地球暫態自轉軸在地球本體內的運動。1765年,歐拉在假定地球是剛體的前提下,最先從力學上預言極移的存在。一直到1888年德國的屈斯特納才從緯度變化的觀測中發現極移。1891年,美國天文學傢張德勒進一步指出,極移包括兩個主要的週期成分:一個是近於14個月的週期;另一個是周年週期。前者叫作張德勒週期,這種極移成分是非剛體地球的自由擺動(見張德勒擺動)。極移的周年成分主要是由大氣作用引起的受迫擺動。二者合起來,極移的範圍不超過±0

極移使地面上各點的緯度、經度和方位角都發生變化。相對來說,緯度變化最容易通過天文觀測精確地測定,歷史上首先是根據緯度變化來研究極移的。1899年,國際上成立瞭國際緯度服務,組織全球性的緯度的系統觀測。目前用於測定極移的常規儀器有天頂儀、照相天頂筒和等高儀等。資料處理的方法也從單純的處理緯度觀測資料,發展到綜合處理緯度和時間觀測的資料。由於新技術的發展,從二十世紀六十年代後期開始,出現瞭用人造衛星多普勒觀測測定極移的方法。近年來,用激光技術和甚長基線射電幹涉技術測定極移的新方法也在試驗之中。

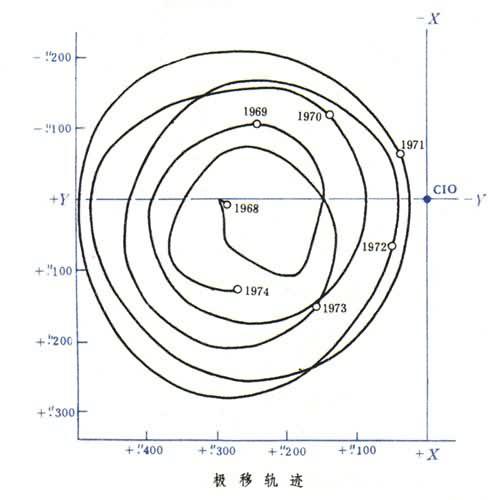

研究極移必須選取一個適當的坐標系。極移的范圍很小,所以可用通過極移軌線的中心與地球表面相切的平面來代替這一范圍的球面,進而取一平面直角坐標系來表示地極的瞬時位置。相應的切點就是坐標的原點,目前國際上選用國際習用原點(CIO)為統一的地極坐標原點。通過CIO的格林威治子午線方向為X軸的正向,沿格林威治以西90°的子午線方向為Y軸的正向。X和Y就稱為地極坐標。圖中是極移的軌跡。

根據近八十年來的天文觀測資料,發現瞭極移的各種復雜的運動規律。除瞭上述張德勒周期和周年周期的極移以外,還存在長期極移以及周期為一個月、半個月和一天左右的各種短周期極移。

極移、歲差和章動以及地球自轉速度的變化,組成地球自轉運動的完整圖像,因此極移是研究地球自轉的一個重要的內容。極移機制的因素有外部因素和內部因素兩類。外部因素包括日、月引力以及大氣和海洋的作用,內部因素則涉及地球內部結構的各種理論模型。因此,極移研究與氣象學、海洋學、地球物理學、地質學等地學學科有密切的關系。