美國心理學傢J.J.吉佈森於20世紀50年代提出的一種視知覺理論。它與傳統的知覺理論不同,不承認知覺中經驗和推理的作用,而認為知覺是人從環境得到刺激資訊的直接結果。人在環境中行動,光線來自各個方向,外在空間的每一點的光線分佈各不相同。這種光線分佈稱作“環境光”。環境光對人具有重要生存意義,它的特殊分佈提供瞭空間視覺的資訊。研究環境光對人的視覺的作用的科學就是生態光學。

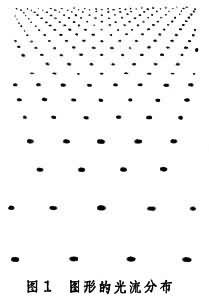

人的周圍環境有大小不同、顏色不同、距離不同、粗糙程度度不同、光譜反射率不同的物體表面,它們從不同的角度受光,向不同的方向反光。這就造成空間的每一點的環境光分佈都不相同。觀察者向外界觀察時,每一點的環境光都有其特定的光線分佈或結構變化。環境光的結構變化稱作光流分佈。如果我們站在一塊空曠的地面上向遠處觀察,近處地面上的土塊、坑窪、雜草等大而清晰;遠處的東西小而模糊,形成瞭近處稀疏遠處密集的光流分佈(圖1)。

這種光流分佈的差異提供瞭距離的信息。圖上部的光流密度大,被看成一個向遠方伸延或向右傾斜的表面。一個物體放在具有不同密度的地面結構上能表現出該物體在不同距離上的透視效果。

這種光流分佈的差異提供瞭距離的信息。圖上部的光流密度大,被看成一個向遠方伸延或向右傾斜的表面。一個物體放在具有不同密度的地面結構上能表現出該物體在不同距離上的透視效果。

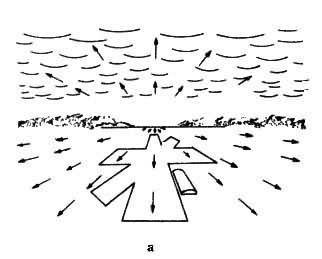

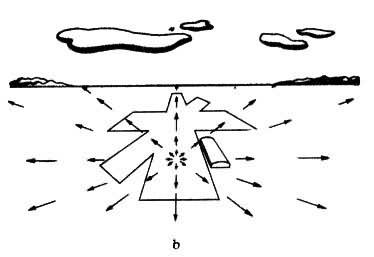

人在運動時光流的不斷變化,給人們提供瞭關於自身狀態和周圍環境的空間信息。觀察者在行進的火車中向窗外觀察,窗外物體的光流以不同的速度向後移動,從而獲得瞭物體遠近關系的信息。飛機朝前方平飛時,隻有遠處地平線上的一點不動,地面和雲層的光流分佈連續地變化,近處變化速度大;遠處變化速度小(圖2a)。飛機著陸過程中,飛行員註視下滑點,看到地面上由中心向四周擴散的光流分佈,擴散的速度由中心向外漸增(圖2b)。這些光流變化是觀察者運動方向及與外界環境的關系的視覺信息。

圖1 圖形的光流分佈

圖1 圖形的光流分佈

圖2 習機水平飛和下滑時的光流變化

圖2 習機水平飛和下滑時的光流變化

吉佈森的生態光學理論由於否認瞭腦內中介環節的作用,與H.von赫爾姆霍茨的“無意識推論”知覺理論,及與現代的認知心理學的信息加工理論都是對立的。由於生態光學理論以物理光學為基礎,對於視知覺的解釋又極為簡明,特別受到計算機視覺研究者的重視。

參考書目

荊其誠、焦書蘭、紀桂萍著:《人類的視覺》,科學出版社,北京,1987。