50年代中期在美國和西方興起的一種心理學思潮和研究領域,70年代成為美國和西方心理學的一個主要方向。它研究人的高級心理過程,主要是認識過程,如註意、知覺、表像、記憶、思維和語言等。在認知心理學中存在著不同的觀點、有不同的研究途徑。當前以資訊加工觀點研究認知過程是其主流。所以,可以說認知心理學相當於資訊加工心理學。20世紀50年代後期,A.紐厄爾和H.A.西蒙召開瞭幾次關於資訊加工和問題解決的會議,會上及會後發表的文章宣傳瞭資訊加工心理學的基本思想。此後這種種觀點迅速發展,到1967年U.R.G.奈瑟的專著《認知心理學》問世以後,這種觀點就成為一種主要觀點瞭。

信息加工觀點 這種觀點把人看作是一個信息加工的系統,認為認知就是信息加工,它包括感覺輸入的變換、簡約、加工、存儲和使用的全過程。按照這一觀點,認知可以分解為一系列階段,每個階段是一個對輸入的信息進行某些特定操作的單元,而反應則是這一系列階段和操作的產物。信息加工系統的各個組成部分之間都以某種方式相互聯系著。信息加工觀點提出的基本問題是:信息加工通過哪些階段?人類心理中信息是以什麼形式表示的?

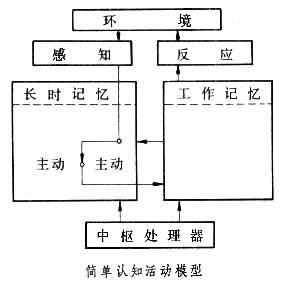

信息加工的一般觀點往往以模型來說明。下圖是一個很簡單的模型,表示人類心理的主要過程和結構,它包括4個主要組成部分,即感知系統、記憶系統、控制系統和反應系統。環境為感知系統提供輸入,變換和整合就從這裡開始。也就是說,感知系統首先把刺激的基本特征抽取出來,加以組合,並把已編碼的物理刺激送入記憶系統。輸入的信息再與記憶中的信息進行比較,並與記憶中的模式相匹配。記憶系統包括長時記憶和工作記憶。長時記憶是一個巨大的信息存儲庫,它存儲著各種信息,如運動技能、語義信息、加工程序等。當前和過去的輸入激活瞭長時記憶中的一部分信息,這部分信息稱為主動記憶,它也參與當前的加工活動,處於工作記憶中,接受更精細的加工。工作記憶包含著處於人類註意中心的信息,以及用來處理這種信息的特定的操作,它是當前的、精細的認知活動的工作場所。中樞處理器是系統的控制部分,決定著系統怎樣發揮作用。它主要處理目標和達到目標的計劃。目標既可能是一般的,也可能是特殊的。多數目標可以分解為小目標,小目標又可分解為更小的目標。中樞處理器要決定目標的先後次序,監督當前目標的執行。G.A.米勒等人提出的考驗-操作-考驗-出口(TOTE)模型可用來說明中樞處理器的作用。加工系統從考驗是否達到目標開始。如果回答“是”,系統就放下這個計劃成分;如果回答“否”,系統就要進行某些操作,操作後再看目標是否達到。考驗-操作可以多次循環,直至達到目標。反應系統控制著一個系統從運動動作到語言和表情的全部輸出。

上述4個部分都以不同方式相互作用著。來自環境的信息經過感覺系統達到長時記憶,但它對長時記憶的影響卻往往依賴於其是否在工作記憶中受到加工,這種加工則又依賴於中樞處理器中當前的目標。同時,記憶也為中樞處理器提供瞭優先的目標輸入。計劃和小目標以及當前信息的狀態導致采取什麼動作的決策。這種信息激活瞭反應系統,反應系統的輸出又成為環境的一部分,向感覺系統提供輸入(見圖)。圖中的認知模型是一個簡單的示意,還可以大大充實,增加認知過程的環節和細節。但是它隻是一種比喻,並不表示腦內確實存在這樣一些部位,也不表示腦內神經元按這種方式傳遞信息。

主要方法 認知心理學傢關心的是作為人類行為基礎的心理機制,其核心是輸入和輸出之間發生的內部心理過程。但是人們不能直接觀察內部心理過程,隻能通過觀察輸入和輸出的東西來加以推測。所以,認知心理學傢所用的方法就是從可觀察到的現象來推測觀察不到的心理過程。有人把這種方法稱為會聚性證明法,即把不同性質的數據會聚到一起,而得出結論。

認知心理學傢往往把信息加工過程分解為一些階段,這就使他們註意到信息在人體內流動有個過程。他們常用計時研究法。首先要測量出一個過程所需要的時間,並以此來確定這個過程的性質。假定一個人看屏幕上投射的字母E,如果投射時間很短,比如1毫秒,那麼這個人就不會看到什麼,這說明知覺不是瞬時的;投射時間長一點,比如5毫秒,那麼這個人就會看到某種東西,但不知是什麼,這說明知覺產生瞭,但辨別尚未產生;如果投射時間長度足以使人看出這個字母不是O或Q,但看不出是E還是F或K,那麼這個人就產生瞭部分的辨別。由此,人們就可以確定完全辨別、部分辨別或剛剛看出有東西所需的時間。這一切表明,知覺是累積的,它包括幾個特定的階段。

反應時研究法也是一種會聚性證明法。認知心理學傢使用較多的是選擇反應時,而不是簡單反應時。因為選擇反應時可以提供更多的有關內部狀態的信息。

計算機模擬和類比是認知心理學傢采用的一種特殊方法。要使計算機像人那樣進行思維,計算機的程序就應當符合人類認知活動的機制,即符合某種認知理論或模型。把某種認知理論表現為計算機程序就叫計算機模擬。因此,計算機模擬首先可以用來檢驗某種理論,發現其缺陷,從而加以改進。計算機模擬所提供的輸出可以與人類行為相比較。如果理論是正確的,那麼這個輸出就應當類似於人類解決同樣課題時所給出的輸出;如果程序的輸出與人的不一樣,那麼找出差別也就找到瞭改正理論的依據。計算機模擬還可以預測復雜的行為。雖然我們理解一些概念,並能把它們按步驟變成程序,但是當步驟的系列很長,很復雜,需要大量聯系時,我們往往不能預測其結果。在這種情況下,計算機模擬有時可得出驚人的結果。

有些認知心理學傢常用信息系列的流程圖來描述計算機程序的主要特點。但這種流程圖並不具備計算機實際運算的細節,隻為編制計算機程序提供瞭輪廓,它可以進一步化為計算機程序,而這部分工作往往是由計算機軟件專傢實現的。

口語記錄也是認知心理學傢、特別是研究思維的認知心理學傢常用的一種方法。這個方法與其他客觀方法相結合,可以產生良好的結果。

歷史淵流 認知心理學是心理學發展的結果。它與西方傳統哲學也有一定聯系。其主要特點是強調知識的作用,認為知識是決定人類行為的主要因素。這個思想至少可以追溯到英國的經驗主義哲學傢如F.培根、J.洛克等人。R.笛卡爾強調演繹法的作用,認知心理學重視假設演繹法。I.康德的圖式概念已成為認知心理學的一個主要概念。認知心理學也繼承瞭早期實驗心理學的傳統。19世紀H.von赫爾姆霍茨和F.C.東德斯提出的反應時研究法,今天是認知心理學傢廣泛采用的方法,並已有瞭新的發展。W.馮特是現代實驗心理學的奠基人。認知心理學對心理學的對象和方法的看法與他的觀點很接近。他認為心理學的對象是經驗,是意識內容,方法是控制條件下的內省。有些心理學傢說,認知心理學又返回到馮特的意識心理學上去瞭,所不同的是方法更加可靠,更加精巧瞭。W.詹姆斯關於兩種記憶,即初級記憶和次級記憶的提法,今天已成為認知心理學關於記憶研究的基礎。

格式塔心理學對認知心理學的影響很明顯。它以知覺和高級心理過程的研究著稱,強調格式塔的組織、結構等原則,反對行為主義心理學把人看成是被動的刺激反應器。這些觀點對認知心理學有重大影響,如認知心理學把知覺定義為對感覺信息的組織和解釋,強調信息加工的主動性等。在方法上,格式塔心理學主張研究直接的生活經驗,主張把直接的生活經驗材料與實驗資料結合起來,如重視觀察者對自己知覺內容的直接描述,並把這個方法稱為現象學方法。這種觀點,既不同於馮特和E.B.鐵欽納隻承認經過嚴格訓練的被試的內省,也不同於行為主義隻重視實驗室實驗的做法,卻與認知心理學的基本觀點相一致。

認知心理學是反對行為主義的,但也受到它的一定影響。認知心理學從行為主義那裡接受瞭嚴格的實驗方法、操作主義等。近年來,認知心理學已不專註於內部心理過程的研究,也註意瞭行為的研究。一般認為,人們使用從環境得來的信息,結合記憶內存儲的東西,指導未來的行為,並塑造生活環境。

與鄰近學科的關系 認知心理學也是心理學與鄰近學科交叉滲透的產物。首先,語言學對認知心理學的發展有很大影響。N.喬姆斯基將語言學與心理學相結合所創立的心理語言學,可以說是認知心理學的一個分支。

控制論、信息論、計算機科學對認知心理學的發展具有深遠的影響。計算機科學與心理學相結合,產生瞭一門邊緣學科人工智能。人工智能與認知心理學關系極為密切,計算機的出現使人們找到瞭分析人的內部心理過程和狀態的新途徑。早期實驗心理學的心理主義方向被行為主義切斷瞭將近半個世紀之久,今天,認知心理學延續瞭這一方向,同時又保持瞭新行為主義的嚴格的假設演繹法,增加瞭機器模擬法。這就在認識過程的分析方面擴大瞭研究課題。

形式邏輯、數理邏輯提出瞭符號和符號運用的概念。A.M.圖靈於30年代發表後來稱為“圖靈機”的數學系統,對心理學也發生瞭影響。數量邏輯和圖靈機使人們想到,人類的認知系統也可以視為符號運用系統。人類的某些觀念可以用符號來代表,而且這些符號可以通過確定的符號運算過程加以變換。這些思想不僅在理論上而且在具體研究上對認知心理學都有重要的作用。

認知心理學的一個基本觀點是可以用計算機來類比人的內部心理過程。計算機接受符號輸入,進行編碼,對編碼輸入加以決策、存儲、並給出符號輸出。這可以類比於人如何接受信息,如何編碼和記憶,如何決策,如何變換內部認知狀態,如何把這種狀態編譯成行為輸出。計算機與認知過程的這種類比,隻是一種水平上的類比,即在計算機程序水平上描述內部心理過程,它主要涉及的是人和計算機的邏輯能力,而不是計算機硬件和人腦的類比。

意義和影響 認知心理學的興起是西方心理學發展中的一個巨大變化。有些人說它是一個新學派,有些人說它是一個新方向,更多的人則贊同T.S.庫恩的觀點,說它是一個新“范式”。庫恩把科學中新舊范式的更替稱為科學革命。一些美國心理學傢正是在這個意義上認為,認知心理學的出現是美國心理學發展中的第二次革命。第一次革命是行為主義的興起。認知心理學的出現表明,美國心理學傢對心理學的對象和方法這樣的基本問題的看法已經發生瞭變化。行為主義統治美國心理學長達40年之久,其影響是根深蒂固的,而認知心理學則反對行為主義的基本觀點。在心理學研究對象上,行為主義主張研究外顯的、可觀察的行為,而不管內部的心理過程;認知心理學則把研究重點轉移到瞭內部心理過程。在研究方法上,行為主義強調嚴格的實驗室方法,排斥一切主觀經驗的報告;認知心理學則既重視實驗室實驗,也重視主觀經驗的報告。對於認知心理學傢來說,改變外部條件並不是目的,它隻是揭示知識結構的輔助手段。

認知心理學企圖把全部認知過程統一起來。它認為註意、知覺、記憶、思維等認知現象是交織在一起的。對於一組現象的瞭解有助於說明另一組現象。由於它們之間的相互依賴關系,很可能會發現人類認知過程的統一加工模式。認知心理學不僅要把認識過程統一起來,而且要把普通心理學各個領域統一起來,也就是要用認知觀點研究和說明情緒、動機、個性等方面。認知心理學的觀點還進一步擴展到瞭社會心理學、發展心理學、生理心理學、工程心理學等領域。

認知心理學在西方心理學中的出現和發展,具有一定的進步意義。它反對在西方心理學中統治多年的行為主義和弗洛伊德主義。與行為主義的機械論的、簡單化的刺激-反應公式相對立,它強調知識在決定行為上的重要作用。與弗洛伊德主義的非理性主義相對立,它強調認識、理性的作用,反對信息論心理學傢把人視為被動的,而強調人的主動性。它重視心理學研究中的綜合的觀點,強調各種心理過程之間的相互聯系、相互制約。認知心理學在具體問題的研究方面,在擴大心理學研究方法方面都有所貢獻。認知心理學的研究成果對計算機科學的發展也有貢獻。但是也應看到,認知心理學的代表人物的基本理論觀點主要是實證主義的。他們不談思維對存在的關系問題,或者把思維對存在的關系看成是人的主觀經驗不同部分之間的關系,忽視瞭人的客觀現實生活條件和人的實踐活動的意義。