研究由經驗引起的變化是如何發生的一種學習理論。它強調機體對當前情境的理解,然而人和動物具有不同程度的理解力。

心理學中對學習問題堅持認知理論的有兩大學派,即格式塔學派和日內瓦學派。格式塔派以德國的M.韋特海默、K.科夫卡、W.克勒為代表,K.勒溫作為一個分支。日內瓦派以J.皮亞傑為領袖。

格式塔學派的觀點 格式塔派對心理活動採取整體體觀點,反對原子主義,它最初批判構造心理學將意識分解為元素的主張。後來也將批判的矛頭指向刺激-反應聯結的公式。格式塔派的學習理論以知覺結構的改組變化為關鍵,否認刺激-反應聯結是學習的基礎。他們也進行動物實驗,但實驗情境的安排與聯結理論的實驗不同。聯論理論者大多數將動物放在問題箱或迷津內,格式塔派對此批評說,這種安排不讓動物有認識全面情境的機會,它自然顯得愚蠢,隻能瞎摸瞎撞瞭,格式塔派的實驗則著重讓動物有瞭解全局的機會,然後看它能不能看出全局中各個部分之間的相互關系以及部分與全局的關系,從而發現達到目標的途徑。

在解決問題的實驗中,格式塔派提出頓悟的概念來解釋學習的成功。頓悟意味著對於目標和手段之間的關系有瞭瞭解。格式塔派指出頓悟具有以下的特征:①在問題得到解決以前,動物的行為雖然零亂,但它的動作不論有效無效,都看得出是針對目標出發,在發現解決關鍵的臨界點上動物往往表現出遲疑、停頓,然後突然作出正確的行動。這種突然的轉變標志著對問題的領會;②一旦發現瞭正確的解決方法之後,這個行動就保持下來,以後不再需要摸索;③所學會的本領很容易應用到新的,即在細節上和原先的學習情境不同的情境中去;④最突出的一點是如果動物能采取迂迴途徑去達到目標,即暫時向著與目標相反的方向移動,然後繞道趨向目標,這就足以證明動物對全局有瞭領會。這4個特征都表明動物的學習是智慧的行為。

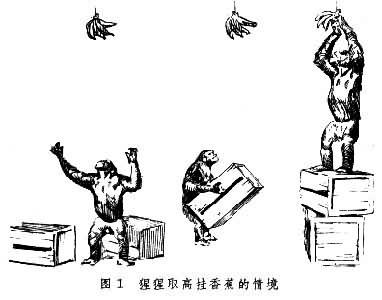

格式塔派認為頓悟關鍵在於知覺結構的改組變化。按照格式塔的理論,知覺對象是在比較模糊的背景上表現為具有明晰輪廓和結構的形象。當動物面對一個問題情境時,它的知覺結構還不穩定。按照格式塔的閉合原則,這時有一種張力促使知覺結構趨向於穩定。如果動物最後得出的知覺結構和客觀情境中的關系相符,問題就得到解決。克勒用猩猩做的實驗就是佈置一種情境,其中有的東西可以用作達到目標的手段,考驗猩猩能不能看出其間的關系。例如:將猩猩關在有柵欄的籠子裡,籠外較遠處放著一個香蕉,猩猩伸手夠不到香蕉,但近處放有一根桿棒,看猩猩能不能學會用桿棒將香蕉撥過來。有時近處放兩根短棒,單用一根夠不到香蕉,看猩猩能不能學會將兩棒連接起來再去撥香蕉。有時將香蕉掛在籠頂上,猩猩連跳帶蹦依然拿不到香蕉。但籠內放有木箱,看猩猩能不能學會將木箱搬到香蕉下面,然後爬上箱子去取香蕉。有時香蕉掛得更高,若隻用一隻箱子,仍是太低,看猩猩會不會將兩個箱子堆疊起來,再爬上去取香蕉(圖1)。這些問題的解決關鍵在於動物能不能看出桿棒或木箱是縮短距離達到目標的手段。上述的問題難易程度不同,但猩猩經過一段徬徨之後都能看出情境中的關系而達到頓悟。有這樣一個事例:一個較聰明的猩猩在學會疊起箱子來取食物之後,有一次見到飼養員在籠子裡,它就將飼養員拉到香蕉底下。想攀登飼養員的肩上去取香蕉。飼養員故意蹲下來,猩猩就扯他的腿要他站直起來。這表明猩猩有瞭概括的認識,將木箱可作階梯的作用引伸到飼養員的身上,這也可以表明聯結理論在這裡是用不上的。這些實驗裡還有一點值得註意。當猩猩掉轉身子去取桿棒或木箱時,它暫時撇下香蕉不看,這也表明猩猩是采取瞭迂回的手段。

格式塔派關於學習的認知理論的核心可以歸結為一句話,即知覺的動力原理和學習的動力原理是一致的。知覺結構中的動力關系由不平衡達到平衡,由緊張達到緊張的結束,這就意味著對問題情境有瞭新的看法,從而將問題解決瞭。這一原理的著重點在於知覺結構的組織、意義和理解,也就是解決問題的關鍵。

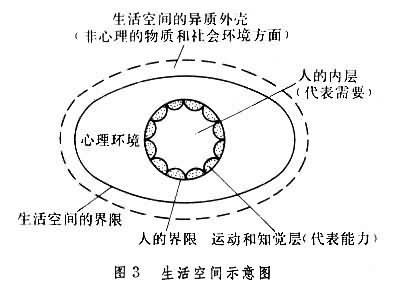

韋特海默關於“創造性思維”的實驗就是用以表明同一原理應用於人類的學習。他先教會一個兒童計算長方形面積的算式,然後出示一個平行四邊形的圖形,讓兒童計算這個圖形的面積(圖2)。兒童初看這圖形的兩端,說:“不行”,因為兩端是斜線,不像長方形兩端的直線。她看瞭一會兒,看出瞭圖形一端多餘的東西正是另一端缺少的東西。於是她將圖形攔腰剪斷,將左方拼到右方,果然成瞭長方形,就能用她學會的算式來計算這圖形的面積瞭。格式塔的學習原理用於教學,其要點在於教師要善於安排教材或提問,把關鍵性的東西放在較為突出的地位,但並不完全顯露,以便讓學生經過努力自己掌握問題;問題的難度還可逐步加深。勒溫的整體觀點和動力觀點和正統的格式塔派相一致,被認為是格式塔派的一個分支。他的特點是用拓撲學的術語來描述行為,使他的原理更為具體、形象化,所以他的理論稱為拓撲心理學。他更強調心理場中的力學,所以他的理論又稱為場論。他的一個重要概念是“生活空間”。這裡所說的空間不是物理的而是心理的空間。生活空間是在一定時刻內支配個體行為的全部事實。生活空間有兩極,以個人為一極,以個人的心理環境為另一極,兩極各自有其組織結構,勒溫稱之為分化,兩極的組織結構彼此息息相關,互相依存,互相影響,生活空間就代表這全部的相互關系(圖3)。個人內部的組織結構是由一定的需要形成的張力系統。心理環境分為許多區域,其中每一事物對個人來說都具有一定的誘發力,或是正的誘發力(吸引力),或是負的誘發力(排拒力)。這些誘發力結合起來支配著個人的知覺結構,反過來,知覺結構也能改變這些誘發力。行為是受誘發力支配的。環境中事物的誘發力就是由個人的需要和欲望投射出來的產品,因此,需要和欲望在勒溫的理論中占重要地位,使知覺結構更含有動力作用。心理場中的各種誘發力可以是彼此協調的,也可以是互相沖突的。各種誘發力結合而成的力稱作合力,個體的行為是由合力所決定的。勒溫的所謂行為,可以指個人在環境“區域”中位置的移動,也可以指個人對環境的認知結構的改變(通向目標的途徑變得明顯起來),還可以指個人內部張力系統的變動。這些變動就是學習的結果。

日內瓦學派的觀點 日內瓦派和格式塔派的相同之點在於他們都著重主體的能動性,都認為主體對於來自外界的印象不是被動地接受,而是給以組織加工,不過兩派對加工的方式提法不同。格式塔派偏向於物理主義,常將物理學中的動力原理引用到人和動物的知覺過程中,而日內瓦派則側重生物學的觀點,承認機體本身的成熟過程對認識能力的發展提供部分的條件,但尤其著重認識能力的發展提高乃是機體與環境(包括物質環境和社會環境)相互作用的結果。在日內瓦派看來,人對周圍環境的認識方式不是一成不變的,而是在發展之中。

皮亞傑指出人從嬰兒時期直到成人總是以一定的認知結構形式──他稱之為圖式(或格局)──來攝取知識。認知圖式經歷4個演進階段,在不同的階段有不同的認知圖式,兒童的認知受其現有圖式的制約。但不論具體的圖式有何形式,圖式與知識的關系不外乎兩種:一種稱作同化,即按照本階段固有的圖式將新輸入的印象納入其中,從而瞭解其意義;另一種稱作順應,即原有的圖式不適合於現實資料時,認知圖式本身就不得不有所改變以適應現實。同化和順應這兩種過程在兒童和青少年時期不斷地相互轉化,體現著智力的成長。皮亞傑用平衡化這個概念來說明同化和順應怎樣的相互轉化。兒童遇到新事物時,首先總是用原有的圖式加以同化,如若成功,就在認識上暫時得到平衡,如若發生困難,就不得不改變圖式以順應新事物並求得新的平衡。這種趨向於平衡的動力就成為認識發展的自動調節劑,不需借助於外力。

美國的J.佈魯納也是認知理論的支持者,他以首倡發現學習而著名。這種學習重在理解。他提倡發現學習有3項理論支柱,都同認知原理有關,即①關於思維過程的研究:這是1956年他和兩位同事進行的。這次研究的特點是不必憑藉被試的內省報告就可推知思維是怎樣進行的。他發現被試可采用兩種策略,即輻合思維和發散思維,後者更有利於發揮創造能力。②關於智力成長的研究:在這方面,他和皮亞傑的理論極為相似。兩人都確認智力成長的階段性,並都認為失去平衡是促進智力成長的動力。不過佈魯納對認知能力的發展重視內化,即內部表征能力的演進。隨著語言和表象的發展──這兩者是內部表征的必要工具──人就能夠不受外界刺激的局限而更好地進行預期、計劃、想象、回憶、創造、衡量等內部活動,因而有自我調節的能力。③關於課程的編制:他認為智力發展是可以由人工促進的,這就在於善於編制課程。他說:“課程不僅反映知識本身的性質,而且也反映求知者的性質和取得知識的過程。”他倡導螺旋式的課程編制,即同一教材可用累進加深的方式讓學生重復與之接觸。在這一點上,他很接近於格式塔派要求善於安排學習情境的主張。基於以上研究。他把良好的學習活動規定為3個緊密聯系的步驟,即新知的獲得、內部轉化加工和對加工的檢查。他還認為認知能力是可以通過教育而提高的。