體內重要的調節系統之一,由一組無導管腺體(如垂體、甲狀腺、胰島等)和分佈於身體許多部分(如胃腸道、下丘腦等)的一些散在的內分泌細胞所組成。其主要功能是通過所分泌的生物活性物質,總稱為激素,以調節各種生理過程,特別是新陳代謝、生長和生殖等活動。脊椎動物的內分泌腺包括垂體、胰島、甲狀腺、甲狀旁腺、腎上腺、性腺(睪丸及卵巢)、松果腺、胸腺、胎盤和後鰓體、尾垂體等,它們構成內分泌系統的主要部分(見彩圖)。內分泌腺形態上不具導管,血液供應極為豐富,其分泌的激素系直接接進入血液循環而發揮其生理作用。組成內分泌系統的另一部分是散在的內分泌細胞,也能分泌激素,但未形成腺體結構。散在的內分泌細胞包括下丘腦的某些神經內分泌細胞,散處於胃腸粘膜中的內分泌細胞以及其他一些產生肽類或胺類的胺前體攝取和脫羧細胞和前列腺素分泌細胞。它們所分泌的激素可經血液循環轉運或通過細胞外液彌散到附近器官或組織。所有接受激素作用的器官或組織,常被稱為靶器官或靶組織。

人體主要內分泌腺

人體主要內分泌腺

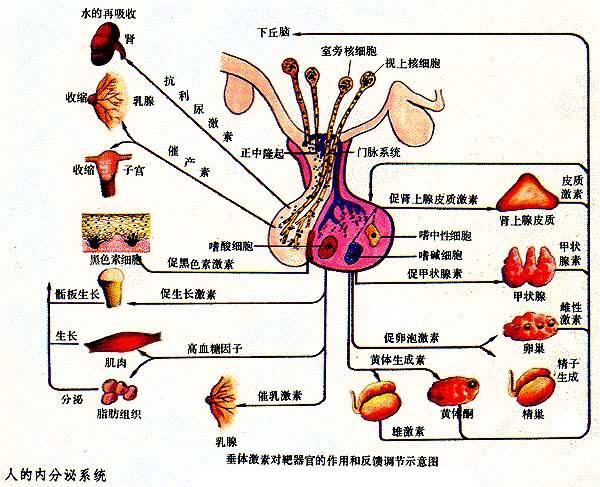

垂體激素對靶器官的作用和反饋調節示意圖

垂體激素對靶器官的作用和反饋調節示意圖

內分泌系統與神經系統都是各器官活動的調節機制,兩者相互配合而發揮其作用,但各有其特點。神經系統借助於神經通路使機體實現快速和局部性調節,具有高度的準確性;內分泌系統是借助其特異產物──激素,通過血液循環或在細胞間液中彌散進行體液性調節。與神經調節相比,內分泌調節的特點是:反應發生較慢,持續時間較長,影響范圍較廣。例如,在寒冷環境中,通過神經調節可迅速發生抵抗寒冷的某些反應,如立毛,肌緊張增強,甚至發生寒戰等;而寒冷刺激所引起的甲狀腺激素的釋放,則通過普遍提高機體的能量代謝水平,產生較為緩慢但卻更為持久的禦寒反應,反者對於機體適應寒冷環境更有意義。內分泌系統分泌的激素經血流轉運,並無特定通路,作用的準確性較差,但每種激素均需通過與靶細胞的特異受體結合才能引起靶細胞的變化,產生特定的反應。神經系統和內分泌系統既有區別又有關聯,前者直接或間接地調控著內分泌腺的活動,後者的激素又影響著神經系統的發育和功能。體內的許多生理功能同時受到神經和內分泌的調節,即神經-體液性調節。

脊椎動物內分泌系統的一般結構及其作用方式,從形態學的角度,通常將內分泌系統的一般結構分為4類:①濾泡性結構。即腺細胞排列呈濾泡狀,其分泌物貯存於濾泡腔中,需要時再從濾泡腔進入細胞然後再分泌到血液循環,屬於這類結構特點的內分泌腺如甲狀腺。②團索狀結構。腺細胞排列呈團索狀,其分泌物直接分泌進入周圍的血管間隙中,如腎上腺皮質即屬此類。③散在的攝胺脫羧細胞。散處於體內多個部位可產生肽類或胺類物質的細胞(見神經內分泌)。④神經內分泌細胞。即由特化的具有內分泌功能的神經細胞產生激素,經血液循環起調節作用,例如,產生肽類激素的下丘腦神經內分泌細胞。

內分泌系統的作用方式一般分為3類:①內分泌。即由腺細胞產生的激素通過血液循環轉運達靶器官。②旁分泌。即由腺細胞產生的激素經由細胞外液彌散至鄰近細胞,並調節後者的功能。③神經內分泌。即由神經內分泌細胞產生的激素,經軸漿流動轉運至分泌末梢,後者終止於或接近於血管,形成所謂神經血管器官。神經血管器官包括哺乳動物的正中隆起和神經垂體;魚類的尾垂體;昆蟲的心側體和甲殼類的竇腺等。

內分泌系統的功能與調節 ①調節體內某些持續、緩慢的生理過程。包括代謝、生長、發育和生殖。例如,胰島素調節糖、蛋白質和脂肪代謝,甲狀腺激素可提高能量代謝。垂體的生長激素和甲狀腺激素都促進生長,甲狀腺激素還促進神經系統的分化和發育。機體的生育能力和種族的繁殖也受到內分泌激素的調節。②維持內環境的相對恒定(見內環境與穩態)。例如,調解血糖、血鈣、血鉀、血鈉、血量以及細胞外液的滲透壓等。③適應外環境的變化。例如,在失血、休克、高燒、燒傷、凍傷、創傷、敵對狀態、爭鬥等不利的環境中,腎上腺皮質和腎上腺髓質激素的分泌增加可以大大提高機體對不利環境的對抗和耐受能力。

內分泌系統功能的調節可概括為以下幾種類型:①直接受神經控制。交感神經興奮時可直接增強腎上腺髓質的分泌功能。②一些內分泌腺功能受其他激素的調節。如腺垂體通過分泌促甲狀腺激素(TSH)、促腎上腺皮質激素(ACTH)以及兩種促性腺激素──促黃體生成素(LH)和卵泡刺激素(FSH),分別調節著甲狀腺、腎上腺皮質以及性腺(睪丸及卵巢)的功能。另一方面,甲狀腺激素、腎上腺皮質的糖皮質激素以及性激素分泌增加時又通過負反饋的方式以調控腺垂體相應促激素的分泌。下丘腦的肽能神經元分泌肽類的釋放激素或抑制激素,經垂體門靜脈傳遞,調節有關的腺垂體激素的分泌。③被調節物質對內分泌腺功能的調節。某些內分泌激素調節和維持著體內某些物質代謝水平或某種生理狀態的相對恒定,而這些內分泌腺的功能又受到被其調節物質或生理狀態變動的影響。例如,胰島素調節著糖代謝,從而保持血糖水平的相對恒定,避免血糖水平過高;而胰島B細胞分泌胰島素的功能又反過來受到血糖濃度的調節,血糖濃度過高時,即刺激胰島素的分泌。再如,抗利尿激素維持血漿晶體滲透壓的相對恒定,防止血漿晶體滲透壓過高;當血漿晶體滲透壓增加時,又抑制著下丘腦視上核和室旁核對抗利尿激素的分泌。

內分泌系統功能調節的一種特有形式是反饋調節。包括正反饋和負反饋兩種調節作用,其中,以負反饋為主要。例如,垂體分泌促甲狀腺激素以增強甲狀腺激素的分泌,當後者分泌過多時即反過來抑制垂體促甲狀腺激素的分泌,這就是負反饋的作用。一般將這三級激素間的閉環反饋調節分為3類:①長反饋。是指靶腺激素(如甲狀腺激素)對於腺垂體相應促激素(如促甲狀腺激素)和下丘腦相應釋放激素(如促甲狀腺激素釋放激素)的反饋性調節;②短反饋。是指腺垂體促激素對下丘腦相應釋放激素的反饋性調節。③超短反饋。是指下丘腦某釋放激素對其本身分泌的自我調控。通過這三種負反饋調節,可以維持下丘腦釋放激素、腺垂體促激素腎上腺激素等三級激素在血中水平的相對恒定。

當內外環境發生急劇變化時,腦內各較高級中樞根據從感覺系統傳入的信息,調節下丘腦的活動,並通過它直接改變腺垂體的分泌水平,間接地影響著腺垂體控制的諸靶腺(如甲狀腺)激素的分泌。此外,中樞神經系統還通過神經途徑,分別調整神經垂體、腎上腺髓質和胃腸道內分泌細胞等的激素分泌水平。這種調節方式,不構成反饋性閉合環路,因而這種調節影響將一直持續到環境刺激消除時,激素分泌才回復原有水平。

內分泌腺之間的相互關系 不同內分泌腺的具體調節作用雖不相同,但各內分泌腺之間卻存在著密切的相互關系。①相互協同作用。即不同內分泌腺對某一生理過程的調節起著協同作用。例如,生長激素和甲狀腺激素,都具有促進機體生長的作用。胰高血糖素、腎上腺素等都具有升高血糖作用。②相互頡頏作用。即不同內分泌腺對某一生理過程的作用恰好相反。例如,甲狀旁腺激素可升高血鈣水平,而降鈣素則使血鈣水平下降;胰島素降低血糖水平,而腎上腺素則升高血糖水平。③相互制約作用。即兩個內分泌腺之間互為因果、相互調制的關系。這種相互關系最典型的例子是腺垂體與各靶腺間的關系。④相繼配合作用。即不同內分泌腺對某一生理過程相繼發生調節作用。例如,乳腺的正常發育和生理功能需要雌激素、孕激素、催乳激素等多種激素的作用,這些激素往往並非同時起作用,而是以一定的順序相繼起作用。再如,雌激素使子宮內膜增生,孕激素隻有在雌激素作用的基礎上才能促使子宮內膜進一步增生及促進子宮內膜的腺體分泌。

由此可見,某一生理過程往往同時或相繼受到多種激素的調節,因此,某一內分泌腺的激素分泌過多或不足,常可影響其他內分泌腺激素的產生或作用。一個內分泌腺發生疾病常可繼發另一內分泌腺的功能異常。

內分泌系統的演化和無脊椎動物內分泌系統的一般 特征 單細胞生物粘黴在碳水化合物暫時不足的條件下常以阿米巴運動方式向同一方向移動,並相互結合成為聚合體。這一現象是由環腺苷酸(cAMP)調節的。粘黴具有親和力很高的環腺苷酸表面受體;但當環境中環腺苷酸水平過高時,環腺苷酸與其表面受體的親和力下降,並出現反向調節。

胺攝取和脫羧細胞的發現,對於神經細胞與內分泌細胞的關系以及內分泌系統起源問題有很大啟示。最原始的激素可能是通過單細胞或者原始多細胞機體直接分泌於局部環境,並通過細胞擴散達到靶器官而引起生理反應。神經分泌細胞產生化學信使,通過細胞擴散而對較遠的靶器官進行調節,這可能是在動物系統發生中最先出現的一種形式。腺體狀的神經元與普通神經元一起對環境的變化行使調節功能。在腔腸動物和環節動物缺乏上皮內分泌腺體,隻有神經分泌調節機制來控制生長和生殖這樣一些過程。像扁形動物、紐蟲和線蟲可能也隻存在這種調節方式。隻是到頭足類動物才出現真正的內分泌腺體。節肢動物和脊椎動物雖然內分泌腺體在數量、結構和調控機制方面更進一步完善,但神經分泌細胞繼續起重要作用。

棘皮動物如海星的輻射狀神經,分泌一種神經肽類激素刺激卵巢釋放一種化合物,即1-甲基腺嘌呤,後者可引起卵子成熟和排卵。

在所有3類主要環節動物的中樞神經系統中都發現有神經分泌細胞和原始的神經血管器官。多毛綱和寡毛綱的神經內分泌復合體參與下述3個過程的控制:①性腺成熟;②與生殖有關的體型變態;③軀體後段的再生。但在所有這類動物中,都沒有發現非神經性內分泌腺體。

所有軟體動物腦內都發現有神經分泌細胞,這些神經分泌細胞同許多神經節有聯系。軟體動物除瞭神經分泌細胞外,已出現真正的內分泌腺體。頭足綱的視腺位於大腦兩側視柄上,其中有內分泌腺體,腺體中沒有神經分泌細胞。腺體產生促性腺激素促進睪丸和卵巢的生長和發育。腦下腳葉神經末梢終止於腺體,對激素的分泌進行調節。這一神經調節中樞是抑制性的,似乎受光周期變化的控制。通過眼接受的光刺激可激活腦的神經中樞,促性腺激素分泌受到抑制,因此睪丸和卵巢的活動受到抑制。章魚的腦-視腺-性腺系統對生殖活動的功能性調節可同脊椎動物下丘腦-腺垂體-性腺軸調節系統的功能相比,但章魚的神經分泌細胞似乎沒有直接參與這一調節過程。

甲殼類動物內分泌系統極其復雜,它與中樞神經系統密切相關。有3個明顯特點:①集中的神經分泌細胞能產生神經激素,並由神經軸突釋放;②神經血管器官有貯藏、可能還有修飾和釋放神經激素的作用;③非神經原內分泌腺體可直接釋放激素到血液中。神經內分泌中樞主要位於眼柄視神經節內,其中明顯的有“X器官”。在無眼柄的動物X器官位於頭部,目前已知有兩種X器官:神經節X器官和感覺孔X器官。在腦、胸神經節、食管聯接神經節和後腦接索中也發現具有分泌作用的神經細胞束。竇腺是一個神經血管器官,它主要是由神經分泌細胞的軸突和豐富的血管組成,是神經激素的貯藏-釋放中心。它還含有非腺體細胞,相當於脊椎動物神經垂體的後葉細胞。此外,後接索器官和圍心器官在性質上也屬於神經血管器官。在甲殼類動物中,非神經性內分泌腺體有3種:Y器官、雄性腺和卵巢。Y器官位於觸角或下顎節,類似昆蟲的前胸腺和蛻皮腺,它的功能可能受眼柄神經復合體所釋放的神經激素的調節。雄性腺通常位於睪丸的外面,沿輸精管分佈,它可能受X器官一竇腺復合體所分泌的神經激素的調節;甲殼類動物的卵巢具有內分泌腺體的功能。

昆蟲的神經分泌在內分泌系統中仍占重要地位,它所合成的神經激素可直接或間接通過內分泌腺體作用於靶細胞,以調節整個機體的功能。神經分泌細胞主要位於前腦,在食管下神經節腹鏈和其他神經節中也發現具有分泌功能的神經細胞群。起源於神經系統的心側體位於腦的後面,與背主動脈緊密相聯,在有些昆蟲是成對的,有些則合並在一起。

心側體是神經血管器官,它由4種細胞成分組成:①神經分泌軸突,其核周體位於腦的背部;②神經分泌細胞的核周體,其軸突伸向各種不同周緣器官;③神經膠質樣細胞;④心側體的固有細胞。心側體雖然是神經激素的貯藏-釋放中心,但有證據表明,它本身的細胞也有分泌功能。在昆蟲中起源於外胚層的內分泌腺體是由口部附近的表面上皮增殖而來,這些細胞群移向腦的後緣,形成咽側體。咽側體一般是成雙的,並且位於咽的兩側(如蜚蠊),或者合並形成一個簡單結構(臭蟲)。屬於外胚層的內分泌腺體還有腹部腺、胸部腺或前胸部腺。胸部腺、腹部腺或前胸部腺的結構和功能相同,其差別僅僅在位置上。有些雙翅目昆蟲中,心側體、咽側體和前胸腺合並在一起形成瞭一個圍繞主動脈的結構──腦後復合體,也叫威斯曼氏環狀腺體。昆蟲的生長、變態、生殖和代謝受多種激素的控制。許多昆蟲的變態取決於兩種激素因子,即腦激素和前胸部腺所分泌的蛻皮素。間腦神經分泌細胞釋放一種腦激素刺激前胸部腺產生蛻皮激素,蛻皮激素作用於體細胞促進生長和分化變為成體;蛻皮激素和咽側體分泌的保幼激素協同作用可延緩變態;在高水平保幼激素存在的情況下,蛻皮素可促進蟲體生長,但維持在未成熟狀態;當無保幼激素頡頏時,蛻皮激素會使蟲體羽化和變態。昆蟲性腺的功能也受幾種激素的控制。咽側體所分泌的保幼激素可刺激卵黃形成。對許多昆蟲精囊的形成也起重要作用。雄蜚蠊咽側體的分泌物,不僅為精母細胞成熟和性附腺的分化所必需,而且也是一種性引誘劑(外激素)的來源,後者可誘發成體的交配行為。實驗證明,昆蟲成蟲的咽側體可能產生一種(或幾種)促性腺激素,它能控制性腺的功能。在昆蟲的咽側體還發現一種利尿因子,這種因子作用於馬氏管,加速液體的喪失。實驗證明,利尿因子來源於胸神經節。

參考書目

C.D.特納、J.T.巴格納爾著,劉以訓等譯:《普通內分泌學》科學出版社,北京,1983。(C.D.Turner,J.T.Bagnara,General Endocrinology,6th ed.,W.B.Saunders Co.,Philadelphia,1976.)