高等脊椎動物大腦皮層的神經組織經常出現的、持續的、自發性的電位變化。這種自發腦電活動通常在頭皮的不同區域放置記錄電極,經腦電儀放大後引出記錄。在開顱情況下將記錄電極直接放在大腦皮層上引導的自發性腦電位變化叫做皮層電圖。

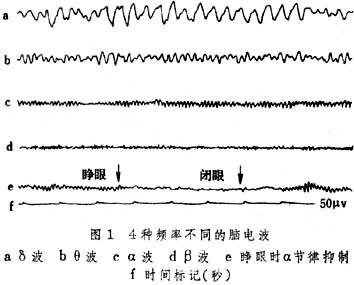

正常腦電圖 由不同頻率和振幅的波混合組成。依頻率不同分為4種(圖1),列表如下。

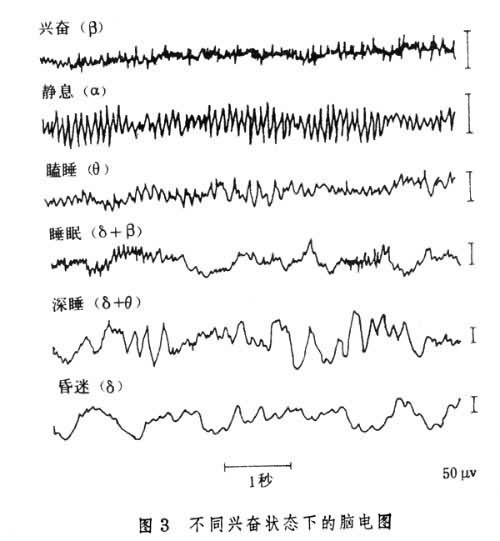

人腦電波的波段

人腦電波的波段

以上4種腦電波,除頻率不同外,波幅、起源及所代表的功能活動方面也不相同。

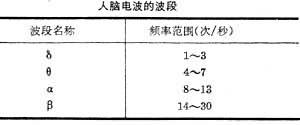

α波 頻率為每秒8~13次,平均約10次左右。成年人覺醒且靜息閉眼時,在頭皮的任何部位都可記錄到,尤以枕葉及頂葉最為明顯,是正常成年人腦電圖的基本節律。如無外來刺激,頻率相當恒定,波幅常變動在50~100微伏之間。在 α節律中,波幅由小變大,然後由大變小,類似梭形。大腦兩半球的α波是對稱的,但占優勢的半球α波幅稍高。80%的正常成年人靜息閉眼時腦電圖以α節律為主(圖2),

同一受試者時α節律在各時期都是恒定的,變動一般在每秒1次以內,當感受刺激,特別是光刺激,或有意識的視覺活動及有目的的智力活動時,α波受到抑制,由低電壓的β波取代。

同一受試者時α節律在各時期都是恒定的,變動一般在每秒1次以內,當感受刺激,特別是光刺激,或有意識的視覺活動及有目的的智力活動時,α波受到抑制,由低電壓的β波取代。

β波 頻率約每秒14~30次,以額葉及中央區最明顯。一般波幅不超過30微伏。β節律與精神緊張程度和情緒激動有關。

θ波 頻率每秒約4~7次,在頂葉及顳葉較明顯,是兒童覺醒時腦電圖的主要成分,成年人覺醒時腦電圖無θ波,但出現在睡眠的一定時相中。當清醒時,意願受挫折和抑鬱時可出現θ波,精神愉快時θ波消失。

δ波 頻率每秒約1~3次,出現在顳葉與枕葉,是嬰兒腦電圖中的主要節律。覺醒的正常成年人無δ波,但在深睡時可出現δ波。

腦電圖各種波的形狀一般為正弦波,但在某些情況下可出現特殊形狀,如與視覺探究有關的三角形λ波。可因肢體運動受到抑制,出現梳形節律(Mu波)和睡眠時的頂部尖波等。

腦電圖有明顯的、穩定的個體特征。有人認為其穩定程度可與指紋相比擬,孿生兄弟的腦電圖非常相似,說明腦電圖與遺傳有關。

影響腦電圖的生理因素 年齡 不同年齡的人腦電波有顯著的不同。新生兒腦電波幅低,節律不明顯。以後慢波增多,以δ節律為主。隨著年齡的增長節律也加快,兒童時期的腦電波以θ節律為主,成年人的腦電圖以α節律為主,60歲後節律有變慢的趨勢。

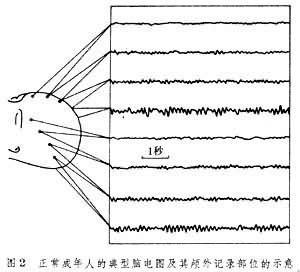

興奮狀態 成年人覺醒而興奮時的腦電變化主要為每秒20~25次的低幅快波(β波),而當覺醒松弛時,則以α節律為主(圖3)。

睡眠 從覺醒入睡時,α節律減少,波幅減低,入睡後則出現每秒14~16次的睡眠梭形波及θ或δ節律的慢波(慢波睡眠),與類似覺醒而興奮時的低電壓快波(快波睡眠)相交替。由睡眠轉入清醒狀態時,腦電波也隨之變化。

血液中二氧化碳的含量 正常人過度通氣(快而深的呼吸運動)一定時間後,血液中二氧化碳含量降低,腦細胞的興奮水平發生變化,腦電圖上出現彌漫性的高幅慢波,在兒童及青年中表現更為明顯。

血糖濃度 血糖濃度降低時,占優勢的腦電波頻率降低,出現慢波。

外界刺激 外界刺激如聲、光等可引起α波抑制,刺激停止後α波很快恢復,如用閃光儀給以間斷性節律性閃光刺激,當閃光頻率在一定范圍內時,可引起與閃光相同頻率的腦電波,叫做節律同化。

腦電波產生機制 腦電波產生的機制尚無定論,下面介紹較公認的學說:

①皮層神經細胞突觸後電位的總和:認為腦電波是大腦眾多細胞同時興奮和抑制的結果。從頭皮表面(或皮層表面)所記錄到的電位,是許多神經細胞活動時產生的場電位的總和,所以節律性的腦電波是許多神經細胞同時活動與同時抑制的結果,隻有這樣,波幅才能較大,否則相互抵消,波幅變小乃至電腦變化消失。這種同時放電和同時抑制的過程叫做“同步化”。由於最常見的腦電波為每秒10次左右的α節律,每個波的周期約100毫秒左右,這比神經細胞的動作電位要慢得多,而與神經細胞的突觸後電位的時程較接近,從而提出腦電波是由神經細胞的同步性慢活動引起的。把微電波插到貓的大腦皮層細胞內,發現微電極所記錄的大腦皮層細胞的慢的突觸後電位,常常與皮層表面的同步化腦電圖時相吻合,尤其是在8~12赫的梭形波時更明顯。靜脈註射快速作用的巴比妥藥物時,腦電圖與細胞內記錄的突觸後電位同時消失,藥物作用過後兩者又同時恢復,這些資料均對此假設提供瞭有力的支持。

②皮層細胞節律性活動的起源:根據切斷大腦皮層與丘腦的聯系後,大腦皮層的α節律消失,而丘腦的節律性活動(類似於α)仍然存在。損毀丘腦後,大腦皮層也不再出現自發的節律活動。認為大腦皮層的自發的節律性活動來源於丘腦。關於這種節律活動是由丘腦的哪一部分起步,有兩種學說:內側丘腦節律起步學說及隨意的節律起步學說。前者的根據是,當用每秒5~10次的刺激,刺激內側丘腦可引起大腦皮層廣泛部位出現與梭形波類似的α波; 後者則根據巴比妥引起的梭形波為指標,發現丘腦的各核團都有與巴比妥梭形波相應的節律活動,而梭形波的節律與α波是相接近的。

丘腦神經細胞節律性活動的原理:雖然丘腦接受的傳入沖動是經常性的,但由於丘腦內有返回抑制性中間神經細胞,使丘腦中向大腦皮層投射的神經細胞在興奮後出現抑制,繼而使返回抑制性中間神經細胞的活動消失,於是,在外周傳入沖動的作用下,向大腦皮層投射的神經細胞又出現興奮,因而對大腦皮層的影響也是節律性的。

腦電圖去同步化的原理:60年代以來通過微電極對丘腦神經元電活動的研究觀察到,外周傳入沖動對丘腦向大腦皮層投射的神經細胞有興奮作用,而對返回抑制性中間神經元有抑制作用,由於抑制性中間神經元被抑制,而不能使丘腦的神經細胞維持節律性的活動,從而連續不斷地向大腦皮層神經細胞發出沖動。因而大腦皮層神經元去同步,出現低幅快波。這被認為是外周傳入沖動能使腦電發生去同步化的緣由。

應用 醫學臨床上對癲癇病人的診斷及腦內占位性病灶(例如腫瘤或血腫等)的定位有重要意義。因為癲癇病人腦電圖有特殊的異常波形,而占位性病灶部位處則常有局限性慢波。腦電圖在腦外科手術中監視腦的功能狀態及麻醉時判斷麻醉深度也有一定的意義。此外,在睡眠和夢以及腦的其他意識狀態方面,腦電圖也有研究意義。由於腦電圖不是一個精細的指標,因而在目前的分析水平條件下,其與思想意識和行為間尚看不出有密切的關系。

參考書目

王伯陽:《神經電生理學》,人民教育出版社,北京,1982。