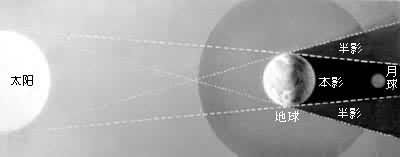

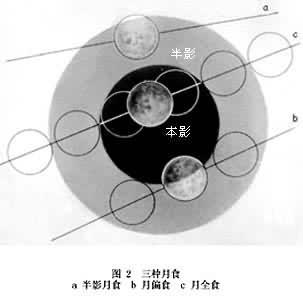

月球進入地球陰影,月面變暗的現象。地球在背著太陽的方向有一條陰影。地影分為本影和半影兩部分。本影沒有受到太陽直接射來的光,半影受到一部分太陽直接射來的光。月球在繞地球運行過程中有時進入地影,這就發生月食(圖1)。月球整個都進入本影,發生月全食;隻是一部分進入本影,則發生月偏食。月全食和月偏食都是本影月食。有時月球並不進入本影而隻進入半影,這稱為半影月食(圖2)。

圖1 月食成因

圖1 月食成因

月食是月球進入地影的現象,所以月食隻能發生在“望”,即發生在農歷十六日前後。由於白道與黃道有約5°9′的傾角,所以並不是每個望日都會發生月食,而隻有當月球運行到黃白交點附近時,才可能發生月食。如單考慮本影月食,每年最多可發生3次,最少則連一次也沒有。每年發生2次的概率最大,為三分之二。如把半影月食也算在內,每年最多則可發生5次,最少也要發生2次,但仍以每年發生本影月食2次的概率為最大,約為60%;其次是一年發生半影月食4次或半影月食3次或本影和半影月食各1次,這三者的概率各約為8%。根據公元前1500年~公元2500年間所發生和將發生的9,729次月食的統計,每世紀平均發生半影月食89.0次,月偏食83.8次,月全食70.4次,總計每世紀平均發生243.2次。月食時,面對著月球的半個地球可以同時看見月食,所以對某個具體地點來說,約可看到上述半數的月食。

月全食的過程可以分為七個階段:①月球剛剛和半影接觸時稱為半影食始,這時肉眼覺察不到;②月球同本影接觸時稱為初虧,這時月偏食開始;③當月球和本影內切時,稱為食既,這時月球全部進入本影,全食開始;④月球中心和地影中心距離最近時稱為食甚;⑤月球第二次和本影內切時稱為生光,這時全食結束;⑥月球第二次和本影外切時稱為復圓,偏食結束;⑦月球離開半影時,稱為半影食終。在月偏食時沒有食既和生光,半影月食隻有半影食始、食甚和半影食終。月球在半影內時,月面亮度減弱很少。隻有當月球深入半影接近本影時,肉眼才可以看出月球邊緣變暗。月球在本影內時也不是完全看不見,即使在全食食甚時,也可以看到月面呈現紅銅色。這是因為太陽光通過地球低層大氣時受到折射進入本影,投射到月面上的緣故。

月食程度的大小用食分來表示。食分等於食甚時,月球視直徑在食甚時進入本影的部分與月球視直徑之比。食甚時如月球恰和本影內切,食分等於1。食甚時如月球更深入本影,食分用大於1的數字表示。月全食的食分大於或等於1。偏食的食分都小於1。半影月食的食分用月球直徑進入半影的部分與月球視直徑之比來表示。半影月食的食分大於0.7時,肉眼才可以覺察到。

跟日食一樣,月食也有周期性,日食的沙羅周期同樣也適用於月食。所謂沙羅周期是指223個朔望月,即6,585.3天,合18年零11天(這段時間內若有五個閏年則為18年零10天)。例如1981年7月17日發生月食,18年零11天以後,即1999年7月28日也要發生月食。223個朔望月並不是整天數,尚有餘數0.3天,也不恰好等於19個交點年,還有0.5天的差,所以,經過一個沙羅周期後,月食時刻大概要遲7~8個小時。月球相對於交點的位置與上一次月食時不完全相同,食分也會有變化。

在中國安陽殷墟出土的甲骨中就已有月食記錄,年代約在公元前十三、十四世紀。《逸周書》中有一次月食記載,據考證是公元前1137年1月29日的月食。《詩經·小雅》記載一次月食,在周幽王六年九月望,即公元前776年8月21日。歷代史書中也有不少月食記錄。

參考書目

唐漢良、餘宗寬:《日月食及其計算概要》,江蘇人民出版社,南京,1959。

W.M.Smart,Textbook on Spherical Astronomy,6th ed.,pp .378~386,Cambridge Univ.Press,Cambridge,1977.