我們地球和太陽所在的恒星系統,是一個普通的星系,因其投影在天球上的乳白亮帶──銀河而得名。銀河系是一個透鏡形的系統,直徑約為25千秒差距,厚約為1~2千秒差距。它的主體稱為銀盤。高光度星、銀河星團和銀河星雲組成旋渦結構迭加在銀盤上。銀河系中心為一大品質核球,長軸長4~5千秒差距,厚4千秒差距。銀河系為直徑約30千秒差距的銀暈籠罩。銀暈中最亮的成員是球狀星團。銀河系的品質為1.4×1011太陽質量,其中恒星約占90%,氣體和塵埃組成的星際物質約占10%。銀河系整體作較差自轉(見銀河系自轉)。太陽在銀道面以北約8秒差距處距銀心約10千秒差距,以每秒250公裡速度繞銀心運轉,2.5億年轉一周。太陽附近物質(恒星和星際物質)的總密度約為0.13太陽質量/秒差距3或8.8×10-24克/厘米3。銀河系是一個Sb或Sc型旋渦星系,擁有一、二千億顆恒星,為本星系群中除仙女星系外最大的巨星系。它的視絕對星等為Mv=-20.5。它以1010年的時間尺度演化。

銀河系主體示意圖

銀河系主體示意圖

研究簡史 十八世紀中葉人們已意識到,除行星、月球等太陽系天體外,滿天星鬥都是遠方的“太陽”。賴特、康德和朗伯特最先認為,很可能是全部恒星集合成瞭一個空間上有限的巨大系統。

第一個通過觀測研究恒星系統本原的是F.W.赫歇耳。他用自己磨制的反射望遠鏡,計數瞭若幹天區內的恒星。1785年,他根據恒星計數的統計研究,繪制瞭一幅扁而平、輪廓參差、太陽居其中心的銀河系結構圖。他用50厘米和120厘米口徑望遠鏡觀測,發現望遠鏡貫穿本領增加時,觀察到的暗星也增多,但是仍然看不到銀河系的邊緣。F.W.赫歇耳意識到,銀河系遠比他最初估計的為大。F.W.赫歇耳死後,其子J.F.赫歇耳繼承父業,將恒星計數工作范圍擴展到南半天。十九世紀中葉,開始測定恒星的距離,並編制全天星圖。1906年,卡普坦為瞭重新研究恒星世界的結構,提出瞭“選擇星區”計劃,後人稱為“卡普坦選區”。他於1922年得出與F.W.赫歇耳的類似的模型,也是一個扁平系統,太陽居中,中心的恒星密集,邊緣稀疏。沙普利在完全不同的基礎上,探討銀河系的大小和形狀。他利用1908~1912年勒維特發現的麥哲倫雲中造父變星的周光關系,測定瞭當時已發現有造父變星的球狀星團的距離。在假設沒有明顯星際消光的前提下,於1918年建立瞭銀河系透鏡形模型,太陽不在中心。到二十年代,沙普利模型已得到天文界公認。由於未計入星際消光效應,沙普利把銀河系估計過大。到1930年,特朗普勒證實星際物質存在後,這一偏差才得到糾正。

組成 銀河系物質約90%集中在恒星內。1905年,赫茨普龍發現恒星有巨星和矮星之分。1913年,赫羅圖問世後,按照光譜型和光度兩個參量,得知除主序星外,還有超巨星、巨星、亞巨星、亞矮星和白矮星五個分支。1944年,巴德通過仙女星系的觀測,判明恒星可劃分為星族Ⅰ和星族Ⅱ兩種不同的星族。星族Ⅰ是年輕而富金屬的天體,分佈在旋臂上,與星際物質成協。星族Ⅱ是年老而貧金屬的天體,沒有向銀道面集聚的趨向。1957年,根據金屬含量、年齡、空間分佈和運動特征,進而將兩個星族細分為中介星族Ⅰ、旋臂星族(極端星族Ⅰ)、盤星族、中介星族Ⅱ和暈星族(極端星族Ⅱ)。

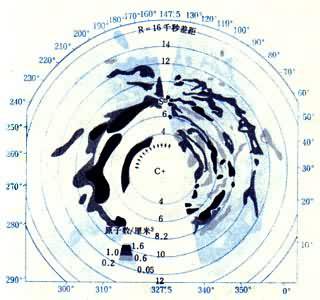

恒星成雙、成群和成團是普遍現象。在太陽附近25秒差距以內,以單星形式存在的恒星不到總數之半。迄今已觀測到球狀星團132個,銀河星團1,000多個,還有為數不少的星協。據統計推論,應當有18,000個銀河星團和500個球狀星團。二十世紀初,巴納德用照相觀測,發現瞭大量的亮星雲和暗星雲。1904年,恒星光譜中電離鈣譜線的發現,揭示出星際物質的存在。隨後的分光和偏振研究,證認出星雲中的氣體和塵埃成分。近年來通過紅外波段的探測發現在暗星雲密集區有正在形成的恒星(見球狀體)。射電天文學誕生後,利用中性氫21厘米譜線勾畫出銀河系旋渦結構。根據電離氫區的描繪,發現太陽附近有三條旋臂:人馬臂、獵戶臂和英仙臂;太陽位於獵戶臂的內側。此外,在銀心方向還發現瞭一條3千秒差距臂。旋臂間的距離約1.6千秒差距。1963年,用射電天文方法觀測到星際分子OH,這是自從1937~1941年間,在光學波段證認出星際分子CH、CN和CH+以來的重大突破。到1979年底,發現的星際分子已超過50種。

銀河系中性氫的分佈

銀河系中性氫的分佈

結構 銀河系的總體結構是:銀河系物質的主要部分組成一個薄薄的圓盤,叫做銀盤,銀盤中心隆起的近似於球形的部分叫核球。在核球區域恒星高度密集,其中心有一個很小的致密區,稱銀核。銀盤外面是一個范圍更大、近於球狀分佈的系統,其中物質密度比銀盤中低得多,叫作銀暈。銀暈外面還有銀冕,它的物質分佈大致也呈球形。有關銀河系的細節見銀河系結構。

起源和演化 銀河系的起源這一重大課題目前還瞭解得很差。這不僅要研究一般星系的起源和演化,還必須研究宇宙學。按大爆炸宇宙學假說,我們觀測到的全部星系都是1010年前高密態原始物質因密度發生起伏,出現引力不穩定和不斷膨脹,逐步形成原星系,並演化為包括銀河系在內的星系團的。而穩恒態宇宙模型假說則認為,星系是在高密態的原星系核心區連續形成的。

銀河系演化的研究近年來才有一些成就。關於太陽附近老年恒星空間運動的資料表明,在原銀河星雲的坍縮過程中,最早誕生的是暈星族,它們的年齡是100多億年,化學成分是氫約占73%,氦約占27%。而大部分氣體物質集聚為銀盤,並隨後形成盤星族。近年還從恒星的形成和演化、元素的豐度的變遷、銀核的活動及其在演化中的地位等角度探討銀河系的整體演化。六十年代發展起來的密度波理論,很好地說明瞭銀河系旋渦結構的整體結構及其長期的維持機制。(見彩圖)

銀河系結構示意圖 圖為俯視圖,圖中的十字府號代表銀心,三個短黃線條是太陽附近的三條旋臂。

(美)生活自然文庫

銀河系結構示意圖 圖為俯視圖,圖中的十字府號代表銀心,三個短黃線條是太陽附近的三條旋臂。

(美)生活自然文庫

銀河系結構示意圖 圖為側視圖,圖中的紅點代表太陽。

(美)生活自然文庫

銀河系結構示意圖 圖為側視圖,圖中的紅點代表太陽。

(美)生活自然文庫

參考書目

C.A.Whitney,The Discovery of our Galaxy,Alfred A.Knopf,New York,1971.

B.J.Bok and P.F.Bok,The Milky Way,4th ed.,Harvard Univ.Press,Cambridge,1974.