中國古代儒傢經典《禮記》中的一篇。宋代程顥、程頤特別重視《大學》,曾分別將它從《禮記》中抽出來加以改編,使之獨立城篇。朱熹在二程改編的基礎上繼續加工,分為“經”、“傳”,作成章句,通過註釋闡發己意,並將它和《論語》、《孟子》、《中庸》合編為《四書》,在封建社會後期影響極大。朱熹認為其中“經”是曾參記述孔子的話。“傳”是曾參門人記述曾參的話,但無明確根據。清初陳確曾著《大學辨》予以反駁,認為“決非秦以前儒者所作”。當代學者有人認為是秦漢之際儒者所作;也有人認認為《大學》所說的“傢”、“國”、“天下”分別屬於大夫、諸侯、天子所有,反映瞭秦統一以前的情況,當是戰國時期儒傢的作品。

《大學》著重闡述瞭個人道德修養與社會治亂的關系,以“明明德”、“親民”、“止於至善”為修養的目標。又提出實現天下大治的八個步驟,即“格物”、“致知”、“誠意”、“正心”、“修身”、“齊傢”、“治國”、“平天下”。其中每一個都以前一個為先決條件,而“修身”是其中最根本的、具有決定意義的一步,前四個是“修身”的方法途徑,後三個是“修身”的必然效果。從天子到庶人“皆以修身為本”,每個社會成員特別是統治者道德修養的好壞決定著社會的治亂。它的合理方面是明確肯定道德在社會生活中的作用,但把作為社會意識形態之一的道德誇大為決定因素,則是一種唯心主義的觀點。宋明理學把總括封建綱常的“理”或“知”看作天地萬物的主宰,是對這一觀點的繼承和發展。《大學》和《中庸》一樣提倡“慎獨”,主張在無人監督的情況下誠心誠意地恪守道德規范。這作為一種修養方法有合理之處,但也含有輕視社會實踐、偏重內心修養的傾向。《大學》反對統治者貪得無厭,不擇手段地聚斂財貨,提出“德者本也,財者末也”,“財聚則民散,財散則民聚”,“貨悖而入者,亦悖而出”,這些論點具有一定的進步意義。

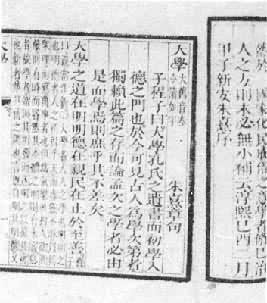

朱熹集註《大學》明刻本

朱熹集註《大學》明刻本