中華人民共和國的執政黨。中國工人階級的先鋒隊,中國社會主義事業的領導核心,中國各族人民利益的代表者。它以馬克思列寧主義、毛澤東思想作為行動指南,最終目的是實現共產主義的社會制度。

沿革 中國共產黨是馬克思列寧主義同中國工人運動相結合的產物,是在俄國十月革命和中國五四運動的影響下,在第三國際的幫助下誕生的。1920年前後,李大釗、陳獨秀、蔡和森、毛澤東、周恩來、董必武等,在上海、北北京、武漢、濟南、長沙、廣州等地和法國、日本相繼成立共產主義小組。1921年7月23日,各地共產主義小組50多名成員選派12名代表,在上海舉行中國共產黨第一次全國代表大會,宣告黨的成立。大會通過黨的第一個綱領,主張革命軍隊必須與無產階級一起推翻資本傢階級的政權,必須支援工人階級,直到社會的階級區分消除為止;承認無產階級專政,直到階級鬥爭結束,即直到消滅社會的階級區分;消滅資本傢私有制,沒收機器、土地、廠房和半成品等生產資料,歸社會公有。

毛澤東在中國共產黨第七次全國代表大會上致開幕詞(1945年4月23日)

毛澤東在中國共產黨第七次全國代表大會上致開幕詞(1945年4月23日)

中國共產黨成立後,積極領導瞭工人運動和人民群眾反帝反封建的革命鬥爭。1922年7月,中共召開第二次全國代表大會,確定黨的最低綱領即民主革命時期的綱領是:消除內亂,打倒軍閥,建設國內和平;推翻國際帝國主義的壓迫,達到中華民族完全獨立;統一中國為真正的民主共和國。黨的最高綱領是:建立勞農專政的政治,鏟除私有財產制度,漸次達到共產主義社會。1923年中共第三次全國代表大會確定實現民主革命中黨的統一戰線方針,促成中共與孫中山領導的中國國民黨建立革命統一戰線,勝利地進行瞭北伐戰爭。1927年,蔣介石、汪精衛控制的國民黨背離孫中山的政策,發動反革命政變,屠殺共產黨人和革命者,當時中共又處在陳獨秀右傾投降主義的領導下,致使革命遭到失敗,黨員人數由6萬多人減到1萬多人。

1927年8月1日,周恩來、朱德、賀龍等按照中共中央的部署領導南昌起義。8月7日,中共中央召開緊急會議,結束陳獨秀右傾投降主義在中央的統治,確定實行土地革命和武裝反抗國民黨反動派的總方針。此後,中共相繼領導瞭秋收起義、廣州起義等,創建工農紅軍和十幾塊革命根據地。以毛澤東為代表的中國共產黨人經過反復探索,終於找到以農村包圍城市、武裝奪取政權的革命道路。1934年,王明“左”傾冒險主義造成江西中央革命根據地第五次反“圍剿”失敗後,紅軍主力不得不進行戰略轉移。以王明為代表的“左”傾錯誤的領導使南方革命根據地和整個革命力量都受到極大損失,黨員由30萬人減少到4萬人。1935年1月在長征途中,中共中央在遵義召開政治局擴大會議,確立毛澤東在全黨和紅軍中的領導地位,使紅軍和黨的基本力量在極其危難的情況下保存下來,並在以後戰勝張國燾的分裂主義,勝利完成長征,打開瞭中國革命的新局面。

1937年日本帝國主義入侵中國後,在民族危機空前嚴重的關頭,中共中央確定和實行抗日民族統一戰線政策,促成西安事變和平解決,與中國國民黨進行第二次合作,開展瞭全民抗戰。抗戰期間,中共堅持統一戰線中獨立自主的政策,堅持依靠人民群眾的全面抗戰路線,同國民黨的片面抗戰路線進行瞭堅決的鬥爭。由紅軍改編的八路軍、新四軍挺進敵後,建立抗日根據地,深入開展遊擊戰爭,中國共產黨及其領導的人民武裝力量成為抗日民族解放運動的中堅力量。從1942年開始,全黨開展整風運動,總結歷史經驗,加強馬克思主義的思想教育。1945年4月,中共在延安召開第七次全國代表大會,確定以馬克思列寧主義理論與中國革命具體實踐相結合的毛澤東思想為黨的一切工作的指導思想,提出黨的政治路線是:放手發動群眾,壯大人民力量,在黨的領導下,打敗日本侵略者,解放全國人民,建立一個新民主主義的中國。至此,全黨在政治上、思想上、組織上達到空前的團結和統一,黨員人數發展到121萬。

抗戰勝利後,國民黨當局拒絕中共和中國人民關於和平民主的正義要求,悍然發動全面內戰。中共領導全國人民經過三年解放戰爭,終於推翻國民黨反動統治,於1949年10月1日建立瞭中華人民共和國。

1949年10月至1956年,中共領導全國各族人民有步驟地實現從新民主主義到社會主義的轉變。建國後的頭三年,肅清國民黨反動派在大陸的殘餘武裝力量,沒收官僚資本,開展反貪污、反浪費、反官僚主義的“三反”運動和反行賄、反偷稅漏稅、反盜騙國傢財產、反偷工減料、反盜竊國傢經濟情報的“五反”運動,在完成社會改革任務和進行抗美援朝戰爭的同時,迅速恢復國民經濟。1952年底工農業生產達到歷史最高水平。同年,中共中央提出過渡時期的總路線:要在一個相當長的時期內,逐步實現國傢的社會主義工業化,並逐步實現國傢對農業、手工業和資本主義工商業的社會主義改造。到1956年,全國絕大部分地區基本上完成瞭對農業、手工業、資本主義工商業生產資料私有制的社會主義改造。社會主義制度在中國基本上建立起來。1956年9月,中共召開第八次全國代表大會,宣佈國內主要矛盾已經不再是工人階級和資產階級的矛盾,而是人民對於經濟文化迅速發展的需要同目前經濟文化不能滿足人民需要的狀況之間的矛盾,全國人民的主要任務是集中力量發展社會生產力,盡快地把中國從落後的農業國建設成先進的工業國。到“八大”時,黨員人數為1073萬。

鄧小平在黨的“八大”作《關於修改黨的章程的報告》(1956年9月)

鄧小平在黨的“八大”作《關於修改黨的章程的報告》(1956年9月)

“八大”後,中國開始全面的、大規模的十年社會主義建設。1966年同1956年相比,全國工業固定資產按原價計算增長3倍。中國賴以進行現代化建設的物質技術基礎很大部分在這一時期建立起來,經濟文化建設的骨幹力量及其工作經驗大部分在這一時期培養和積累起來。這是黨的工作的主導方面。但是從1957年起,中共在領導方針上出現嚴重失誤,背離“八大”正確路線,在國內階級鬥爭狀況已經發生根本變化以後,仍然把無產階級同資產階級的矛盾認定為社會的主要矛盾,犯瞭反右派嚴重擴大化和反右傾的“左”傾錯誤。在經濟建設上急於求成、盲目冒進,犯瞭推行“大躍進”和人民公社化運動的“左”傾錯誤。國民經濟從1959~1961年發生嚴重困難。中共中央曾多次努力糾正“左”傾錯誤,1962~1966年國民經濟得到比較順利的恢復和發展。但“左”傾錯誤在經濟工作的指導思想上並未徹底糾正,在政治和思想文化方面還有所發展,終於導致“文化大革命”的發生。

1966年5月,毛澤東在“無產階級專政下繼續革命的理論”指導下,發動“文化大革命”。林彪、江青反革命集團利用這一錯誤進行禍國殃民的罪惡活動,使黨、國傢和人民遭到中華人民共和國建立以來最嚴重的挫折和損失。1971年9月13日,林彪反革命集團敗露。1976年10月,中共中央粉碎瞭江青反革命集團,結束瞭這場歷史性災難,中國進入新的歷史發展時期。

1978年12月,中共召開十一屆三中全會,以鄧小平為代表的黨中央從根本上沖破瞭長期“左”傾錯誤的嚴重束縛,重申和確立馬克思主義的思想路線、政治路線和組織路線,把工作重點轉移到經濟建設上來。全會決定停止使用“以階級鬥爭為綱”、“無產階級專政下繼續革命”等錯誤口號,要求完整地、準確地掌握毛澤東思想的科學體系,確定瞭解放思想、開動腦筋、實事求是、團結一致向前看的指導方針。這次全會還確立瞭鄧小平在中共黨內實際上的主要領導地位。此後,中共從各方面進行瞭大量的撥亂反正工作,制訂和執行瞭一系列促進社會主義物質文明和精神文明建設的方針政策。1981年6月十一屆六中全會通過《關於建國以來黨的若幹歷史問題的決議》,科學地總結黨在社會主義時期的經驗和教訓,確立瞭毛澤東和毛澤東思想的歷史地位。

1982年9月中共召開第十二次全國代表大會,制定瞭全面開創社會主義現代化建設新局面的綱領。1987年10月,中共召開第十三次代表大會,系統地闡明黨的社會主義初級階段的理論和建設有中國特色的社會主義的基本路線,這就是:領導和團結全國各族人民,以經濟建設為中心,堅持四項基本原則,堅持改革開放,自力更生,艱苦創業,為建設一個富強、民主、文明的社會主義現代化國傢而奮鬥。大會還確立瞭中國經濟發展的三步戰略目標,即:第一步,實現國民生產總值比1980年翻一番,解決人民的溫飽問題。第二步,到20世紀末,使國民生產總值再增長一倍,人民生活達到小康水平。第三步,到21世紀中葉,人均國民生產總值達到中等發達國傢水平,人民生活比較富裕,基本實現現代化。到“十三大”召開時,黨員人數為4600萬。自1978~1990年改革開放十多年間,在中國共產黨的領導下,中國的社會主義事業取得瞭巨大的成就,國傢經濟實力顯著增強,城鄉人民生活明顯改善。1991年1月中共中央十三屆七中全會宣佈,中國現代化建設的第一步戰略目標已經實現;會議還通過瞭《中共中央關於制定國民經濟和社會發展十年規劃和“八五”計劃的建議》,提出瞭今後十年國民經濟和社會發展的基本任務和方針政策。

中共在國際事務中的基本立場是:堅持無產階級國際主義,堅持同全世界無產階級、被壓迫民族、被壓迫人民以及一切愛好和平、主持正義的組織和人士的團結,共同反對帝國主義、霸權主義、殖民主義,維護世界和平,促進人類進步;奉行獨立自主的外交政策,在和平共處五項原則的基礎上,發展同世界各國的友好關系。在馬克思主義基礎上,按照獨立自主、完全平等、互相尊重、互不幹涉內部事務的原則,發展同各國共產黨和其他工人政黨的關系。

組織制度和機構 中國共產黨是根據其綱領和章程,按照民主集中制組織起來的統一整體。黨的民主集中制的基本原則是:黨員個人服從黨的組織,少數服從多數,下級組織服從上級組織,全黨各個組織和全體黨員服從黨的全國代表大會和中央委員會;黨的各級領導機關都由選舉產生;黨的全國代表大會和它所產生的中央委員會是黨的最高領導機關,黨的地方各級代表大會和它們所產生的委員會是黨的地方各級領導機關,黨的各級委員會向同級的代表大會負責並報告工作;黨的上下級組織之間互通情報、互相支持和互相監督;黨的各級委員會實行集體領導和個人分工負責相結合的制度,凡屬重大問題都要由黨的委員會民主討論,作出決定;黨禁止任何形式的個人崇拜。

中國共產黨“十三大”在黨的歷史上第一次采取差額選舉的辦法選出新的中央委員會

中國共產黨“十三大”在黨的歷史上第一次采取差額選舉的辦法選出新的中央委員會

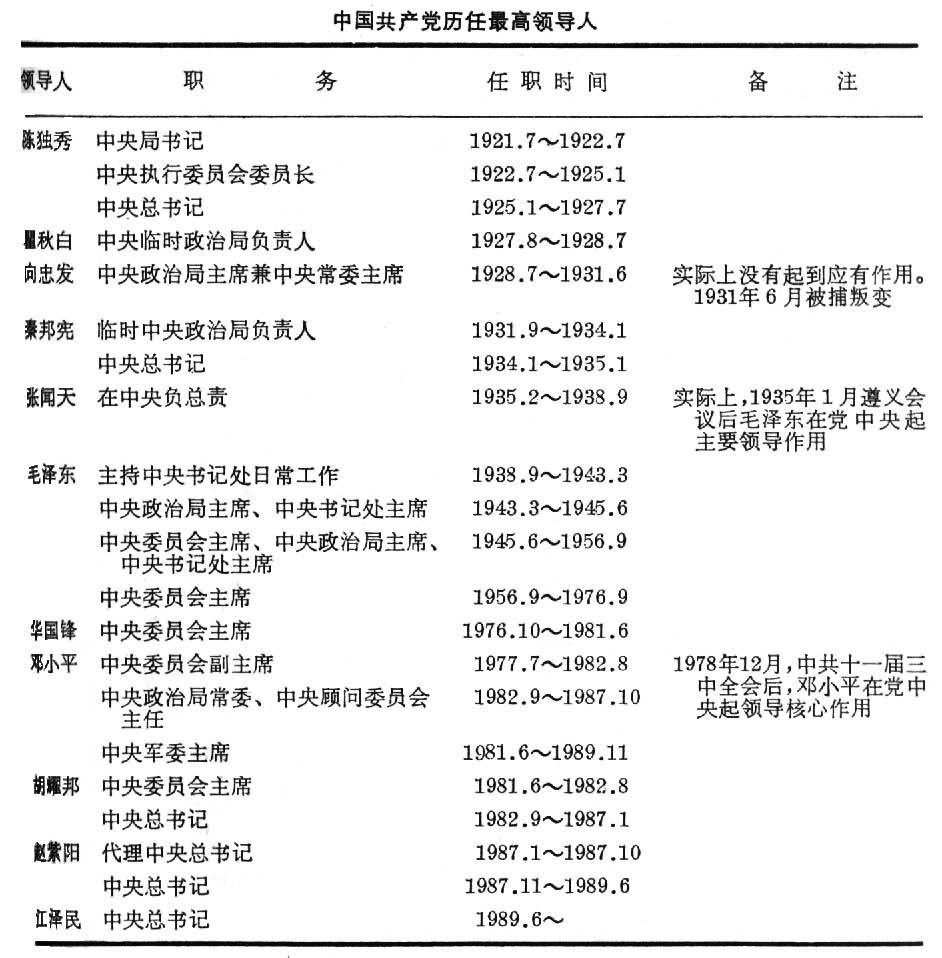

1982年9月中共“十二大”通過的《中國共產黨章程》規定,中共的組織機構分為中央、地方和基層組織。中央組織包括:中央委員會、中央政治局、中央政治局常務委員會、中央軍事委員會、中央顧問委員會和中央紀律檢查委員會。中央政治局和它的常務委員會在中央委員會全體會議閉會期間,行使中央委員會的職權。中央政治局下設中央書記處,根據中共“十三大”作出的關於《中國共產黨章程部分條文修正案》的規定,中央書記處是中央政治局和它的常務委員會的辦事機構。黨的地方組織,省、自治區、直轄市一級設委員會、顧問委員會和紀律檢查委員會,縣(旗)、自治縣、不設區的市和市轄區設委員會、紀律檢查委員會。黨的基層組織,設黨的基層委員會、總支部委員會、支部委員會。凡有正式黨員3人以上的,都應當成立黨的基層組織。黨的中央委員會每屆任期5年,中央委員會總書記從中央政治局常務委員會委員中產生;黨的省一級委員會每屆任期3年;黨的基層委員會每屆任期3年。中國共產黨的歷任最高領導人(見表)。

中國共產黨歷任最高領導人

截至2000年底,中共黨員總數已達6451萬名,占全國人口總數的5.2%。其中,女性黨員1119.9萬名,占黨員總數的17.4%;少數民族黨員401.1萬名,占黨員人數的6.2%。中共中央機關報《人民日報》(1949年8月發行);機關刊物《求是》(原名《紅旗》,1958年6月創辦,1987年7月改為現名)。

參考書目

中共中央黨史研究室著、胡繩主編:《中國共產黨的七十年》,中共黨史出版社,北京,1991。

中共中央黨史研究室著:《中國共產黨歷史》(上卷),人民出版社,北京,1991。