以清解裏熱為主要作用的一類中藥。

功用 本類藥物寒涼瀉熱,苦寒清解,作用偏裏,能使深入氣血、內蘊臟腑的實火熱毒以及濕熱之邪得以清解消散,有瀉火、涼血、解毒、燥濕及退虛熱等功效,以治療裏熱證為目的。部分清熱藥還兼有疏散風熱,明目退翳,化痰散結,利疸退黃,生津止渴,滋陰潤燥,活血化瘀,涼血止血,殺蟲止癢,利水通淋,祛暑截瘧等作用。

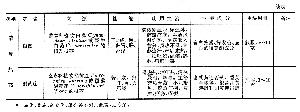

分類及適應證 根據藥性及適應證的不同,一般分為清熱瀉火藥、清熱燥濕藥、清熱涼血藥、清熱解毒藥和清虛熱藥五類(見表)。①清熱瀉火藥。以清瀉氣分實熱及肺、胃、肝經實火為主要作用。主要用於大熱、大渴、大汗、脈洪大有力的氣分實熱證,以及肺熱喘咳、胃火牙痛、肝火目赤等證。常用藥有石膏、知母、梔子、蘆根、天花粉、竹葉、寒水石、夏枯草、谷精草、密蒙花、青葙子、熊膽、千裡光、爐甘石等。②清熱燥濕藥。寒能清熱,苦以燥濕,故有清熱燥濕及瀉火解毒的作用。主要用於濕熱蘊結所致的黃疸、瀉利、帶下、淋痛、熱痹、以及實火熱毒引起的目赤、咽腫、瘡癰、疔毒等證。常用藥有黃芩、黃連、黃柏、龍膽、苦參、白鮮皮、秦皮等。③清熱涼血藥。多為咸寒之品,咸以入血、寒能清熱,故有清解血分熱毒的作用。主要用於熱入心包、內陷營血的血分實熱證。見高熱不退、斑疹吐衄、神昏譫語、舌絳而幹。常用藥有犀角、水牛角、生地黃、玄參、牡丹皮、赤芍、紫草等。④清熱解毒藥。多為苦寒清解之品,於清熱瀉火之中兼有解毒散結的作用。主要用於實火熱毒所致的癰腫疔毒、喉痹痄腮、目赤咽痛、斑疹丹毒、熱毒血痢、肺癰腸癰,以及蛇蟲咬傷,癌腫等證。常用藥有金銀花、連翹、蒲公英、紫花地丁、蚤休、大青葉、板藍根、青黛、魚腥草、紅藤、敗醬草、馬齒莧、鴉膽子、白頭翁、四季青、射幹、馬勃、山豆根、土茯苓、白蘞、漏蘆、垂盆草、穿心蓮、半邊蓮、半枝蓮、白花蛇舌草、山慈姑、金蕎麥、拳參、綠豆、葎草、熊膽等。⑤清虛熱藥。多為甘寒之品,主入肝腎二經,故有清退虛熱的作用。主要用治肝腎陰虧、虛熱內擾所致的午後發熱、五心煩熱、口燥咽幹、遺精盜汗、舌紅少苔,以及熱病後期邪熱未盡、傷陰劫液、夜熱早涼、熱退無汗等證。常用藥有青蒿、白薇、地骨皮、銀柴胡、胡黃蓮等。此外,某些清熱藥還用治風熱感冒、目赤翳障、肺熱咳嗽、瘰癧痰核、濕熱黃疸、血瘀經閉、津熱口渴、內熱消渴、風疹濕疹、疥癬麻風、血熱妄行、暑熱煩渴、瘧疾寒熱、熱淋血淋、水腫脹滿等證。

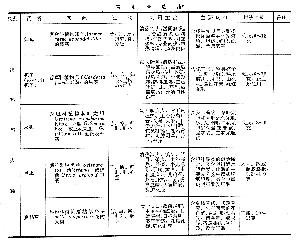

常用清熱藥 常用清熱藥續表

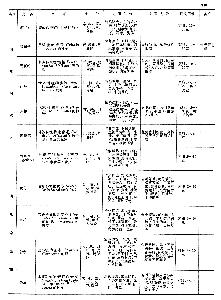

常用清熱藥續表

常用清熱藥續表

常用清熱藥續表

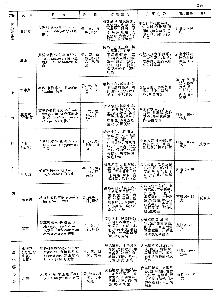

常用清熱藥續表

常用清熱藥續表

常用清熱藥續表

常用清熱藥續表

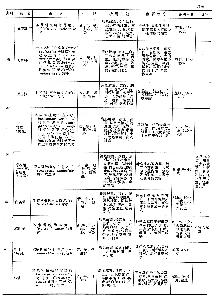

常用清熱藥續表

常用清熱藥續表

常用清熱藥續表

常用清熱藥續表

配伍 使用清熱藥時,對兼有表證者,當先解表後清裡,或表裡雙解,以防表邪內陷;陰虛發熱者,當配養陰藥,以標本兼顧;氣血並熱者,又宜氣血兩清。用治熱淋水腫,濕熱黃疸,肺熱咳喘,瘰癧瘡毒等證,還應分別配伍利水通淋,利疸退黃,化痰止咳,軟堅散結藥,以協同藥力,提高療效。

使用及註意事項 本類藥物性多寒涼,易傷脾胃,凡脾胃虛寒、食少便溏者當慎用。熱證易傷陰液,某些苦寒藥物又易傷陰化燥,故陰虛津傷者慎用,或配養陰藥同用,祛邪而不忘扶正。陰盛格陽,真寒假熱者,禁用清熱藥。使用本類藥物要中病即止,以防克伐太過,損傷正氣。

現代研究 清熱藥有廣泛的抑菌、抗病毒作用,有不同程度的消炎、解熱作用。部分藥物還有鎮靜、鎮痛、降低血壓、降低血脂和血糖及利膽、利尿等作用。本類藥物分別對西醫診為上呼吸道感染、咽炎、扁桃體炎、氣管炎、肺炎、肺膿瘍、胸膜炎,腸炎、腸傷寒、菌痢、阿米巴痢、各型肝炎、膽系感染、泌尿系感染、急性腎炎、高血壓、高血脂、糖尿病、流行性腦脊髓膜炎、乙型腦炎、急性腮腺炎及顏面丹毒、蜂窩織炎、膿瘡癤腫、敗血癥等有較好的治療作用,部分藥物用治癌腫有一定療效。

( )