心臟和血管系統中迴圈流動的液體,由血漿和血細胞組成,紅色,不透明,帶粘滯性。血把機體新陳代謝所必需的氧和營養物質輸送至組織中去,把代謝產生的二氧化碳和其他物質從組織中回收,帶到肺臟和腎臟排出。血液流動的動力來源於心臟的“泵”作用。其正常流動還依賴於有著複雜網路的彈性管道──血管的正常功能。血液在血管內的流動是一種物理現象,符合流體力學的一般規律,但因其中含有大量細胞成分,又有其特點。血液的不停迴圈流動,才使組織、細胞維持正常功能,使機體內環境保持相對穩定。。

組成 血液由有形成分(血細胞)和液體(血漿)兩部分組成。血液的總量稱血容量,約占體重的6~7.5%(1/13),每公斤體重約含血液60~75ml。

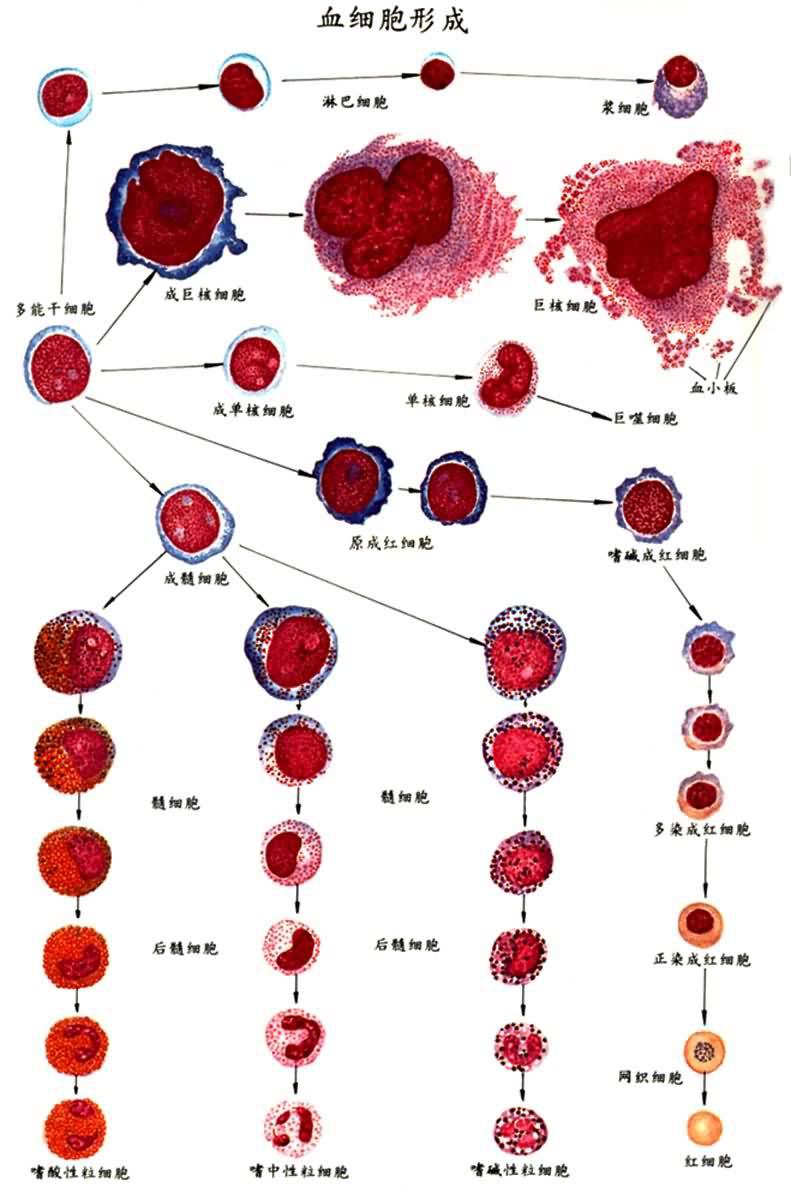

①血細胞。由紅細胞、白細胞、血小板組成。紅細胞占血細胞的大部分,內含紅色的血紅蛋白。正常男性的紅細胞容量約為29ml/kg,女性約為25ml/kg。紅細胞在調節機體生理平衡中起重要作用。它可通過血紅蛋白運輸氧和二氧化碳,維持血液酸堿平衡,其細胞膜的選擇性、通透性和鈉泵作用是調節電解質平衡的功能單位。白細胞由粒細胞、單核細胞和淋巴細胞組成,為免疫系統的重要組成部分。共同完成細胞免疫和體液免疫功能。血小板是無色、形狀不規則、最小的血液有形成分,是巨核細胞的碎片,體積約為紅細胞的1/2~1/3,是血液凝固系統的重要組成部分。

②血漿。血液離體後加入抗凝劑(枸櫞酸鈉)離心沉淀,可分為兩部分,上層的淡黃色液體稱為血漿,下層的暗紅色部分是血細胞。如果不作抗凝處理,血液離體後會自然凝固成血塊,血塊收縮會逐漸擠出淡黃色的液體,稱為血清,血清與血漿的主要區別是不含有在凝血過程中被消耗掉的一些凝血因子,其中最主要的是纖維蛋白原。血漿由水、電解質和蛋白質組成。正常血漿約占人體重的4~5%,即40~50ml/kg。人體內所含液體稱體液,分三部分,即細胞內液、組織間液和血漿。三部分靠細胞膜、血管分隔開,其間又有動態聯系。細胞內液和組織間液通過細胞膜、組織間液和血漿通過血管壁不斷進行水分和物質交換,維持機體內環境穩定和正常細胞組織的新陳代謝。此外,血液流經胃腸道、肺、腎、皮膚時,也可同外界進行物質交換。因此,血液、特別是血漿起到瞭機體新陳代謝的運輸線作用,其成分反應瞭機體代謝過程,與外界物質的交換及各部分體液間的物質交換。

化學成分 血液由水、電解質、蛋白質和其他無機物及有機物組成。①水占血漿和血細胞重量的絕大部分。是血液中各種物質的溶劑,並參與血中的各種化學反應。水對正常體溫的保持、對血液流動和血與其他體液間的物質交換都有重要意義。其含量變化可影響血液的理化特性如滲透壓、酸堿度等。正常情況下,血液含水量呈動態平衡。如果這種平衡被破壞,水過多或過少,機體便會產生一系列改變,影響正常的生理功能。②血漿和血細胞中所含的無機物大部分可解離成離子狀態存在於血中,稱為電解質。血漿內正離子以鈉最多,鉀、鈣、鎂很少。負離子以氯最多,其次為碳酸氫根離子。紅細胞內,正離子以鉀最多,鈉很少;負離子以碳酸氫根最多,其次為氯離子。這種離子分佈的差別是由於紅細胞膜具有選擇性通透作用,血漿中各種離子的濃度保持相對恒定,這是維持生命活動所必需的。③血液中的有機物絕大部分是蛋白質。紅細胞中90%的蛋白質是血紅蛋白。血漿中的蛋白質主要為白蛋白、球蛋白(用電泳法可分為 α1,α2,β,γ 四種)。健康成人的血漿蛋白含量為6.0~7.5g/dl,由許多分子大小與結構都不相同的蛋白質組成。其主要生理功能有:維持血液膠體滲透壓;維持血液酸堿平衡;運輸多種物質,包括脂類、Fe2+、Cu2+、Zn2+、激素、維生素及多種藥物。在運輸中起主要作用的是白蛋白;免疫球蛋白和補體參與機體免疫反應;蛋白質中凝血及抗凝血因子參與生理止血功能。

血液的理化特性 血液的理化特性與血液的功能有關。在病理情況下這些特性會發生變化。①顏色。動脈血含氧量較高呈鮮紅色,靜脈血含氧量較低呈暗紅色。血漿或血清含少量膽色素故呈淡黃色。某些肝膽疾病或溶血時膽紅素含量增多,血漿呈深黃色。空腹時血漿清澈,飽餐後因血漿中脂蛋白增多,顏色變混濁。②比重。血液比重為1.050~1.060,血漿比重為1.025~1.030。在體外將加抗凝劑的血液置於玻璃管中,紅細胞因重力作用而下沉,其下沉速度稱為紅細胞沉降率或血沉。正常男性靜脈血血沉(韋斯特格倫氏法)<15mm/第1小時,女性<20mm/第1小時。血沉快慢決定於紅細胞是否容易疊連,疊連後單位體積內重量增加,因此容易下沉。某些生理或疾病狀態下由於血漿成分改變會出現血沉變化,妊娠,一些急性感染如肺炎及活動結核病,血漿纖維蛋白原增高;某些肝病或寄生蟲病的血漿球蛋白增高;膽囊炎、膽管阻塞時,血漿中膽固醇增高,這些都促使紅細胞疊連,因此血沉加快。③粘滯性。血液中的紅細胞和蛋白質等成分在流動過程中會產生摩擦,使流動速度減慢。因而血液的粘滯性比水大。若以水粘度為1,則血液為5,血漿為1.7~2.2。血液粘滯性的大小可影響血管中血流的阻力,進而影響血壓。④滲透壓。生物膜對水以外不同物質的通透性不同,由此產生膜兩側不同物質顆粒的濃度差。水從顆粒較少的一側向顆粒多的一側滲透,這種現象稱為滲透。溶液的這種從生物膜一側把水分子從濃度稀的另一側吸引過來的能力叫滲透壓。其大小與溶質顆粒數目有關,與分子大小、種類無關。血漿滲透壓約為313mmol/L(mOsm/L)。相當於7個大氣壓或5330mmHg(708.9kPa)。血漿滲透壓主要來自電解質,小部分(約1.5mmol/L)來自血漿中的蛋白質,稱膠體滲透壓。其值雖小,但對調節血管內外的水平衡有重要意義。⑤酸堿度。酸堿度可用氫離子濃度的負對數(pH)表示。中性液體的pH等於7。正常人血漿的pH為7.35~7.45。其穩定性依賴於血液內由弱酸鹽和弱酸組成的緩沖體系。緩沖體系通過把強酸中和成弱酸,強堿中和為鹽來保持血液pH值的相對穩定,進而通過水和電解質的交換保持組織間液、細胞內液pH值的穩定。血漿中最主要的緩沖對是NaHCO3/H2CO3。另為蛋白質鈉鹽/蛋白質、Na2HPO4/NaH2PO4。此外在紅細胞內有血紅蛋白鉀鹽/血紅蛋白、氧合血紅蛋白鉀鹽/氧合血紅蛋白、K2HPO4 / KH2PO4、KHCO3/H2CO3 等緩沖對。正常情況肺和腎臟可以不斷排出體內產生的過多的酸和堿,從而維持緩沖體系的功能和pH值的相對穩定。

免疫性 血液參與機體免疫防禦功能。①白細胞,粒細胞和單核細胞能夠非選擇性吞噬和分解體內壞死組織和外來微生物,參與炎癥反應,構成機體非特異性免疫防禦屏障。淋巴細胞中 B細胞受抗原刺激活化後可產生特異性針對抗原抗體並與之結合。T細胞活化後可以分泌多種淋巴因子來參與免疫反應或直接對抗原吞噬分解。②免疫球蛋白,血漿中一組具有免疫活性的球蛋白。由B細胞分泌,分IgG、IgM、IgA、IgE、IgD五種,基本分子結構為兩條輕多肽鏈和兩條重多肽鏈組成。其功能可與相應抗原特異性結合,通過促進吞噬作用、激活補體來殺傷細菌、病毒和分解異物。③補體為一組不耐熱、具有酶活性和參與免疫反應的蛋白質。主要由肝臟合成。分C1q、C1r、C1s、C2-C9等11種。④血細胞抗原性,人類血細胞、紅細胞、血小板細胞膜上存在著多種由遺傳基因控制的種系抗原。人類血細胞抗原系統分HLA-A、B、C、D、DR五類,共100多種同種抗原。紅細胞上AB血型抗原決定人血型(A、B、O、AB等四型)。血小板上也存在多種抗原。血細胞抗原性在輸血、胎兒-母體同種免疫性、器官移植中起重要作用。

止血、凝血與抗凝血 血液中血小板、血漿蛋白中各種凝血因子和纖維蛋白溶解系統,相互作用維持一個精確平衡,使血液能保持流動狀態。一旦血管受損傷,在局部產生生理止血反應,血小板和凝血系統激活,形成血栓,阻止繼續失血。同時或以後纖溶系統被激活,使鄰近損傷處血流恢復正常,最終在血管修復後血栓溶解,血流恢復。

臨床疾病 血細胞異常:①血細胞減少,紅細胞減少見於失血、溶血和造血機能不良。可導致組織缺氧,產生疲乏、頭暈、心悸、氣短等一系列貧血癥狀。急性失血至血容量30%時,會危及生命。粒細胞減少見於造血功能低下或破壞過多,可引起抵抗力下降而易發生感染。血小板減少會發生凝血缺陷導致皮膚、內臟出血。②血細胞增多,常分反應性增生與惡性增殖兩種。前者見於高山、缺氧引起繼發性紅細胞增多癥,感染所致白細胞增多,失血後血小板上升等。後者見於真性紅細胞增多癥、白血病、原發性血小板增多癥等。③血細胞功能異常,如紅細胞內血紅蛋白功能異常引起組織缺氧,白細胞功能低下導致感染和血小板功能低下發生出血。

血漿異常:①水過多或過少,如腹瀉、嘔吐可丟失體內水分使血容量減少,發生血液濃縮、口渴、滲透壓增高等癥狀。嚴重可發生循環衰竭。腎臟疾患可引起排尿障礙、進水過多可導致血容量增高、血液稀釋、滲透壓下降使細胞水腫。②血漿蛋白異常,白蛋白減少可使膠體滲透壓下降產生組織水腫。免疫球蛋白、補體、凝血因子等減少會產生相應功能缺陷表現。③電解質和酸堿平衡失調,影響內環境穩定,導致神經、肌肉及各種器官組織代謝活動紊亂。

血細胞形成

血細胞形成

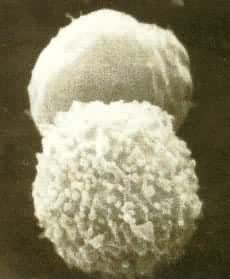

紅細胞

紅細胞

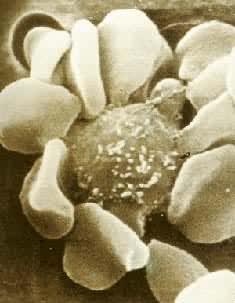

淋巴細胞

淋巴細胞

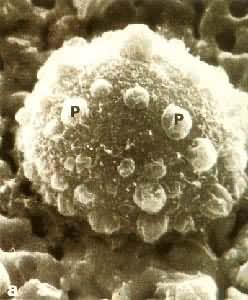

玫瑰花結

玫瑰花結

巨核細胞

巨核細胞