血中酸鹼度、有關酸堿指標、溶解在血中的氧及二氧化碳等的檢測。已在臨床上廣泛應用。全稱為血液酸鹼度和血液氣體分析。可藉以瞭解體內酸堿平衡和氧代謝情況。特別對危重病人,尤其是呼吸、迴圈衰竭或多器官功能衰竭的病人,是搶救中的重要監護手段。

血氣分析的專案 血氣分析的項目很多,常用的有以下幾項。由於氮氣在體內既不被利用,又不被消耗,故一般血氣分析並不測定氮氣。

①pH值。pH是表示酸堿度的指標,每升凈水中含氫離子10-7克,其負對數即pH=7。pH=7即中性,pH>7為堿性,pH<7則為酸性。正常血液的pH值為7.35~7.45,平均為7.40。血液pH恒定,才能保證機體的正常生理功能。血液pH的恒定是依靠血漿中的緩沖體系,即弱酸及其鹽組成的混合溶液,包括碳酸與碳酸氫鹽系統、磷酸二氫鹽與磷酸氫二鹽系統以及蛋白質系統,紅細胞內還有氧合血紅蛋白和還原血紅蛋白緩沖對。其中以碳酸和碳酸氫鹽系統最重要,為開放性緩沖對,是決定血液氫離子濃度的主要緩沖對。

碳酸/碳酸氫鹽緩沖對與細胞外液 pH之間的關系可用亨德森-哈塞爾巴爾赫二氏公式(肺腎相關公式)來表示。

pK 為解離常數=6.1(H2CO3),血漿 HCO3- 濃度為24mEq/L,而血漿中溶解的CO2量可用PCO2乘以α(CO2溶解系數)來表示(α=0.03mEq/mmHg)。

其他任何一個非開放性緩沖對在正常情況下構成的pH亦是7.40。

溫度對pH有很大影響,體溫每升高1℃,pH要下降0.0147,主要因為體溫升高,新陳代謝加快,體內酸性產物增加所致。

pHNR又稱非呼吸性pH,指排除瞭呼吸因素影響的pH,亦即PCO2為40mmHg時的pH值,因此可認為pHNR反映代謝性酸堿狀態。

②二氧化碳分壓(PCO2)。指血漿中溶解的二氧化碳張力。正常情況下動脈血內PCO2與肺泡內PCO2構成平衡關系,故動脈血的PCO2即可反映肺泡通氣功能。

動脈血二氧化碳分壓(PaCO2)的正常值為35~45mmHg,小兒偏低為34~40mmHg,這可能與小兒新陳代謝率較高、呼吸頻率相對較快有關,體溫的高低對血漿PaCO2亦有一定影響。

PaCO2反映肺泡通氣量的水平,就是說反映體內二氧化碳產生和排出二者之間的關系,因此它是瞭解呼吸性酸堿平衡的重要指標。在二氧化碳產生無變化的情況下,若呼吸增快,則CO2排出增多,PaCO2下降;反之,通氣不足,二氧化碳在體內瀦留,則PaCO2上升,這稱為高碳酸血癥。

③二氧化碳總量(T-CO2)指存在於血漿中(包括溶解和結合者在內)的一切形式的二氧化碳的量,其正常值為25.4mmol/L。

④標準碳酸氫根和實際碳酸氫根。標準碳酸氫根(SB)指溫度為38℃,PaCO2=40mmHg,SaO2=100%時測得的血漿中HCO3-含量。在正常人,它與血漿中實際測得的HCO3-含量(AB)一致。有呼吸因素參雜時,則二者有所差別。

標準碳酸氫根的正常值是22~27mEq/L,平均24mEq/L,此值可反映體內代謝因素的改變。

⑤二氧化碳結合力(CO2CP)。指血漿中以結合形式存在的CO2含量,亦即化合狀態下的CO2含量。正常值是50~70容積%,若需轉換為毫克當量/升,則可除以2.2。目前臨床上測得的CO2CP,都比實際[HCO3-]為高,這是因為有[H2CO3]和[Na2CO3]等因素的幹擾。CO2CP是反映代謝性改變式代償性呼吸改變的一個指標,但對酸堿失衡的診斷,尚不全面,因為在呼吸性酸中毒時pH下降,而CO2CP卻上升,在呼吸性堿中毒時,CO2CP反而下降,所以呼吸性酸堿紊亂時不能用 CO2CP的指標來反映體內酸堿狀態。

⑥緩沖堿和剩餘堿。緩沖堿(BB)指體內一組能中和酸性物質的陰離子,主要是碳酸氫鹽、蛋白質和磷酸氫鹽,三者的總和為42mEq/L。全血緩沖堿BBb尚包括血紅蛋白具有的緩沖能力,正常人全血緩沖堿為48mEq/L,血漿緩沖堿BBp仍受電解質及血液pH值的影響。

剩餘堿(BE)表示血漿或全血的堿貯備增加或減少的情況,常用BE(±)來表示。

標準BE(SBE),即T=38℃,PaCO2=40mmHg,SaO2=100%的情況下,血液pH偏離7.40後(也就是去除任何呼吸因素影響時)用酸或堿將1升血液滴定到7.40時的所消耗的酸或堿的毫克當量數,故剩餘堿亦可理解為實際緩沖堿(ABB)與正常緩沖堿(NBB),平均值之差(BE=ABB-NBB)。

剩餘堿在堿中毒時為正值,說明體液內堿過多,在酸中毒時為負值,說明堿過少。由於測定BE時排除瞭呼吸的幹擾,而且也避免瞭電解質的影響,所以BE可以較正確地反映體內緩沖堿的多寡。因此是觀察代謝性酸堿平衡比較可靠的指標。BE的正常值為±3mEq/L。

BE值有以下幾種,BEp指血漿剩餘堿,BEb指全血剩餘堿,BEe、c、f指細胞外液剩餘堿,也即標準剩餘堿(SBE),亦可用BEs來表示,BEs即血紅蛋白為5g%時的BE(查表得出)。應指出,隻有血液中血紅蛋白為15g%時,BEs才能代表細胞外液的BE(血液量占細胞外量的1/3)。

⑦氧分壓(PO2)。指物理溶解在血漿中的氧的分壓。動脈血中氧分壓(PaO2),不斷地在氣體交換中與肺泡中的氧分壓(PaO2)取得平衡。也不斷與血紅蛋白所結合的氧取得平衡。血紅蛋白是輸送氧氣的重要工具,血液中以溶解狀態存在的氧很少,每100ml血液僅能溶解氧0.3ml而95%以上的氧以與血紅蛋白相結合的形式存在並被運輸到全身。氧在血液中溶解量的多少與吸入氧分壓成比例,而血氧分壓與組織供氧又有直接關系。臨床上可同時測定動、靜脈中血氧分壓差,即 PO2a-v,以反映組織利用氧的情況。動脈血氧分壓的正常值為80~100mmHg;老年人>70mmHg即為正常,靜脈血氧分壓為40mmHg。

⑧血氧含量(O2CT或C-O2)指100ml血液內含氧量的總毫升數,決定於血紅蛋白和氧飽和度,每1克血紅蛋白與氧充分結合,可容納1.34ml氧,若按血紅蛋白15g%計算,則可攜氧20.1ml,實際上血紅蛋白不可能達到百分之百攜氧。血紅蛋白實際結合的氧可通過血氧儀測出。

⑨血氧飽和度(SO2)。指血紅蛋白含氧的百分數,其計算公式為

氧含量為實際測得,氧容量指血紅蛋白(Hb)百分之百與氧結合時的氧量,正常人為Hbg%×1.34ml/g。此公式說明:血氧容量與Hb有關:Hb不變,氧飽和度與氧含量成正比。正常動脈血氧飽和度為95~98%,靜脈血氧飽和度為75%。

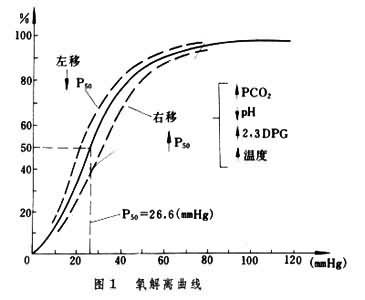

⑩血紅蛋白氧解離曲線。血紅蛋白與氧的結合為可逆的過程。液體中的氧分壓高時,血紅蛋白分子與氧結合成氧合血紅蛋白,血液顏色鮮紅;液體中氧分壓降低時,氧合血紅蛋白將氧解離,成為還原血紅蛋白,血液呈暗紫色。取血樣品置密閉容器中,容器中充滿一定成分的氣體,使血液與容器氣體進行充分的氣體交換,血液中氣體分壓與容器中的氣體分壓平衡,再取血液和氣體分別測其氧含量,計算氣體中氧分壓和血液的氧飽和度,據此繪成表示血液氧分壓與氧飽和度關系的曲線,稱氧解離曲線(圖1)。此曲線呈“S”形,其上段(氧分壓在100~110mmHg時)平坦,中下段(氧分壓在40~50mmHg以下)陡直,這樣的形態特征具有較大的生理意義。它保證機體對低氧的巨大耐力,血液流經肺循環時,其中氣體分壓接近肺泡氣體分壓,氧分壓接近100mmHg,CO2分壓為40mmHg,此時血紅蛋白氧飽和度約為97%,若肺泡氧分壓從100mmHg下降至60mmHg,血紅蛋白氧飽和度僅下降至90%。此種曲線能保證組織供氧的需要,即當血液流經組織細胞時,此處氧分壓在40~50mmHg以下,氧解離曲線在陡直段,有利於氧合血紅蛋白釋放出較多的氧供組織利用;氧解離曲線也受pH、PCO2及溫度、2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)的影響。當體溫升高,酸中毒、CO2瀦留及2,3-DPG升高時則氧離曲線右移。即在相同的PaO2情況下,氧飽和度下降,這對組織內氧的供應有利;相反,低溫、堿中毒時,則氧離曲線左移,組織獲氧困難。

⑪血紅蛋白50%氧飽和時的氧分壓(P50)。在正常情況下,pH=7.40,PCO2=40mmHg時,在氧解離曲線上可以查到P50為26.6mmHg。P50反映血液運輸氧的能力以及血紅蛋白對氧的親和力,當P50增加,說明氧解離曲線右移,相反,P50減少,說明氧解離曲線左移。

⑫肺泡動脈氧差A-aDO2。是判斷肺換氣功能的一個重要指標。

正常情況下

P

I

O

2為150mmHg,呼吸商為0.8, ∴

正常情況下

P

I

O

2為150mmHg,呼吸商為0.8, ∴

這是理論值,事實上A-

aDO

2正常值為5~15mmHg,若超過50,則反映肺的彌散功能障礙,這對呼吸窘迫綜合征的診斷有意義。在搶救呼吸衰竭時,若A-

aDO

2顯著增加,則顯示預後不良。

這是理論值,事實上A-

aDO

2正常值為5~15mmHg,若超過50,則反映肺的彌散功能障礙,這對呼吸窘迫綜合征的診斷有意義。在搶救呼吸衰竭時,若A-

aDO

2顯著增加,則顯示預後不良。

標本的采集和測定 用肝素化註射器取動脈血0.5~1ml,或用毛細血管動脈化方法,將耳垂局部熱敷(40℃,5~10分鐘),用肝素化毛細管取血200μl。取血後不論註射器毛細管均要密閉,防止血標本與空氣接觸。將其置冰盒中,在1小時內立即測定。

血液分析儀正朝微量化、自動化、電子計算機化的方向發展,一切計算由機器自動顯示及打印。又新研制成血氣分析加上同時顯示鈉、鉀、氯等離子濃度的新儀器,更方便臨床的應用。

血氣分析的結果要受各種因素影響,如技術因素(包括取血方法、部位、溫度等),儀器因素(包括儀器性能、預熱時間、調試、電極等),測試時間(時間越久,標本中紅細胞、白細胞本身就在不斷代謝,產生的酸性產物必將影響血氣結果),其他因素(如年齡、地區、更主要的是病情變化)。因此對血氣分析結果一定要綜合化驗、臨床種種資料進行全面分析。

血氣分析與臨床 臨床上作血氣分析可瞭解下述情況。

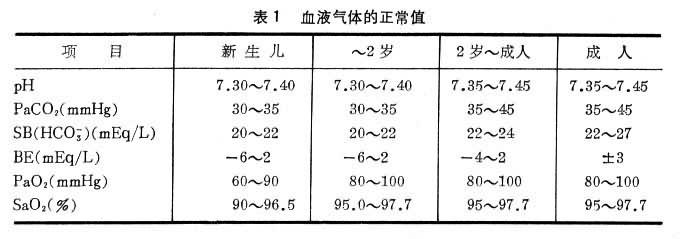

①血液氣體的正常值(表1)。

表1 血液氣體的正常值

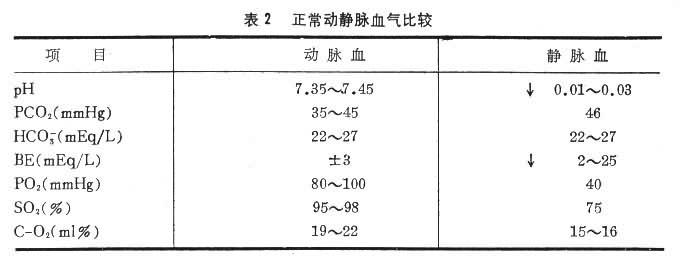

②正常動靜脈的血氣分析的比較(表2)。

表2 正常動靜脈血氣比較

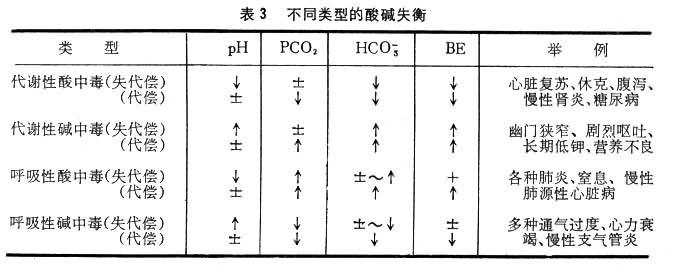

③酸堿紊亂的基本類型(表3)。

表3 不同類型的酸堿失衡

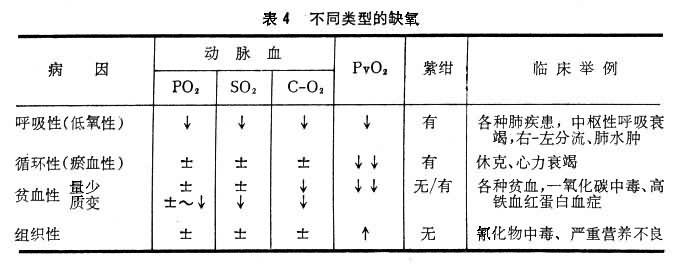

④不同類型的缺氧(表4)。缺氧和低氧血癥是兩個不同的概念。缺氧在臨床上主要表現為呼吸困難、紫紺,PaO2常低於50~55mmHg;而低氧血癥則指PaO2<80mmHg。但紫紺的產生除與血氧分壓有關外,還與血液中還原血紅蛋白濃度有關,一般隻有當還原血紅蛋白超過5g%時,才表現紫紺。因此,嚴重貧血,特別是血紅蛋白<6g%時,臨床上可以沒有紫紺,而隻有明顯缺氧。另外缺氧程度還與給氧的方式和流量有關,有時病人病情危重,不能離開氧氣,此時測得的血氣中氧分壓及氧飽和度不能代表體內氧代謝的真實情況。在病情允許時,應在停止吸氧後5分鐘取標本分析,這才能代表體內真正的氧代謝情況。

表4 不同類型的缺氧

血氣報告的診斷內容 一份完整的血氣報告要包括酸堿部分和氧代謝部分,其內容有:①酸堿失衡的類型。②代償程度。根據發病時間、病情輕重、pH是否恢復正常,可分為失代償、部分代償和完全代償。前兩者與後者的區別在於身體發揮完全代償,則pH可暫時恢復正常。但此時體內仍存在嚴重的酸堿紊亂。③急、慢性。一般代謝性酸堿紊亂可由呼吸代償,如糖尿病人、脫水酸中毒者常表現為呼吸深長。呼吸代償常在12~24小時即達到最大代償。而呼吸性酸堿紊亂時靠腎臟代償,需要5~7 天才能達到最大代償。因此機體在未達到最大代償前常稱為急性酸堿失衡,反之則考慮為慢性酸堿失衡。這種急、慢性的概念與疾病本身的分期完全是兩回事,不可混為一談。④混合性酸堿紊亂。由於機體是一個復雜的整體,病情本身又可以是復雜的,可既有呼吸方面間題,又有代謝失衡,在臨床上可出現二重紊亂或三重紊亂,這給血氣分析帶來困難。此時需要結合診斷、病情、治療等情況綜合分析、並借助於一些診斷圖或預測公式來作出正確診斷。圖2示西加德-安德森二氏酸堿卡(酸堿診斷圖),根據各種酸堿失衡時的pH、PaCO2和HCO3-數據的變化,制成判斷不同類型(包括單純型和復合型)酸堿紊亂的酸堿卡,以供臨床應用。該圖以pH為橫坐標,PCO2為縱坐標,將兩項數據(pH與PCO2,或pH與BE……)分別在圖內作成兩條連線,若其交點落在標明酸堿失衡某類型的可信帶內即為單純型,若在各可信帶外即為復合型。三重紊亂往往還要測定體內陰離子間隙的指標,因為明確酸堿失衡的性質,才能進行正確的處理。