因髖關節發育不良,而於小兒開始練習走路時逐漸發生的髖關節的半脫位或全脫位。其實患兒於出生時髖關節並無脫位,僅是構成關節的各部分如髖臼、股骨頭或關節囊等發育不良。小兒開始行路和負重後,若上述結構的發育趨向正常,則不發生髖脫位,反之則髖脫位逐漸發生,在此時期採取措施,可防止脫位發生。新生兒中發生本病的約占4~11‰。本病多見於中歐及南歐,患者多為女性,男女之比為1:6,10%病例有傢族史,以單側者為多,左側者多於右側,可用手法整複或手術等方法治療。

病因 尚不清楚。有三種學說。①素因學說:認為本癥患者髖臼與股骨頭的發育都不正常,此種素因加上負重即可發生髖脫位。②發育障礙學說:胎兒髖部肌肉發育遲緩,但股骨的生長較快,因肌肉向後上方強力牽拉而造成脫位。③子宮內損傷學說:胎兒在宮內時,下肢屈曲、內收,此時在膝部稍加外力即可引起脫位。如胎兒在子宮內受傷、羊水過多、胎兒膝部受子宮壁壓迫等均可造成脫位。

病理 髖關節由髖骨中部外側面的杯狀凹陷──髖臼和股骨頭連接而成,屬杵臼關節。本病患者的髖臼發育程度差異很大,有的甚淺,與碟相似,有的很深,呈正常的杯狀。無論其發育程度如何,髖臼的後緣、上緣或前上緣常過於平坦,不夠突出,這種缺陷增加瞭髖臼的傾斜度。若股骨頭長期脫位,髖臼內無股骨頭的沖擊作用,缺乏正常的生長刺激,因此發育異常,空臼內每有大量脂肪纖維組織充填,有時髖臼的輪廓呈三角形,有時股骨頭韌帶肥厚或太長,這些均可阻礙脫位的整復。股骨頭脫出髖臼,因缺乏正常的生長刺激,骨骺的出現較晚,骺的形態也不規則,且向股骨頸的前方轉移。年齡較長的患者,股骨頭發育不良,較正常股骨頭小,因常與髂骨翼摩擦而被擠扁呈橢圓形或不規則形。股骨頸與股骨幹間所形成的前傾角增加,最大可達90%,本病與損傷性或病理性脫位不同,不論股骨頭向哪個方向脫位或脫位的距離有多遠,股骨頭總是在關節囊內,隨股骨頭的移位,關節囊也被拉長,並會妨礙股骨頭復位。髖臼關節軟骨緣(關節盂唇)有穩定關節的作用,關節囊即附著於它的外緣。股骨頭脫出後,由於股骨頭的壓迫和牽拉關節軟骨緣的上緣向上翹起並向上移位。其下緣則因關節囊的牽拉而增生並向髖臼內生長,髖臼下緣的髖臼橫韌帶亦隨之向上稱位,形成一個索條,橫於臼窩入口的下1/3而阻礙股骨頭復位。沿股骨長軸走行的肌群,如內收肌、膕肌等發生短縮,此等短縮的肌群成為復位的主要障礙。此外如閉孔肌、股方肌和髂腰肌等延長、臀肌松弛,髂腰肌短縮,並可與關節囊粘連。

癥狀 因脫位的程度和方向而異。半脫位期癥狀不明顯,單側脫位者,其兩大腿內側或臀部皮膚皺襞不對稱,患側皺襞加深或數目增多,患側內收肌緊張,患肢外展受限。可聽到奧爾托拉尼氏卡嗒音(大腿外展屈曲時聽到卡嗒音,因股骨頭在髖臼緣滑動而引起)。可憑X射線照片作出診斷。

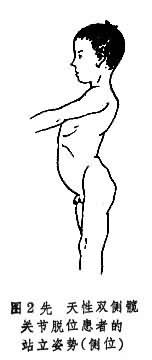

全脫位者癥狀明顯,外觀上患肢較短。單側全脫位者,走路時若患側著地,則身體向患側傾斜。兩側脫位者,行走時身體向兩側交互傾斜,步態如鴨行。兩側大腿與臀部的皮膚皺襞不對稱,患側內收肌緊張,患腿外展受限,髖臼空虛,髂骨翼的前或後方可摸到脫位的股骨頭,會陰部變寬。特倫德倫堡氏征(患者裸身直立,背向檢查者,正常人提起一足時,支持體重的肢體側骨盆抬高,而在先天性髖脫位,由於臀中肌軟弱或麻痹,抬起健側足時,體重由患側支持,患側骨盆不是抬高,而是下沉)陽性(圖1)。雙側後方脫位的患者直立時,骨盆前傾、臀部後突,腰椎前突明顯,腰背部凹陷(圖2)。奧爾托拉尼氏試驗陽性。X射線照片有助於確定診斷。

治療 治療方法甚多,須根據病人年齡、脫位的程度、髖部組織的病理情況選擇。治療目的是使股骨頭復位並恢復髖關節的功能。治療越早,效果越佳。治療方法包括手法結合支架或石膏褲外固定、外展尿枕或外展夾板法、骨牽引結合手術切開整復等。