營養學術權威機構向各國公眾推薦的每日膳食中應含有的熱能和營養素的量。它是根據人體對營養的生理需要,考慮瞭各項安全率(人體應激、個體差、食物烹調損失、人體消化吸收率及食物生產供應實際情況等)而制定的。根據科學進展和實際情況,一般各國的 RDA每4~5年修訂一次,人們習慣上稱它為營養供給量標準。RDA 除瞭向人們提供膳食調整的建議,使之符合合理營養的要求外,也是評價人群營養狀況的依據、做為營養工作人員的工作指南以及政府或經濟機構安排全社會食物生產供應計畫的重要要基礎。

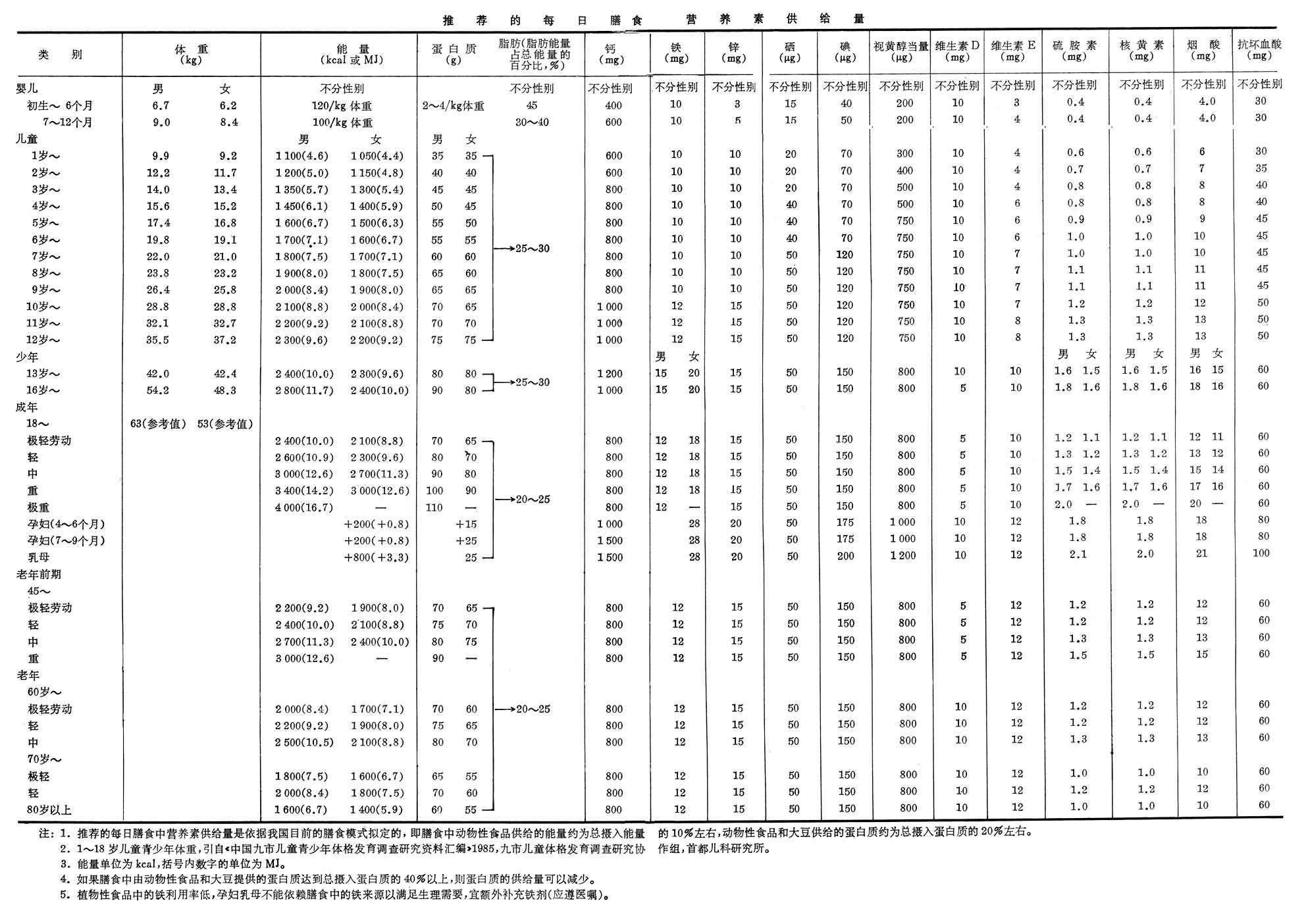

最早的營養供給量標準是前國際聯盟營養學委員會在1938年提出來的,它包括熱能和蛋白質、鈣、磷、鐵、碘、維生素A、維生素D、維生素B1、維生素B2和維生素C計11種營養素。這些營養素除碘、磷外,已為其他國傢所沿用。此後,不少國傢的營養學會都相繼提出瞭本國的營養供給量標準,並不斷地修訂和增補。1980年美國已修訂成含熱能和17種營養素的營養供給量標準。1975年聯邦德國訂出含24種營養素的營養供給量標準。1988年中國營養學會修訂為含一項熱能和14種營養素的營養供給量標準(見表)。

推薦的每日膳食營養素供給量

不同年齡、不同性別的人對營養的需要各不相同。育齡、懷孕及授乳期的婦女,生長發育期的嬰幼兒、青少年和老年人等不同生理狀況的人均有不同的營養需要。人處於不同的環境和勞動條件下(如高溫、低溫、高原缺氧、體育運動、有害化學物質作業、噪聲振動、放射線接觸等)也都有不同的營養需要(見合理營養)。各種疾病的患者也有特殊的營養需要,這些是臨床營養研究的課題。

目前,測定各種營養素的需要量尚無統一的方法。有些可按自由進食者保持適宜營養與健康狀況下的長年攝入量;有些用現代平衡實驗方法,使攝入營養素的量與代謝物在糞、尿中排出的量達到平衡,即可得知該營養素的需要量。但是有些營養素很難用此方法確定其需要量,如水溶性維生素常用人體飽和所需要的量;但維生素C的需要量因用途不同而差異很大,很難確定。為防止壞血病的發生,其需要量甚低;若使組織內維生素C達到飽和程度,其需要量就高;有人提出,為預防感冒,維生素C的需要量要比組織飽和量高幾十倍,甚至幾百倍。有些營養素雖然是人體所必需的(如鉀、鈉、氯、鎂等),但由於它們在各種食物中的含量均較大,一般情況下不致出現缺乏,故沒有必要確定其需要量,有些微量元素也為人體所必需(如鉻、鉬、錳、矽等),但由於對其作用和功能尚在研究中,暫時也沒有確定其需要量。