用成像手段使顱腦、椎管和脊髓等解剖結構及病變顯影,藉以診斷疾病的檢查方法。在神經系統檢查中占著重要地位,已得到廣泛應用。對確定顱內及椎管內的腫瘤、血管疾病、炎癥、寄生蟲病和先天畸形等的位置(定位診斷);大小、範圍及數目(定量診斷)和病理性質(定性診斷),有較高的價值。檢查方法分非損傷性檢查,包括頭顱與脊椎平片、電子電腦X射線斷層成像(CT)及 磁共振成像(MRI);損傷性檢查包括腦血管造影、脊髓動脈造影和脊髓造影等。氣腦、腦室和腦池造影,顱內靜脈竇造影和和椎靜脈造影自使用CT與 MRI後,已很少采用。

放射檢查方法繁多,應根據初步診斷,結合診斷需要和各種方法的價值及限度選擇應用。應先選擇簡單、經濟和非損傷性的檢查。有時需用幾種方法相互配合,才能確診。

非損傷性檢查 使用較安全,包括頭顱平片、脊椎平片、CT、MRI、放射性核素檢查。

頭顱平片 能顯示顱骨的局限性或彌漫性骨改變,頭顱大小及形狀改變和顱內病理性鈣斑,用以檢查顱內疾病、顱骨疾病和某些全身性疾病。一些疾病平片表現有特征,可借以確診,對另一些疾病平片可提示診斷。頭顱平片應照後前位和側位。

①顱內病變頭顱平片可表現正常或隻提示有顱內疾病,故對顱內病變這種檢查方法有其限度。

顱內腫瘤,根據顱骨局限性骨改變和顱內病理性鈣斑可作出腫瘤的定位診斷,近30%的腫瘤可作出定性診斷。腦膜瘤的典型表現是腦膜瘤好發部位的局限性骨破壞或增生、腫瘤內鈣化和腦膜動脈壓跡迂曲擴張;垂體腫瘤可引起垂體凹氣球狀增大,雙鞍底與雙鞍背或後床突遊離、孤立;顱咽管瘤常見鞍上區鈣斑;聽神經瘤多出現內耳道的增大及破壞。這些變化都有一定的診斷價值。常見的腦膠質瘤雖可發生鈣化並有一定特點,但出現率不高,診斷價值有限。

顱內炎癥、寄生蟲病和腦血管病偶可發生鈣化,但缺少特征,多難於借此明確診斷。

②顱骨病變。頭顱平片可顯示病變並作出或提示診斷。在頭部外傷,頭顱平片可診斷骨折並確定其位置及類型,但不能顯示顱內血腫和腦的損傷。

石骨癥、腎性骨硬化,畸形性骨炎和肢端肥大癥均可引起顱骨彌漫性增厚和密度增高,但都有各自的特點,結合臨床多可確診。嬰兒腦積水,顱骨陷窩和成骨不全,顱骨有普遍性變薄和密度減低,常不難診斷。嬰兒腦積水時,頭顱增大。腦發育障礙時,頭顱小,顱縫雖封合,但無顱內壓增高表現。狹顱癥時因顱縫提早封合而引起尖頭、小頭、舟狀頭和偏頭變形。前二者還可有顱內壓增高表現。軟骨發育不全、顱骨鎖骨發育不全等時頭顱也多有變形,診斷需結合骨骼的其他變化。

脊椎平片 脊膜瘤、脊神經纖維瘤和脊髓腫瘤可使腫瘤所在脊段椎管增大,神經纖維瘤還可使相應的椎間孔增大,能借此大致確定腫瘤位置。小腫瘤、脊髓血管畸形和蛛網膜粘連,脊椎平片多表現正常。椎管狹窄和椎間盤脫出等,平片可有改變,但診斷要靠CT或MRI。脊椎平片應照前後位和側位。

電子計算機X射線斷層成像 利用人體組織間密度差,由 X射線掃描,計算機計算而獲得重建的斷層圖像。對比分辨率高,可顯示X射線照片無法顯示的顱內和椎管內結構及其病變,解剖關系明確,病變顯示清楚,顯著提高神經放射診斷的準確性。無損傷,無痛苦,安全,所以得到普遍應用。但設備昂貴,檢查費用高。

顱腦及脊髓CT多用橫斷層面掃描。先平掃,依需要再行造影增強掃描。腦池造影CT是腦池造影後行CT掃描,用於檢查橋小腦角小腫瘤、粘連及異常血管襻和空蝶鞍、鞍上區腫瘤或囊腫。脊髓造影CT是脊髓造影後行CT掃描,用以檢查椎管內腫瘤、脊髓先天畸形和椎間盤突出等。造影劑須用非離子型的,如碘曲倫或碘苯六醇,不能用泛影葡胺。

高分辨率CT可顯示直徑大示1cm的病變。所以不難確定病變的有無及作定位診斷和定量診斷,而定性診斷則依疾病的不同而異。CT對腦瘤、腦外傷、腦出血、腦梗塞、炎癥、寄生蟲病和顱腦先天畸形等診斷效果好,對腦動脈瘤和動靜脈畸形的診斷則有一定限度。對椎管內腫瘤、椎間盤脫出、椎管狹窄、脊髓外傷、脊柱及脊髓先天畸形和脊髓空洞癥診斷價值也較大。

腦瘤,70~80%可由CT作出定性診斷。幾種常見腦瘤的典型CT表現如下:星形細胞瘤為腦內低密度腫塊,Ⅰ、Ⅱ級者邊界清楚,無強化,Ⅲ、Ⅳ級者,輪廓不整,有不均勻或環狀強化(圖1);腦膜瘤呈邊界清楚、密度均勻的高密度腫塊,以廣基與顱骨或硬膜相連,有均勻強化(圖2);垂體腫瘤為鞍上密度略高的腫塊,有均勻強化;顱咽管瘤為鞍上混雜密度病變,有不均勻強化;聽神經瘤為橋腦小腦角低或等密度腫塊,與增大的內耳道相連,有均勻強化。小聽神經瘤於腦池造影CT上可見小的與內耳道相連的腫塊;轉移瘤常呈皮質及皮質下區多發結節性病變,有明顯的腦水腫圍繞,呈均勻或不規則環狀強化。

額葉星形細胞瘤 CT造影增強掃描,腫塊有不規則強化,腫瘤顯示更為清楚

額葉星形細胞瘤 CT造影增強掃描,腫塊有不規則強化,腫瘤顯示更為清楚

額葉腦膜瘤 CT造影增強掃描,可見均勻強化的腫塊與大腦鐮相連,邊界清楚,周圍有腦水腫,側室受壓

額葉腦膜瘤 CT造影增強掃描,可見均勻強化的腫塊與大腦鐮相連,邊界清楚,周圍有腦水腫,側室受壓

急性外傷性硬膜外及硬膜下血腫,CT表現為腦外高密度病變,緊居顱骨內板下方。前者局限,呈梭形;後者范圍廣,呈新月形。腦內血腫外形不整,多表淺,在著力處或對沖部位。CT確定或排除血腫都十分可靠。腦挫裂傷CT表現為大片低密度區中有多發小的,代表出血的高密度區。

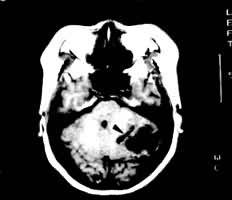

腦出血,CT表現為腦內高密度病變(圖3),好發於底節、丘腦區;腦梗塞則為累及皮質及髓質的楔形低密度區。CT易於診斷。CT還可隨診觀察腦出血和腦梗塞的病理演變過程。

腦膿腫,CT表現為腦內類圓形低密度病變,造影增強掃描可見代表膿腫壁的厚度均勻的環狀強化。CT有助於幫助選擇手術時機。

腦出血 CT平掃,見底節區高度病變,血腫破入腦室

腦出血 CT平掃,見底節區高度病變,血腫破入腦室

透明隔缺如、胼胝體缺如、腦穿通畸形和腦灰質異位癥等CT顯示清楚,不難診斷。

CT、特別是脊髓造影CT可顯示椎管內腫瘤及其與硬膜囊及脊髓的關系,但定性診斷較難。脊髓內膠質瘤、室管膜瘤、血管母細胞瘤和脂肪瘤為脊髓內低密度病變,脊髓局部增粗。脊髓外神經纖維瘤和脊膜瘤呈略高密度腫塊,有均勻強化,脊髓與硬膜囊受壓移位。前者還可見相應的椎間孔增大,後者於腫瘤內可見鈣化和鄰近骨增生。硬膜外腫瘤多為惡性,腫塊密度不均,硬膜外脂肪及硬膜囊受壓。常有鄰近的骨破壞和軟組織腫塊。

椎間盤突出,CT片上可見向椎管內突出的椎間盤組織和硬膜外脂肪及硬膜囊受壓。有時可見椎間盤鈣化和椎體邊緣的骨贅。CT可診斷椎管狹窄及其病因。椎管前後徑1~1.5cm為可疑椎管狹窄,小於1.0cm則可確診椎管狹窄。退行性變引起的椎管狹窄,CT可顯示椎間盤脫出、小關節肥大和黃韌帶肥厚等。

脊髓空洞癥,CT可見病變段脊髓增粗、變細或正常,其中有低密度空腔。脊髓造影CT可見造影劑進入空腔中。

磁共振成像 利用人體正常組織同病變組織間磁共振信號強度的差別,由掃描和計算機計算而獲得重建的斷層圖像。由於可得到橫斷面,冠狀斷面和矢狀斷面圖像,解剖結構逼真,病變顯示清楚,所以對病變的定位與定量診斷相當準確。CT隻以密度作為成像參數,而MRI則可根據兩個弛豫時間(即T1與T2)和質子密度 (P)三個成像參數,分別獲得三個不同特性的圖像,即T1加權像(簡稱T1像)、T2加權像(簡稱T2像)和質子密度像。不同組織的弛豫時間不同。在T1像上,弛豫時間長的組織呈低信號(暗影),可簡稱長T1,而弛豫時間短的組織呈高信號(亮影),簡稱短T1;在T2像上,弛豫時間長的組織呈高信號(亮影),簡稱長T2,而弛豫時間短的組織呈低信號(暗影),簡稱短T2。大多數腫瘤和炎癥的T1與T2都比正常組織長,而不同病變之間也有差別。T1像顯示解剖結構清楚,T2像顯示病變敏感。病變在T1像與T2像上信號強度的演變情況可為定性診斷提供有一定意義的參考依據。血管內的血液受到射頻脈沖激發也產生磁共振信號,但因血液是流動的,不固定於一處,所以不能收到它產生的信號,此即流空效應。MRI檢查時血管呈低信號(暗影)。這樣可以不註入造影劑而使正常或異常血管成像。MRI的上述特點,在顱腦、椎管及脊髓的檢查中表現突出,因此,神經系統MRI診斷的研究與應用在人體各系統MRI診斷中一直處於領先地位。但MRI在不作造影增強掃描時,對病變壁、結節、壞死、囊腔結構,以及骨和鈣斑的顯示則不及CT。檢查時間長,設備昂貴,檢查費用高是其不足。

MRI對腦瘤、腦動脈瘤和動靜脈畸形、腦出血、腦梗塞、炎癥、寄生蟲病、顱腦先天畸形、脫髓鞘疾病、腦萎縮與腦積水,對椎管內腫瘤、椎間盤脫出、椎管狹窄、脊髓外傷、脊椎與脊髓先天畸形、脊髓空洞癥和脊髓血管畸形有很高的診斷價值。但對確定病變的性質也會遇到困難。

在掃描技術上常用自旋—回波脈沖序例,並用兩次信號造加。一般多用T1像和T2像。造影增強掃描隻在必要時選用。造影劑用Gd DTPA。為瞭縮短掃描時間,已廣泛使用快速成像技術。

根據其位置,形態及信號特征,MRI對腦瘤定性診斷有一定的可信性,但也有限度。不同類型腦瘤在CT上顯示的形態特點,在MRI上顯示更為清楚,可以借鑒。多數腦膠質瘤的信號為長T1與長T2。腦水腫也表現為長T1與長T2。因之,不同類型膠質瘤之間,膠質瘤與腫瘤周圍水腫間的鑒別就需依腫瘤結構與信號在T1、T2像上的演變特點加以鑒別,確診並非經常可能與可靠。腦膜瘤在T1及T2像上表現為皮質信號。垂體腫瘤表現為皮質信號,內有囊變和出血,視交叉移位。微腺瘤使垂體信號不均,可見低信號囊變區,垂體蒂及垂體後葉移位,垂體上緣飽滿。顱咽管瘤的信號復雜,鈣化的顯示不如CT;聽神經瘤多為長T1、長T2信號。

腦動脈瘤,瘤腔出現流空征象,表現為低信號,壁血栓為短T1、長T2信號,瘤壁呈低信號環(圖4)。腦血管畸形表現為毛線團狀或蜂房狀低信號病灶,可見血腫。

大腦中動脈瘤 MRI橫斷面T2像,可見中顱凹為異常信號病變占據,呈圓形,鄰近結構受壓。動脈瘤腔為低信號,壁血栓為高信號,動脈瘤壁為低信號環

大腦中動脈瘤 MRI橫斷面T2像,可見中顱凹為異常信號病變占據,呈圓形,鄰近結構受壓。動脈瘤腔為低信號,壁血栓為高信號,動脈瘤壁為低信號環

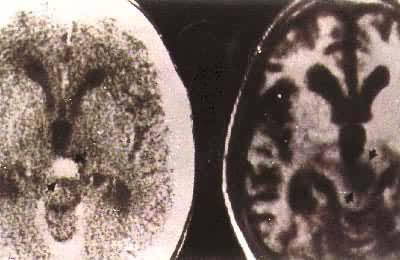

腦出血一周以內T1像為等或略低信號,T2像中心為低信號,周圍為高信號,一周後T1與T2像均為高信號(圖5),而腦梗塞在急性與慢性期均呈長T1、長T2信號(圖6)。

MRI像 額葉及頂枕葉腦出血 橫斷面T1像,可見額葉及頂枕葉腦內高信號病變(▲),邊界清楚

MRI像 額葉及頂枕葉腦出血 橫斷面T1像,可見額葉及頂枕葉腦內高信號病變(▲),邊界清楚

小腦梗塞 MRI橫斷面T1像,可見小腦腦內低信號病變(▲),邊界清楚

小腦梗塞 MRI橫斷面T1像,可見小腦腦內低信號病變(▲),邊界清楚

急性化膿性腦炎呈等T1或稍長T1、長T2信號,邊界不清。腦膿腫時,膿腔為低信號,膿腫壁為低信號環,周圍水腫呈高信號區。

MRI顯示腦萎縮和腦積水形態改變清楚。對於腦積水,借助流空效應還可瞭解腦室通道狹窄,並判斷梗阻是否為完全性。MRI在顯示透明隔缺如、胼胝體缺如、灰質異位、腦回畸形和扁桃體下疝優於其他檢查方法。

脫髓鞘疾病,MRI顯示病灶敏感,優於其他檢查方法,呈長T1和長T2信號,不難作出定位與定量診斷,但定性診斷則需結合臨床全面分析才有可能。例如動脈硬化性皮質下腦病,常見側室周圍及半卵圓中心腦白質散發或融合成片的病灶,而病灶不累及胼胝體為其特點。

脊柱與脊髓 MRI檢查多用矢狀斷面和橫斷面。脊髓腫瘤可見局限增粗的脊髓內出現異常信號,多為長T1、短T2,定性診斷困難。脊髓外硬膜下腫瘤可見腫瘤,脊髓移位和腫瘤上下方蛛網膜下腔變寬,從信號強度上難於區別神經纖維瘤和脊膜瘤。硬膜外腫瘤可見腫瘤及其上下方蛛網膜下腔變窄和脊髓移位,移位段較長、較輕。椎管內脂肪瘤T1與T2像上表現為脂肪信號,有一定特征。

椎間盤脫出,T2像可顯示變性的椎間盤信號不均,突出的椎間盤部分和硬膜囊前緣局限性壓跡。脊髓挫傷於脊髓內出現低信號區,頸段多見。髓內血腫呈短T1信號。脊髓血管畸形T2像在高信號脊髓及腦脊液的背景上出現低信號的扭曲血管團影。脊髓空洞癥可見脊髓增大或變小,於脊髓內出現與脊髓長軸一致的,與腦脊液信號相同的囊腔。還可見扁桃體下疝。

損傷性檢查 需往體內(血管內室、腦室內等)註入藥物或空氣作為對比劑。

腦血管造影 向腦血管中引入水溶性碘造影劑,使腦血管顯影的檢查方法。自應用CT後,很少用以診斷非血管性疾病,但在腦動脈瘤、血管畸形和動靜脈瘺的診斷與栓塞治療;在腦瘤需瞭解供血動脈,以行化學治療或栓塞治療和腦動脈狹窄或閉塞的診斷仍是必不可少的檢查手段。腦血管造影有頸動脈造影和椎動脈造影。現多用塞爾丁格氏技術經股動脈插入導管,導管尖放在選定的動脈入口處,用壓力註射器註入造影劑。數字減影血管造影可消除骨骼和軟組織影,使血管和病變顯示清楚,已普遍應用。由於造影劑用量減少,反應也減輕和減少。

腦動脈瘤多起於腦底動脈,呈類圓形病變,與動脈相連。血管畸形可見擴張迂曲的動脈導入一團血管襻,由擴張迂曲的靜脈導出,進入靜脈竇。動靜脈瘺多為頸內動脈海綿竇瘺,可見海綿竇和與之相連的靜脈,如眼上靜脈提前於動脈期顯影,並有擴張。腦血管閉塞表現為血管閉塞處變窄或中斷;閉塞遠側血管不顯影,而閉塞近段血管及分支顯影良好;和出現側支循環,診斷不難。

脊髓動脈造影為經導管向脊髓動脈內註入非離子型碘造影劑,以顯示脊髓血管畸形的檢查方法。行椎動脈、肋頸幹及頸升動脈選擇性造影可使頸段脊髓動脈分支顯影,行每支肋間動脈及腰動脈的選擇性造影可使胸段及腰段脊髓動脈分別顯影。需采用數字減影血管造影技術。造影可引起軀幹及下肢痙攣和暫時性脊髓功能障礙。操作較繁,要有一定的經驗。

脊髓血管畸形表現為異常的血管團。造影可明確病變的位置、范圍、供血動脈和引流靜脈,是診斷和進行栓塞治療脊髓血管畸形不可少的檢查方法。

脊髓造影 是將造影劑註入脊蛛網膜下腔以顯示脊髓和脊神經,是診斷椎管內病變重要方法之一。通過觀察脊蛛網膜下腔形態和造影劑流動情況,以診斷椎管內腫瘤、蛛網膜粘連、椎間盤突出和黃韌帶肥厚等病變。造影劑需用非離子型水溶性碘劑,而不能用泛影葡胺或異泛影鈉。碘苯酯與氣體已被淘汰。

椎管內腫瘤於脊髓造影下可見造影劑於腫瘤處流動受阻。脊髓內腫瘤引起脊髓局部膨大,脊蛛網膜下腔變窄。脊髓外硬膜內腫瘤梗阻面呈杯口狀,脊髓被壓移位、變細。硬膜外腫瘤可見硬膜囊受壓移位,與椎管內緣間距離增大。若為完全梗阻,則梗阻面呈梳齒狀。

脊蛛網膜粘連,可見造影劑流動受阻,且分散為點狀或斑片狀,其位置及形態不因改變檢查體位而變化。

椎間盤突出,可見在突出的椎間隙平面硬膜囊前緣出現弧形壓跡。壓跡深度大於2mm有診斷意義。還可見脊神經根鞘抬高及封閉。

黃韌帶肥厚可見硬膜囊後外緣出現弧形壓跡,常累及幾個脊段。

硬膜外血腫

硬膜外血腫

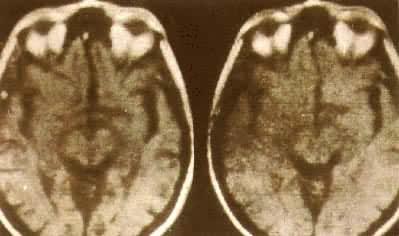

中腦膠質瘤(CT+MRI)

中腦膠質瘤(CT+MRI)

腦膜瘤(MRI-T1)

腦膜瘤(MRI-T1)

腦膜瘤(MRI-T2)

腦膜瘤(MRI-T2)