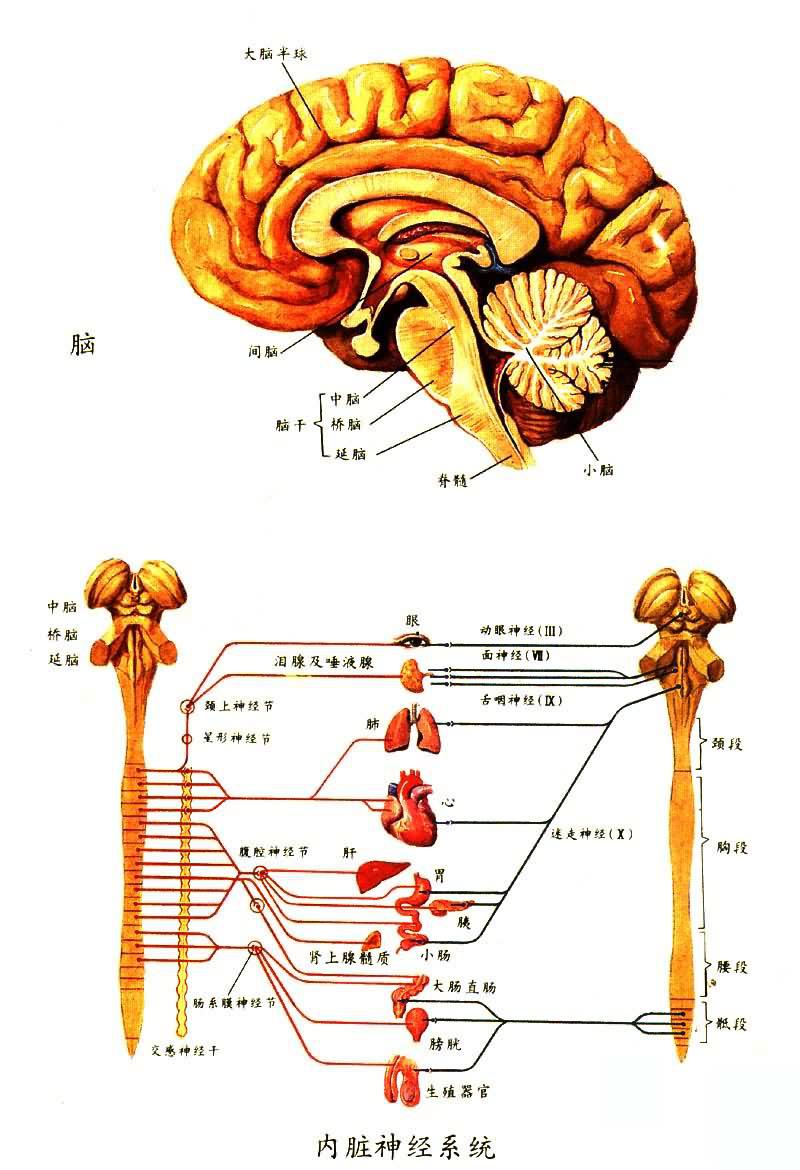

協調機體活動以適應內、外環境的變化的器官系統。主要由神經組織構成。在機體內占主導地位,各種器官組織的活動都受到神經系統的支配。神經系統和內分泌系統是機體兩大調節系統;在保證機體活動的完整統一,在對環境變化的適應中,兩個系統又互相影響。大腦又是精神活動的物質基礎。神經系統的功能可包括感受功能(接受刺激並將資訊傳入,由感覺或傳入神經元完成,其細胞體在中樞神經系統以外)、接通功能(由細胞體於中樞神經系統內的聯絡或中間神經元完成,可將來自感覺神經元的神經衝動傳入更更高級的中樞進行加工,或將高級中樞發出的沖動傳到效應器)和效應功能(由運動或傳出神經元完成,其細胞體在中樞神經系統或交感神經節內,發出沖動,使效應器──肌肉、腺體等作出相應反應,完成相應的功能)。神經系統可分為中樞神經系統和周圍神經系統兩大部分;從功能上說,中樞神經系統和周圍神經系統內又有一些部分管理各內臟器官和腺體的活動,稱為植物神經系統(或自主神經系統)。按支配的器官組織,神經系統可分為軀體神經系統(支配骨骼肌)和植物神經系統(支配內臟及皮膚的腺體、平滑肌等)。內臟功能一般不受意志支配,但植物神經系統也不是完全獨立自主的,在功能上也受高級神經中樞的調節。

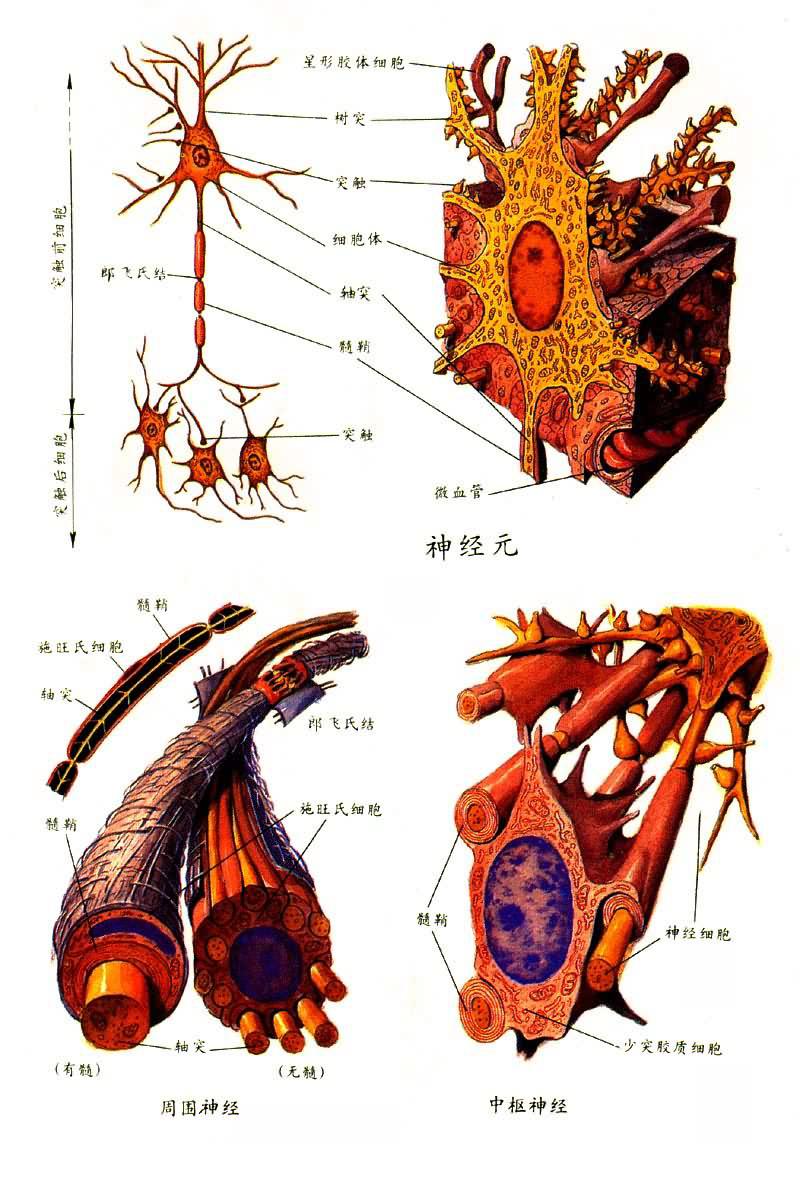

神經系統的基本結構 神經系統主要由神經組織組成。神經組織是機體基本組織之一,由胚胎神經外胚層分化而來,可認為是變態的上皮組織。神經組織有兩種細胞成分:神經元(神經細胞)和神經膠質細胞。神經元能感應刺激和傳導興奮,是神經系統的主要成分,成人腦中約含1012個神經元。神經膠質起支持、保護、營養和調節的作用。神經元的突起和外面包裹的結構組成神經纖維,神經纖維在外周還組成神經;神經元間借突觸聯系。

神經元 由胞體和突起兩部分構成。細胞漿中含各種細胞器。尼斯爾氏體主要見於胞體,可擴散到樹突內,但不存在於軸索中。尼氏體由粗面內質網和遊離核糖體組成,是神經元合成蛋白質的主要部位。胞漿內有許多神經原纖維交織成網,並進入細胞突起。功能為支撐細胞及運送物質。

胞體的突起有兩種。樹突呈樹狀,反復分支。樹突的功能是接受刺激,把沖動傳到胞體。一個神經元可有多個樹突。軸突是較長的突起,長短不一,短者數十毫米,在成人長者可達1米以上。短軸突的末梢與一或數個神經元聯系,長軸突可直角地分出側支。軸突末端反復分支,其末端膨大稱為終扣,與其他神經元的胞體、樹突或軸突構成突觸。每個神經元隻有一條軸突。中樞神經系統的神經元胞體和樹突集中處血管豐富,在新鮮標本上呈暗粉色,稱為灰質。在大腦半球和小腦半球,灰質集中於表層,稱為皮質。在中樞神經系統其他部分,有相同功能的神經元胞體集中成團,稱為神經核。神經節為神經元胞體在中樞神經以外集合而成,又分感覺性神經節及植物性神經節。

有的軸突外面包有一層髓鞘,由蛋白質和脂類組成,其厚度與軸索的粗細成正比。有一些神經系統疾病,以髓鞘脫失、炎性細胞浸潤為特點,稱脫髓鞘疾病。電子顯微鏡觀察表明,周圍神經纖維的髓鞘是施萬氏細胞螺旋狀盤繞軸索組成的同心圓狀板層結構。

神經纖維 由神經元較長的軸突和外面的髓鞘構成。神經纖維的粗細以及髓鞘的情況與神經沖動的傳導速度有關。周圍神經纖維可按粗細、傳導速度及功能分為A、B 、C三型,A型又分為 α、β、γ、δ四個亞型。根據閘門學說,粗纖維傳入的沖動可興奮脊髓後角膠狀質細胞,使疼痛的“閘門”關閉,細纖維的傳入使閘門開放(見疼痛)。軀體感覺及內臟感覺纖維是腦神經節或脊神經節假單極神經元的周圍突,纖維有粗有細,有髓、無髓或薄髓。支配骨骼肌的運動纖維多為有髓的粗纖維。分佈於平滑肌、心肌和腺體的內臟運動纖維多為無髓或薄髓的細纖維。

神經末梢 即軸突纖維的樹枝狀末端,用以擴大接觸面積。可分為感覺神經末梢及運動神經末梢二類。

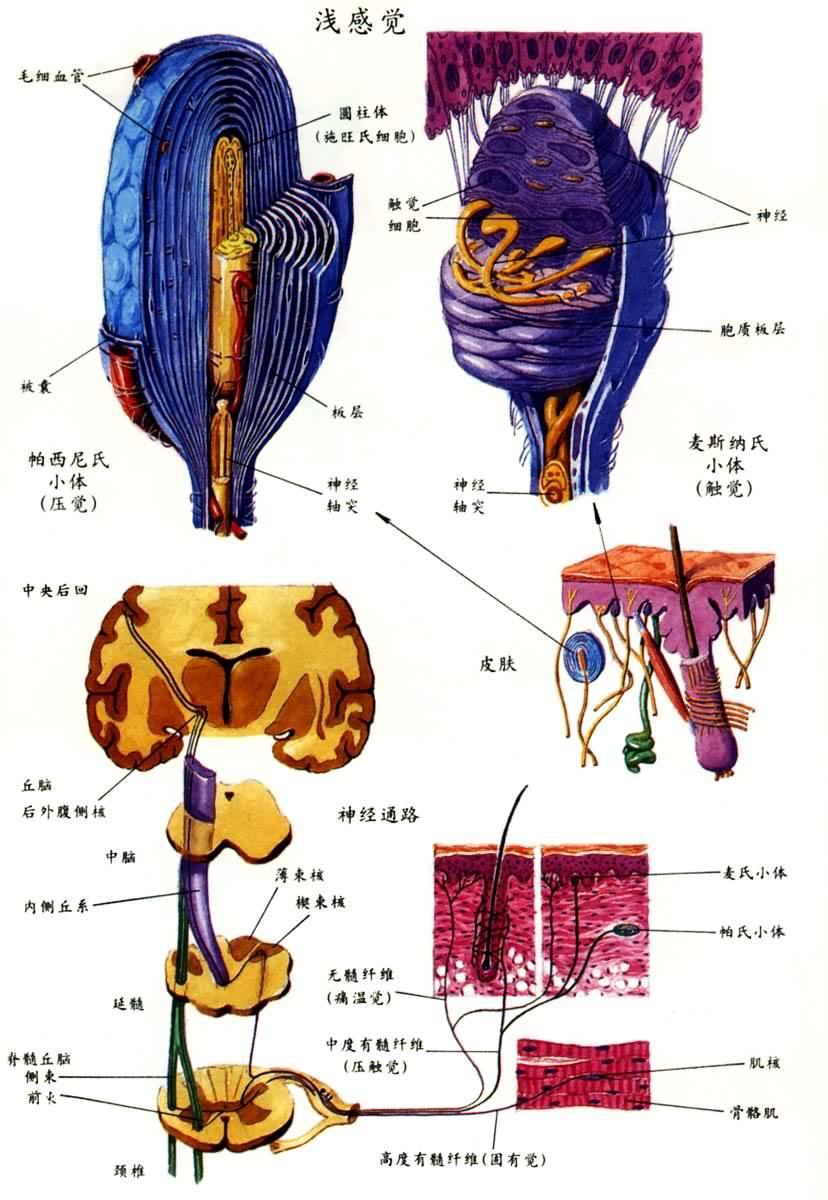

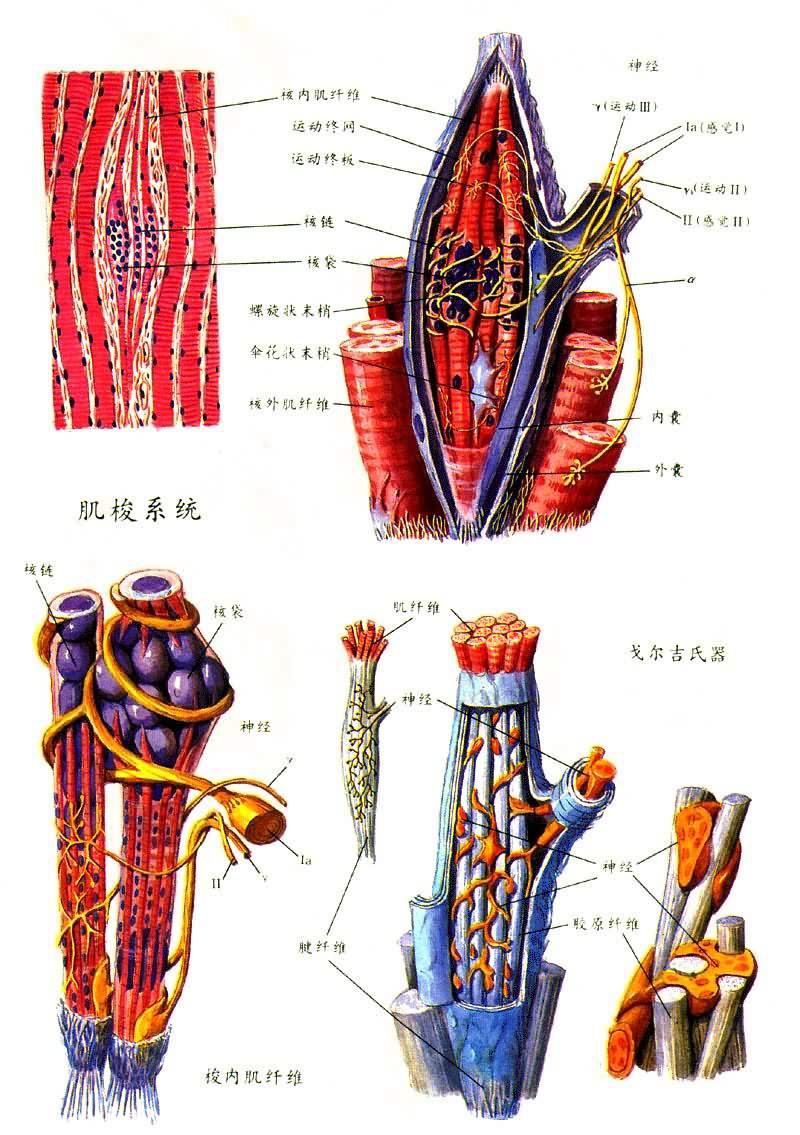

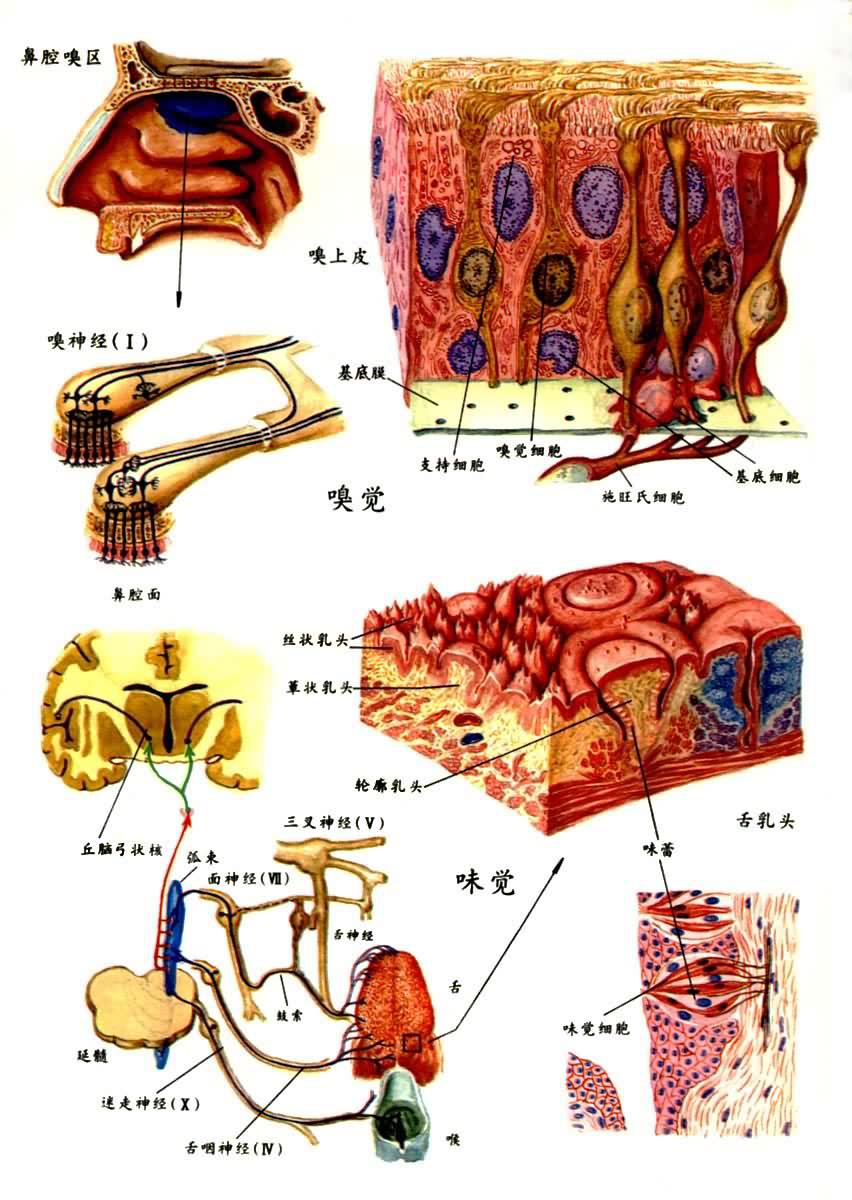

①感覺神經末梢。用以接受刺激,有多種類型。或為遊離的神經末梢,或有特化的裝置,均稱為感受器。遊離神經末梢分佈於全身各處,可感受疼痛覺及內臟刺激。真皮乳頭內有觸覺小體(邁斯納氏小體,掌部尤多,可感受觸覺)和環層小體(帕奇尼氏小體,廣佈全身,主要感受壓覺)。感受冷覺的可能是真皮內的克勞瑟氏終球;感受熱覺的可能是皮下的魯菲尼氏小體。肌肉中的肌梭、肌腱中的腱梭、關節中的關節小體可感受肌肉的張力情況和關節的角度等。嗅細胞為雙極神經元,位於鼻腔最上端的嗅上皮,向外周伸出細棒狀的嗅樹突,末端有許多嗅毛,用於感受嗅覺。感受味覺的神經(面神經及舌咽神經)末梢包在味蕾中味覺細胞的周圍。眼視網膜內,雙極細胞的樹突連接視細胞,軸突則連接節細胞以傳導感光細胞的神經沖動。前庭神經的末梢與內耳橢圓囊斑、球囊斑膜及半規管壺腹上皮的毛細胞形成突觸,感受位置覺。蝸神經末梢與蝸管科爾蒂氏器的內、外毛細胞形成突觸,感受聽覺。

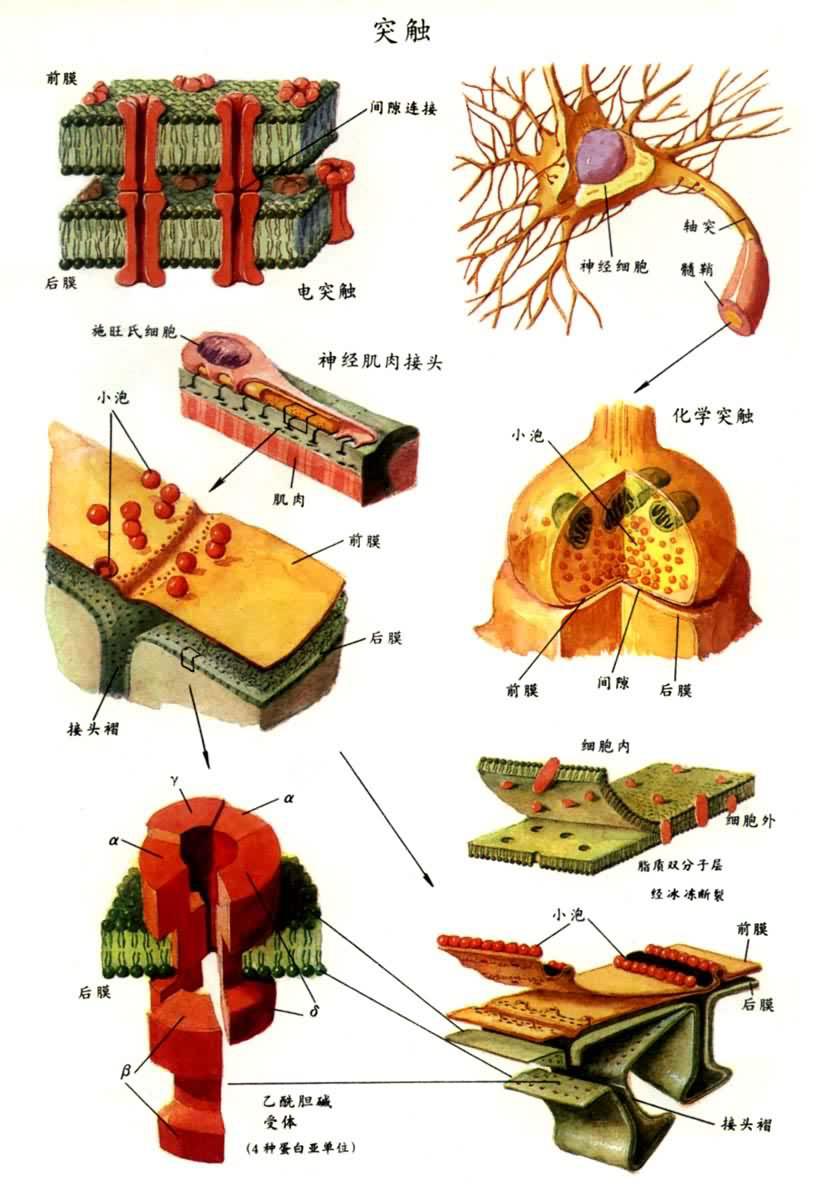

②運動神經末梢。即傳出神經纖維末端,與骨骼肌、平滑肌或腺體共同形成效應器。包括神經肌肉接點及植物性節後纖維末梢,神經肌肉接點又稱運動終板,由運動神經軸突末梢膨大部的神經膜和凹成小槽的肌纖維細胞膜(終膜)組成。軸突末梢釋放乙酰膽酰 (Ach)進入其間的間隙,作用於肌膜的乙酰膽堿受體,使產生終板電位。乙酰膽堿隨即為膽堿脂酶破壞。有機磷能抑制膽堿脂酶,中毒時可致肌肉痙攣。重癥肌無力時體內產生抗乙酰膽堿受體的抗體,致神經肌肉傳遞障礙。交感神經節後纖維末梢多數釋放去甲腎上腺素,少數釋放乙酰膽堿;副交感神經節後纖維末梢則釋放乙酰膽堿。

突觸 突觸一詞常指神經元之間的功能性接觸位點,信息經此傳遞。多為軸突末梢與另一神經元的樹突或胞體構成(軸—樹突觸或軸—體突觸),也有軸—軸突觸、樹—樹突觸及體—體突觸等。一個神經元可與一至多個神經元形成突觸。突觸包括突觸前膜(突觸前神經元軸突末梢增厚呈扣結狀的細胞膜)、突觸後膜(突出後神經元胞體或樹突等的增厚的細胞膜)及突觸間隙(介於前二者之間的空隙)。突觸前神經元軸突末端含大量線粒體及突觸小泡。小泡含神經遞質──乙酰膽堿、去甲腎上腺素、多巴胺、5-羥色胺及一些氨基酸、嘌呤類,以及阿片肽、神經肽等。神經沖動傳至軸突末端時,小泡內的神經遞質釋放入突觸間隙,彌散至突觸後膜,與其上的受體結合,使突觸後神經元產生電位變化,產生去極化(興奮)或超極化(抑制)。這種以化學物質傳遞沖動的突觸,稱化學突觸,其傳遞是單方向的,常需胞質中的第二信使參與。少數突觸借連接的離子通道可直接傳遞電變化,這稱為電突觸,其傳導是雙向的。

神經膠質 神經系統中數量最多的一類細胞。其數量為神經元的幾倍,主要分佈於中樞神經系統,如星形細胞、少突膠質細胞、室管膜細胞、小膠質細胞,以及周圍神經纖維的施萬氏細胞。膠質細胞胞體較小,胞漿中無神經纖維及尼氏體,其突起無樹突、軸突之分。膠質細胞不能傳導神經沖動,其功能為支持、絕緣、營養和調節。其突起構成稠密的網狀支架,包圍神經細胞,形成髓鞘和神經膜;包裹神經組織中的血管。部分膠質細胞伸出“腳板”,圍繞腦的毛細血管。小膠質細胞受刺激時可迅速轉化為吞噬細胞,起保衛、修復作用。

神經系統的個體發生 神經系統來源於胚胎背側外胚層的神經板。神經板中間下凹成神經溝,兩嵴在中線融合形成神經管,神經管頭端出現三個膨大(前腦、中腦、菱腦)。後來前腦又分為端腦及間腦,分別發育為大腦及丘腦和下丘腦等。中腦即發育為四疊體、大腦腳。菱腦又分為後腦(發育為腦橋、小腦)及末腦(發育為延髓)。脊髓在神經最後端,保持原來的管狀。

中樞神經系統 分腦及脊髓兩部分。是神經元胞體集中的部位。

脊髓 中樞神經低級部分,軀幹和四肢的初級反射中樞,起源於神經管後端,結構上仍保持節段性:頸髓8節,胸髓12節,腰髓5節,骶髓5節,尾髓1節,每節發出一對脊神經。脊髓活動受腦控制。

①外形。脊髓呈前後略扁的圓柱形,位於椎管內,與脊柱的彎曲一致,上端於顱底連延髓,下端終於脊髓圓錐。胸部較細。頸部(第4頸椎至第2胸椎)和腰部(第10胸椎以下,12胸椎處為最粗)較粗,分別稱為頸、腰膨大,該處白質及灰質均增多,這與四肢的神經發達有關。胚胎早期,脊髓幾與脊椎等長,以後脊柱生長速度快於脊髓,且脊髓上端固定,結果脊髓節段的位置相對升高。初生兒童脊髓下端可達第3腰椎上緣,成人則多在第一腰椎下緣。脊髓末端變成細索狀的終絲,降入骶管,止於第2尾椎體背面。脊髓表面有若幹平行的縱溝,前後外側溝為脊神經前、後根出入處。前後根在椎間孔處合為脊神經脊神經於胚胎期呈直角與脊髓相連,隨著脊髓的升高,腰、骶、尾部脊神經根幾乎垂直下行,在脊髓圓錐下方集聚成束,稱馬尾。此處已無脊髓,故腰椎穿刺常在第3~4腰椎間進行。脊髓中央為中央管,上通第四腦室,貫穿脊髓全長,內含腦脊液。

②內部結構。脊髓橫斷面上可見灰質呈蝴蝶或 H形(圖5)。前端擴大部分稱前角,含運動神經元,是運動通路的下運動單元。其軸突出前外側溝,組成脊神經前根。前角運動細胞受損(如脊髓灰質炎)時,所支配的肌肉出現馳緩性癱瘓並萎縮。後端狹長的部分稱後角,有痛、溫、觸覺第二級神經元細胞體。後角細胞有許多群,有的是聯合神經元,如縱貫脊髓全長的膠狀質內神經元。有的是第二級感覺神經元,如後角固有核傳導痛、溫、觸覺,是脊髓丘腦束的起始核;背核傳導本體感覺,軸索形成小腦後束。胸部至上腰部前後角間有側角,交感神經節前神經元細胞體即在此,發出的軸突(含髓鞘的節前纖維)經前根出脊髓,由脊神經的白交通支入椎旁節。第2~4骶髓前後角之間的骶中間外側核是散在副交感神經節前神經元細胞體,節前纖維隨骶神經出骶前孔,後成盆神經。白質圍繞灰質周圍,由上升或下降的有髓纖維組成。前正中裂與前外側溝之間的白質為前索;前、後外側溝之間為側索;後外側溝與後正中溝之間為後索。緊靠灰質的白質稱固有束,多由灰質內神經元發出的軸突組成,升降幾個節段後又回到灰質,與該處的神經元構成突觸。固有束聯系脊髓各節段。後索的白質纖維多為上升纖維,在胸上部以上又分為內側的薄束和外側的楔束,傳導本體感覺。側索的上升纖維束有脊髓小腦前、後束(傳導肌、腱、關節的本體感覺),脊髓丘腦側束(傳導痛、溫覺),脊髓頂蓋束(防禦性視、聽反射傳導入路),脊髓網狀束(起自後角細胞上行至網狀結構);下降纖維有皮質脊髓側束(錐體系),紅核脊髓束,頂蓋脊髓束(參與完成視、聽防禦反射)。前索內主要為下降纖維,如皮質脊髓前束、前庭脊髓束(調節肌緊張,維持體位和平衡);上升纖維有脊髓丘腦前束。網狀脊髓束可調節肌緊張,位於側索及前索深部。

③功能。頭面部的深、淺感覺及大部分內臟感覺通過脊髓傳入腦部。腦支配軀幹、四肢肌肉及部分內臟運動功能的傳導束也要通過脊髓。脊髓還能完成許多反射動作。肌肉拉長時肌肉感受器受刺激,神經沖動傳入脊髓,前角細胞發出沖動,引起肌肉收縮,此即牽張反射;肌緊張即是一種牽張反射,膝反射、跟腱反射、肱二頭肌反射等深反射也是牽張反射,其反射弧隻包括二個神經元。但多數反射弧還包括一至多個中間神經元。刺激四肢遠端皮膚,可致肢體屈肌收縮(屈肌反射),這屬脊髓反射,有防禦意義。排尿、排糞的反射中樞在腰髓和骶髓。脊髓頸8~胸1節段的灰質側角有交感節前神經元,其節後纖維從頸上神經節發出,控制瞳孔大小。

腦 由神經管上端膨大而成,是中樞神經系統最復雜的部分。成人腦重1200~1500g。位於顱腔內。2歲囟門閉合後顱骨即無伸展性,顱內容物增加(腦積水、腦腫瘤、腦出血等)時顱內壓力即增加。腦可分為端腦、間腦、中腦、橋腦(包括小腦)、延腦五個部分。中腦、橋腦中的腦橋部分和延腦合稱腦幹。

①腦幹。延腦在枕骨大孔處與脊髓相連,上接腦橋,腦橋又與中腦相接。延髓腹側正中線上前正中裂兩側的隆起稱為錐體,內含錐體束纖維。在腦幹背面,延髓、腦橋與小腦之間為第四腦室,上通中腦導水管,下連脊髓中央管。第四腦室室頂後部有上皮性室管膜,軟腦膜及血管被覆在管室膜上形成脈絡組織,脈絡組織突入第四腦室成為脈絡叢,可分泌腦脊液。中腦腹側有大腦腳,由下行纖維構成。背側有四疊體(頂蓋),由兩對圓丘組成。上丘是視覺反射中樞,伸出四疊體上臂,連丘腦後部的外側膝狀體和視束,由從視束到上丘和頂蓋前區的纖維組成。上丘發出纖維(頂蓋脊髓束),參與視覺防禦反射。下丘是聽覺反射中樞,伸出四疊體下臂連接丘腦後部的內側膝狀體,內有來自蝸神經核的外側丘系的纖維。下丘又發出纖維參與頂蓋延髓束及頂蓋脊髓束,完成聽覺反射。腦幹內部的功能相同的神經元集合成團或柱狀(神經核),分散於白質中。神經核有三類:顱神經核,網狀結構核團和其他神經核團(薄束核、楔束核、紅核、黑質等)。第Ⅲ~Ⅻ對顱神經即起自腦幹。顱神經核分運動核及感覺核。支配骨骼肌的軀體運動核有動眼、滑車、外展、舌下、副神經核,三叉神經運動核,面神經核,疑核。支配內臟平滑肌、心肌、腺體的運動核(副交感核)包括動眼神經的埃丁格—韋斯特法爾二氏核、上涎核(腦橋)、下涎核(延髓)、迷走神經背核。內臟感覺核有孤束核;軀體性感覺核有三叉神經主核、脊束核、前庭神經核及蝸神經核。

網狀結構在腦幹中央,白質、灰質交織成網狀。在種系發生上較古老,其中核團很多。神經元分佈分散,軸突長,側枝多,可與許多細胞形成突觸,刺激一處可引起廣泛興奮。網狀結構可將各種感覺沖動經丘腦彌散投射大腦皮質,這稱為上升性非特異性激活系統,有的學者認為它的功能是保持大腦皮質的清醒狀態。延髓網狀組織中有心血管運動中樞及呼吸中樞、嘔吐中樞等,這些中樞受影響可危及生命。

薄束核及楔束核在延髓,薄束、楔束止於此。為軀體、四肢深部感覺的二級神經元,發出纖維交叉到對側為內側丘系,上行至丘腦。紅核在中腦,發出紅核脊髓束(至前角運動細胞)及中央被蓋束(止於下橄欖核)。黑質也在中腦,接受大腦額葉來的纖維,並發纖維到丘腦腹側核,與紋狀體間有纖維往返。黑質細胞合成多巴胺(DA),通過黑質—紋狀體纖維運送到與尾狀核、殼核神經元形成的突觸處。DA含量減少可致震顫麻痹癥狀。

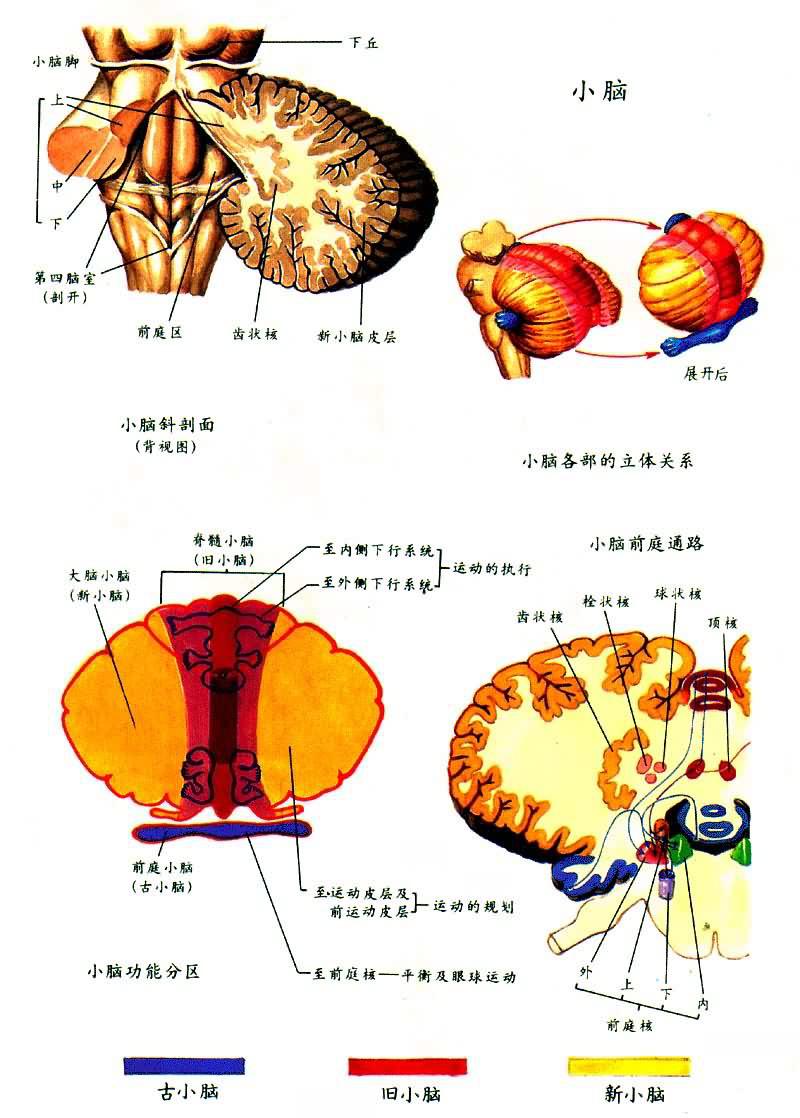

②小腦。位於顱後窩。起源於菱腦背側部。上面平坦,為大腦半球所遮蓋;下面中央部凹陷,容納延髓;中間部分縮窄,稱蚓部;兩側膨隆,稱小腦半球。小腦表面多平行的淺溝,溝間稱為葉。小腦表面覆以薄層灰質(小腦皮質);內部為白質,含灰質核團,稱中央核(包括頂核及齒狀核各一對)。小腦半球下面前內側靠近枕骨大孔處突出部分稱小腦扁桃體。顱內壓增高時,扁桃體可疝入枕骨大孔,產生小腦扁桃體疝,壓迫延髓。小腦通過三對臂與延髓、腦橋、中腦相連。按發生、功能和纖維聯系可將小腦分為三葉。線球小結葉又稱古小腦,功能是維持軀體的平衡。前葉屬舊小腦,與肌張力調節有關。後葉屬新小腦,通過腦橋核與大腦皮質聯系,參與調節大腦皮質起動的精巧的隨意運動。小腦損害可致共濟失調。

③間腦。亦起源於前腦泡,夾於兩側大腦半球之間,外壁與半球實質愈合,上面為胼胝體所遮蓋,僅於腦底可見其腹側面。可分為五個部分。

丘腦舊稱視丘,為兩塊巨大灰質團。內側面為第三腦室側壁,上面構成側腦室底,其他各面包埋於半球白質內。丘腦內有30多個核團。丘腦是通向大腦的中間站,可整合、分析、綜合來自軀體及內臟的感覺傳入沖動,也是邊緣系統的一部分。

丘腦上部於第三腦室頂部周圍,包括髓紋、韁、韁三角,後者連松果體。丘腦上部的功能與嗅覺有關。

丘腦後部於中腦前端,有兩對結節狀隆起。內側膝狀體接受來自四疊體下臂的聽覺纖維,並發出聽放射纖維至顳橫回。外側膝狀體接受來自視束的纖維,並發出視放射纖維投射到枕葉內側視皮質。

下丘腦又稱丘腦下部,構成第三腦室下壁。從腦底可見視交叉(兩側視神經在此合成視交叉,又向後延續成視束)、灰結節(向下移行為漏鬥並連垂體)及乳頭體。下丘腦為植物神經皮質下中樞,前部為副交感神經中樞,後部為交感神經中樞。又與情緒活動有關。有體溫調節中樞、飲食中樞,參與血壓調節。是保持皮質覺醒活動的重要環節。生物鐘現象亦與下丘腦有關。下丘腦一些神經核為神經分泌細胞產生抗利尿激素,沿軸突(視上垂體束、室旁垂體束)移至垂體後葉及漏鬥柄部毛細血管。下丘腦分泌多種促激素調節垂體前葉的分泌。如下丘腦分泌促性腺激素釋放激素(GnRH),經垂體門脈系統入垂體,刺激前葉細胞,使之釋放卵泡刺激素及黃體生成素(間質細胞刺激素),從而形成下丘腦—垂體—睪丸(或卵巢)軸。月經和泌乳可受情緒影響,就是因為大腦皮質通過下丘腦影響垂體分泌所致。

丘腦底部在丘腦與中腦被蓋的交界處,紅核、黑質亦延伸至此。

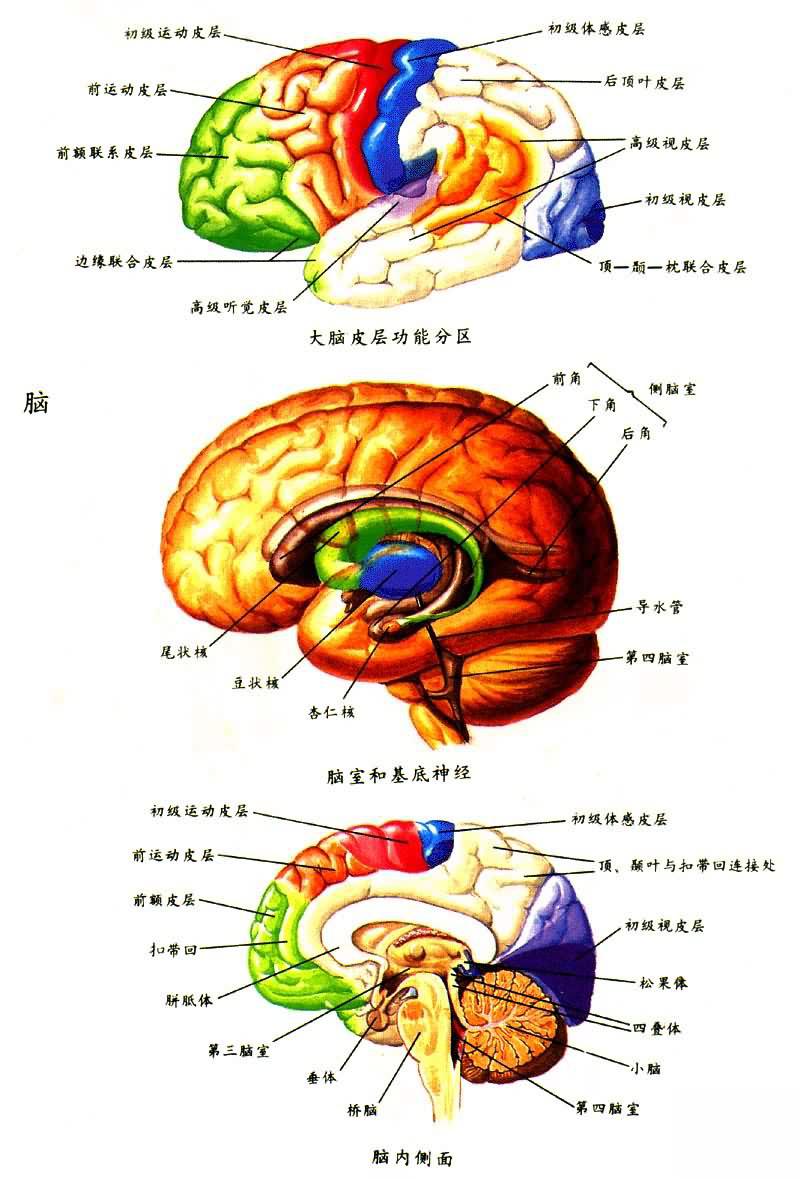

④大腦。由端腦發育而成。人的大腦高度發達,分為左右兩個半球。覆蓋著間腦和中腦。胚胎早期,大腦半球表面光滑。從5個月開始,發育慢的部分陷入深部,發育快的部分露在表面,因此出現溝、回。半球表面覆以一層灰質,稱大腦皮質,其深部為白質,中含一些灰質核團,稱基底神經節。大腦的溝、裂將半球表面分為四個葉和一個腦島。外表面較大的溝裂有大腦外側裂、中央溝縱裂、頂枕裂。外側裂以上中央溝以前為額葉,外側裂以下為顳葉,中央溝以後為頂葉,頂枕裂(不明顯)以後為枕葉。各葉又分為許多腦回。腦島又稱島葉,略呈三角形,於大腦外側裂深部,為額、頂、顳葉掩蓋。大腦半球內側面主要的溝裂有胼胝體溝、扣帶溝、距狀裂等。胼胝體回與扣帶溝間為扣帶回、環抱胼胝體,在其尾端折向前,稱海馬回,海馬回前端呈鉤狀,稱海馬回鉤。這幾部分總稱邊緣葉。在腦底可見額、顳、枕三葉的一部分及嗅束、嗅球(連嗅神經)、嗅三角(連海馬回前部及海馬回鉤)。

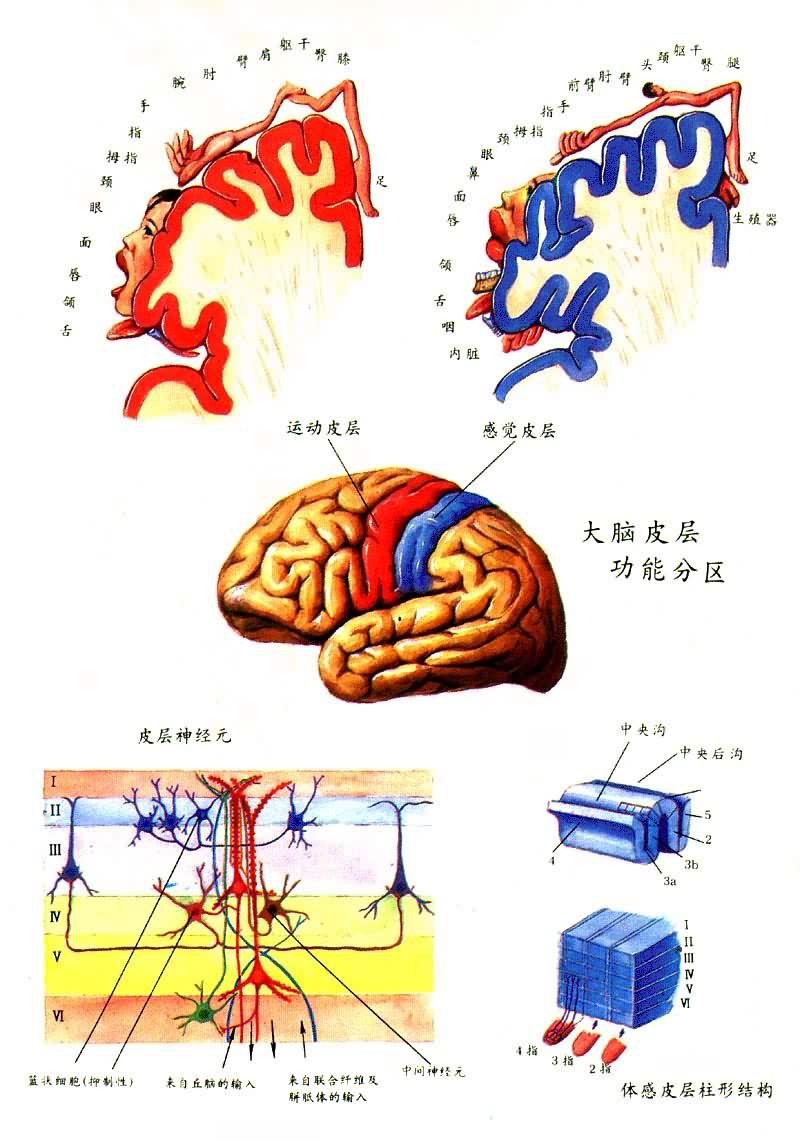

大腦皮質是腦的最重要部分,由神經元、神經纖維、神經膠質構成。含神經元約110億。神經元可分六層,最多的是錐體細胞,還有星形細胞及梭形細胞。大腦皮質的各部分在功能上有分工,此即功能定位。但這種分工是相對的,某部位損傷後,經過治療及功能鍛煉,其所管理的功能可由其他區域在一定程度上代償。不同區域損傷可引起不同的臨床表現。中央前回及旁中央小葉前部為運動中樞,發出下行纖維,交叉到對側,到達運動性顱神經核及脊髓前角運動細胞,管理身體對側的運動。中央前回最上部及旁中央小葉前半與下肢運動有關,中央前回中部與軀幹、上肢運動有關,下部則與頭面運動有關。身體各部在運動皮質的投影恰如倒置的人形。某側運動中樞的損傷可致對側運動障礙。又如額下回後1/3 為運動性言語中樞,損傷後可致佈羅卡氏失語(見失語)。感覺中樞在中央後回及旁中央小葉後半,支配對側身體的感覺。身體各部在感覺皮質的投影亦如倒置的人形。視覺中樞在距狀裂兩側的楔回及舌回。聽覺中樞在顳橫回。平衡覺中樞在中央後回下端及顳上回。

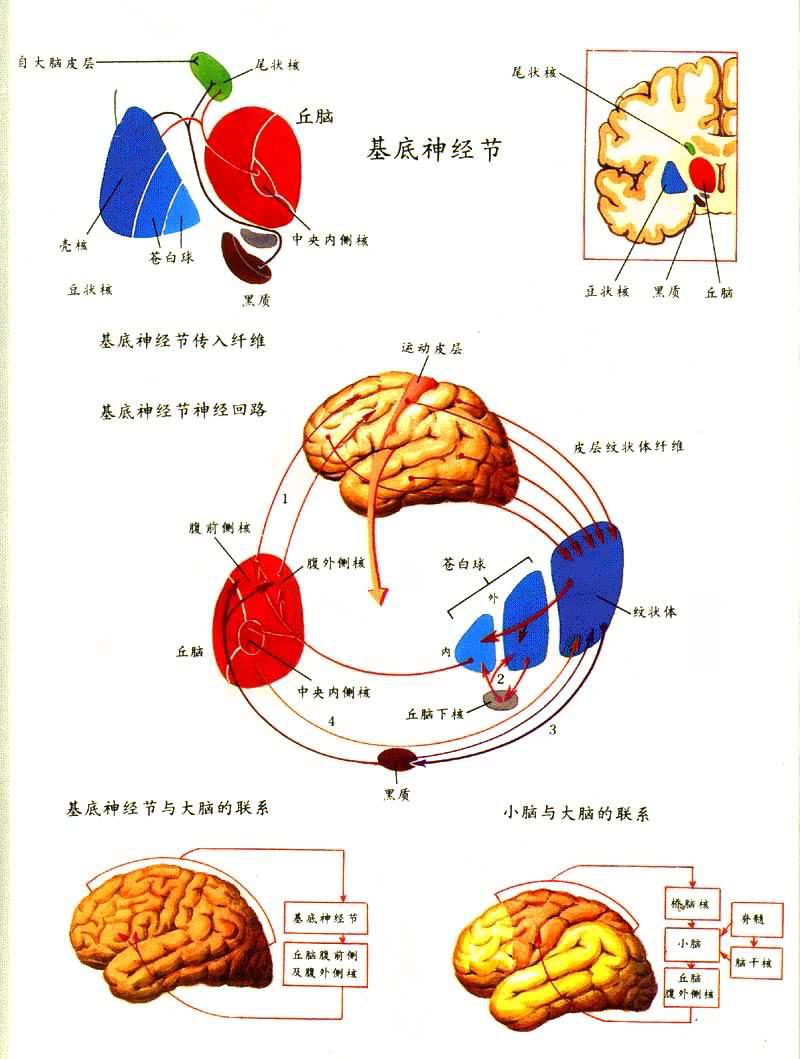

大腦半球基底壁內的灰質團塊靠近腦底,包括紋狀體、屏狀核、杏仁核,屬錐體外系,參與調節肌張力,維持和調整身體姿勢等(見錐體外系疾病)。

大腦白質由聯系各神經元胞體的神經纖維組成。可分為三個系統。一為連合系,包括胼胝體(在半球間裂底部,用以連合左右半球新皮質、)前連合(連接兩側顳葉)、穹窿(嗅腦的連接纖維束)。二為固有連合系,聯系同側半球內各葉。三為投射系,是聯系大腦皮質與腦其他部位及脊髓的上、下行纖維。內囊是皮質與皮質下組織的主要通路,是白質中最重要的結構,位於丘腦、尾狀核與豆狀核之間。在半球水平切面上內囊可分三個部分。尾狀核與豆狀核之間為額部,有大腦額葉至腦橋核的額橋束及丘腦到額葉的纖維通過。豆狀核與丘腦之間為枕部,最長,可分三段,前段為皮質脊髓束(從中央前回上大部至脊髓的運動纖維),中段為丘腦皮質束(將全身淺感覺傳遞至中央後回,將深部感覺傳至中央前、後回),後段有枕顳橋束(從頂、枕、顳葉至腦橋核)和聽輻射(從內側膝狀體至顳橫回,傳導聽覺)、視輻射(從外側膝狀體至距狀裂,傳導視覺)。額部、枕部間為膝部,有皮質腦幹束(由中央前回下部至腦神經運動核)。皮質紅核束、皮質黑質束、皮質網狀束等錐體外系纖維亦由內囊通過。腦出血(如豆紋動脈有分支自豆狀核外面至內囊,常出血,稱出血動脈)可損傷不同的傳導束,引起偏癱、一側感覺障礙、偏盲以及肌張力增高、腱反射亢進、病理反射陽性等。邊緣葉指扣帶回、海馬回、海馬鉤等連接成穹窿形的腦回,位於大腦與間腦交接處,故名。與附近的皮質及皮質下結構合稱邊緣系統,與嗅覺有關,又參與一系列情緒活動、軀體活動、內臟活動。

腦和脊髓被膜 腦及脊髓表面覆有三層被膜,從外向內為硬腦(脊)膜、蛛網膜、軟腦(脊)膜,功能為保護、支持,營養。

①硬膜。由縱行的膠原纖維構成,厚而堅韌。硬脊膜包被脊髓及脊神經根。硬脊膜與椎管內面骨膜間有狹窄的硬膜外腔,硬膜外麻醉時將麻醉藥註入其中。硬腦膜緊貼顱骨內面,與骨膜融合為一。在顱底與顱骨緊密粘連,顱底骨折時易將硬腦膜與蛛網膜撕裂,致腦脊液外流。顱頂部的硬腦膜與顱骨易分離,顱骨骨折時可損傷位於硬膜上的腦膜中動脈引起硬膜外血腫。硬腦膜在一定部位形成褶裂,伸入腦的裂隙,如大腦鐮(伸入大腦半球間裂)、小腦幕(大腦枕葉與小腦間)、小腦鐮(小腦兩半球間的溝內)。一些部位的硬腦膜兩層分開,中有靜脈血流通,稱硬腦膜靜脈竇(見循環系統)。

②蛛網膜。由纖細的膠原纖維構成,疏松網狀,薄而半透明。與外側的硬膜與內側的軟膜之間有結締組織小梁相連。蛛網膜與軟膜之間為蛛網膜下腔,中有腦脊液。某些地方的蛛網膜下腔跨過腦表面的溝裂,此處較寬大,稱為池,如側裂池,交叉池、腳間池及小腦與延髓間的小腦延髓池。脊髓末端與第二骶椎間的蛛網膜下腔稱為終池,內部無脊髓,隻有馬尾,故常在此作腰椎穿刺取腦脊液或註射藥物行鞘內註射。在顱內靜脈竇附近(尤其是上矢狀竇兩側)腦蛛網膜形成許多絨毛狀突起(蛛網膜顆粒)突入上矢狀竇,腦脊液經顆粒返流入靜脈竇。

③軟腦(脊)膜。薄而富含血管,緊貼腦和脊髓表面,並深入溝裂。脊髓兩側前、後根之間的軟脊膜形成齒狀韌帶,附著於硬脊膜上,起固定脊髓的作用。軟腦膜在腦室壁的某些部位突入腦室,其中血管蟠結成叢,表面覆以室管膜上皮,這樣的結構稱為脈絡叢,室管膜上皮細胞可分泌腦脊液。

腦室 大腦及腦幹內的腔隙。左右大腦半球白質內各有一個側腦室。胚胎時側腦室寬闊,後因半球壁加厚而變為狹窄的裂隙。可分為中央部(位於頂葉)、前角(額葉)、下角(顳葉)、後角(枕葉)。中央部及下角有脈絡叢,腦脊液主要由此產生。側腦室通過室間孔(門羅氏孔)與第三腦室相連,從前常通過腰椎穿刺將空氣註入腦室行氣腦造影或直接將空氣、碘油、有機碘溶液註入側腦室進行腦室造影。

第三腦室在間腦、兩側丘腦和丘腦下部之間,為狹窄的腔隙。兩側以室間孔通側腦室,後方通中腦導水管。頂部有第三腦室脈絡叢,與側腦室脈絡叢相連。

第四腦室在延髓及腦橋的背面與小腦之間,前方通中腦導水管,與第三腦室相連,後方通脊髓中央管,並通過正中孔及兩個外側孔與小腦蛛網膜下腔相通。

腦脊液 由脈絡叢產生的無色透明液體,充滿腦室系統和蛛網膜下腔。腦脊液不斷產生,不斷循環,其功能為保護神經組織和運輸代謝物質(見腦脊液)。

腦屏障 神經元需要穩定的離子環境才能發揮正常功能,例如神經組織中的細胞外液的鉀離子濃度一定要穩定在一個很狹的范圍內,這是靠腦屏障來保證的。供應神經組織的毛細血管的內皮是主要的血腦屏障。這裡的內皮細胞間存在緊密聯結,物質出入必須通過內皮細胞因而受到控制。神經組織的細胞外液與腦脊液可自由交換溶質,室管膜不構成屏障。但腦脊液同血液間卻存在另一屏障,脈絡叢的立方上皮,也稱血脈絡叢屏障。這裡的血中溶質必須透過毛細血管內皮和脈絡叢上皮才能進入腦脊液,但這裡的內皮細胞可自由通透,因而屏障主要存在於脈絡叢上皮。這些屏障平時妨礙許多藥物進入神經組織,但在腦膜發生炎癥時,通透性增加,反而有利抗炎藥物的滲入。

中樞神經系統的血液供應 中樞神經系統(尤其是腦)的血液供應豐富,左心室搏出的血量中15~17%通過腦組織,腦的耗氧量占全身耗氧量的20~50%。腦的血液來自頸內動脈及椎動脈。腦的靜脈分淺、深二系,淺靜脈收集皮質及其下方白質的靜脈血,直接註入附近靜脈竇;深靜脈收集大腦深部白質、基底神經節、間腦後部的靜脈血,合成大腦大靜脈匯入直竇,靜脈竇的血液最後導入頸內靜脈。脊髓的動脈來自椎動脈及節段性動脈,靜脈血多註入硬脊膜外腔的靜脈叢(見循環系統)。

周圍神經系統 腦和脊髓以外的神經系統部分,由效應神經元的軸突及感覺神經元的周圍突組成。又分脊神經及顱神經兩類。周圍神經含四類神經纖維:軀體傳入纖維(分佈於皮膚肌肉的感受器,傳導皮膚一般外感受器的沖動及肌肉的本體感受沖動,以及特殊外感受器──視器、位聽器的沖動);內臟傳入纖維(傳導來自心血管及臟器內感受器的沖動和特殊內臟感受──嗅味覺的沖動)、軀體傳出纖維(支配骨骼肌)以及內臟傳出纖維(又分支配臟器及心血管平滑肌、心肌、腺體的一般內臟傳出纖維及支配腮弓肌節衍生的骨骼肌的特殊內臟傳出纖維)。在胚胎發生上,周圍神經呈節段性。脊神經中,胸神經前支節段性仍十分明顯,其餘脊神經前支則交織成叢,然後分支,從外形上看不出節段性。第Ⅲ~Ⅻ對顱神經有些特征仍似脊神經。中樞神經系統運動神經元的軸突離開中樞神經系統,構成周圍神經的運動纖維。中樞神經系統附近神經節內有假單極神經元,其周圍突成感覺神經,分佈於皮膚、粘膜、肌肉、內臟等處;其中樞突進入腦(顱神經感覺根)或脊髓(脊神經後根)。感覺神經纖維與運動神經纖維在脊神經內混合存在,故脊神經均為混合神經,顱神經則有感覺、運動、混合神經等區別。

脊神經 31對:頸神經8對,胸神經12對,腰神經5對,骶神經5對,尾神經1對。以前根(運動根)和後根(感覺根)出入脊髓前、後外側溝(圖15)。後根有橢圓形膨大──脊神經節,內有假單極神經元,為第一級感覺神經元。前、後根在椎間孔處匯合成脊神經,再穿出椎間孔,因脊髓上端較為固定,而脊髓的發育較椎管慢,故頸神經行程短,近於水平,以下的脊神經漸漸斜行,腰骶神經近乎垂直成為馬尾。脊神經出椎間孔後分為前支、後支。在椎管內,脊神經靠近椎間盤、椎體及椎間關節、黃韌帶,脊柱的病變可累及脊神經。後支小,又分內、外側支,分佈於項、背、腰骶部肌肉、皮膚。前支粗大,分佈於軀幹、四肢前外側和四肢的肌肉、皮膚,第Ⅱ~Ⅻ胸神經前支仍保持節段性(肋間神經),其他脊神經前支上下吻合成叢,又復分支。前支又分出脊膜支(回到硬脊膜)。第Ⅰ~Ⅻ,對胸神經和第Ⅰ~Ⅲ對腰神經前支有白交通支,含脊髓灰質側角細胞發出的有髓鞘節前纖維,走向交感幹上的椎旁節。灰交通支連接椎旁節與全部脊神經前支,內含椎旁節細胞發出的節後交感纖維,無髓鞘。較大的脊神經常分為關節支、肌支及皮支。大神經幹多與相應的血管幹並行,也與動、靜脈一樣,常走行於關節屈側或隱蔽處,與動脈、靜脈一同由臟器的門進入臟器。

顱神經 或稱腦神經。12對,按出入腦部位置的前後次序排列。第Ⅰ~Ⅱ對是特殊感覺(嗅、視)神經,最後兩對由脊神經轉化而來。除第Ⅰ~Ⅱ對顱神經外,其他各對的某些特征與脊神經相似,但又與脊神經不同,其腹側根與背側根仍分離,如第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ對顱神經可認為是變形的腹側根(運動根)。三叉神經為屬於第二肌節的背側根,腹側根即滑車神經:(脊髓)副神經原為迷走神經的一部分,後其核移到頸髓。舌下神經實由脊神經合成,後其核移至延髓。顱神經含七種纖維成分:一般軀幹傳入纖維(將頭面部皮膚肌肉感受器的一般軀體感覺沖動傳入)、特殊軀體感覺傳入纖維(將視器、位聽器的沖動傳入腦內神經核團)、一般內臟傳入纖維(將頭頸胸腹臟器的感覺沖動傳入腦內核團)、特殊內臟傳入纖維(分佈於味蕾、嗅器)、軀幹傳出纖維(支配頭、頸肌節衍生的骨骼肌,如眼肌、舌肌)、一般內臟傳出纖維(支配平滑肌、心肌、腺體)、特殊內臟傳出纖維(支配來自腮弓的骨骼肌,如咀嚼肌、表情肌、咽喉肌等)。接受顱神經傳入纖維的核團稱終核,顱神經傳出纖維起始處的核團稱始核。各對顱神經所含纖維種類不同。有的隻含感覺纖維,為感覺神經,如嗅神經、視神經,位聽神經。有的隻含運動纖維,如動眼、滑車、展、副及舌下神經。有的是混合神經,如三叉神經、面、舌、咽和迷走神經。有些顱神經上連有顱神經節(感覺神經節),與脊神經節相當,為感覺神經元胞體聚集而成,如半月神經節、膝神經節等。顱神經的一般內臟傳出纖維是副交感神經節前纖維,要到副交感神經節內換神經元,由節後神經元發出纖維分佈到所支配的器官。

傳導通路 將感受器接受刺激後發出的神經沖動傳入腦部或將腦部神經沖動傳到外周效應器的神經通路。可分為感覺傳導通路(由感受器經周圍神經、脊髓、腦幹、間腦、到大腦皮質)和運動傳導通路(從大腦皮質經間腦、腦幹、脊髓、周圍神經至效應器)。神經纖維在傳導行程中多要進行一次交叉,交叉的高度不同。

感覺通路 計算到大腦的初級感覺中樞,感覺通路由三級神經元組成,第三級神經元的中樞突再投射到大腦皮質(見感覺障礙)。一側大腦半球接受兩側的視、聽沖動。

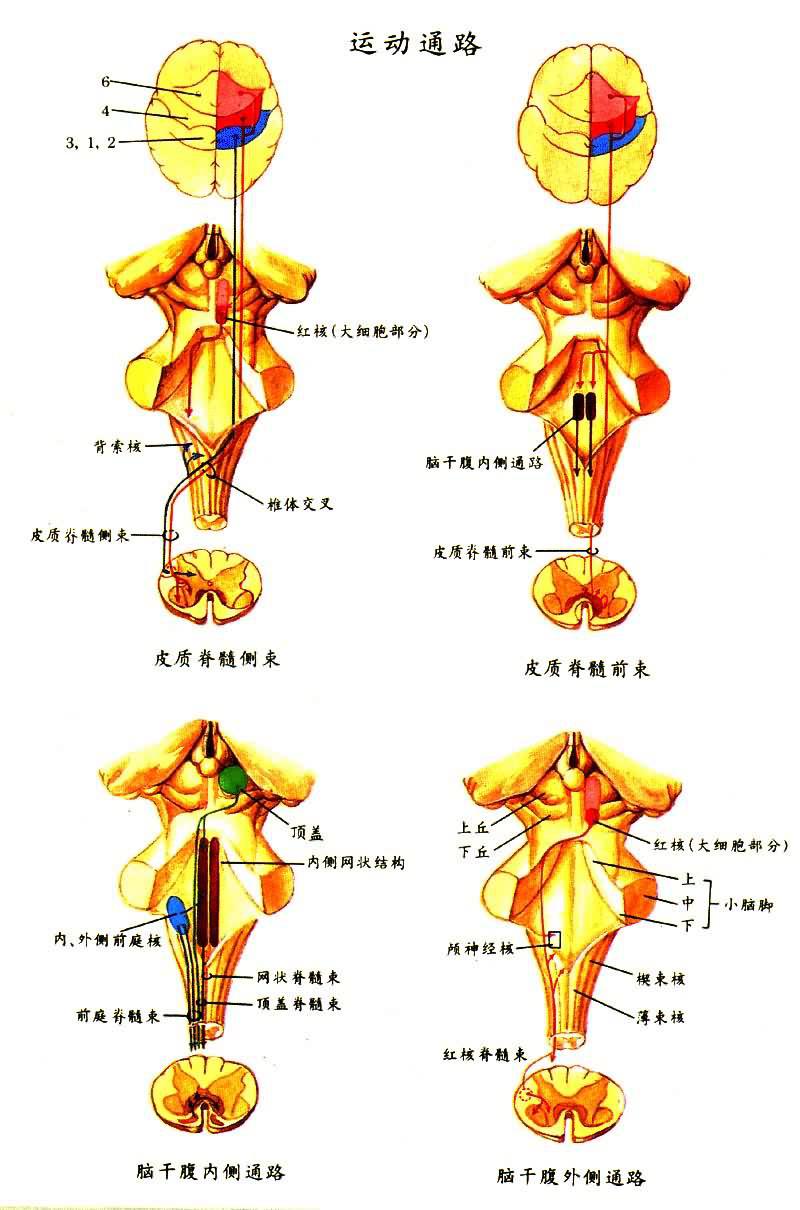

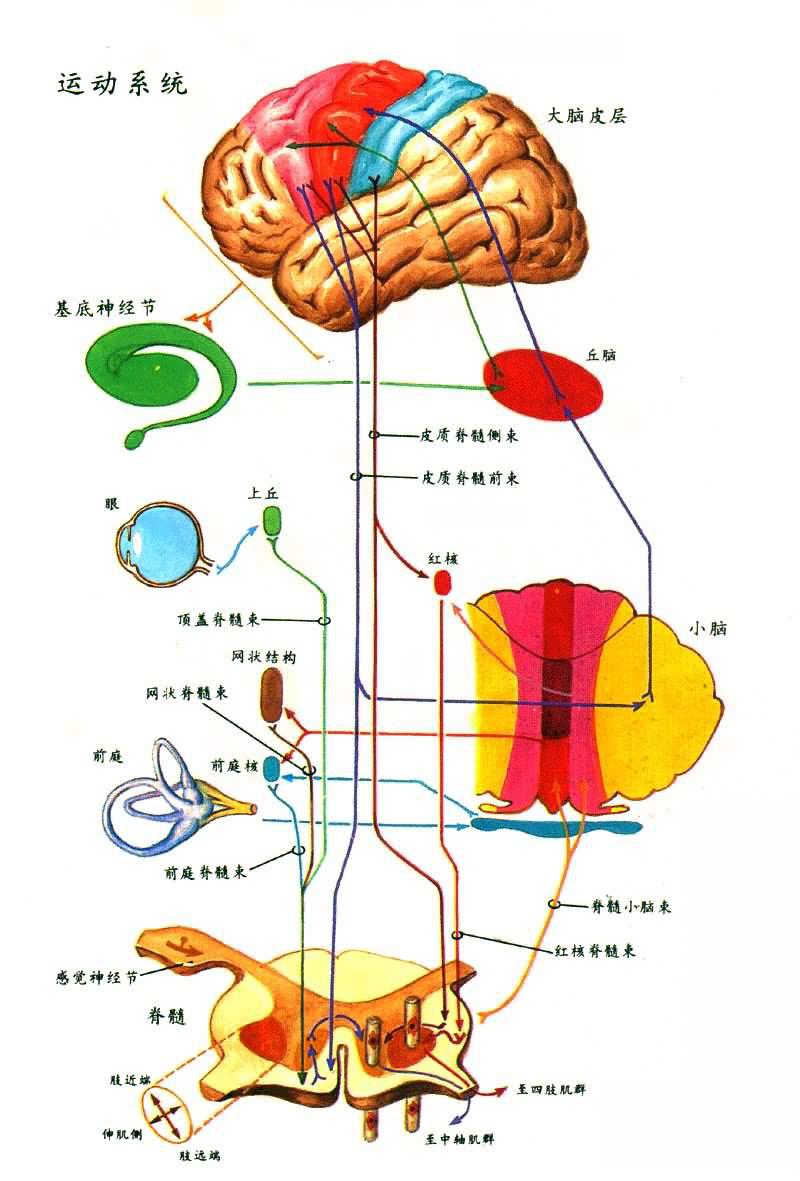

運動通路 管理骨骼肌運動。行程中要進行一次交叉,故一側大腦半球管理對側的肢體運動。運動傳導路又分錐體系及錐體外系。

①錐體系。因大部分纖維要從延髓錐體通過,故名。主要管理骨骼肌的隨意運動。中央前回、旁中央小葉皮質中大錐體細胞(貝茨氏細胞)的軸突組成下行纖維束,終於顱神經運動核及脊髓前角細胞。錐體系傳導路一般有兩級神經元,大錐體細胞等皮質神經元為上運動神經元,顱神經運動核及脊髓前角運動細胞為下神經元。從錐體細胞到顱神經運動核的軸突為皮質延髓束,經內囊膝部下行,沿途發出纖維支配同側及對側的顱神經(第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ對顱神經)運動核,支配眼外肌、咀嚼肌、腭肌、咽肌、喉肌、表情肌、舌肌。面神經核下半及舌下神經核隻接受對側皮質延髓束支配。皮質脊髓束起自大錐體細胞,經內囊枕部前2/3下行,在延髓錐體大部分纖維交叉至對側的脊髓側索(皮質脊髓側束),止於前角細胞。小部分纖維成皮質脊髓前束,下行途中陸續交叉到對側。部分纖維始終不交叉而止於同側支配軀幹肌的前角運動細胞,故軀幹肌受雙側大腦皮質支。

錐體外系 錐體系以外的軀體運動傳導路。在種系發生上起源較早。不是一個獨立的結構系統,而涉及腦內許多結構,是一個功能單位。包括中央前回以外的大腦皮質、丘腦、苞白球、紋狀體(尾狀核和殼核)、紅核、黑質,丘腦底核等。錐體外系的功能是調節肌張力,協調肌肉活動,維持和調整體態姿勢(見錐體外系疾病)。

植物神經系統 支配內臟、血管、腺體的神經系統部分,在維持人體的隨意和不隨意活動中起重要作用。詳見植物神經系統疾病。

腦和內臟神經系統

腦和內臟神經系統

神經元

神經元

突觸

突觸

大腦皮層功能分區

大腦皮層功能分區

淺感覺

淺感覺

肌梭系統

肌梭系統

嗅覺和味覺

嗅覺和味覺

腦

腦

小腦

小腦

基底神經節

基底神經節

運動通路

運動通路

運動系統

運動系統

參考書目

E.R.Kandel,J. H. Schwarts (eds), Principles of Neural Science ,Edward Arnold,London,1981.