頸部脊椎後縱韌帶發生骨化的現象,並不一定都有臨床癥狀。在東亞各國比較多見。日本學者首先報導後縱韌帶骨化所致的頸脊髓病(曾稱為日本人病)。

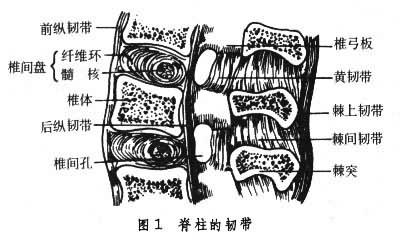

後縱韌帶位於椎體後面,起自第二頸椎(樞椎),向下到骶管,堅韌細長。其功能為限制脊柱過分前屈(圖1)。後縱韌帶骨化多見於頸椎。常與特發性彌散性骨肥厚癥、強直性脊柱炎和頸椎病同時出現。病因不明。有創傷學說、炎癥學說和代謝學說,但均缺乏完整論據。其發病似與頸部慢性勞損有一定關係。

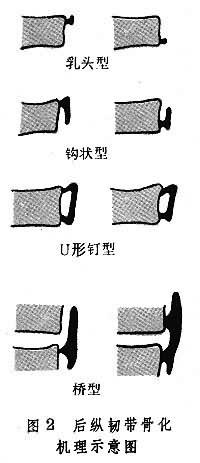

後縱韌帶從結構上分為深、淺兩層,深層與椎間盤的纖維環緊密結合,附著於椎體上下緣的鄰近部。韌帶骨化多在椎體上下緣鄰近部的深層開始,再延及淺層,呈乳頭狀;然後向上、下方延伸,而呈鉤狀;互相融合後,呈 U形釘狀,此時骨化的韌帶與椎體間仍保留有未骨化的深層結構,深層結構骨化後,則與椎體融合;與骨化韌帶相鄰的椎間盤多因變性失去張力而膨隆,使後縱韌帶受到額外應力而加速骨化,形成跨越椎間盤的骨橋(圖2)。骨化韌帶能與硬膜發生粘連,甚至該部硬膜亦骨化。

骨化韌帶增厚,突向椎管之內,則椎管矢狀徑變小,脊髓前動脈和脊髓受壓迫,產生脊髓損害癥狀。脊髓損害的程度與骨化韌帶在椎管內的占位程度和原來椎管的大小有關系。上頸段椎管的矢狀徑較大,占位率在40%時,可不出現脊髓受壓的痙攣步態,而下頸段椎管矢狀徑較小,同樣的占位率卻引起嚴重的行走困難。

頸椎後縱韌帶骨化在椎管內占位程度較低時,並無任何癥狀,隨著占位程度的增加就出現脊髓病癥狀,與頸椎病性脊髓病難以區別。癥狀的出現多在40歲以上的男性,最早出現的癥狀與頸椎病的脊髓病癥狀類似,如頸痛、頭痛、頭暈、肩臂痛、手無力感、軀幹的束帶感和行動不穩等。癥狀逐漸加重,發展到持物困難、行路困難,甚至臥床不起。多數病例的運動麻痺癥狀先在上肢出現,而後延及下肢。檢查可見上肢腱反射減退或亢進,霍夫曼氏征(快速彈撥食指、中指或無名指指甲,拇指末節及其他指第2、3指節屈曲)微陽性,下肢腱反射亢進、髕陣攣(用拇、食二指將髕骨用力推向足的方向,引起髕骨有節律的運動)和踝陣攣(用手托足底,足部突然背屈,足部出現有節律的顫動)陽性,巴賓斯基氏征(刺激足底時賛趾背屈)微陽性。

頸椎後縱韌帶骨化的診斷主要靠 X射線檢查。在頸椎側位 X射線照片上,椎體直後方可見有片狀或索條狀韌帶骨化致密影像,多見於頸1~5,單獨發生在下頸段者較少見。骨化陰影與椎體後緣之間常有空隙,但亦可緊密相連。骨化陰影可見於一個椎體的後方(孤立型);亦可見於多個椎體的後方,在椎間盤水平互不連接(間斷型);上頸段的骨化陰影多跨越椎間盤相互連在一起(連續型);亦可見下頸段的骨化陰影相互分離,而上頸段者連在一起(混合型)。頸椎側位斷層和電子計算機斷層掃描照片對觀察骨化韌帶影像更有幫助。

用頸椎側位 X射線片和CT射線片能觀察骨化韌帶在矢狀面上向椎管內突出的程度,骨化厚度與椎管矢狀徑的比率稱為骨化韌帶矢狀面椎管占位率(或矢狀面椎管狹窄率)。占位率小於30%時,一般脊髓壓迫癥狀不明顯;大於40%時,尤其是位於下頸段時,一般脊髓受壓癥狀即很明顯,有的需要及時解除壓迫。

頸椎後縱韌帶骨化無癥狀時,應註意防止頸部勞損,以免骨化加重。癥狀較輕,尚無病理反射或僅有輕微病理反射,骨化韌帶占位率小於30%,脊髓造影骨化部通過緩慢而無梗阻者,適於采用非手術療法。脊髓癥狀明顯,病理反射陽性,占位率大於40%,脊髓造影骨化部有明顯梗阻時,適於行頸椎後路廣泛椎板切除減壓術或椎板成形減壓術。對孤立型者可經頸前路手術,切除骨化韌帶,解除脊髓壓迫。如果脊髓造影發現梗阻在椎間盤水平,則適於進行頸椎前路椎間盤切除及椎體間植骨融合術。