脊柱的一部或大部偏離軀幹中軸線而凸向一側。原因有多種。脊柱外形改變,脊柱及某些內臟的功能亦受影響。

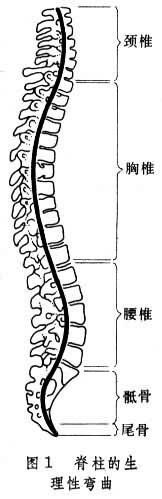

脊柱的正常曲度 胎兒及剛出生的嬰兒,脊柱隻有一個向後凸的曲度,4~5個月會抬頭時,頸段脊柱發生向前彎曲。站立或步行時,腰部脊柱前凸。椎體形狀無變化,隻是椎間盤發生變形,於是形成四個生理性曲度:頸曲、腰曲前凸,胸曲、盆曲向後凸,正常情況下,脊柱無向側方的彎曲(圖1)。病理情情況下可產生側凸,生理性曲度也受影響而隨之變化。

脊柱側凸的病因和分類 脊柱側凸的病因有多種,約80%病因不明,被稱為原發性。

① 姿勢性脊柱側凸多見於學齡前兒童,由姿勢不正所致。站立時,脊柱的一段常凸向左側,向前彎腰或平臥後,側凸自行消失。

② 原發性或特發性脊柱側凸屬結構性脊柱側凸,多於10歲左右出現,以後逐漸加重,6~7歲時開始發病,發展緩慢,容易矯正,10歲以後,椎體次級骨化中心加速發育,側凸畸形的發展也加快。

③ 神經性或麻痹性脊柱側凸。曾患脊髓灰質炎、多發性神經瘤病、脊髓空洞癥,大腦性癱瘓或腦脊膜膨出等患者,由於軀幹一側肌肉癱瘓,兩側肌力不平衡,致脊柱向患側或健側凸出。另外四肢癱瘓或上胸椎損傷所致截癱者久坐後,亦會發生脊柱側凸。

④ 先天性脊柱側凸。脊椎發育不全、半椎體畸形等可致脊柱側凸,其發病年齡較小。

⑤ 其他如先天性多發性關節攣縮。胸腔病變或不適宜的胸廓改形術、脊柱退變性疾患,亦可引起脊柱側凸。

脊柱側凸的病理改變和臨床表現 側凸多發生於胸段脊柱上部,以向右側凸為多。次為胸腰段側凸,多凸向左側(圖2)。開始時側凸完全由椎間隙左右寬窄不均所致,椎體結構無變化。平臥及向前彎腰時側凸可消失。久之,凹側椎體及椎間盤變窄,韌帶及肌肉攣縮,凸側椎體橫突及肋角部向後旋轉。當病人向前彎腰時,這一現象更為明顯,突出的肋骨形如“刀背”,凸側面的胸後壁隆起成駝背,胸前壁凹陷;凹側面則胸後壁凹陷,胸前壁凸出。此時,側凸在任何位置均不消失,脊柱的生理性曲度也改變,脊柱向凸側扭轉,胸段脊柱後凸及腰段脊柱前凸增加,脊柱的運動及緩沖震蕩的功能受影響,凹側負重大於凸側,發育亦受障礙。由於胸廓的變形,心臟可移位,肺活量下降,在活動或勞動時,出現氣促、心悸。在腰椎側凸較嚴重者,年齡增大後,可因繼發退行改變而產生腰痛。嚴重的脊柱側凸可使“腰部”消失,肋骨緣抵於骨盆緣上。

嚴重的脊柱側凸,特別是合並有嚴重脊柱後凸的病例,可以壓迫脊髓引起截癱。

脊柱側凸的檢查和診斷 對脊柱側凸病人,除一般體檢外,應註意做好三方面檢查:①神經系檢查,包括軀幹及四肢的感覺,運動及反射的檢查,以確定是否有神經系統與肌肉系統疾患,是否為麻痹性脊柱側凸。②心肺等內臟功能的檢查。③脊柱X射線檢查,應包括全部胸椎、腰椎與骨盆的正側位像,在牽引下的正位及向兩側彎曲的正位像,借以觀察主要曲度的可矯正程度。對於腰椎,必要時應照斜位片,以觀察有無半椎體畸形等。可從X射線照片上觀察,原發曲度及有無代償。

原發性脊柱側凸的曲線顯像的特點是:最長或角度最大的彎曲是原發曲線,亦稱主彎;向側方彎曲活動最小和不易矯正的彎曲是原發曲線。若從枕骨正中向下的垂直線不能通過臀部的皺襞,則這類側凸為無代償性。一般情況下,側凸原發曲度的上方及下方脊柱都代償地向相反方向彎曲,此時,起自枕骨正中的垂直線通過臀部皺襞。因此全脊柱有三個彎曲,中部最長的彎曲是原發曲度,其上方及下方的彎曲是代償曲度。若有四個彎曲,則為雙原發彎曲,中部兩個彎曲為原發曲度,上下兩端的彎曲為代償曲度。

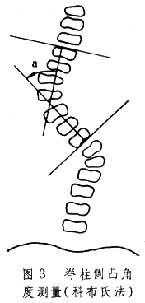

原發彎曲的測量常用科佈氏法(圖3),主彎的上位和下位椎體水平面都是向凹側傾斜的,與主彎上下端相鄰接的椎體的水平面,絕大多數是向凸側傾斜,將主彎上位椎體的上緣線與下位椎體下緣線向外延長,然後從這兩條延長線上,各引出一條垂直線,二垂直線相交於主彎凸側,所形成的角度a,即為原發彎曲的角度,對於輕度脊柱側凸,可用“雲紋攝影”法檢查,當脊柱發生側凸時,背部體表的雲紋雙側不對稱,可借此發現較輕的脊柱側凸。脊柱側凸測量尺用於大量檢查時,可以發現脊柱側凸。

誘發電位檢查可以發現有的脊柱側凸病例其凹側的波幅不及凸側,此法常用於脊柱側凸矯正手術中的監護。

在骨骼成熟期之前,側凸緩慢進行,骨骼成熟後,脊柱的彎曲平均每年加重0.4°。胸主彎加重大於腰椎,腰主彎加重大於胸腰段主彎者,後者加重又大於雙主彎者。身體外形多保持平衡,比骨骼成熟前稍變好,可能是生長停止後,脊柱代償改善所致。脊柱側凸病例,大多數仍具有工作能力。

脊柱側凸的治療 方法很多,效果尚不穩定。

保守治療用於主彎在40°以下的輕癥兒童或青少年,對此可用特制的矯形背心矯正。此種背心需隨年齡增長而調換。矯形背心在多數情況下並不能很好地矯正側凸,但可防止其迅速加重。電刺激凸側的背肌,可增強其收縮力,以矯正輕度側凸,但效果尚不肯定。

超過40°的脊柱側凸,可行手術治療。手術可適量矯正脊柱側凸,在較柔軟的脊柱,一般可矯正50%;而對較僵硬的脊柱則矯正多在20~30%。可將主彎段脊柱融合,使之不再發展加重,但有相當數量的病例,即使脊柱已獲得融合,在骨骼成熟後,其矯正的度數又會有所丟失。對合並脊髓壓迫的病例,可行脊髓減壓。手術前若用適當方法矯正脊柱側凸,則手術效果較好。對側凸嚴重的病例,若術中矯正過多,則牽拉會損傷脊髓,有發生截癱的可能。術前的矯正方法有頜枕帶及骨盆牽引、頭盆架牽引(並發癥較多,但牽引力穩定,且病人可起床活動)、鉸鏈或螺絲撐桿石膏背心矯形或局部定位石膏背心矯形(雖可取得有效矯正,但病人在石膏固定中感不舒適)。常用的手術內固定方法主要有哈林頓氏桿固定和/或盧克氏桿固定,融合范圍為主彎全長。手術中為防止脊髓損傷,可作喚醒試驗,或用誘發電位監測。

雖然內固定設計比較牢固,但內固定脫開、折斷等情況仍有時發生。亦有融合段脊柱發生假關節者。因此,術後仍需帶一定期限的外固定,如穿戴石膏背心半年左右。