鉤蟲寄生於脊椎動物體內引起的疾病。寄生於人體的鉤蟲主要有十二指腸鉤蟲 (Ancylostoma duodenale)和美洲鉤蟲(Necator americanus);錫蘭鉤蟲(Ancylo-stoma ceylanicum) 和犬鉤蟲 (Ancylostoma caninum)偶見。感染性鉤蟲的幼蟲生活在泥土中,通過皮膚接觸感染;成蟲寄生於小腸上段,以吸血為生生,可致貧血等癥狀,甚至危及生命。鉤蟲病流行廣泛,從北緯45°至南緯30°之間的廣大地區,尤其是熱帶和亞熱帶地區的許多國傢幾乎都有。美洲鉤蟲病分佈於美洲、亞洲、非洲等地。十二指腸鉤蟲病分佈於歐洲、非洲、亞洲等地,許多地區存在兩種鉤蟲的混合感染。據20世紀80年代初估計,全世界鉤蟲感染人數在7億以上,其中有臨床表現的達2000萬人左右。估計中國受染人數在2億以上,出現嚴重臨床癥狀者也有數百萬人,除少數高原地區外,其他各省、市、自治區幾乎都有,淮河及黃河以南的廣大地區甚為嚴重。1970年以來,對四川、湖南、廣東、廣西、浙江等省部分農村調查,人群感染率約為25~80%。中國患者多屬混合感染,但南方以美洲鉤蟲為主,北方以十二指腸鉤蟲為主。甘薯、玉米、棉花、蔬菜、桑、咖啡、果樹、茶樹等勤施人糞且耕作程序較多的夏、秋旱地作物種植區及礦井內,本病易蔓延。本病流行必須具備以下條件: ①該地區有鉤蟲病患者或感染者;②用新鮮人糞施肥或隨地大便,致使大量鉤蟲卵污染土壤;③當地有適合蟲卵和幼蟲發育的自然條件,如適宜的溫度 (25~30℃) 和陰暗、潮濕、疏松含有機質豐富的土壤;④在種植蔬菜、白薯、玉米、桑樹等農作物時,有用新鮮人糞施肥和赤足在園地工作的習慣。針對以上流行條件,在預防工作中,應加強糞便管理,治療鉤蟲感染者,註意個體防護等綜合性措施,可以有效地防治本病。

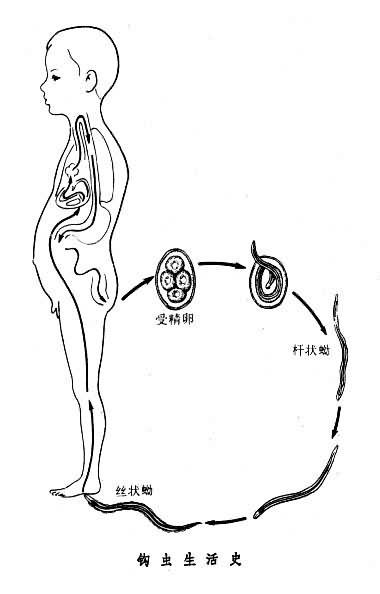

病原學 鉤蟲屬線蟲綱,圓形線蟲目,鉤口科。成蟲體長約1cm,乳白色或略帶黃色,蟲體彎曲呈鉤狀,頭端具有口囊。十二指腸鉤蟲屬鉤口線蟲屬,於口囊內有兩對鉤齒,故又稱十二指腸鉤口線蟲,蟲體前端與尾端均向背側彎曲,呈“ C”形。美洲鉤蟲屬板口線蟲屬,於口囊內有兩對板齒,故又稱美洲板口線蟲,前端向背側彎曲,尾端向腹側彎曲,呈“ S”形。兩種鉤蟲卵形態相似,不易區別,均呈橢圓形。殼薄而透明,約長60μm,寬40μm,內含2~8個卵細胞,卵殼與細胞間有明顯間隙。蟲卵隨糞便排出體外,若遇溫暖、潮濕、蔭蔽、含氧充分的疏松泥土,經24小時桿狀蚴即從卵內孵出(見圖),以土中細菌和有機物為食。經7~10天發育成絲狀蚴,生活於圍繞土粒的薄層水膜中,絲狀蚴口孔封閉,不能進食,隻靠體內貯存的營養物質維持生活。表層土壤濕潤(雨後或沾濕晨露之後)時,絲狀蚴移到表面群集,前後蠕動,在適宜的環境中至少可存活15周。絲狀蚴有明顯的向溫性,與寄主皮膚接觸時,受到皮膚溫度的刺激,活動能力增加,主動侵入皮膚;若進入小血管,即隨血流到心、肺,穿過肺毛細血管入肺泡,移行至小支氣管,為管壁的纖毛運動帶到氣管、咽部,又被吞咽下去,經胃到小腸並吸附在粘膜上發育為成蟲,從幼蟲鉆入皮膚到糞便中出現蟲卵約需5~7周。有的日本學者認為十二指腸鉤蟲主要從口腔粘膜侵染人體。十二指腸鉤蟲一般可在人體內存活7年,美洲鉤蟲可存活13~15年。

發病機理及臨床表現 鉤蟲幼蟲和成蟲分別引起不同的病變。幼蟲可致鉤蚴性皮炎與過敏性肺炎;成蟲可致貧血。感染性幼蟲侵入皮膚後1小時左右,足趾或手指間皮膚較薄處可出現紅色小丘疹,奇癢,俗稱“著土癢”、“糞毒”,若抓破感染,可形成膿皰,這就是鉤蟲性皮炎。大量幼蟲通過肺時,穿破微血管,引起出血及炎癥細胞浸潤,表現全身不適、發熱、咳嗽等癥狀,有的痰中帶血,但無明顯體征。血象檢查,白細胞總數正常或增多,嗜酸性粒細胞一般在感染1周後開始增多,多在10~20%,偶達70~80%。胸部X射線檢查可見短暫的浸潤陰影,有時陰影呈遊走性變化,多於發病後6~12天消失。此種肺炎通稱過敏性肺炎,是機體對寄生蟲分泌的異種蛋白質的一種過敏性反應。鉤蟲用鉤齒或板齒咬附腸粘膜吸血,並分泌一種抗血液凝固的物質,使吸附部位的粘膜傷口不斷地滲血;鉤蟲又有更換咬附部位的習性,當換到一個新部位後,原傷口在凝血前仍在繼續滲血。自20世紀60年代起,用放射性核素(51Cr)標記的紅細胞測知每條美洲鉤蟲每日平均導致寄主失血約0.03ml,十二指腸鉤蟲約為0.15ml。長期慢性失血可引起嚴重貧血,俗稱“黃胖病”或“懶黃病”。鉤蟲病還可有上腹部不適或隱痛、惡心、嘔吐等消化道癥狀。有的患者還可出現“異嗜癖”,如愛吃炕土、碎佈等,尤其是泥土(食土癖),這可能與鐵質缺乏有關。患兒生長發育受阻。

人體感染鉤蟲後,可產生一定的獲得性免疫力,動物實驗證明,重復感染犬鉤蟲的犬,不僅能抵抗以後侵入的幼蟲,而且能使大量已成熟的蟲體排出體外。免疫排蟲現象系體液免疫與細胞免疫協同作用的結果。抗體作用於蟲體的消化道及生殖系統影響蟲體代謝,損傷蟲體。同時抗原抗體反應時,促使寄主腸內肥大細胞脫顆粒,釋放的組織胺可使平滑肌收縮及腸粘膜小血管的滲透性增加,這些也有利於排蟲。

診斷 典型病史、臨床表現提示鉤蟲感染的可能性,但確診還需從糞便中發現鉤蟲卵。常用直接塗片法及飽和鹽水浮聚法檢查蟲卵,須與糞類圓線蟲卵相鑒別。

治療 以甲苯噠唑(抑制蟲體吸收和運用葡萄糖)、丙硫咪唑和噻嘧啶(麻痹蟲體神經)、左旋咪唑等藥物療效較好。以前曾用四氯乙烯、酚乙銨羥萘酸鹽(滅蟲寧),因不良反應多,今已少用。同時需加強營養,補充鐵質以糾正患者的貧血。

預防 加強糞便管理,提倡高溫堆肥(糞尿混合貯存),大辦沼氣池,以殺死鉤蟲卵;治療病人和無癥狀帶蟲者,以消滅傳染源;加強個體防護,提倡穿鞋下地,在勞動前塗擦防護藥物。