血液中的單核細胞和由其衍生的各種組織器官中的巨噬細胞(mΦ)的總稱,組織中的巨噬細胞隨所在器官的不同而有不同的名稱(圖1)。具有強大的吞噬能力。主要功能為:①通過清除損傷和衰老的細胞及變異細胞維持機體自身穩定,即在機體內起“清潔工”的作用;②非特異地吞噬和破壞侵入機體的病原體和其他異物;③在機體的特異性免疫中,處理並呈遞抗原資訊給淋巴細胞,誘導免疫反應和調節免疫應答。

И.И.梅契尼科夫於1882年在許多動物中觀察到吞噬現象,並首先提出巨噬細胞一詞。K.A.Z.阿紹夫1913年把全身各處對膠體染料有強吞噬力的細胞歸納為網狀內皮系統。這包括血竇及淋巴竇的內皮細胞,脾臟、淋巴結等器官中的網狀細胞以及單核細胞、巨噬細胞;他認為網狀細胞可能變為巨噬細胞,它們共同起源於間充質細胞。後來發現網狀細胞及內皮細胞無明顯的吞噬能力,並且它們的起源不同。1969年拉爾夫·范·菲爾特根據單核細胞的分化過程,提出單核吞噬細胞系統 (MPS)一詞,用以取代網狀內皮系統一詞。單核細胞是這樣分化的:造血幹細胞→嗜中性粒細胞和巨噬細胞集落形成細胞(CFU-GM,為嗜中性粒細胞和單核細胞的共同前體細胞)→原單核細胞→幼單核細胞→單核細胞。各種組織中的巨噬細胞均由血液中的單核細胞遷移到組織中進一步成熟而形成,從單核細胞到巨噬細胞的變化是一個連續的過程,二者的功能又相同,所以實際應用中二者常相提並論,其用名也十分混亂,後者又稱吞噬細胞、組織細胞、大單核細胞,等等。

MPS細胞的形態 單核細胞是血液中白細胞的一種,占白細胞總數的3~8%(240~480個/mm3),在賴特(原譯瑞氏)氏染色血塗片上,單核細胞呈圓形或橢圓形,直徑10~18μm,平均約15μm,是最大的白細胞。細胞質為弱嗜堿性,染色淺灰藍色,內有大小不等的直徑約0.1~0.2μm的嗜天青顆粒(為溶酶體),核呈腎形或馬蹄形。嗜天青顆粒的過氧化物酶呈陽性,細胞核周圍脂酶呈陽性,這兩種組織化學染色是鑒定單核細胞的重要方法。在透射電子顯微鏡下,單核細胞有發育較好的各種細胞器,還可見許多小溝,可能為吞飲小泡。巨噬細胞體積大,直徑超過20μm,細胞內含有酸性水解酶的溶酶體。在掃描電鏡下,巨噬細胞表面有很多微絨毛和偽足,吞噬和消化異物功能強。

MPS細胞的膜表面抗原和受體 MPS的細胞表面具有特異性抗原(如CD4),主要組織相容性Ⅰ類和Ⅱ類抗原,其中Ⅱ類抗原常稱為Ia(免疫相關)抗原,纖維粘連蛋白,IgG的Fc段受體,補體C3b受體,淋巴因子受體和淋巴細胞受體等。這些抗原和受體都與 MPS發揮多方面的免疫功能有關。

MPS細胞的異質性 表現在兩個方面:①不同組織器官中的巨噬細胞的異質性,如腹腔巨噬細胞的能量代謝以糖酵解為主,而肺泡巨噬細胞的能量代謝以有氧氧化為主。大鼠的腹腔巨噬細胞對 T細胞增殖有輔助作用,而肺泡巨噬細胞對T細胞增殖反而有抑制作用。另外,兩者在趨化性、補體受體等方面也有一定程度的差異,這種差異是組織局部適應的結果。②同一組織中 MPS細胞的異質性,根據單核細胞是否具有能與單克隆抗體Mac-120結合的表面抗原,可將人外周血中的單核細胞分為Mac-120+和Mac-120-兩個亞群,有Mac-120+的單核細胞能刺激T細胞的增殖。根據 Ia抗原的有無可將豚鼠腹腔的巨噬細胞分為Ia+和Ia-兩群,Ia+的巨噬細胞具有輔助活性。

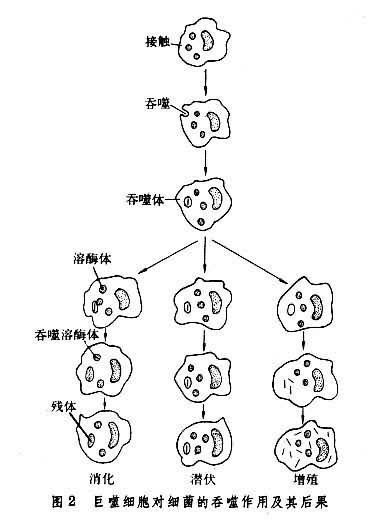

MPS的功能 MPS參與非特異性免疫反應。MPS的細胞能非特異地吞入破壞多種病原體和其他異物。對顆粒性物質的吞入稱為吞噬作用,對胞外液體的吞入稱為吞飲作用,這些都是消耗能量的主動過程。圖2示巨噬細胞對細菌的吞噬,這包括巨噬細胞趨化、與細菌接觸、吞噬、細胞內殺菌等過程。巨噬細胞在某些淋巴因子、抗原抗體復合物、補體及細菌某些代謝產物等的作用下出現的定向移動稱為趨化作用,引起趨化作用的物質稱為趨化因子,趨化作用的機理尚不清楚。抗體通過與抗原的特異性結合以及與巨噬細胞膜上Fc的受體結合,補體通過與結合在抗原上的抗體的結合以及與巨噬細胞膜上的補體受體的結合促進巨噬細胞的吞噬能力,這稱為調理作用,這些具有調理作用的物質稱為調理素。細菌被吞噬後,被細胞膜包裹形成吞噬體,吞噬體與溶酶體(或稱初級溶酶體)融合形成吞噬溶酶體(或稱次級溶酶體),溶酶體酶催化復雜的生物化學過程,破壞並消化細菌。最終未能消化的物質則形成殘體,或保留在細胞內或排出細胞外。巨噬細胞的殺菌機理尚不清楚,可能如嗜中性粒細胞那樣,過氧化物酶系統產生的過氧化氫、超氧化物離子、氫氧根離子等對殺傷起著重要作用,但完全成熟的巨噬細胞不含有髓過氧化物酶,因此這一機理遠不如嗜中性粒細胞那樣有效。單核細胞含有豐富的水解酶,主要有酸性水解酶、溶菌酶、中性蛋白酶等。這些酶對破壞消化細菌可能起主要作用。

某些病原體被MPS的細胞吞噬後,不能被殺滅而寄生在細胞內,這類病原體包括結核桿菌、麻風桿菌、佈魯斯氏桿菌、沙門氏菌、利斯特氏菌、衣原體、立克次氏體、利什曼原蟲、弓形蟲和錐蟲。巨噬細胞被 T細胞分泌的巨噬細胞武裝因子(MAF)激活後,胞內消化酶增多,代謝增強,就能殺死上述病原體。激活的具體機理尚不清楚。

MPS在機體抗腫瘤免疫中起重要作用有,可直接識別腫瘤細胞,繼而吞噬並消化腫瘤細胞。MPS通過其表面的Fc受體與結合有抗腫瘤抗體的腫瘤細胞結合,繼而可殺傷腫瘤細胞。這稱為 MPS介導的抗體依賴的細胞毒效應。活化的MPS可產生腫瘤壞死因子(TNF)破壞腫瘤細胞(見腫瘤免疫)。MPS殺傷腫瘤細胞後,將有效抗原成分呈遞給淋巴細胞,促進對抗腫瘤細胞的特異性免疫反應。

MPS 參與特異性免疫反應。抗原性物質進入機體後,MPS首先非特異地將它吞噬,然後對抗原進行加工處理,繼而將抗原信息呈遞給T淋巴細胞和B淋巴細胞,或經T細胞再呈遞給 B細胞,在這同時伴有淋巴細胞之間、淋巴細胞與MPS之間的相互作用,最終淋巴細胞被激活,導致細胞免疫和體液免疫的發生。

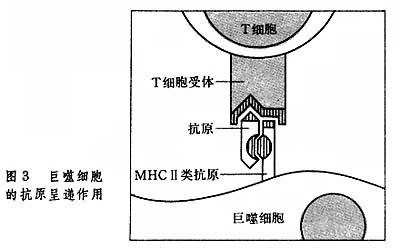

關於MPS呈遞抗原信息的本質目前尚不清楚,一般認為,MPS細胞攝取抗原性物質進行加工處理,形成更有效的抗原分子,將其與MPS細胞膜上的主要組織相容性復合體Ⅱ類抗原結合形成復合物,該復合物與輔助性T細胞膜上的抗原受體結合(圖3)繼而激活T細胞,誘發細胞免疫反應,而遊離的抗原分子不能激活輔助性T細胞。被激活的輔助性T細胞繼而導致輔助B細胞及其他免疫細胞的激活。有人認為MPS對抗原加工後產生一種攜帶有遺傳信息的核糖核酸(RNA),這樣的RNA有兩類,一類是含有抗原片段的抗原-RNA復合物,它比原有的抗原能更有效地刺激淋巴細胞的免疫反應,稱為超抗原。另一類RNA不含有任何抗原成分,它具有信息RNA的活性,稱為iRNA,能選擇性地誘導IgM抗體的形成。目前尚有爭論。

在特異性免疫反應中,MPS不僅加工呈遞抗原信息給淋巴細胞,還通過MPS細胞表面的受體或自身抗原(尤其是Ia抗原)與淋巴細胞表面的抗原或受體直接接觸。MPS自身分泌的單核細胞因子,如白細胞介素-1和白細胞介素-6、遺傳相關因子、非特異性巨噬細胞因子及前列腺素 E等對淋巴細胞的活性及功能調節也起重要的作用。白細胞介素-1和白細胞介素-6的主要功能都是促進 T細胞的活化增生,對B細胞分化和自然殺傷細胞的活性有促進作用;遺傳相關因子來自存在有抗原的巨噬細胞培養上清液,它能誘導產生免疫相關基因相同的輔助性T細胞,具有抗原特異性;非特異性巨噬細胞因子來自無抗原的巨噬細胞培養上清液,作用也是誘導產生輔助性 T細胞,但無遺傳限制性,也無抗原特異性;前列腺素E對淋巴細胞活性有抑制作用。適量的巨噬細胞為體外淋巴細胞轉化所必須,但過量的巨噬細胞反而有抑制作用,有人認為巨噬細胞中存在抑制性亞群。

MPS還有非免疫學作用。清除損傷或衰老的自身細胞也是MPS的最重要的生理功能之一,如在慢性炎癥灶內就含有大量的單核細胞和巨噬細胞。MPS吞噬損傷衰老的紅細胞,將其消化後得到鐵離子供紅細胞重新利用。肝臟的庫普弗氏細胞可產生集落刺激因子和紅細胞生成素,分別促進粒細胞和紅細胞的生成。尤其是庫普弗氏細胞,能攝取和隆解乳糜微粒,還參與脂肪酸及膽固醇的合成,巨噬細胞通過吞飲作用攝取體液中的蛋白質及碳水化合物進行降解,從而參與機體的物質代謝過程,還參與合成轉鐵蛋白、凝血酶元等物質。

MPS功能的調節 淋巴細胞分泌的多種淋巴因子對MPS 的功能有調節作用,如巨噬細胞武裝因子能活化巨噬細胞;巨噬細胞移動抑制因子可抑制巨噬細胞的移動;γ- 幹擾素能使Ia-的巨噬細胞轉變為Ia+巨噬細胞,並且對巨噬細胞吞噬和殺傷活性有顯著地增強效應;集落刺激因子(CSF)可誘導巨噬細胞分泌前列腺素,並且有促進巨噬細胞介導的抗體依賴的細胞毒效應。巨噬細胞自身分泌的前列腺素能抑制巨噬細胞產生幹擾素,也能抑制內毒素誘導的巨噬細胞分泌CSF,還抑制巨噬細胞Ia抗原的表達。皮質類固醇對巨噬細胞分泌補體C2和C4有抑制作用,對巨噬細胞的吞噬功能也有抑制作用,這是用皮質類固醇類藥物(如潑尼松)的病人容易患感染性疾病的重要原因之一。