超聲在神經系統的診斷和治療中早有應用。因超聲不易穿透顱骨,在顱腦疾病的診斷中,B型超聲診斷儀主用於囟門未閉的嬰兒,而A型超聲儀檢測腦中線有無偏移至今仍有其實用價值。顱內多普勒技術和顱腦術中超聲診斷的應用也日漸推廣,尤其是三維多普勒顱腦診斷。在治療方面,聚焦強力超聲破壞腦組織以代替手術的方法,也早有研究和應用。

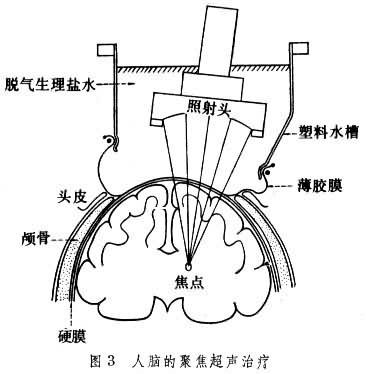

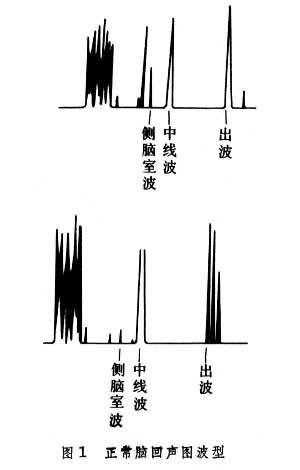

顱腦疾病的早期超聲診斷 1942年,K.P.迪西克將將兩個探頭對應地放在顳部兩側,一個發射超聲束,另一個接受經過顱腦組織穿透過來的聲波,兩個探頭作相同對應的移動,再把接受的各部位的超聲波強弱變化,記錄描繪成圖,以期得到腦室的圖形。由於當時技術的條件無法獲得清晰的圖像。這種穿透式顱腦超聲診斷未能發展。1956年L.勒克塞爾將脈沖反射式超聲用於顱腦檢查,亦即A型超聲診斷,這種超聲檢查所用頻率為1~1.25MHz,可以穿透顱骨。而B型超聲檢查一般所用的頻率為3~3.5MHz,較難穿透。因此B型超聲難以在成人顱腦檢查中取得理想圖像。故迄今 A型超聲檢查仍不失為成人顱腦檢查的有力工具。大腦兩半球正常時左右對稱,中間隔以大腦簾。若在一側顳部放置探頭,超聲射束穿入顱骨經腦實質到達左右大腦半球的中間,中線結構與腦實質構成的界面造成反射回波,形成腦中線波。正常時中線波應居中(圖1)。此外還可以在其附近及前後側探出腦室壁界面形成的側腦室波,但此波遠較中線波為低弱。中線波兩側應無明顯回聲出現,一旦出現,即表明該處發生足以影響回聲改變的病理變化。腦內發生占位病變如腫瘤、血腫等,則病變側空間增大,向對側壓迫,使居中的腦中線結構向對側偏移,此時在A型超聲波診斷儀的示波屏上,中線波的位置向健側偏移(圖2)。通常偏移大於0.3cm有臨床意義。此法簡便,又無痛苦,為腦內占位病變的首選方法。若腫瘤過小,位於額頂、矢狀竇旁及小腦簾以下,或雙側大腦均出現占位病變,則中線結構均無明顯一側推移,此時A型超聲檢查可為假陰性。A型超聲檢查還可以根據進顱波與出顱波的波形變化診斷腦室擴張,腦腫瘤、腦血腫等。從皮膚進波與顱骨回波的間隙改變可診斷顱外血腫或腫物。除經顳部探測以外,亦可經額部探查額葉、視交叉及後顱窩,從口腔探測後顱窩及小腦腦橋角,從眼窩探測後顱窩等。側腦室波亦為重要的顱腦A型超聲診斷指標,正常的側腦室波位於探測一側的進波與中線波之間近中線波1/4處。腦積水時側腦室波移向進顱波,可由前移的位置估計腦積水的程度,如距中線1/3處為輕度腦積水,1/2處為重度腦積水。

B型聲像圖的顱腦診斷 因顱骨的阻障及所用成像頻率的限制,二維(B型)超聲無法經顱骨取得顱內腦組織結構的清晰圖像,故主要用在顱骨前囟未閉的嬰兒進行檢查。用扇掃探頭通過囟門掃查,可取得多個矢狀和額狀切面,瞭解腦室及大腦、腦幹、丘腦、小腦等腦實質及其周圍組織縱、橫切位的情況,發現病變,診斷疾病。新生兒顱內出血後病灶區在二維超聲圖像上有典型的回聲增強表現。超聲圖像不僅可發現很小的出血灶(小至3~4mm),也可以明確判斷發病部位,隻於蛛網膜下腔出血、硬膜外出血等情況易有疏漏,診斷效果可與CT媲美,但其方便、經濟、可於床邊多次重復檢查等優點又為CT所不及。

經前囟門作顱內超聲檢查可診斷腦內多種疾病,如腦實質軟化灶、感染病灶、鈣化灶、腦腫瘤、錯構瘤、動靜脈畸形、軟腦膜多發性血管瘤、脈絡膜囊腫及化膿性腦膜炎等。可顯示腦室結構的各個部位診斷有無腦積水。

顱腦手術中及骨窗超聲檢查 囟門的關閉也封閉瞭二維超聲診斷在顱腦應用的通路。為達到形成清晰圖像的要求,需用頻率較高的超聲波,而頻率高的超聲波對骨缺乏足夠的穿透能力,這一矛盾限制瞭二維聲像圖在成人顱內檢查作用的發揮。顱腦超聲診斷對成人隻在特殊情況下得以應用。一種情況是開顱手術中,應用超聲波作硬腦膜外探測,檢查腦內占位病灶(如腫瘤、囊腫、或血腫)的形態、大小、準確位置及病變與周圍的關系,以便於手術準確進行。超聲術中檢查也應用於脊髓腫瘤及脊髓空洞癥之類的脊髓疾病。另一種應用是對顱骨鉆孔或開窗的病例作手術後的病情監視或追蹤。

顱腦超聲多普勒檢查 多普勒檢查不能直接獲得腦疾病的直接信息,而是由腦內血液循環的功能改變瞭解顱內血管疾病。超聲多普勒檢查通過瞭解頸部血管(頸動脈和椎動脈)血流的最大速度、最小速度、血管管徑、血流量及阻力指數等,作為診斷的根據。彩色超聲多普勒頸部血管探測可根據顏色的種類及色澤的深淺辨別血流方向、強弱和有無受阻。除椎動脈和頸內動脈外,還可觀察眶動脈、鼻動脈和額動脈的血流。減低超聲的頻率(由5MHz減至2MHz),增大其穿透能力,通過顱骨檢查腦血管的方法,是一種新的超聲多普勒顱內血管檢測技術,它可以直接反映大腦內某一血管如大腦前動脈、大腦中動脈、大腦後動脈,基底動脈的具體情況。采用這種方法已經獲得瞭正常人腦血管各段血流的正常數值,作為研究判斷腦血管狀態的根據。診斷腦動脈狹窄、腦血栓、腦血管痙攣、腦動脈畸形等疾病監測顱壓增高,對術中監護及判斷腦死亡均有意義。

超聲周圍神經的檢查 1984年Л.Р.加夫裡洛夫報道瞭一種超聲檢測神經系統的方法,即用聚焦超聲刺激神經結構,觀察其反應,以瞭解神經功能。70年代初人們就用以毫秒為波寬的聚焦超聲刺激各種人體末梢感受器,70年代中期以後更用來研究人及動物的聽神經及內耳迷路感受器。加夫裡洛夫全面報道這一工作。此法可不損害人體而深達體內,深度可以調節,刺激的條件也可精確地人工控制。可用於皮膚和組織間的痛、溫、冷、觸等感覺末梢的檢測,有希望使當前臨床采用的傳統感覺檢查的落後手段得以改觀。

神經系統的傳統超聲治療 用安全的對組織無損害作用的劑量,一般強度在1~2W/cm2以下,時間為10~20分鐘,此即醫院中理療科常用的方法。發射的超聲波可以是連續性的,也有脈沖式的。可作用於疾病部位,也可以作用於神經幹、神經叢、神經經路,以至經絡穴位而達到治療目的。亦可與紅外線、泥療、直流電療、低頻脈沖電療、微波等療法合並應用。采用超聲波還可把藥物(如煙酸、可的松、乙酰膽堿、安乃近、利多卡因等止痛藥、麻醉藥,磺胺,抗生素及丹參、紅花、赤芍等中草藥)通過完整皮膚送入體內治療神經系統疾病。

超聲治療早期多用於神經痛、神經炎等周圍神經疾病、脊髓灰質炎、脊髓蜘蛛膜炎及粘連、脊髓炎、脊髓損傷、雷諾氏病等。中國70年代把超聲治療應用於腦血管疾病、癡呆、癲癇等。

神經系統大功率超聲治療 實際上是采用高強度超聲選擇性地破壞人體組織,代替手術的治療方法,由於這種方法可能完全或部分地避免對健康組織的不必要損害,所以在神經系統的應用上更有其優異之處。由形式上可分為直接的及聚焦的兩種。

超聲直射術是用調幅桿超聲探頭(金屬傳導超聲的聲頭),把高強度超聲直接作用在治療部位。腦下垂體的超聲直射術早於50年代即進行研究。實驗證明超聲波對垂體組織的損害有選擇性。主要損害嗜酸細胞及嗜堿細胞,而垂體中葉及神經葉改變既輕又短暫。目前在X射線監視下,把治療聲頭經鼻放於蝶鞍部抵達垂體,頻率3MHz,強度為32W/cm2,作用20~30分鐘治療垂體功能亢進等。

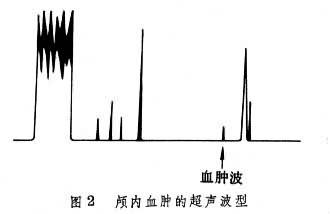

聚焦超聲是用凹面聲透鏡的聲頭,把大面積超聲發射源的聲束聚焦,在焦點產生數倍、數十倍或更強的超聲能,如果焦點的超聲能量達到破壞組織的強度,就可用以選擇性地破壞某一部位的小范圍組織結構,而代替手術破壞(圖3)。此法優點一是部位可以選擇;二是破壞區可以非常細小(以毫米計);三是甚少(幾乎沒有)周圍健康組織的損傷;四是無需手術切開,不出血;五是破壞過程極快速(不及1秒)。聚焦超聲操作在顱外或體外進行,在實驗生理學上可用於研究神經功能定位,在臨床上可代替開顱術,治療用於帕金森氏病的制動,精神運動型癲癇等精神病人狂暴行為制止,無法醫治的劇痛病人脊髓後根的切斷等。