一段腸管順行或逆行套入與其相連的腸管的外科病。在各種急性腸梗阻的原因中占20%左右,占絞窄性腸梗阻原因的40%。是嬰幼兒腸梗阻的主要原因。套疊多與腸蠕動的方向一致,即近側腸管突入遠側腸管的腔內,這稱順行套疊,此時近側腸管稱為套入部,呈袖狀折疊而成為兩層,遠側腸管則包繞套入部腸管,稱為鞘部。逆行套疊因強烈的逆蠕動造成,少見,僅占0.5%左右,此時近側腸管成為鞘部。由於套入部的腸壁形成折疊,血液迴圈容易受到影響,有壞死的可能,也必然造成套疊以上部位的完全性腸梗梗阻,產生急性腸梗阻的癥狀。早期診治(灌腸或手術復位)則預後好。

病因 可分原發性和繼發性兩種,原發性腸套疊發生於無病理變化的腸管,多發生於小兒。小兒腸蠕動活躍,在添加輔食的年齡,可因腸蠕動紊亂而發生腸套疊。此外,小兒的上呼吸道或胃腸道感染,常合並腸系膜淋巴結的腫大,也可能影響腸管的正常蠕動而致腸套疊。成人的腸套疊多發生在有病變的腸管,如良性或惡性腫瘤、息肉、結核、粘連以及梅克爾氏憩室,可影響腸管的正常蠕動,成為腸套疊的誘發因素。有時腸蛔蟲癥、痙攣性腸梗阻也是發病因素。

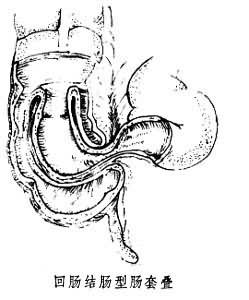

病變部位 胃腸道的任何部位均可發生腸套疊,根據套疊的部分可以分為空腸套空腸、空腸套回腸、回腸套回腸、回腸套盲腸、回腸套結腸(見圖)、結腸套結腸(偶見乙狀結腸套入直腸)等,其中以回腸套盲腸,即回盲型最常見;小腸套小腸即小腸型較少見;結腸套結腸或稱結腸型很少見。空腸上端逆行套入胃內,更為罕見。

臨床表現 急性腸套疊的臨床表現典型,有腹部絞痛、嘔吐及腹脹等癥狀,與一般腸梗阻的表現相同,但又有其特點。套入部的腸管因血運受阻而有水腫、充血及血性滲出,故可出現血便,特別是右回盲部套疊,腹痛發作後數小時即有粘液血便排出,12小時後可有果醬樣血便。即或無血便,肛門指診時指套上也會沾染粘液和血液,若發病後病人曾有過排便,則指套上無糞便及臭味,隻有血和粘液。60%以上的病人,在腸套疊部位可觸及索狀腫塊,腹痛發作時,因套疊處腸管痙攣,腫塊變硬,絞痛過後又恢復原狀。回腸、盲腸套入結腸者,右下腹觸診有空虛感。套疊部位以上的腸管強烈蠕動,往往使套入部越套越深,腸系膜也被帶入,最終腸壁的血管被阻斷,加速套入部腸管的壞死。因腸管壞死主要發生於套入部,所以即或發生壞死,也不一定有腹膜炎表現,但腫塊會有明顯壓痛,並伴有全身感染中毒癥狀。慢性腸套疊見於成人,可反復急性發作,也可表現為部分腸梗阻,鞘部變為粗大,套入部也增厚,反而不易發生絞窄,發作時因套疊處腸管肥厚,腫塊較為明顯。若套入腸管自行復位,癥狀即完全消失。腹部 X射線檢查有腸管充氣和液平面等急性腸梗阻表現,空氣或鋇劑灌腸造影有助於回盲部套疊的診斷,可看到空氣或鋇劑至套入部腸管的遠側頂端即受阻,呈“杯口”狀影像,為其特點。

診斷 表現典型者易診斷,臨床診斷根據為腹痛、血便及腫塊,X射線有助於診斷。不典型的病例需與痢疾、過敏性紫癜、急性闌尾炎等鑒別。

治療 回盲部套疊早期可試行在透視下用稀鋇加壓灌腸,使套入部腸管復位,壓力不得超過100cm水柱;更為簡便有效的方法是空氣加壓灌腸,壓力保持在80~100mmHg 。小兒的急性回盲部套疊,復位成功率達90%。若加壓灌腸無效,或發病已24小時以上,特別是不能排除絞窄時,應及早手術,將腸管復位或切除壞死的腸管。急性腸套疊有5~10%的死亡率,故應早期治療。成人腸套疊若自行緩解,以後仍應進一步檢查,以便及時發現原發病變,進行相應的手術治療。