發生於小腸和大腸的良性、惡性腫瘤。臨床表現因腫瘤發生的性質和部位而異。一般來說,良性腫瘤可無癥狀或癥狀很輕。有的惡性腫瘤早期也無明顯癥狀,從而影響診斷、治療和預後。腸道腫瘤中,小腸腫瘤的發病率較食管、胃和大腸等部位為低。通過 X射線造影、消化道內窺鏡檢查和活組織檢查等方法可確診。治療宜手術切除。良性腫瘤預後好。

小腸腫瘤 發生在十二指腸、空腸和回腸等部位的腫瘤。發生率約占胃腸腸道腫瘤3~6%,占全身腫瘤的0.2%左右。發病率低可能與以下因素有關:①小腸內容物是液體狀態,可以減低進入小腸的致癌物質的濃度;②小腸排空速度快,減少瞭致癌物質與小腸的接觸時間;③小腸內含有保護性酸及高濃度的免疫球蛋白IgA,可能對致癌物有溶解作用;④小腸可能有一種類似脾臟的特殊保護系統,起到防禦腫瘤的作用。小腸腫瘤可以發生在任何年齡,一般見於中老年人,以50~70歲為多見,男女發病率大致相等。

在小腸腫瘤中,惡性腫瘤多於良性腫瘤。良性腫瘤較常見的有平滑肌瘤、脂肪瘤和腺瘤,血管瘤比較少見,而神經纖維瘤、纖維瘤、纖維肌瘤等更為罕見;惡性腫瘤中以惡性淋巴瘤、腺癌、平滑肌肉瘤等較為多見。腫瘤可以發生於小腸的任何部位,其中腺瘤和類癌多見於十二指腸,其他腫瘤則多見於回腸和空腸。腫瘤多為單發,但也可多發,惡性腫瘤多發性病變常為腸外原發病灶轉移所致。

臨床表現 原發性小腸腫瘤表現輕重不等的腹痛、腸道出血、腸梗阻、腹部腫塊及體重減輕等。惡性腫瘤的癥狀較多、較重,良性腫瘤的癥狀較輕或根本無癥狀。由於小腸腫瘤缺乏特異性癥狀和體征,因此,很難早期診斷。小腸 X射線氣鋇雙重對比造影、纖維小腸鏡、腸系膜上動脈造影、CT等檢查方法,對小腸腫瘤的診斷有幫助。必要時可以剖腹探查以獲得最後診斷。

治療 早期外科手術切除腫瘤是治療小腸腫瘤的理想方法。良性腫瘤中平滑肌瘤、腺瘤及纖維瘤都有發生惡變的可能,尤其是腺瘤,目前被認為是癌前病變,所以應該及早切除。良性腫瘤若無嚴重並發癥,手術切除後預後良好。惡性腫瘤常因難以獲得早期診斷,當明確診斷時多數病人已有轉移,因此預後較差。小腸惡性腫瘤采用放射治療或化學治療作為輔助治療,可能會收到一定療效。

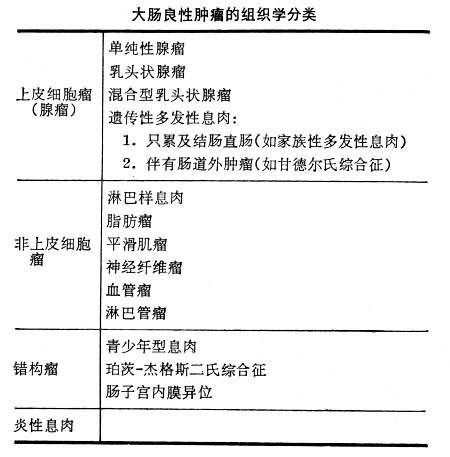

大腸良性腫瘤 發生在盲腸(包括闌尾)、結腸和直腸等部位的良性腫瘤。臨床上較小腸良性腫瘤更為多見。從組織學上分類較為常見的有腺瘤、脂肪瘤、平滑肌瘤、錯構瘤和炎性息肉。腫瘤可呈單個發生,也可呈多發性(見表)。

大腸良性腫瘤的組織學分類

腺瘤 或稱為息肉狀腺瘤、腺瘤性息肉,是大腸內最常見的良性腫瘤。發病年齡以20歲以前者少見,以50歲以後者為多,發病率隨年齡而增長。男女發病大致相仿。乙狀結腸和直腸是腺瘤的好發部位。常為多發、有蒂。對大腸腺瘤是否為癌的前期病變,意見有分歧,但總的認為:大腸腺瘤是一種癌前期病變。直徑小於1cm的腺瘤,發生癌變的可能性很小,癌變的可能性隨著腺瘤的增大而增加;帶蒂的腺瘤發生癌變後,很少侵入蒂部。大腸腺瘤一般無臨床癥狀,半數以上是在檢查中被無意發現的。有些病人可以表現為小量便血、腹瀉或腹瀉與便秘交替,少數病人可有腹痛。通過X射線鋇劑灌腸造影及纖維結腸鏡或乙狀結腸鏡檢查可以獲得診斷。腺瘤切除是治療的根本措施,常通過纖維結腸鏡進行高頻電流切除,但對直徑大於4cm、蒂寬的腺瘤或已明確有癌變的腺瘤應以外科手術切除為安全有效。

乳頭狀腺瘤 比較少見。瘤體較大,容易發生癌變。常需早期手術切除。

炎性息肉 又稱假息肉。是腸粘膜的潰瘍在愈合的過程中,纖維組織增生使正常粘膜表面逐漸隆起而形成的息肉。多見於潰瘍性結腸炎,慢性血吸蟲病,阿米巴痢疾及腸結核等的病變腸道中。常為多發性,體積較小,直徑多在1cm以下,外形不規則,有時呈橋狀,兩端附著於粘膜,中間遊離。容易引起腹瀉。炎性息肉能否癌變,目前意見尚不一致,但病程長者,發生癌變的可能性大些。

錯構瘤 主要見於珀茨-傑格斯二氏綜合征,是一種與遺傳有關的少見病。本綜合征除在胃腸道有廣泛分佈的息肉外,在口周、唇、手足等部位可有色素沉著。息肉的組織結構為錯構瘤。極少發生癌變,一般無臨床癥狀,故主張趨於保守治療。

大腸惡性腫瘤 其組織學分類如下:腺癌、鱗狀上皮癌、類癌、肉瘤(平滑肌肉瘤、纖維肉瘤、脂肪肉瘤、血管肉瘤、淋巴管肉瘤、惡性淋巴瘤)、惡性黑色素瘤。其中以結腸直腸癌最為多見。

平滑肌肉瘤主要發生在直腸,臨床表現為便血,或由於部分梗阻所造成的排便困難,治療以根治手術為宜;惡性淋巴瘤比較少見,可原發於結腸或直腸,亦可為全身惡性淋巴瘤的一部分,好發於盲腸,其次為升結腸。常見的臨床表現有腹部腫塊、大便習慣改變、腹痛、發熱、貧血和消瘦等。預後較差。常采取手術切除、放射治療或化學藥物等綜合治療。惡性黑色素瘤較為罕見。