十二經脈之一。首載於長沙馬王堆漢墓出土的帛書。其中《帛書·經脈》甲種本,即《足臂十一脈灸經》稱為“足帣(厥)陰溫(脈)”;乙種本,即《陰陽十一脈灸經》稱為“厥陰眽(脈)”。《靈樞·經脈》稱為“肝足厥陰之脈”。現通稱足厥陰肝經,簡稱肝經。

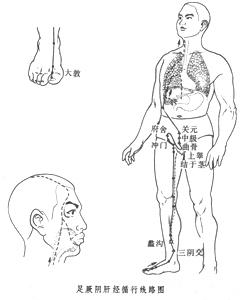

循行 《帛書·經脈》甲種本所載本經脈是從足大趾間起始,沿下肢內側上行,與足太陰經交叉於踝上八寸處,而乙種本所載則於踝上五寸處與足太陰經交叉,且上上行於頭面至內眼角。《靈樞·經脈》所載本經脈循行仍自足大趾始,但作瞭很多補充與修訂。足闕陰肝經起始於足大趾甲後生叢毛之邊緣,沿著足背上行至內踝前一寸處,上行於脛骨內側緣至踝上八寸處,交叉到足太陰經之後側,然後上膝膕窩的內側緣處,再沿著股部內側上行進入陰毛之中,環繞前陰後抵達小腹內,在胃的兩旁,屬於肝,絡於膽,上行貫穿膈肌,散佈於脅肋部,沿著氣管(喉嚨)的後側,上行進入咽喉腔的後部(頏顙),上連眼睛的根部,上出於頭額部,與督脈會合於頭頂最高處(巔)。本經脈的一分支是從眼睛根部分出,下行至口腔內頰側,環繞口唇內面。又一支脈是從肝分出後,穿過膈肌,上行註入肺,接於手太陰肺經(見圖)。

足厥陰肝經循行線路圖

足厥陰肝經循行線路圖

病候 《帛書·經脈》甲種本所載本經脈病候較簡略,其中有多尿,多飲,病痹證及足背腫等;乙種本所載“是動則病”與《靈樞·經脈》近同,而“是厥陰眽(脈)主治其所產病”隻載有“熱中”、“癃”、“疝”。《靈樞·經脈》、《素問·厥論》等篇均有本經病候的記載,歸納如下:腰痛,疝氣,小腹痛,咽幹,胸滿,面色灰黯,嘔吐,泄瀉,遺尿,小便不通等。

本經脈腧穴 大敦、行間、太沖、中封、蠡溝、中都、膝關、曲泉、陰包、五裡、陰廉、急脈、章門、期門共14穴,左右合28穴。

()