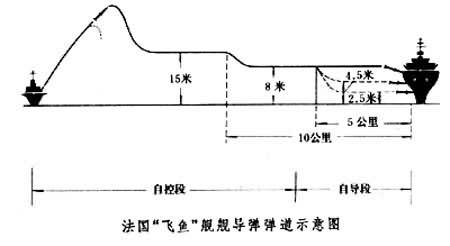

從水面艦艇發射攻擊水面艦船的導彈,是艦艇的主要攻擊武器之一。它與艦艇上的指揮控制、探測跟蹤、水準穩定、發射系統等構成艦艦導彈武器系統。艦艦導彈主要由彈體、戰鬥部、動力裝置、制導系統和電源等組成。其戰鬥部有聚能穿甲型、半穿甲型和爆破型,可採用普通裝藥或核裝藥,配備觸發引信或非觸發引信。射程一般為40公裡左右,當導彈靠外界提供資訊進行中繼制導時,射程可達數百公裡。其飛行速度多為高亞音速,也有超音速的。多數採用兩級動力裝置。第一級為固體火箭助推器,用於助推導彈起起飛。導彈爬高升空後,該助推器脫落。導彈靠第二級主發動機(可采用火箭發動機或空氣噴氣發動機)的動力繼續飛行。其飛行彈道分為自控段和自導段。在自控段由自動駕駛儀(或慣性導航儀)和無線電高度表控制,使其按預定彈道飛行,巡航高度為十幾米至數百米;在自導段由自導裝置(主動雷達或紅外導引頭等)和自動駕駛儀(或慣性導航儀)協同工作,使其導向目標。導彈在掠海面飛行時,通常由無線電高度表和慣性加速度表組合控制(見圖)。

法國“飛魚”艦艦導彈彈道示意圖

法國“飛魚”艦艦導彈彈道示意圖

20世紀50年代,一些國傢的海軍已裝備艦艦導彈,如:瑞典的“羅伯特”315和蘇聯的SS-N-1等。60年代初,中國海軍裝備瞭艦艦導彈。1967年10月21日,埃及使用“蚊子”級導彈艇發射SS-N-2艦艦導彈,擊沉以色列的“埃拉特”號驅逐艦。這是艦艦導彈擊沉軍艦的首次戰例,引起各國海軍的重視。艦艦導彈和艦炮相比,其特點是射程遠,命中率高,威力大,但易受幹擾。70年代以來,艦艦導彈的戰術技術性能不斷得到改進,主要是縮短瞭反應時間,提高瞭速度和制導精度,降低瞭飛行高度,增強瞭抗幹擾和突防能力。