唐太宗李世民像

唐太宗李世民像

唐朝第二代皇帝。唐高祖李淵的次子。隋末,李淵先後任山西河東慰撫大使、太原留守,負責鎮壓今山西地區的農民起義和防備突厥,世民隨父在晉陽(今山西太原西南)。隋煬帝楊廣對下猜忌,生殺任情,統治集團中的人常為自身的安全擔心心。當時農民起義風起雲湧,力量日益壯大。李淵、李世民父子看到隋朝將亡,為瞭轉禍為福,化傢為國,乃於大業十三年(617)在晉陽起兵,接著南攻霍邑(今山西霍縣),西渡黃河,攻取長安(今陜西西安)。太原起兵之初,李淵以長子建成為隴西公、左領軍大都督,統左三軍;世民為敦煌公、右領軍都督,統右三軍。攻克長安後,李淵立隋煬帝孫代王楊侑為帝,改元義寧,是為恭帝。恭帝進封李淵為唐王,以建成為唐王世子;世民為京兆尹,改封秦國公;封元吉為齊國公。義寧二年(618)世民徙封趙國公。三月,隋煬帝被殺。五月,李淵即位,國號唐,建元武德,是為唐高祖。李淵以世民為尚書令。不久,又立建成為皇太子,封世民為秦王,元吉為齊王。

在唐朝統一全國的過程中,世民軍功甚多。他首先打敗瞭據有金城(今甘肅蘭州)一帶的薛舉,迫使舉子薛仁杲降唐;接著又打退瞭倚仗突厥勢力南攻河東的劉武周、宋金剛;武德四年(621)又打敗竇建德,消滅夏政權;同時迫使盤踞洛陽的王世充出降,鄭隨之滅亡,為統一全國奠定瞭基礎。

世民在統一全國的過程中功業超過建成和元吉,但身為次子,不能繼承皇位;太子建成亦知世民終不肯為人下,於是以世民為一方,以建成、元吉為另一方,展開瞭爭奪皇位繼承權的鬥爭。武德九年六月四日,李世民發動“玄武門之變”,殺死建成、元吉,逼唐高祖李淵退位,自己稱帝,是為唐太宗。次年(627)改元貞觀。

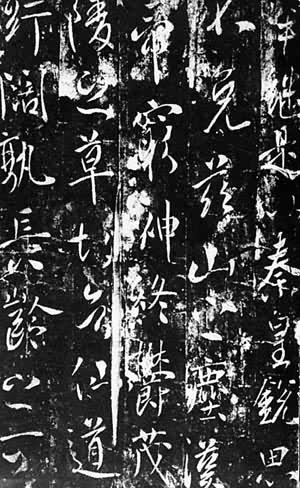

李世民《溫泉銘》

李世民《溫泉銘》

唐太宗即位後,懾於隋末農民起義的威力,居安思危,任用賢良,虛懷納諫,實行輕徭薄賦、疏緩刑罰的政策,並且進行瞭一系列政治、軍事改革。他的進步性政策和措施符合歷史發展的規律,終於促成瞭社會安定、生產發展的升平景象,史稱貞觀之治。貞觀之治是中國封建時代最著名的“治世”。

貞觀四年(630),唐太宗遣李靖平定東突厥,俘虜頡利可汗,解除瞭北邊的威脅;九年,平定吐谷渾,俘其王慕容伏允;十四年,又派侯君集平定高昌麹氏,於其地置西州,並在交河城(今新疆吐魯番西)置安西都護府。唐太宗對東突厥降眾及依附於突厥的各族執行比較開明的政策,受到他們的擁戴,因而被尊為“天可汗”。十五年以江夏王李道宗送文成公主和親於吐蕃的贊普松贊幹佈,發展瞭漢、藏兩族間的經濟文化交流。

唐太宗是傑出的政治傢,但畢竟具有階級和歷史的局限性,尤其在他的晚年,缺點暴露得越來越多。親征高麗的戰爭給中朝兩國人民帶來瞭災難,最後無功而還。

唐太宗最初立長子承乾為太子,後來又愛重第四子魏王泰,承乾由此產生瞭奪嗣之懼,企圖發動政變刺殺李泰,沒有成功,被廢為庶人。唐太宗為防止身後發生兄弟仇殺的悲劇,貶魏王泰,改立第九子晉王治為太子,即以後的唐高宗。太宗晚年著《帝范》一書以教戒太子,其中總結瞭他一生的政治經驗,也對自己的功過進行瞭評述。

貞觀二十三年唐太宗病危,令長孫無忌、褚遂良在其身後輔佐李治,五月,去世。葬於昭陵。(見彩圖)

晉祠銘碑 山西太原晉祠

晉祠銘碑 山西太原晉祠

昭陵六駿石刻之一——青騅 昭陵六駿為唐太宗騎過的六匹戰馬的浮雕 現存陜西省博物館

昭陵六駿石刻之一——青騅 昭陵六駿為唐太宗騎過的六匹戰馬的浮雕 現存陜西省博物館

昭陵六駿石刻之一——特勤驃 現存陜西省博物館

昭陵六駿石刻之一——特勤驃 現存陜西省博物館

參考書目

汪篯:《唐太宗》,《汪篯隋唐史論稿》,中國社會科學出版社,北京,1981。

胡如雷:《李世民傳》,中華書局,北京,1984。