北魏中期到唐前期的一種土地制度。從北魏太和九年(485)政府頒佈均田令開始實施,經東魏、西魏、北齊、北周、隋到唐建中元年(780)廢弛,前後約三百年。

均田制的內容 北魏頒佈的均田令由其前期在代北實行的計口授田制度演變而來,是當時北方人口大量遷徙和死亡,土地荒蕪,勞動力與土地分離,所有權和佔有權十分混亂這一特殊情況下的產物。其主要內容是:十五歲以上男夫受露田四十畝、桑田二二十畝,婦人受露田二十畝。露田加倍或兩倍授給,以備休耕,是為“倍田”。身死或年逾七十者將露田還官。桑田為世業田,不須還官,但要在三年內種上規定的桑、榆、棗樹。不宜種桑的地方,則男夫給麻田十畝(相當於桑田),婦人給麻田五畝。傢內原有的桑田,所有權不變,但要用來充抵應受倍田份額。達到應受額的,不準再受;超過應受額部分,可以出賣;不足應受額部分,可以買足。貴族官僚地主可以通過奴婢、耕牛受田,另外獲得土地。奴婢受田額與良民同。耕牛每頭受露田三十畝,一戶限四頭。凡是隻有老小癃殘者的戶,戶主按男夫應受額的半數授給。民田還受,每年正月進行一次。在土地不足之處,有滿十五歲成丁應受田而無田可受時,以其傢桑田充數;又不足,則從其傢內受田口已受額中勻減出若幹畝給新受田者。地足之處,居民不準無故遷徙;地不足之處,可以向空荒處遷徙,但不許從賦役重處遷往輕處。土地多的地方,居民可以隨力所及借用國有荒地耕種。園宅田,良民每三口給一畝,奴婢五口給一畝。因犯罪流徙或戶絕無人守業的土地,收歸國傢所有,作均田授受之用,但首先授其近親。地方守宰按官職高低授給職分田,刺史十五頃,太守十頃,治中、別駕各八頃,縣令、郡丞各六頃,不許買賣,離職時移交於接任官。

均田制與賦役制密切聯系。均田令公佈後,北魏又制定瞭新的租調制。均田農戶除丁男負擔征戍、雜役外,一夫一婦出帛或出佈一匹(四丈),粟二石。十五歲以上未婚男女四人,從事耕織的奴婢八人,耕牛二十頭,其租調都分別相當於一夫一婦的數量。

以上內容,各朝有過若幹變動。北周主要是取消倍田之名,應受額改為一夫一婦一百四十畝,單丁一百畝;受田年齡改為十八歲成丁受田,六十五歲年老退田。賦役負擔改為一夫一婦納調絹一匹、綿八兩(或佈一匹、麻十斤),租粟五斛,單丁減半。十八至五十九歲丁男一年服役三十日。北齊河清三年(564)重新頒佈均田令,規定鄴城三十裡內土地全部作為公田,按等差授給洛陽剛遷來的(原來從代京遷洛陽的所謂“代遷戶”)鮮卑貴族官僚和羽林、虎賁;三十裡以外,一百裡以內土地按等差授給漢族官僚和兵士。一百裡以外和各州為一般地區,應受田額與受田、退田年齡大致與北周同。奴婢受田人數按官品限制在三百至六十人之間。賦役負擔,一夫一婦之調與北周同,租為墾租二石、義租五鬥。奴婢則為良民之半。隋代開皇二年(582)令,丁男、中男的永業、露田受田額與北齊同。補充內容中突出的一點是官人永業田與品級相適應,自諸王以下至都督,最多授給一百頃,最少四十畝。此外,內外官按品級高下授給職分田(職田),最多五頃,最少一頃。內外官署又給公廨田,以供公用。賦役負擔以一夫一婦為一床,納租粟三石,調絹一匹(第二年減為二丈),綿三兩。單丁及奴婢、部曲、客女按半床納租調。丁男每年服役三十日(第二年減為二十日)。隋煬帝楊廣即位,免除婦人和奴婢、部曲的租調,大概也同時廢除瞭他們受田的制度。

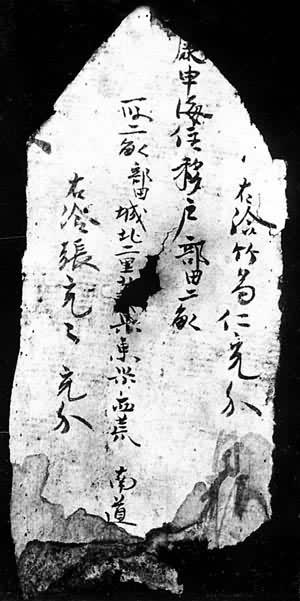

唐永徽二年(651)高昌縣授田簿 新疆吐魯番出土

唐永徽二年(651)高昌縣授田簿 新疆吐魯番出土

唐代均田制,在隋代基礎上,明確取消瞭奴婢、婦人及耕牛受田,土地買賣限制放寬,內容更為詳備。綜合武德七年(624)令、開元七年(719)令、開元二十五年令等記載,主要內容為:丁男和十八歲以上的中男(見丁中),各受永業田二十畝,口分田八十畝。老男、篤疾、廢疾各給口分田四十畝,寡妻妾三十畝。丁男和十八歲以上中男以外的人作戶主的,則受永業田二十畝,口分田三十畝。民戶原有的永業田,在不變動所有權的前提下,計算在已受田內,充抵應受的永業、口分額。有封爵的貴族和五品以上職事官、散官,可以依照品級請受永業田五頃至一百頃。勛官可以依照勛級請受勛田六十畝至三十頃。道士受口分田三十畝,女冠受口分田二十畝。僧尼受田與道士、女冠同。官戶[ID=guan_fanhu](指官府所屬的一種賤口)受田按百姓口分之半請受。工商業者在寬鄉地區,可以請受永業、口分田,其數量為百姓之半。受田悉足的叫寬鄉,不足的叫狹鄉。狹鄉的口分田減半授給。狹鄉的人不準許在寬鄉遙受田畝。五品以上官人永業田和勛田隻能在寬鄉授給,但準許在狹鄉買蔭賜田充。六品以下可在本鄉取還公田充。永業田皆傳子孫,不再收還。口分田身死後入官,另行授受,但首先照顧本戶應受田者。庶民有身死傢貧無以供葬以及犯罪流徙的,準許出賣永業田;遷往寬鄉和賣充住宅、邸店、碾碓的,並準許出賣口分田。在職官依照內外官品和職務性質的不同,有八十畝至十二頃的職分田,以其地租充作俸祿的一部分,離職時須移交後任。內外官署各有一頃至四十頃的公廨田,以其地租充作辦公費用。均田農戶法定的賦役負擔,大致與隋同(見租庸調)。

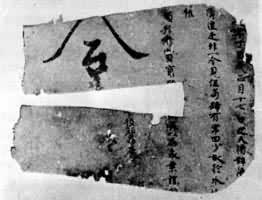

均田制的施行與作用 均田令,一方面通過奴婢、耕牛受田(隋以前)或依照官品授永業田(隋以後)等方式,保障貴族官僚地主利益,但限制他們占田過限。一方面又規定授田時先貧後富,以及限制民戶出賣應受份額的土地,以期農民也能擁有一定數量的土地。其目的是建立一套限額授受的土地制度,協調統治階級內部矛盾,緩和被統治者的反抗,使勞動力與土地結合,以利於政府對農民的控制,以及恢復和發展農業生產,保證政府賦役來源。均田令規定的受田數量,指的是應受田,也就是受田的最高限額。實施均田令時,民戶除原有私地和已占有的小塊無主土地按田令規定進行登記,算作已受額外,不滿應受額部分,是否可以補充,補充多少,則因時因地而異。總的說來,農民所擁有的土地絕大多數是達不到應受額的。在長期戰亂,存在大量無主土地、荒田的地區,農民所受土地較多,如北魏及唐初的山東地區。但各個地區之間不平衡,北魏到唐的均田令都有寬鄉、狹鄉之分。唐貞觀時,關中的靈口就是狹鄉地區,一丁受田隻有三十畝。有的地區還不到三十畝。在相對和平時期,缺乏無主土地,農戶受田則很少。如隋初狹鄉一丁隻有二十畝,沒有丁男的戶,土地更少。從文獻記載和敦煌、吐魯番發現的手實、計帳、戶籍以及給田、授田、欠田等均田授受的簿籍看,均田令無疑是施行瞭的。直到開元時期,西州仍在進行土地還授,盡管還授的田畝數很少。

唐史天濟取永業田辭文書 新疆吐魯番出土

唐史天濟取永業田辭文書 新疆吐魯番出土

學術界對均田制實施的范圍一直存在著不同的意見。一種認為,北魏至唐,均田制始終僅施行於北中國,江南沒有推行。一種認為,隋滅陳統一南北後,均田制已推行於江南地區。均田制的實施,肯定瞭土地的所有權和占有權,減少瞭田產糾紛,有利於無主荒田的開墾,因而對農業生產的恢復和發展起瞭積極作用。均田制的實施,和與之相聯系的新的租調量較前有所減輕以及實行三長制,有利於依附農民擺脫豪強大族控制,轉變為國傢編戶,使政府控制的自耕小農這一階層的人數大大增多,保證瞭賦役來源,從而增強瞭專制主義中央集權制。均田制是在鮮卑拓跋部由遊牧、畜牧經濟向農業經濟轉變,鮮卑及其他少數族與漢族融合的過程中產生的,它的實施加速瞭上述轉變過程。隋朝所以能夠統一南北以及唐王朝的強大,均田制的實施是一個重要原因。

均田制的性質 學術界看法不一。主要有兩種說法:①均田制是封建國傢土地所有制。但此說對均田制是否包括社會上早已存在的私有土地理解不同。一部分學者認為,原有的私有土地已包括在均田制內。還有一部分學者認為,私有土地存在於均田制之外,與均田制同時並存。②均田制具有兩重性,既包括封建國傢土地所有制,又包括土地私有制。北魏實施均田制時,中國北方一方面存在著大量無主土地和荒地,按照傳統,屬國傢所有;一方面存在著以宗主為代表的巨大的地主勢力和早已根深蒂固的土地私有制。實施均田制並沒有改變私有土地的所有權性質。均田制的兩重性,正是客觀存在著的兩種不同性質的土地所有制在法令上的反映。實施均田令,不僅把國有土地按桑田、露田名目請受登記,原有的私地在不變動所有權前提下,也按均田令規定進行瞭登記,充抵應受額。這一原則貫徹於北魏至唐的均田令中,始終未變。均田制范圍的露田(正田、口分田)、職分田、公廨田等,屬國傢所有。原有的私田、園宅地、桑田(麻田、世業田、永業田)、官人永業田、勛田、賜田等,屬私人所有。這兩種封建所有制性質不同的土地,並存於均田制范圍內,互相影響,互相轉化,占支配地位的是封建地主土地所有制。

均田制雖然包括私有土地,但能用來授受的土地隻是無主土地和荒地,數量有限。因而均田農民受田,開始就普遍達不到應受額。口分田雖然規定年老、身死入官,但實際上能還官的很少。隨著人口的增多和貴族官僚地主合法、非法地把大量公田據為己有,能夠還授的土地就越來越少。均田令雖然限制土地買賣、占田過限,但均田農民土地不足,經濟力量脆弱,賦役負擔沉重,稍遇天災人禍,就被迫出賣土地,破產逃亡。地主兼並土地是必然要發生的。正因為如此,均田制在北魏實施以後不久即被破壞。經過北魏末年的戰亂,無主土地和荒地增多。繼起的東西魏、北齊、北周、隋,施行之後又破壞。隋末農民起義後,人口大減,土地荒蕪,新建立起來的唐王朝重新推行均田令,成效顯著。唐高宗以後,均田制又逐漸被破壞。隨著大地主土地所有制的發展,國有土地通過各種方式不斷轉化為私有土地。到唐玄宗開元天寶年間,土地還授實際上已不能實行。德宗建中元年實行兩稅法後,均田制終於廢弛。

參考書目

韓國磐:《北朝隋唐的均田制度》,上海人民出版社,1984。

堀敏一:《均田制の研究》,巖波東店,東京,1975。