埃塞俄比亞全名為埃塞俄比亞社會主義共和國。原名阿比西尼亞,系由古代南阿拉伯哈巴沙部落而得名。位於非洲東北部,素有“非洲屋脊”之稱。領土面積為122.36萬平方公裡,人口4200萬(1984),奧羅莫人和阿姆哈拉人占人口的75%,其他有提格雷人、索馬裡人等。國語為阿姆哈拉語,通用英語。居民中基督教徒和伊斯蘭教徒各占35%。首都阿迪斯阿貝巴。埃塞俄比亞境內河谷甚多,東非大裂谷縱貫中央,交通十分不便,故而在其漫長的歷史發展中,形成獨具一格的政治、經濟、文化特點,,並有利於抵禦外來的入侵,但同時也易於形成閉塞和政治割據的局面。

上古時代 遠在史前時期,人類的祖先就在埃塞俄比亞高原及其周圍地區活動、生息。公元前第1千紀,這裡居住著操閃米特-含米特語及其他語言的各族人民。其中,北部和中部居住著庫施人,埃塞俄比亞高原的西部和南部則居住著操尼洛特語和蘇丹語的部落。有關古代埃塞俄比亞的文字記載不多。“埃塞俄比亞人”一詞,最初是古希臘人對當時所知的世界南端居民的泛稱,意為“曬黑的面龐”。在埃塞俄比亞的古代傳說和記載中,把所羅門王和示巴女王之子孟尼利克一世定為開國君主,這表明在公元前第1千紀或更早一些時候,原來居住在阿拉伯半島南部的示巴部落等曾陸續渡過紅海,移居埃塞俄比亞。他們逐漸同當地居民融合,給當地社會經濟、政治、文化等方面帶來巨大影響。

歷史上有關埃塞俄比亞的第一次準確的文字記載,見於公元1世紀亞歷山大港一名佚名水手用希臘文寫的《紅海回航記》。它記述瞭阿克蘇姆王國和首都阿克蘇姆及其對外貿易中心阿都利斯。古代地中海地區經紅海同印度進行的東西方貿易,促進瞭阿克蘇姆王國的繁榮。4世紀時,在國王埃紮納統治下,阿克蘇姆王國進入極盛時代,疆域包括今埃塞俄比亞北部和阿拉伯半島的也門地區。350年埃紮納西渡尼羅河滅庫施王國。同時,基督教一性論教派成為阿克蘇姆的國教,獲得廣泛傳播。阿克蘇姆國傢存在著奴隸制,農業和手工業比較發達。7世紀阿拉伯帝國崛起後,紅海商路的過境貿易衰落。阿克蘇姆國力日衰,國傢中心逐漸南移。

割據紛爭的中世紀 由於經濟、政治重心的不斷南移,屬庫施人的阿高族地區逐漸成為國傢的中心,大批阿高人進入軍隊和宮廷。阿高人首領與王室通婚,地位日漸顯要,控制瞭國傢權力,並在12世紀左右建立瞭新的王朝--紮格維王朝(意為阿高人的王朝)。紮格維王朝大約延續瞭150年。它繼續向西方和南方擴張。13世紀初,國王拉利貝拉當政期間,在首都羅哈及其他地方修築瞭一些有名的獨石教堂,因此紮格維王朝的首都即以拉利貝拉命名。

1270年,紮格維王朝被所羅門王朝取代。所羅門王朝的開國君主耶庫諾·阿姆拉克竭力迎合阿姆哈拉貴族以及教會的需要,將大量土地分給修道院,並繼續向南擴張。13世紀,埃塞俄比亞已是一個封建國傢,但奴隸制在社會經濟中仍占一定地位。土地集中在世俗和教會封建主手中,農民除負擔沉重的徭役、貢賦以外,還有為封建主出征打仗的義務。

埃及法蒂瑪王朝建立後,紅海商路復興,伊斯蘭教沿紅海至埃塞俄比亞內地的商路逐漸傳播。南部沿海及紹阿等地陸續出現瞭一些割據的伊斯蘭教小蘇丹國。埃塞俄比亞的基督教王國同伊斯蘭教蘇丹國之間的摩擦和鬥爭,一直延續瞭幾個世紀。16世紀,奧斯曼帝國不僅出兵占領瞭馬薩瓦等沿海港口,還支持綽號為“格蘭”(意為左撇子)的伊曼·艾哈邁德·伊本·易卜拉欣·加齊教長對所羅門王朝發動大規模戰爭。戰爭期間,格蘭率領大軍長驅直入,一路燒殺搶掠,阿克蘇姆等許多古老城市在戰火中變成一片廢墟。1541年,葡萄牙人應埃塞俄比亞皇帝之請,派遣克裡斯托弗·達·伽馬率葡軍前來助戰。格蘭被擊敗,不久卷土重來,擊敗葡軍,達·伽馬被俘並被殺。格蘭取勝後過高地估計瞭自己的力量,最後被所羅門王朝的南北方軍隊擊敗,中彈而死。伊斯蘭教勢力被逐後,羅馬天主教的耶穌會乘機進入埃塞俄比亞,耶穌會傳教士的貪婪、橫暴行徑,激起埃塞俄比亞人民的義憤。1633年,皇帝法西利德斯驅逐耶穌會勢力,受到舉國上下的支持。

與此同時,原住在朱巴河流域的加拉人也在16世紀從南方向埃塞俄比亞腹地遷徙,迫使所羅門王朝將首都北移,從而開始瞭埃塞俄比亞歷史上的貢德爾時期(1632~1855)。長期戰亂使埃塞俄比亞的基督教王國嚴重削弱,貢德爾後期,王國的經濟和政治均已衰敗不堪。地方封建勢力紛紛坐大、割據一方,號稱“萬王之王”的皇帝則淪為傀儡。18世紀中葉至19世紀中葉,埃塞俄比亞內部紛亂,混戰不休,史稱“王子紛爭的年代”。此時英、法等西方列強乘機與地方割據勢力簽訂協定,企圖利用混亂局面從中漁利。埃塞俄比亞面臨著嚴重的民族危機。

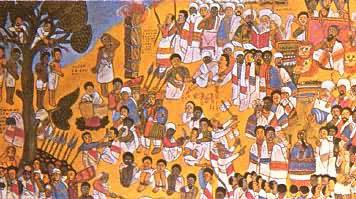

近代統一國傢的形成 在外部殖民主義入侵、內部戰亂不止的情況下,1855年,卡薩征服貢德爾、阿姆哈拉和提格雷後加冕稱帝,號提奧多爾二世(見彩圖)。提奧多爾二世即位後,采取一系列措施,力圖實現國傢的統一和進步。但他的改革遭到殖民主義者、地方封建割據勢力及教會的敵視和反抗。1867年英國派遠征軍入侵埃塞俄比亞,1868年4月13日,提奧多爾二世兵敗自殺。

提奧多爾二世統治時期的埃塞俄比亞法庭

提奧多爾二世統治時期的埃塞俄比亞法庭

提奧多爾二世死後,提格雷的封建主卡薩、瓦格的戈巴茲與紹阿的孟尼利克二世三足鼎立,互爭雄長。1872年,卡薩擊敗戈巴茲後稱帝,號約翰四世,在他統治時期,平定瞭埃塞俄比亞大部分地區,並在1875~1876年粉碎瞭受英國支持的埃及軍隊的進犯。1885年,意大利殖民者侵占馬薩瓦並向內地蠶食,約翰四世堅持維護民族獨立和主權,率兵前往抵抗。其部將阿盧拉公爵在1887年初於多加利殲滅一支意大利侵略軍,打擊瞭殖民強盜的氣焰。1889年約翰四世在同馬赫迪起義軍隊的戰鬥中受傷身亡。

1889年11月6日,孟尼利克二世稱帝。即位不久,意大利殖民主義者施展詭計,利用同孟尼利克二世簽訂的《烏查利條約》意文本,單方面宣佈對埃塞俄比亞實行殖民“保護”,遭到埃塞俄比亞的拒絕。1895年,意大利發動侵埃戰爭。孟尼利克二世領導全國軍民英勇抵抗,1896年3月阿杜瓦戰役告捷,迫使意大利承認埃塞俄比亞的主權和獨立。埃塞俄比亞遂成為非洲大陸唯一能在帝國主義侵略面前保持獨立的國傢(見埃塞俄比亞第一次抗意戰爭)。孟尼利克二世實行瞭一系列推動國傢進步的改革。但他晚年多病,失去瞭對國傢政權的控制,英、法、意、俄等帝國主義乘機加緊對埃塞俄比亞進行滲透、擴張,劃分各自的勢力范圍。

海爾·塞拉西一世統治時期 1913年,孟尼利克二世去世。其外孫埃雅蘇即位後,采取親伊斯蘭教和親德政策,遭到廣泛反對。1916年的宮廷政變廢黜瞭埃雅蘇,孟尼利克二世之女佐迪圖公主於次年2月11日即位,塔法裡·馬康南公爵出任攝政。

塔法裡·馬康南攝政後,主張繼續進行改革,同以佐迪圖為首的守舊派進行瞭長期的鬥爭。1930年4月,佐迪圖病死,11月塔法裡·馬康南加冕為皇帝,稱海爾·塞拉西一世。他即位後,立即全面推行其改革政策。

1935年10月3日,意大利法西斯為瞭吞並埃塞俄比亞,悍然發動侵略戰爭。海爾·塞拉西一世領導人民奮起抗擊侵略者(見彩圖)。但是,由於雙方力量對比懸殊,以及英、法、美等國政府對法西斯侵略者實行妥協、縱容政策,埃塞俄比亞戰敗。1936年5月,意大利侵略軍攻陷亞的斯亞貝巴。海爾·塞拉西一世流亡英國。同年6月,意大利將埃塞俄比亞同意屬索馬裡和厄立特裡亞合並為“意屬東非”。然而,埃塞俄比亞人民和一部分愛國封建主並未屈服,他們以遊擊戰爭打擊侵略者。第二次世界大戰爆發後,流亡海外的埃塞俄比亞愛國者積極進行恢復祖國獨立的鬥爭。1941年1月,海爾·塞拉西一世率領愛國武裝力量同英軍一道打回埃塞俄比亞本土,4月,收復亞的斯亞貝巴。5月,海爾·塞拉西一世在首都舉行瞭凱旋式。埃塞俄比亞恢復瞭民族獨立。(見埃塞俄比亞第二次抗意戰爭)

埃塞俄比亞人民抗擊意大利侵略軍(19世紀90年代)

埃塞俄比亞人民抗擊意大利侵略軍(19世紀90年代)

第二次世界大戰後,在世界民主潮流的推動下,海爾·塞拉西一世積極支持非洲和第三世界人民反對殖民主義、霸權主義的鬥爭。在內政方面,封建統治集團日趨腐敗,皇室和教會占有全國耕地的90%,而占全國人口絕大多數的農民隻占有10%。1950年在戈賈姆、1969年在南部省份出現反封建的農民暴動。戰後,民族資產階級和工人階級也成長起來,它們都受到封建制度的壓迫。在海爾·塞拉西一世統治的最後十多年間,國內矛盾迅速激化。1960年12月以門格斯圖·紐威準將為首的一批要求變革的軍官和官吏,乘海爾·塞拉西一世出訪之機,發動政變。政變雖遭鎮壓,卻留下深遠影響。

與此同時,厄立特裡亞問題也尖銳起來。根據1950年2月聯合國大會投票結果,厄立特裡亞於1952年9月同埃塞俄比亞結成聯邦。1962年11月,厄立特裡亞議會通過決議完全並入埃塞俄比亞。然而,厄立特裡亞的民族主義組織──厄立特裡亞解放陣線卻要求厄立特裡亞完全獨立。並於1961年9月開始進行武裝鬥爭,日益擴大對厄立特裡亞的控制。

1974年革命 1973年提格雷和瓦洛省發生嚴重旱災,統治集團對民眾封鎖消息。當人民獲知真相後,十分憤慨,加之食品和石油產品價格暴漲,激起全國普遍不滿。1974年2月,首都亞的斯亞貝巴發生罷工。各行各業紛紛響應,士兵也嘩變轉向人民,迫使內閣倒臺。9月12日,臨時軍事行政委員會成立,監禁海爾·塞拉西一世,並宣佈廢除君主制,開始瞭軍政府執政時期。1974年11月特費裡·本蒂任軍委會主席,1977年2月3日,臨時軍委會發表聲明,處決本蒂。2月11日門格斯圖·海爾·馬裡亞姆中校就任軍委會主席。

參考書目

R.格林菲爾德著,鐘槐譯:《埃塞俄比亞新政治史》,商務印書館,北京,1974。(R.Greenfield,Ethiopia,a New Political History, Dall Mall Press, London,1963.)

Colin Legum, Ethiopia; the Fall of Haile Selassie's Empire,Africana Pub.,New York,1975.

A. Mockler , Haile Selassie's War , OxfordUniversity Press., Oxford,1984.