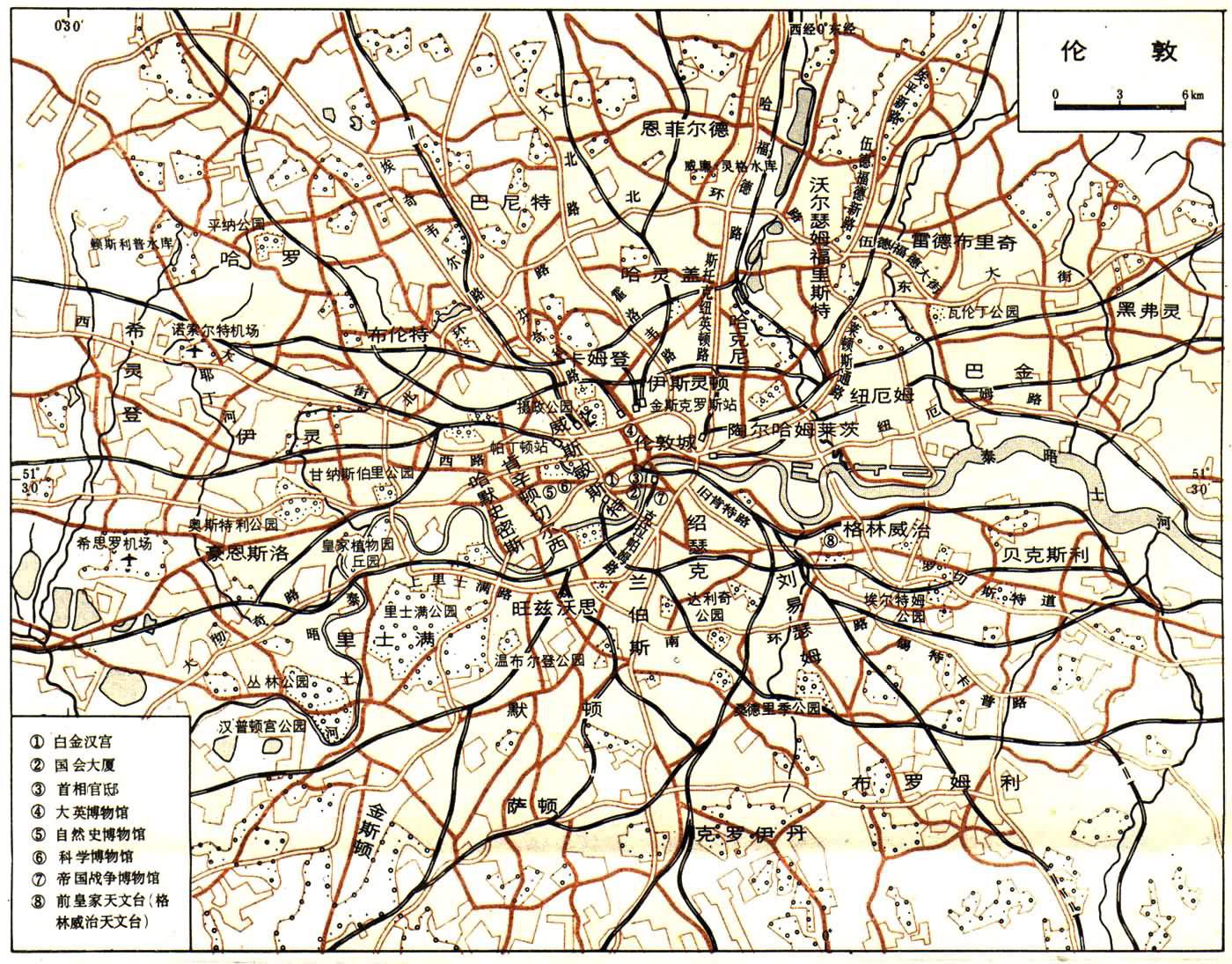

英國首都,經濟、文化中心,主要交通樞紐,世界最大城市和金融中心之一。位於英國東南部,跨泰晤士河,市中心距河口88公裡。由內倫敦和外倫敦組成,又稱大倫敦。面積1580平方公裡,占全國0.65%,人口671.3萬(1981),占全國12%。其中內倫敦由倫敦老城(錫蒂)和12個區組成,面積301平方公裡,人口249.8萬;外倫敦由20個區組成,面積1279平方公裡,人口421.5萬。在大倫敦範圍以外,還有一個“大都市週邊區”,面積達1.2萬平方公裡。

自然條件 倫敦位於同名盆地中央部分,該盆地為一東西走向的狹長向斜盆地,長130公裡;南北兩面均為白堊紀丘陵,北面是奇爾特恩丘陵,南面是北部丘陵,中部為第三紀粘土和砂礫層,平均海拔45米。泰晤士河曲折橫貫市區,河面寬180~270米,倫敦橋以下可通行海輪,為港口的發展提供瞭有利條件。

典型的溫帶海洋性氣候,冬季溫和,夏季涼爽。年平均氣溫10.5℃,最熱月(7月)平均氣溫17.6℃,最冷月(1月)4.2℃。年均降水量615毫米,季節分配相對均勻,各月降水量變動於38~66毫米之間,以10~12月較多,2~4月較少。全年雨日達167天,其中降雪日平均14天。日照少,蒸發不強,濕度頗大,曾以多霧馳名於世。年平均相對濕度81%,12月高達89%。秋、冬季為霧日最多的季節,全年霧日總數達40~50天。近年來,由於大量工廠外遷,燃料構成有所改變,環境保護措施日見成效,煙塵減少,濃霧罩城的狀況明顯改善。

發展簡史 公元前2000~前1000年已出現村鎮聚落。公元43年,羅馬軍隊侵占後成為軍事要塞和在不列顛的統治中心,稱“倫丁季姆”,倫敦之名即從中衍變而來。公元200年,羅馬人在其周圍築起長5公裡餘的城墻(在西門附近今尚有小段遺留),城墻內即為倫敦城,面積約2.6平方公裡,成為城市發展的核心。當時商業繁榮,航運發達,是通歐洲大陸的重要商埠。7世紀起成為東撒克遜王朝都城。11世紀起又為諾曼人統治不列顛的中心,城市規模顯著擴大。11世紀上半葉人口達2萬。地理“大發現”後,商業貿易和航運業進一步發展,成為當時英國統一的國內市場的經濟中心。1664年末至1666年初發生大瘟疫,全市46萬居民中死亡7.5萬;1666年9月2日又發生大火災,烈火持續至5日,市區2/3化為灰燼。當時正值資本主義上升時期,城市重建迅速。產業革命後,工商業迅速發展,人口急劇增長,1810年超過100萬,1901年達458萬,成為當時世界上最大的城市,在金融、貿易中占特殊重要地位。第二次世界大戰後,其金融中心地位相對下降,人口也有減少(1939年曾達861萬的最高紀錄,後逐年下降)。

經濟地理 全國經濟中心,工業、商業、金融、保險和交通運輸業在國內均占首要地位。在就業人口中,第三產業占3/4,第二產業占1/4,第一產業比重極微。第二次世界大戰前夕,工業總產值約占全國1/4。為改善因工業過度集中而造成的不良環境,逐漸將工業向外擴散,1945~1968年全市3270傢工廠中,有一半遷出,工業總產值占全國的比重因而顯著下降,目前僅約占1/8。

全國最大的機械工業城市,從業人數占工業人數的2/5以上。最大的工業部門是機電和電子,其次為汽車制造。精密儀器、飛機、船舶修造等部門也較發達。印刷工業的規模僅次於機械工業,是世界主要出版中心之一,從業人數占工業總人數的1/8。紡織服裝工業居第三位,占工業從業人數近1/10(後有明顯衰退)。此外還有食品、化工、木材加工、卷煙、制革、建築材料等部門。工業主要分佈在城市東部的泰晤士河下遊兩岸,這裡緊靠港口區,交通運輸和用水十分便利,原料和燃料消耗量大的工廠(如發電、煤氣、煉油、水泥、面粉、制糖、造紙等)和修船廠基本上集中於此。泰晤士河北岸的達格納姆有大型汽車廠。內倫敦西側的泰晤士河兩岸,是紡織、服裝和印刷業集中地區,多中小型工廠。城市東南部是19世紀末以後新興的工業區,主要有木材加工、服裝、金屬制品等部門。隨著工業的向外擴散,倫敦北部和西部建起瞭大批較為現代化的工廠,如大型飛機制造廠、汽車制造廠、電子器材廠、精密儀器廠等。

全國最大的水、陸、空交通樞紐。國內主要交通幹線均以此為起點,有鐵路和公路通全國各大城市。通過海峽輪渡,與歐洲大陸的陸上交通亦十分便捷。全市道路總長1.2萬公裡,其中公共汽車錢路即達2800餘公裡。地下鐵路長414公裡,設有280個車站,規模之大居世界最前列。有兩個航空港:希思羅機場,位於市西25公裡處,年客運量約3000萬人次,是世界上最大的國際航空港之一;蓋特威克機場,位於城南43公裡處,年運量約800 萬人次。全國第一大港。港區自倫敦橋沿泰晤士河向下遊延伸約50公裡,航道寬100~300米,最大水深9.7米,分三大港區:①印度和米爾沃爾港區,可裝卸各種貨物,最大水深9.1米,主要供來往北歐、南歐、西亞、東非和中美洲的船舶使用;②蒂爾伯裡港區,設有大型滾裝船和集裝箱碼頭,最大水深12米,主要供來往南亞、西非、北美和遠東的船舶使用;③油輪碼頭,最大水深14米,可停泊數十艘10~20萬噸級油船。年總吞吐量4400萬噸(1982)。

幾個世紀來,倫敦一直是世界上最重要的金融、貿易中心之一,目前地位僅次於紐約(見彩圖)。

英國倫敦金融中心

全市現有銀行500多傢(其中外國銀行470傢),是世界最大的外匯市場。有保險公司800多傢(其中外國保險公司170多傢),在國際性保險收入總數中占1/5,居世界首位;勞埃德保險行名聞遐邇。世界上最重要的黃金交易市場。此外,股票交易所和各種專業交易所(白銀、有色金屬、羊毛、橡膠、茶葉、咖啡、可可等)對世界經濟均有很大影響。零售商業和旅遊業也非常發達,每年接待外國遊客達1000萬人次,旅遊外匯收入占全國60%。

英國倫敦金融中心

全市現有銀行500多傢(其中外國銀行470傢),是世界最大的外匯市場。有保險公司800多傢(其中外國保險公司170多傢),在國際性保險收入總數中占1/5,居世界首位;勞埃德保險行名聞遐邇。世界上最重要的黃金交易市場。此外,股票交易所和各種專業交易所(白銀、有色金屬、羊毛、橡膠、茶葉、咖啡、可可等)對世界經濟均有很大影響。零售商業和旅遊業也非常發達,每年接待外國遊客達1000萬人次,旅遊外匯收入占全國60%。

文化 英國最大的文化中心,在科學、藝術、新聞、出版、廣播、電視、教育、宗教、體育等領域均占極重要的地位。有較著名的博物館、圖書館、美術館35座,其中大英博物館是世界上出類拔萃的博物館,圖書館藏書600萬冊,還有科學、海洋、人種、戰爭、空軍、工人運動、地質、戲劇、猶太人等專業博物館。有大學4所,各類高等專科院校及夜校近千所,其中倫敦大學建於1827年,為英國50餘所大專院校的聯合體,規模居全國首位,所屬經濟政治學院尤負盛譽。有劇院50多座,皇傢莎士比亞劇團、皇傢芭蕾舞團、倫敦交響樂團等均享有世界聲譽。體育設施眾多,其中溫伯利體育場(足球)、溫佈爾頓體育場(網球)、肯漢姆體育場(橄欖球)以及愛潑薩姆跑馬場和水晶宮遊泳館尤為著名。全國主要報刊大部分在倫敦出版,辦事機構集中於艦船街。英國廣播公司(BBC)創於1927年,是世界上很有影響的廣播、電視機構。全國宗教活動中心,建有許多歷史悠久的大教堂,著名的有聖保羅大教堂(初建於604年)、威斯敏斯特大教堂(1065)、聖巴塞洛繆大教堂(1123)、猶太教堂(1701)等。世界上較大的宗教和教派在倫敦大都建有教堂。

全市有公園近200個,綠地500多處,人均占有公園綠地5.7平方米。最著名的公園是占地257公頃的海德公園和占地204公頃的攝政公園,前者以體現資產階級民主的“自由論壇”馳名世界,後者則以巨大的動物園和露天劇場吸引遊人。地處西郊的丘園以皇傢植物園著稱,植物多達4萬餘種。此外,皇傢天文臺舊址格林威治公園亦為遊客所向往。

功能分區 ①倫敦城,又稱錫蒂。位於市中心,泰晤士河北。為城市起源地,也是現代倫敦的核心,被稱為“城中之城”。幾百年來一直是具有世界意義的金融貿易中心,銀行、保險公司和證券交易所林立,英格蘭銀行總部所在地。工業規模不大,有服裝、珠寶、醫療器械等。人口自18世紀末葉起逐漸減少,現常住居民僅5500人,但白晝人數常達50萬。②西區。位於倫敦城以西,由內倫敦3個區組成,是全國的行政中心,白金漢宮(見彩圖)、

英國首都倫敦白金漢宮

國會大廈、首相官邸、政府總部門的所在地。又是倫敦主要的社交、文化和娛樂區,皮卡迪利廣場周圍旅館、商店、劇院、餐廳、夜總會雲集。海德公園附近是豪華的住宅區。③東區。位於倫敦城東側,由內倫敦兩個區組成,是主要的港口區、工業區和工人住宅區。該區集中瞭煉油、煤氣、造紙、水泥等污染工業,市容和居住環境與西區形成鮮明對照,隨著工廠外遷和部分碼頭廢棄,經濟更趨蕭條。④南區。由泰晤士河南岸內倫敦各區組成,是工商業和住宅區。主要工業有印刷、食品、機械等部門,多集中分佈於中部,住宅區分佈在外圍。還有格林威治天文臺舊址以及首次公演莎士比亞劇本的地球劇院(見彩圖)。

英國首都倫敦白金漢宮

國會大廈、首相官邸、政府總部門的所在地。又是倫敦主要的社交、文化和娛樂區,皮卡迪利廣場周圍旅館、商店、劇院、餐廳、夜總會雲集。海德公園附近是豪華的住宅區。③東區。位於倫敦城東側,由內倫敦兩個區組成,是主要的港口區、工業區和工人住宅區。該區集中瞭煉油、煤氣、造紙、水泥等污染工業,市容和居住環境與西區形成鮮明對照,隨著工廠外遷和部分碼頭廢棄,經濟更趨蕭條。④南區。由泰晤士河南岸內倫敦各區組成,是工商業和住宅區。主要工業有印刷、食品、機械等部門,多集中分佈於中部,住宅區分佈在外圍。還有格林威治天文臺舊址以及首次公演莎士比亞劇本的地球劇院(見彩圖)。

英國格林威治天文臺

⑤北區。位於倫敦城西北,由內倫敦兩個區組成,是工商業和文化區。工業水平較高,主要有印刷、鐘表、樂器、釀造、服裝、傢具、光學儀器等部門。還設有國傢美術館、大英博物館和倫敦大學。⑥外倫敦。是內倫敦工業和常住人口向外擴散的重要地區。工業有汽車、飛機、電機、電子、機床、精密機械等部門,工廠規模較大,設備較現代化,多沿泰晤士河、運河及幹線公路分佈。住宅多為公寓和別墅,每天有200萬人進出內倫敦。其餘外緣已進入環繞大倫敦的“綠帶”區,分佈有農田、苗圃。

英國格林威治天文臺

⑤北區。位於倫敦城西北,由內倫敦兩個區組成,是工商業和文化區。工業水平較高,主要有印刷、鐘表、樂器、釀造、服裝、傢具、光學儀器等部門。還設有國傢美術館、大英博物館和倫敦大學。⑥外倫敦。是內倫敦工業和常住人口向外擴散的重要地區。工業有汽車、飛機、電機、電子、機床、精密機械等部門,工廠規模較大,設備較現代化,多沿泰晤士河、運河及幹線公路分佈。住宅多為公寓和別墅,每天有200萬人進出內倫敦。其餘外緣已進入環繞大倫敦的“綠帶”區,分佈有農田、苗圃。