荷蘭第二大城市,世界最大港口。位於萊茵河與馬斯河匯合處,新馬斯河兩岸。辟有長32公裡的新水道與北海相連,港區水域深廣,內河航船無須過閘即可進港,外港歐羅波特港深水碼頭可泊巨型貨輪、超級油輪。河口潮高平均1.5米,海輪出入無阻,經萊茵河等航道、公路與鐵路網、石油管線通廣闊腹地,素有“歐洲門戶”之稱。市區面積200多平方公裡,港區100多平方公裡。市區人口55.88萬,包括周圍衛星城約102.4萬(1983)。

城市位於低荷蘭地區,地表低平,海拔-1米左右,東北部圍墾區衛星城亞歷山大斯塔德附近海拔-6.5米,為荷蘭最低點。氣候冬溫夏涼,最冷月(1月)平均氣溫1℃,最熱月(7月)17℃。年降水量700毫米。9~10月有龍卷風。

歷史上幾經興衰。老城原為鹿特河匯入馬斯河灣處的漁村,1283年因小型圍墾地面得名。1328年修堤築壩形成漁業港鎮。1570年後隨著西歐海上運輸和對外貿易的開辟,成為英、法和德國之間的過境運輸港,西歐去北海、北冰洋漁船的備航和起航站。1795~1815年法國占領期間,由於河口淤積,通航能力下降,港市一度衰落。19~20世紀,隨資本主義經濟迅速發展及蘇伊士運河通航而復興,特別是1895年建成通北海的運河新水道,1877年接通市區與南荷蘭間的鐵路,以及德國的魯爾區成為歐洲最大工業區以後,港口腹地范圍空前擴大,運輸條件大大改善,至20世紀初一躍而成荷蘭第一大港,為歐洲與亞、非、北美間過境運輸繁忙港口。20世紀初開發馬斯河南岸岸線,港區不斷西延。30年代後建成當時世界最大人工挖掘港口──瓦爾港。1947~1955年港口主體西移至羅曾堡島,建成可容載重6.5萬噸礦船的博特萊克港和石油化工區。60~70年代又根據集裝箱等海運新技術和油輪載重噸位的發展趨勢,在島西開挖深23米、寬400~600米、長12公裡的貝爾運河,修建歐羅波特港,在濱海淺灘淤積造地修建馬斯低地港。港口和工業區面積自第二次世界大戰後至70年代中期由26.3平方公裡擴大至100平方公裡,使鹿特丹自1965年起躍為世界第一大港、最大的貨物儲存和分配中心。有400條海上航線通世界各地,每年約有3.1萬艘海輪和18~20萬艘內河船舶停靠(1978)。年吞吐量2.32億噸(1983)(1973年高達3.09億噸),年客運量達100萬人次。碼頭岸線總長37.9公裡。自東而西主要港區有馬斯、瓦爾、博特萊克、歐羅波特港和馬斯低地港。港區水域面積29.1平方公裡,其中歐羅波特港與馬斯低地港水域面積共19平方公裡,可泊50萬噸級特大油輪,運河航道可通行30萬噸級巨型油輪。港口設備先進,擁有機械化裝卸碼頭、大型專業倉庫和冷藏庫,並是世界主要集裝箱港口之一,1983年處理集裝箱100多萬隻(其中歐羅波特港80萬隻),港口貨物的集疏運幹線萊茵河、高速公路、港口鐵路與國內外交通網相連。進港原油除經萊茵河轉運外,還敷設輸油管通阿姆斯特丹,以及聯邦德國、比利時。大宗過境貨運占貨運總量的85%,其中原油和石油制品占70%,餘為礦石、煤炭、糧食、化肥等。進出口主要對象為聯邦德國、英國、法國、意大利等歐洲共同體國傢。

鹿特丹港的集裝箱碼頭

鹿特丹港的集裝箱碼頭

重要的工業基地和貿易中心。市區設有規模較大的銀行、保險公司和國際貿易中心機構。工業分佈於新水道沿岸,以煉油、石油化工、船舶修造、港口機械、食品等工業為主。著名的石油化工城市,擁有5個大型煉油廠,年原油加工能力8500萬噸,占西北歐總能力的1/5。造船工業發達,7個大型造船廠擁有30多個浮船塢,生產巨型油輪、貨輪和集裝箱船等。

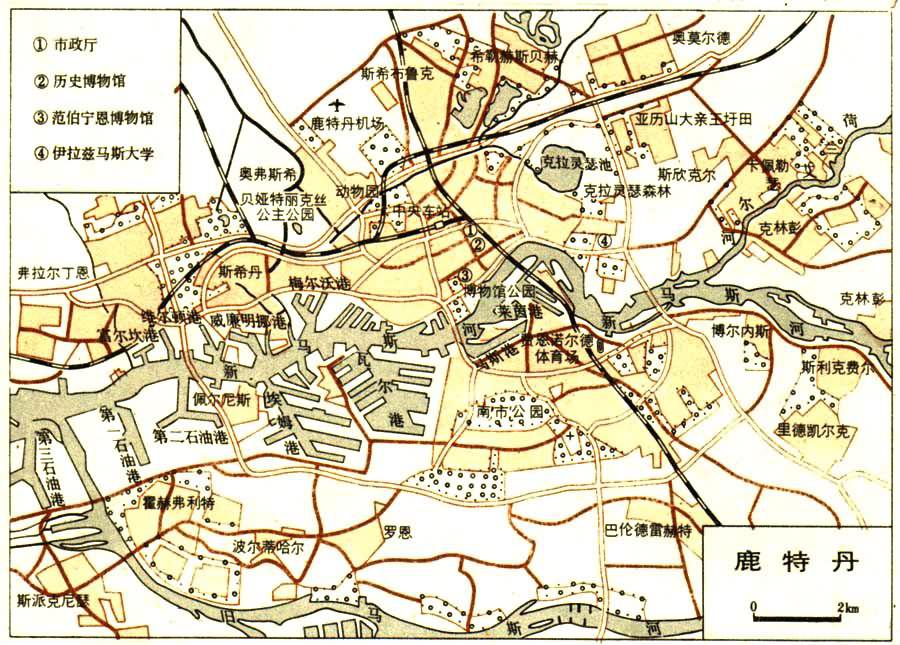

功能分區明確。以新馬斯河為界,北部是歷史上形成的內城,南部主要為港區,兩者之間有橋梁、隧道、渡船和鐵路緊密相聯。內城的西海堤以南新馬斯河沿岸為行政中心,保留有昔日的市政廳、聖勞倫斯大教堂等歷史遺跡,港務和銀行、保險機構集中於此。市中心廣場附近是主要商業區。居住區在商業區外圍。市中心若幹街區在第二次世界大戰前的基礎上,減少建築用地,增加綠地和空間,鋪設寬廣道路,修建多層建築和高層住宅群(以國際貿易中心大樓最為突出),市容大為改觀。東郊兩湖區和荷蘭之角附近海濱為主要遊憩地。市內多各種娛樂場所和博物館。