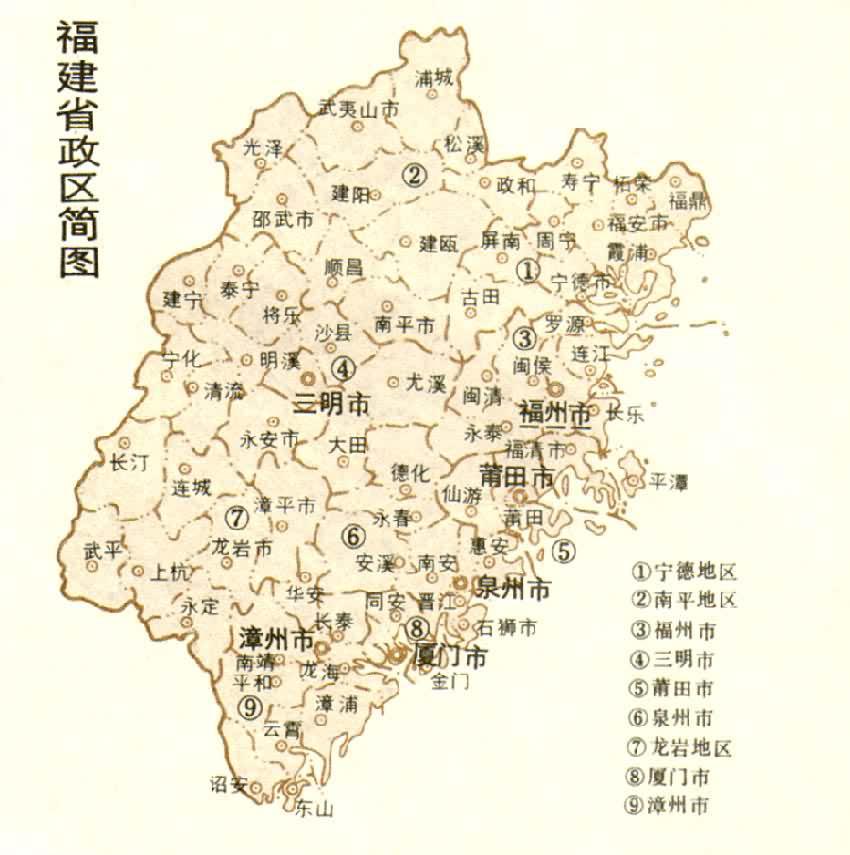

位於中國東南沿海。簡稱閩。介於北緯23°33′~28°19′,東經115°50′~120°40′。北、西、南三面分別與浙江、江西、廣東等省為鄰;東瀕臺灣海峽,與臺灣省隔海相望。大陸岸線長2120公裡,沿海島嶼共1202座。陸地面積12.12萬多平方公裡。近海漁場面積13.6萬平方公裡。1990年人口3037萬。轄3地區、6地級市、10縣級市、54縣(包括金門縣)。省會福州市。

自然條件

多山、瀕海、地處亞熱帶、資源多樣為福建自然條件的四大特點。

地質與地貌 在大地構造上,福建屬華南褶皺系和東南沿海褶皺系組成部分。其中西南部古生代曾有較大幅度沉降,沉積瞭海相地層。燕山運動地殼隆升,造成巨厚的火山堆積和規模宏大的花崗巖帶,斷裂活動非常強烈。新構造運動表現以上升為主的斷塊活動。煤層有90%以上賦存於早二疊紀晚期地層中。大中型鐵礦均賦存在石炭、二疊紀地層中。有色、稀有金屬礦產的形成多與花崗巖漿活動有關。

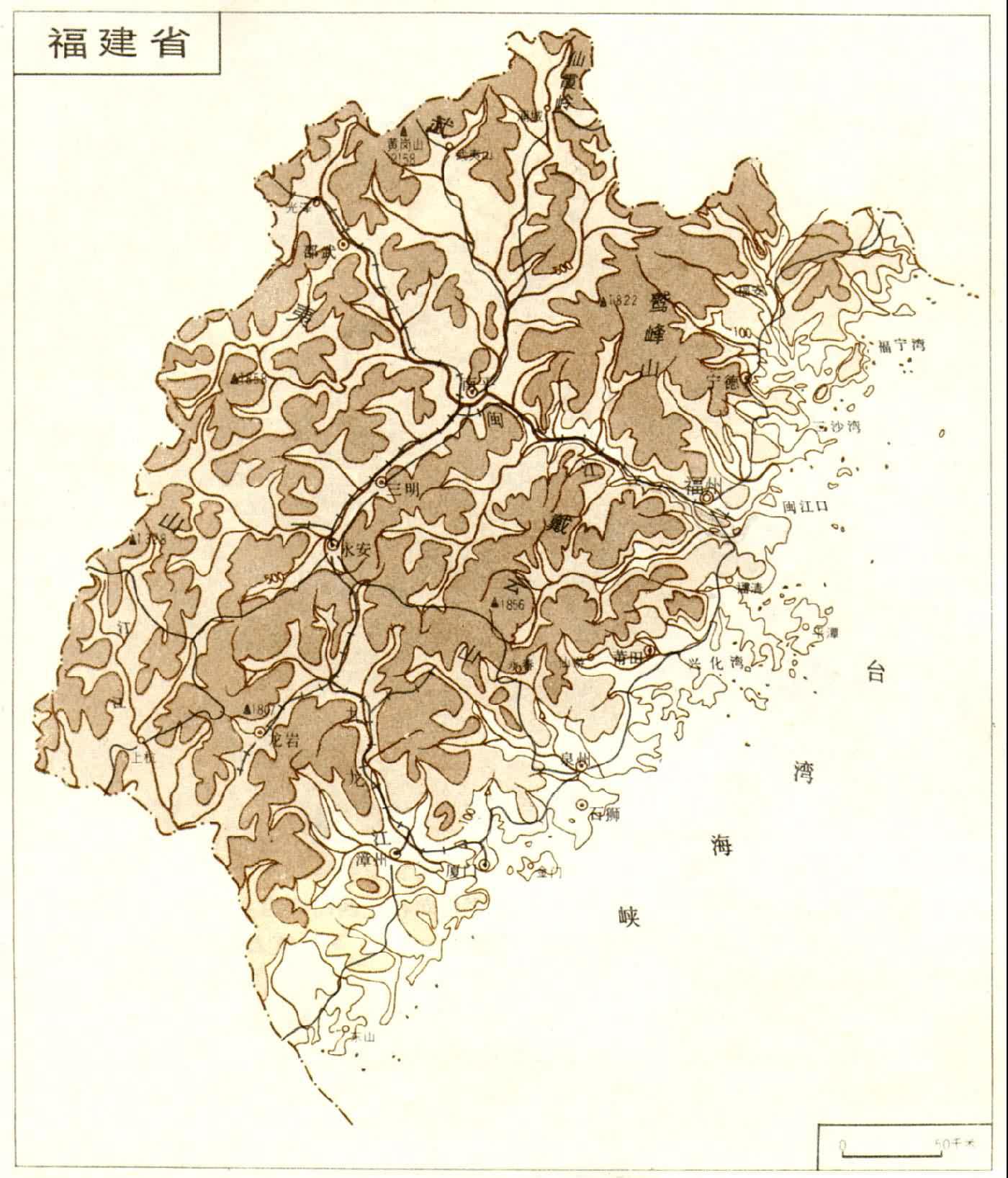

多山是福建地貌特點之一。山地(包括丘陵)面積大,分佈廣,占全省總面積90%以上。平原面積小而分佈零散,主要分佈在閩江、九龍江、晉江和木蘭溪等河流下遊及內陸盆地沿河兩側。最大的漳州平原,面積僅566.7平方公裡。

省境各類山地的組合排列富於規律性,有兩列大致呈北東或北北東走向、相互平行的山脈:①蜿蜒在閩、贛的武夷山脈,是閩、贛兩省水系的分水嶺和本省最大河流閩江及汀江發源地,向東北延伸與仙霞嶺銜接。武夷山脈中的許多埡口是省內和贛、浙兩省間交通要道和軍事要沖,也是冬半年冷空氣入侵本省通道。②斜貫於省境中部的鷲峰山脈—戴雲山脈—博平嶺,是省內第二級河流發源地。由於閩江和九龍江切山而過,造成峽谷,也是氣流運行通道。上述兩大列山脈的長度和高度大體相同,長在500公裡以上,平均海拔1000~1100米,南段均較低。最高部分平均海拔1200米以上。崇安西北與江西省交界的黃崗山,海拔2158米,為福建和中國大陸東南部的最高峰,山高林密,生物資源豐富,已辟為國傢重點自然保護區。兩列山脈寬度均自數十公裡至百餘公裡不等,一般北寬南窄。兩坡呈明顯不對稱,西坡陡急,東坡舒緩,有良好的層級地形發育。組成這兩列山脈的巖石,主要是火山巖和花崗巖,部分為石英砂巖、石英巖及砂巖。山地中廣泛發育有高程各別的四級剝夷面,已受河流不同程度的分割。上述兩大列山脈構成本省山地主體,並延伸出許多支脈,形成連綿不斷、縱橫交錯的峰嶺;僅在東南沿海一帶,由於經受長期強烈侵蝕和切割,形成較多的孤山殘丘。在北東向和北西向兩組主要斷裂構造控制下,河流多發育為格狀水系。多獨流入海河流,是中國最突出的多元水系地區。

福建省政區簡圖

福建省政區簡圖

兩列山脈之間及支脈中鑲嵌有許多盆地,均為在構造基礎上經侵蝕作用而形成,並為河流所串聯。沿河兩側發育瞭寬窄不一的沖積平原和數級階地。從平原到邊緣山地,即由平原而低丘、高丘、低山、中山,呈明顯的層級地貌。每一山間盆地為一自然單元,在利用上均具備農、林、牧、副、漁綜合發展的有利條件。福建內陸縣城如浦城、崇安、永安、三明等和較大集鎮幾均處於盆地中。

大致在海拔800~900米以下的山地都發育瞭紅色風化層,厚者達20~30米。閩東南沿海的低丘陵多由花崗巖風化層組成,坡緩頂平,形成紅土臺地,當森林植被遭受破壞時,極易引起水土流失。

福建瀕臨東海,海岸線總長3051公裡,次於廣東、山東,居全國第3位,而其曲折程度則超過廣東、山東,成為地貌上的又一特點。山地多逼近海岸,大部分屬基巖海岸。自第四紀以來,海岸以上升為主,形成數級海岸階地,但在形態上卻明顯呈下沉海岸特征,閩江口以北海岸尤為醒目。

福建沿海港灣眾多,自北而南主要有沙埕港、三都澳、福州港、湄州港、泉州港、廈門港和東山港等。港灣深度一般較大,兩側均有半島和岬角環抱,形成“口小腹大”形勢,港域廣闊,風小,掩護條件好,多為天然良港。在大港灣內常包有若幹小港小灣,有利於對港灣多方利用。

沿海島嶼總面積達1000平方公裡以上。其中較大者有平潭、金門、瑯岐和南日等。島嶼緊靠大陸,巖石組成和地貌形態與相近大陸一致,為內側港灣提供良好掩護條件。

福建省

福建省

全省沿海擁有19.8萬公頃的灘塗,其中有一半已作圍墾、養殖、曬鹽之用。淺海面積約41.9萬多公頃,養殖僅利用0.55萬多公頃。

氣候 地處中亞熱帶和南亞熱帶,西北有高峻的武夷山脈為屏障,削弱瞭冷空氣的入侵;東瀕海洋,暖濕的海洋氣流可不斷向內陸輸送,屬亞熱帶海洋性季風氣候,以溫暖濕潤為顯著特色。大致上以福州—福清—永春—漳平—上杭一線為中、南亞熱帶分界線。

省境大部分地區年太陽輻射為440~530千焦耳/平方厘米。日照時數1700~2300小時,2000小時的等值線與中、南亞熱帶的分界線大體吻合。年均溫17~21℃,最熱月均溫在28℃左右,最冷月為6~13℃,大於10℃活動積溫為4500~7500℃。年降水量1100~2000毫米,內陸多於沿海,山地多於平原;受地形影響,降水分佈自東向西呈兩低兩高現象。降水季節分配不均,以春夏季最多,夏秋間有臺風雨,冬季降水雖少,但也可達160~240毫米。風向的季節性明顯,冬季多偏北風,夏季盛行偏南風。

水文 省內有大小河流663條,總長約1.3569萬公裡,河網密度為0.1公裡/平方公裡,在全國較突出。河流分屬於29個水系,多源於武夷山脈或鷲峰—戴雲—博平嶺山脈。獨流入海,形成相對完整獨立的多元水系。受北東或北北東向和北西向兩組斷裂構造的控制,水系多呈格子狀或扇狀,幹支流成直角相交,中、上遊流域面積大。源於高大山脈的河流經許多山間盆地,比降大;河谷呈串珠狀,峽谷與寬谷相間排列,水量豐沛,水力資源豐富,且有良好的庫址和壩址。

福建是全國多山、多雨的省份,徑流系數在50~60%以上,徑流資源豐富,平均流量變化不大。但流量的季節變化卻相當明顯,最大月平均流量與最小月平均流量可相差5~12倍。河流含沙量一般為0.25~0.35千克/立方米,但因徑流量大,輸沙量仍相當可觀。

自然地理區 在中國綜合自然區劃中,省境隸屬於兩個自然地理區。

南亞熱帶嶺南丘陵常綠闊葉林區 省境南部屬此區的一部分。區內以丘陵、山地為主,並有福州、漳州、泉州、興化等較大的平原。氣候暖熱濕潤,地帶性植被為季雨林,但保存極少。人工營造的馬尾松、相思樹、桉、木麻黃等分佈普遍。農作物可一年三熟,為雙季稻主產區。經濟作物以甘蔗、花生為主,是中國重要的蔗糖產區之一。地帶性土壤為磚紅壤性紅壤。

中亞熱帶浙閩沿海山地常綠闊葉林區 省境北部屬此區的一部分。以低山為主,山地中有許多盆地,氣溫較前區低,但降水較豐,臺風影響小。省內河流多發源於此,支流多,河網密度、河床比降和水量均較大,水力資源蘊藏豐富。地帶性植被為常綠闊葉林,人工營造的有大面積馬尾松林、杉木林和毛竹林,是全國重要木材產地。土壤為紅壤和黃壤。農作物以水稻為主。經濟作物和經濟林木如茶、油茶、油桐等種植極為普遍。省內煤、鐵和有色金屬等礦產多集中於此。

發展簡史

早在三四千年前,福建已有古越族居住,從事漁獵活動,兼營農業生產。秦置閩中郡。漢初,漢高祖封越王勾踐無諸為閩越王,都東冶(歷史上最早的福州城),閩越國廢後屬會稽郡。三國時屬吳國,置建安郡。晉分為建安、晉安兩郡。

東晉南北朝(317~589)是中國民族大遷移、大融合時期。西晉滅亡時,中原人民大舉遷徙福建,同時傳入瞭先進的生產方式,促使福建經濟發展。

隋、唐(581~907)時期,由於興建水利,農業發展,雙季稻、甘蔗和荔枝、龍眼等已在福建開始種植。手工業如制鹽、礦冶、鑄鐵、制茶、土貢(紡織)等均有較大發展。唐貞觀元年(627)起,今福建為江南道所轄。唐開元二十一年(733)江南道分為江南東道和江南西道,福建歸屬江南東道。唐乾元元年(758)福州經略軍升為福建都防禦使兼寧海軍使。“福建”之名始見於歷史。唐末至五代十國,福建經濟、文化又有較大發展。泉州港、福州港已成為福建沿海對外貿易港口。

宋代三百多年間,北方戰亂頻仍,中原人民再次南遷,福建人口銳增。由於興修水利,發展梯田、圍墾,引種優良品種,農業有瞭很大發展,農作物以水稻為主,遍佈全省各地,從波斯國傳入的茉莉花,開始用以窨制花茶。礦冶、制茶、制鹽等行業居全國前列。宋哲宗元祐二年(1087)在泉州設置福建市舶司,海外交通和對外貿易隨之興盛。南宋時將福建作為後方重地,設一府、五州、二軍,福建又稱“八閩”即緣於此。

元代泉州以其地理位置、深廣的天然良港,加上元代對泉州海外貿易的重視,使泉州成為中國最重要對外貿易港,世界著名城市和貿易中心,近百個國傢和地區的商賈和貨船雲集於泉州港。元至正十二年(1352)福建正式設省。

明代鄭和7次下西洋,船隊路經福建長樂的梅花港和泉州港停泊裝卸貨物。明中葉因晉江淤積,泉州港漸趨衰落。為適應國內外貿易之需,於閩南新辟瞭漳州、廈門兩港。明代海禁,私商利用漳州港地理位置進行走私貿易,曾盛極一時。明天啟年間(1621~1627),廈門直接開展海外貿易,以其港口優良、海運便利,遂取代泉州港而迅速興起。

明中葉以後,倭寇和紅夷(西、葡、荷等殖民主義者)大肆騷擾福建沿海各地。直到明末清初,才清除外患。但清政府為瞭撲滅本省的抗清力量與利用福建作為鎮壓臺灣抗清勢力的基地,下令遷海,對外貿易陷於停頓,糧食生產不能自給,成為缺米區,閩東南地區皆依賴臺灣米和走私進口洋米。另一方面,參加鄭成功收復臺灣的閩籍官兵,也由於清政府厲行海禁,不能返回故裡,而絕大部分留在臺灣與當地的高山族等土著民族一起從事耕墾。據估計,臺灣現有人口中祖籍在泉州市一帶的約有800多萬人。

鴉片戰爭後,福州、廈門被迫辟為通商口岸。1866年清政府於福州建立馬尾船政局,創辦規模最大的造船廠,成為福建近代工業的萌芽。此後小型民族工業,如制糖、面粉、制茶、紡織等也相繼建立。直至20世紀初期,福建的民族工業略有興起。

抗戰期間原暢銷於國內外的茶葉、蔗糖、水果、漆器、瓷器等農產品和手工業品,也因海運中斷,銷路停滯,產量下降。抗戰勝利後,國民黨政府發動內戰,福建經濟陷於崩潰境地。

福建是革命老根據地,大部分地區是第二次國內革命戰爭時期建立過蘇維埃政權的老蘇區。如閩西蘇區、閩北蘇區、閩東蘇區等。1949年中華人民共和國建立後,福建的社會經濟開始進入嶄新的發展時期。

人文概況

人口與民族 全省人口3037萬,其中包括金門、馬祖等島嶼5.78萬,市鎮人口占總人口的16.68%,農村人口占83.32%。1950年全省人口為1210.5萬人,至1990年已增加一倍多,但市鎮、農村人口的結構基本無變化。全省人口密度平均每平方公裡為248人,較全國人口平均密度大1.1倍。從閩江口到廈門港一帶沿海是全省人口最密集之地,如泉州平原平均每平方公裡1200人以上,福州平原為千餘人。內陸山區,除河谷平原、低丘陵地帶外,人口密度平均每平方公裡都不到百人。

全省以漢族為主,約有2958.44萬人,占總人口的99.46%。其他有畬族(34.64萬人)、回族(9.21萬人)、苗族(0.39萬人)、壯族(0.79萬人)、滿族(0.52萬人)、高山族(0.05萬人)等25個兄弟民族。

中國主要僑鄉之一,旅居世界各地的華僑約有700多萬人,約占全國華僑人數的1/3,其分佈遍及亞、非、歐、美等各大洲,但以東南亞各國為主。廈門市和泉州市為省內主要僑鄉。

經濟概況 福建原有經濟基礎較薄弱,1949年以來,福建與海外貿易中斷,影響經濟發展,為中國沿海經濟水平較低,工農業較落後的省區。1950年在福建工農業總產值中,農業約占74%,工業占26%。80年代以來,執行改革開放政策,合理利用僑資和外資,引進先進技術和設備,先後建立廈門經濟特區、馬尾經濟技術開發區、沿海開放地區和臺商投資區。經濟發展較快,初步形成一個由食品、紡織、造紙、服裝、傢用電器等輕工業和冶金、電力、煤炭、造船、電子、化學、建材及森工等重工業組成的工業體系。至1990年在福建工農業總產值中,工業已占81.12%,其中輕工業占62%,重工業占38%。農業則占工農業總產值的18.88%,國民經濟內部結構漸趨合理,但工農業總產值仍屬中國較低省區。

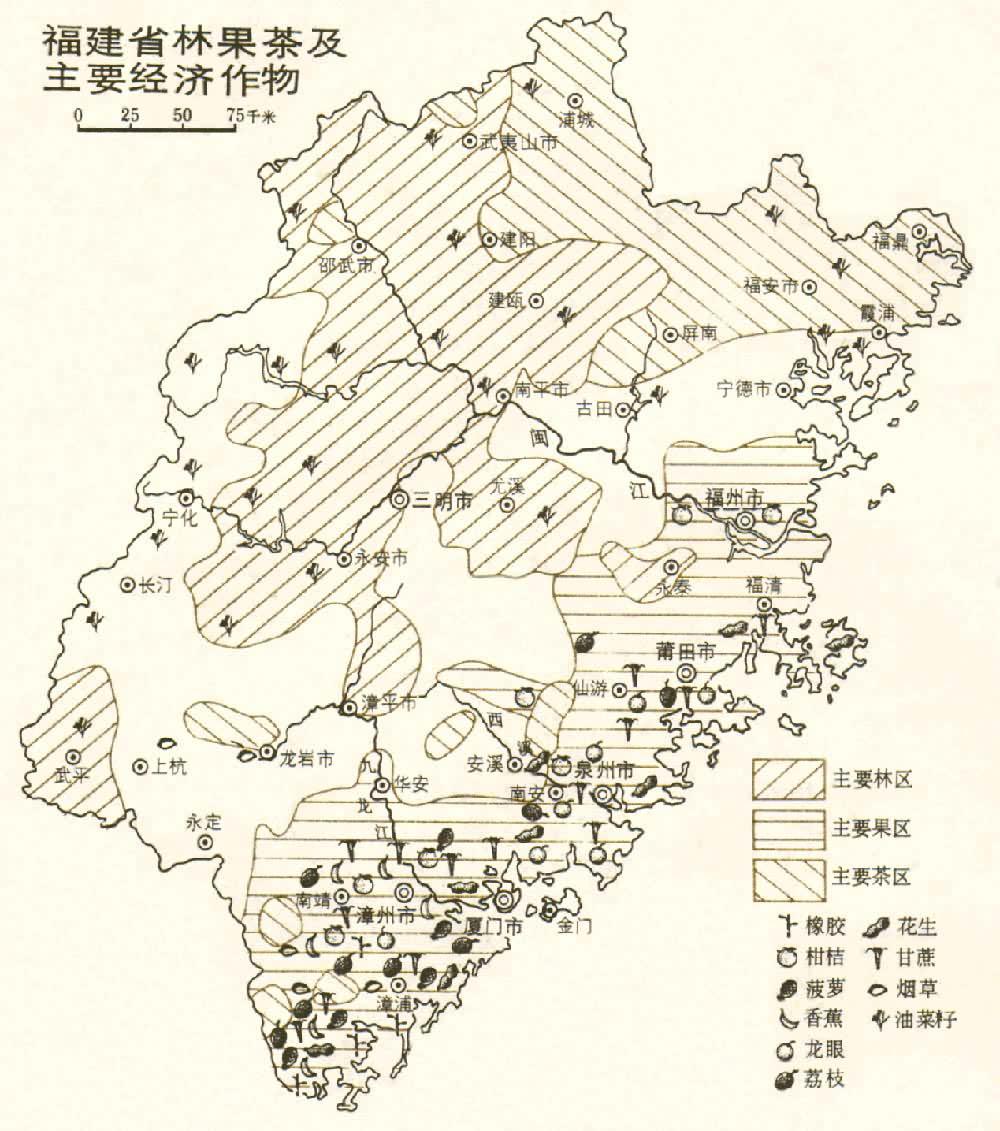

福建省林果茶及主要經濟作物

福建省林果茶及主要經濟作物

農業 全國宜於發展水稻、甘蔗和各種亞熱帶、熱帶性經濟作物和水果,是中國甘蔗、茶葉、水果的重要產區之一。山地廣闊,森林面積大,是中國東南沿海森林資源最豐富的省區。海產資源亦豐,沿海漁業較發達。

全省約有耕地123.65萬多公頃,其中80.8%為水田。沿海平原地區多為一年三熟或二年五熟,山區則以一年二熟為主,全省平均復種指數為221.1%。

①糧食作物以水稻為主,產量約占糧食總產量的80%以上。次為甘薯和小麥。大部分農田屬中低產區。

②經濟作物面積約占作物播種面積的8.5%,主要有甘蔗、花生、油菜、黃紅麻、烤煙、茶葉等。其中甘蔗單產居中國首位,甘蔗種植面積約占中國的1/10,蔗糖產量約占全國的1/6。甘蔗主要分佈於閩東南沿海,尤以仙遊縣產量為高。植茶歷史悠久,所產“武夷巖茶”、“烏龍茶”、“白琳工夫茶”和“茉莉花茶”等都具有獨特的品質,為國內外市場暢銷珍品。煙葉以產於龍巖地區的永定烤煙聞名全國。種類繁多的水果中以柑橘、龍眼、荔枝、菠蘿、枇杷、香蕉列為六大名果,次為橄欖、李等,主要產於福州以南沿海地區。漳州市被譽為“水果之鄉”。龍眼是福建特產水果,栽培面積和產量均居中國首位。荔枝產量僅次於廣東,居中國第2位。漳州市所產水仙花,馳名海內外。在閩東南沿海避寒避風、水熱條件較好的馬蹄形盆地內,種植有橡膠、胡椒等熱帶經濟作物。

③全省森林面積達550.34萬公頃,木材蓄積量4.3億立方米,森林覆蓋率43.18%,居中國第2位,比全國平均覆蓋率高2.3倍。此外有竹林58萬餘公頃,絕大部分為毛竹,毛竹面積約占中國毛竹總面積的1/5。每年向國傢提供350萬立方米木材和1000萬根毛竹。采伐量居中國第4位,是中國木材、毛竹生產的重要基地之一。全省森林主要分佈於建陽地區和三明市。有“綠色金庫”之稱。同時,全省還有油茶、油桐、板栗、烏桕、棕櫚和漆樹等較重要的經濟林木,林副產品也豐富多樣,其中筍幹產量居中國之首,松脂居第2位。此外,在省境沿海岸已著手營建防護林帶。

④草山草坡面積廣。20世紀50年代以來養豬業發展較快,牛、羊業發展則較慢,尚有大面積草山草坡可資利用。

農民喜摘龍眼

農民喜摘龍眼

⑤擁有近海漁場面積達13.6萬平方公裡。且因瀕臨亞熱帶大陸架淺海,故漁場條件優越。魚類中經濟價值較高者即達百餘種,捕撈量以帶魚、鰻魚、魷魚、鮐魚、大黃魚、藍圓鰺、鳀鰮魚和蟹蝦類等為大宗。沿海有閩東、閩中和閩南3大漁場,以閩東漁場產量為最大。沿海有大片灘塗和淺海,80年代以來海帶和紫菜等的養殖發展較快,並發展瞭蟶、蛤、蚶、牡蠣和貽貝、江瑤貝、扇貝、海蚌等的養殖。港養對蝦和鯔魚的產量也逐年增加。可養淡水水面也有近557平方公裡之多,1990年全省水產品產量達152.98萬噸,其中海產品占88.48%。

農業區 全省大致可分為4個農業區:

①閩東南沿海農業區。農作物單產居全省之冠。但人多地少,糧食不能自給。經濟作物以甘蔗、花生、紅黃麻種植面積大,甘蔗單產居中國第1位。水果以龍眼、荔枝產量名列全國前茅。漁業也頗發達。

②閩東北沿海農業區。茶葉和漁業生產居全省重要地位。油茶、油桐產量也大。閩東漁場為全省最大漁場。

③閩西北農業區。以森林資源最為豐富,是中國木材基地之一。毛竹蓄積量居全省之首。耕地面積大,全省大部分商品糧縣集中於此。茶、油茶、油桐等種植較多,土特產豐富多樣。

④閩西南農業區。農產品頗豐。毛竹蓄積量大,還富森林資源和林產品。

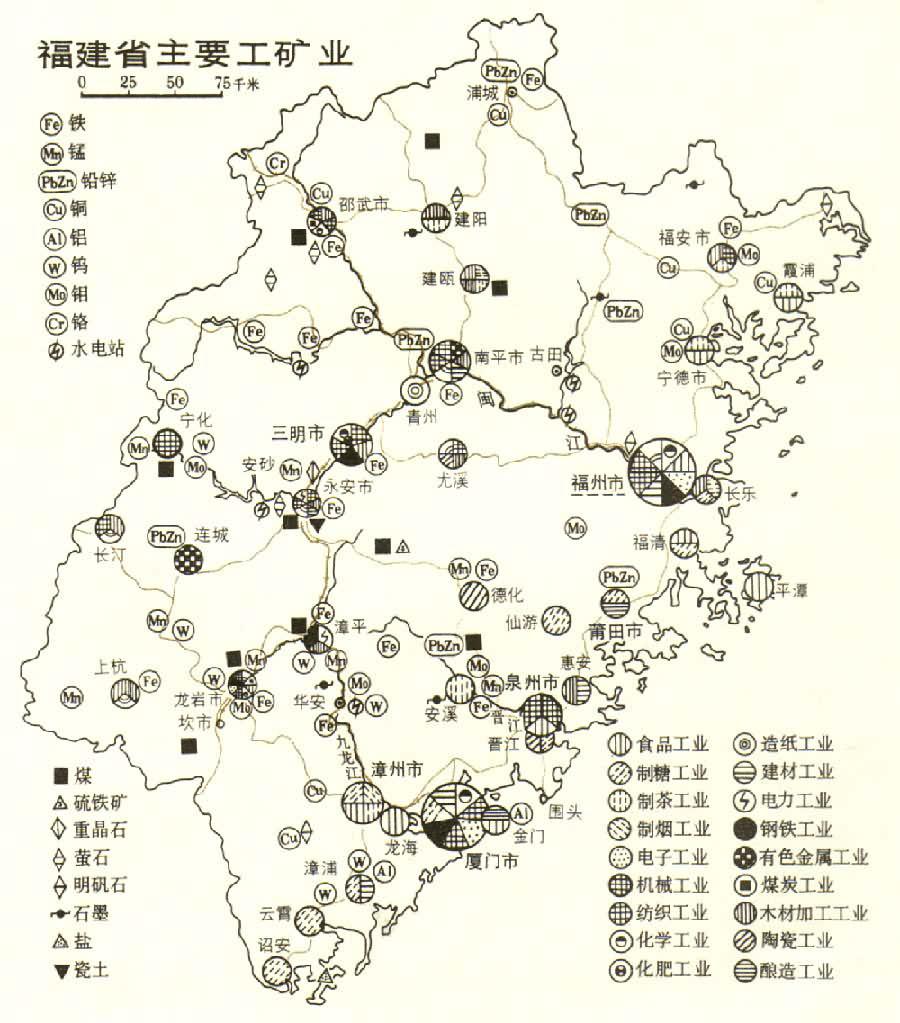

工業 以輕型、小型為特點。均系20世紀50年代以來發展起來的。輕工業集中於沿海城市,產值約占工業總產值的60%以上。重工業主要分佈於內地縣市。

①輕工業以制糖、制茶、制鹽、罐頭等食品工業較發達,造紙、紡織、電子等也頗重要。制糖工業在中國占重要地位,集中分佈於福州以南的沿海甘蔗生產區。罐頭工業集中於廈門、漳州、福州、莆田等地,所產“水仙花”名牌罐頭暢銷世界各地。其中蘑菇罐頭的產量約占罐頭產量的一半以上。制茶、卷煙以品質優良著稱。造紙工業歷史較長,原料豐富,土紙如龍巖連史紙、宣紙,是重要的出口產品。20世紀50年代後,新建南平和青州造紙廠,擴建福州造紙廠,產品有新聞紙、牛皮紙、有光紙等。鞋革、服裝等工業也有較大發展。

②手工藝術品歷史悠久,在國內外均享有盛譽。主要有瓷器、脫胎漆器、角梳、木雕、壽山石雕和軟木畫、珠繡、竹編、八寶印泥及貝雕等。

③重工業原有基礎較薄弱,經40多年發展,已擁有機械、化工、電力、冶金和建材等部門。90年代初興建瞭年產250萬噸的肖厝煉油廠。

機械工業產值居福建重工業之首。在其主要產品中,以質量較高的ST系列單相發電機、Z32A鉆床等,在國際市場享有聲譽。

基本化學工業仍較薄弱。福州第二化工廠是全省最大化工廠,產品有聚氯乙烯樹脂、漂白粉、鹽酸、液氨和農藥等;三明化工廠是全省最大氮肥廠。

福建省主要工礦業

福建省主要工礦業

仿馬王堆脫胎漆器

仿馬王堆脫胎漆器

礦產資源豐富多樣,有色、稀有金屬和分散元素較全而豐,其中有世界罕見的大礦──清流行洛坑鎢礦和大型富鉭型鈮鉭礦床,以及上杭的大型富銅礦,還共生有金和鉬。非金屬礦以葉蠟石儲量居中國首位,主要分佈於東部火山巖地區。高嶺土、重晶石、螢石等的儲量在中國均居前列。沿海東山、平潭所產的石英砂,質量好,是玻璃工業的上等材料。

冶金工業以鋼鐵工業為主。鐵礦以中等品位的磁鐵礦為主。龍巖馬坑鐵礦是全省最大鐵礦。三明鋼鐵廠和龍巖特鋼廠已初步形成年產鋼30萬噸、生鐵35萬噸、鋼材35萬噸的規模。三明鋼鐵廠為中型鋼鐵聯合企業,主要產品有軋制輕軌、中型材、小型材和線材等。

④水力資源蘊藏豐富,裝機容量可達705萬千瓦,其中閩江約占一半以上。20世紀50年代以來,電力工業發展較快。建成瞭古田溪電站,裝機容量25.6萬千瓦。80年代初期,開始籌建沙溪口、水口等大中型水電站。其中沙溪口電站已建成發電,裝機容量為30萬千瓦;水口電站裝機容量將達140萬千瓦,建成後將成為中國重要的大型水電站。福建發展中小型水電條件優越,永春、光澤、南靖等10縣已被列為中國實現農村電氣化縣份。發電能力為140萬千瓦的福州火力發電廠和20萬千瓦的漳平火力發電廠已先後建成。

⑤建築材料十分豐富。除石灰石外,還有質佳量多的海砂、河砂和花崗石。經50年代以來的發展,已能生產水泥、水泥制品、平板玻璃、建築衛生陶瓷等幾十種產品。全省擁有大、中、小型水泥廠60多座,其中以永安水泥廠為最大,順昌水泥廠工藝最先進。

交通運輸 20世紀50年代以前,省內僅有少量公路,加之山嶺連綿,河流湍急,故有“閩道更比蜀道難”之說。但沿海海上運輸則較為便利。50年代以後,陸上交通發展迅速,海上交通近年來始有較大發展。

正在建設中的水口電站

正在建設中的水口電站

① 鷹廈鐵路和來福鐵路是福建省的運輸大動脈,二者共跨越22縣市,並與浙贛鐵路相連,溝通瞭福州、廈門以及省內與省際的聯系。目前正動工建設漳(平)泉(州)湄(州灣)鐵路,長250公裡,將途經安溪、南安、惠安、仙遊、莆田等縣市。南平至江西橫峰的鐵路也已動工興建。

② 公路運輸以福州為中心,廈門、漳州、泉州、南平、永安、龍巖為樞紐,形成市、縣、鄉、村相連,四通八達的公路運輸網,高集海峽大橋是閩南公路的組成部分,亦為福廈公路進入廈門島的通道。1989年以來分別開辟瞭福州、莆田、泉州、南平至浙江、上海和廣東的客運新線28條。

③ 全省河流屬山地型河流,航運能力較低。閩江為省內最重要的內河航線,南平為航運中心。

④ 為恢復和適應海上運輸,特別是開拓遠洋航運及出口、轉口和過境貿易之需,廈門東渡港新建的4座萬噸級以上的碼頭已交付使用。福州馬尾港70年代所建的2座5000噸級和2座萬噸級碼頭泊位,經整治已可使用。現正積極籌建湄州灣內的秀嶼港和肖厝港。它如泉州後渚港、東山港、福安賽岐港等也開始建設。1990年新辟瞭福州、廈門至印尼的海上新航線。

⑤ 航空運輸已開辟福州、廈門二市之間及其分別與上海、北京、廣州、西安、成都等市之間的航線。1983年廈門建成國際機場後,已辟有至新加坡等地的航線。