東漢建安五年(200)曹操與袁紹爭奪中原地區的關鍵性戰役。因交戰於官渡(今河南中牟東北),史稱官渡之戰。

東漢末,群雄割據。董卓之亂(189年)後,經過近十年的混戰,形成勢力最強的兩大割據者──袁紹和曹操(見魏武帝曹操)。袁紹於建安四年,消滅瞭割據幽州的公孫瓚,佔有幽、冀、青、並四州(今河北、山西、山東東北部和河南黃河北部分地區);曹操佔有兗、豫二州(今山東西部、河南黃河東南部),並於建安元年把漢獻帝迎到許(今河南許昌東東),取得瞭“挾天子以令諸侯”的優越地位。雙方各懷野心,企圖獨霸天下。

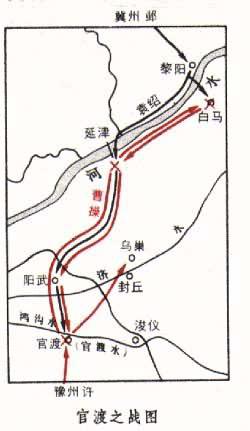

建安四年,袁紹組織十萬大軍,戰馬萬匹,進駐黎陽(今河南浚縣東北),企圖直搗許,一舉消滅曹操。五年正月,曹操為瞭避免腹背受敵,率軍東進徐州,擊潰與袁紹聯合的劉備,逼降關羽,占據下邳(今江蘇邳縣南)。接著進駐易守難攻的官渡,嚴陣以待。二月,袁紹派大將顏良南下,包圍瞭白馬(今河南滑縣東)。曹操隻有兩萬兵馬,力量對比極為懸殊。於是采取聲東擊西,分其兵力的作戰方針。四月,率軍從官渡到延津(今河南延津北),做出要北渡黃河襲擊袁紹後方的姿態。袁紹急忙分兵西迎曹軍。曹軍乘勢進襲白馬,殺袁紹大將顏良,袁紹聞訊派兵追來,曹軍又斬袁紹大將文醜。曹軍士氣大振,然後還軍官渡,伺機破敵。七月,袁軍主力進至官渡北面的陽武(今河南原陽東南)。八月,接近官渡,軍營東西長達數十裡。曹操在敵眾我寡的情況下,采取積極防禦的方針,雙方在官渡相持瞭數月。在這期間,曹操一度準備放棄官渡,退守許。荀彧提出,撤退會造成全面被動,應該在堅持中尋找戰機,出奇制勝。曹操依其議。十月,袁紹派淳於瓊率兵一萬多押送大量糧食,囤積在袁軍大營以北約四十裡的故市、烏巢(今河南延津東南)。沮授建議袁紹派兵駐紮糧倉側翼,以防曹軍偷襲,遭袁紹拒絕。謀士許攸也提出,趁曹軍主力屯駐官渡、後方空虛的機會,派輕兵襲許,袁紹又不采納。許攸投奔曹操,告知袁軍的虛實。曹操果斷地決定留曹洪、荀攸固守官渡大營,親自率領步騎五千偷襲烏巢,半夜到達,乘袁軍毫無準備,圍攻放火,焚燒軍糧。袁紹誤認為官渡曹營一定空虛,派高覽、張郃率主力攻打,而隻派少量軍隊援救烏巢。結果官渡曹營警備森嚴,防守堅固,未能攻下。同時,曹操卻猛攻烏巢,殺死守將淳於瓊,全殲袁軍,燒毀全部囤糧。消息傳來,袁軍十分恐慌,內部分裂,張郃、高覽率所屬軍隊投降曹操。曹操乘機出擊,大敗袁軍,殲敵七萬餘人。袁紹父子帶八百騎兵逃回河北。兩年後,袁紹鬱憤而死。此役為曹操統一北方奠定瞭基礎。

官渡之戰圖

官渡之戰圖