世界第一高峰。位於中國西藏自治區與尼泊爾王國的邊界上,尼泊爾稱薩加瑪塔峰,海拔8844.43米,適居喜馬拉雅山脈中段,與洛子峰、馬卡魯峰、卓奧友峰及鄰近許多7000米以上的高峰組成世界上最雄偉的高山區。珠穆朗瑪峰大致東西走向,北坡與青藏高原相連,地勢比較和緩,南坡和東坡受冰川侵蝕及河流切割,高差很大,在約53公裡的水準距離內,相對高差達6000米以上。峰體寬大,具有西北、東北和東南3個走向的刃脊,是一座巨型金字塔狀的大角峰。(見彩圖)

世界最高峰——珠穆朗瑪峰

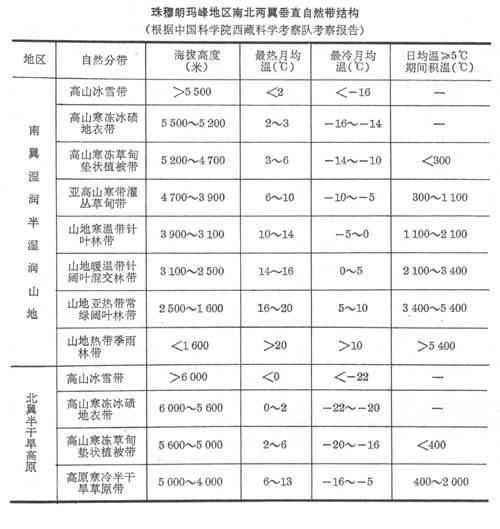

珠穆朗瑪峰地區南北兩翼垂直自然帶結構(根據中國科學院西藏科學考察隊考察報告)

世界最高峰——珠穆朗瑪峰

珠穆朗瑪峰地區南北兩翼垂直自然帶結構(根據中國科學院西藏科學考察隊考察報告)

在地質構造上主要是由古老的變質巖系構成,海拔6400米以上被冰雪掩蓋。6400~8200米為北坳組,以含黑雲母石英千枚巖和黑雲母石英片巖為主的巖石,一般呈黑色,構成金字塔型峰體寬大的下部。8200~8660米的巖層由石英大理巖等組成,一般為黃色。8660米以上全部由結晶巖、灰巖組成,一般為灰色或淺灰色。從峰頂附近古生界的石灰巖層中曾發現海百合類的化石,反映喜馬拉雅造山運動,在新地質時期仍在繼續劇烈抬升。

珠穆朗瑪峰地處低緯高寒環境,現代冰川發育,冰川作用區總面積5000平方公裡,有大小冰川600多條,冰川面積約1600平方公裡,最大的絨佈冰川長約22公裡,面積約87平方公裡。冰川以大型山谷冰川為主,一般具有大陸性冰川特征,冰川的補給量不大,消融量較小,冰川進退變化較弱。在長期的冰川作用的影響下,角峰、刃脊和冰鬥等冰蝕地貌十分發育,珠穆朗瑪峰就是一個相對高度達3000米的大角峰。峰頂明顯,但不尖銳。北坡平均度坡為45°,冰雪不斷下滑,形成20多條雪崩槽,其中註入中絨佈冰川粒雪盆的大雪崩槽,長2500餘米,寬百餘米,向上延伸幾乎達到峰頂。南坡平均坡度為50°~55°,上部冰雪停積較少,均以雪崩、冰崩的形式補給冰川,有大小雪崩槽15條以上。東坡6500~6900米之間的坡度為20°~25°,這裡基巖大量出露;6900米以上平均坡度為40°左右,全為冰雪覆蓋。

珠穆朗瑪峰地區日照充足,曾實測到太陽直接輻射2.17卡/厘米2·分的高值,日總量可達907卡/厘米2,從1959年4月到1960年3月的年總輻射量達199.9千卡/厘米2。峰區氣溫低,降水量少,屬於高寒半幹旱地區,基本上全年均屬冬季,以北坡的零站(海拔4300米)為例,年平均氣溫0.7℃,最冷月(1月)平均氣溫-11.3℃最暖月(7月)平均氣溫10.9℃,年降水量230毫米左右。北坡海拔5000~6500米之間的氣溫遞減率約為0.7℃/100米。降水最大高度在海拔7000米附近。南坡最大降水帶約在海拔2300米,如樟木的年降水量達2820毫米。由於地處較低緯度(北緯27°59'),地勢又最高,以及氣溫、降水及其對應關系隨高度不同而發生有規律的變化,遂形成瞭比較完整的垂直自然帶結構。

珠穆朗瑪峰以世界第一高峰的雄姿以及獨特的自然地理環境,正在吸引著各國的登山隊和科學工作者前來攀登和探索。每年的季風交換時期(5月中旬至6月初和9月末至10月中旬)是適於登山的時期。主峰南北有2座衛峰,北為章子峰,海拔7580米,與主峰以鋸齒形的東北向山脊相連,峰間鞍部高7029米,是從北坡攀登必經之路。南為洛子峰,海拔8501米,為世界第四高峰,兩者亦以鋸齒形的東南向山脊相連,峰間鞍部高7987米,是從南坡登頂的要道。1960年5月25日中國登山隊首次從北坡攀登峰頂。1959年中國登山科學考察隊、1966~1968年中國科學院西藏科學考察隊和1975年中國科學院青藏高原綜合科學考察隊珠穆朗瑪峰分隊,曾先後對峰區進行瞭富有成果的考察。

參考書目

中國科學院西藏科學考察隊:《珠穆朗瑪峰地區科學考察報告──自然地理》,科學出版社,北京,1975。

江荻:《珠穆朗瑪峰》,商務印書館,北京,1974。