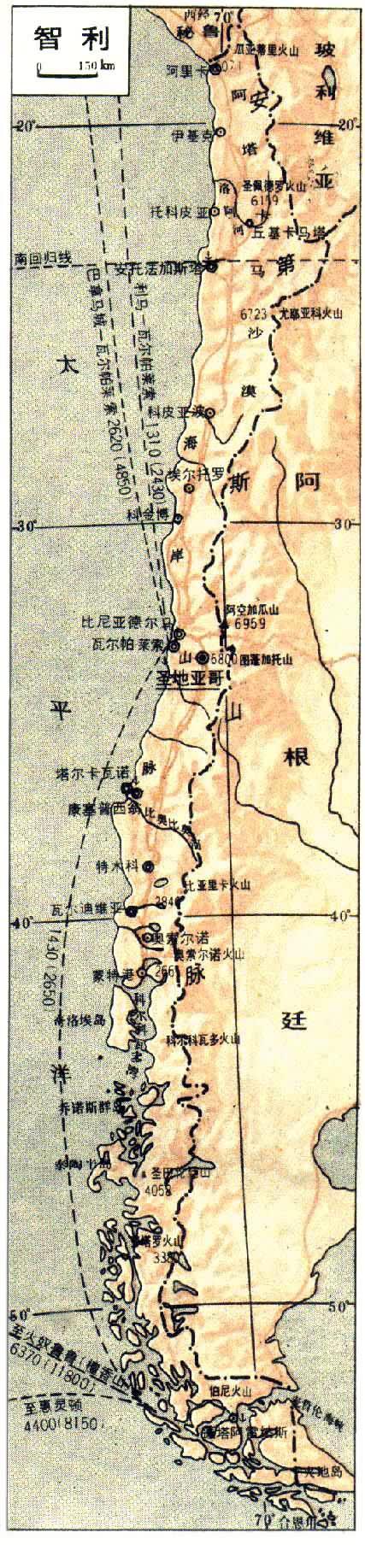

拉丁美洲國傢。位於南美洲西南部。西臨太平洋,海岸線長5300公裡;北鄰秘魯,東以安第斯山脈與阿根廷、玻利維亞為界。國土南北長4330公裡,東西平均寬180公裡,最寬處約400公裡,是世界上最狹長的國傢。面積741767平方公裡,人口1204.2萬(1985)。全國分為12個區和1個首都區,首都聖地牙哥。

自然條件 地形 從東向西大體分分成3條南北縱列帶:東側是安第斯山脈,西側是海岸山脈,中間為陷落谷地。

智利境內的安第斯山脈長4300公裡以上。自北部邊界至南緯27°的北段,是玻利維亞高原的延續部分,海拔超過3600米,外圍多海拔6000米以上的山峰。中段(南緯27°~38°)山幅收攏,山脈平行排列,間夾陡峭、狹窄的山谷,山勢高峻,其中圖蓬加托山海拔6800米,為世界著名火山。從南緯38°走向火地島的南段,山體更趨收縮,高度也漸次降低,平均海拔約2000米;山地較為破碎,多東西向的橫谷,成為穿越山區的自然通道,山麓地帶廣佈冰川湖,為南美大陸上的主要湖群。其中南緯42°以南,因近代下沉作用,山體瀕臨海岸,形成眾多的峽灣、島嶼和海峽。新生代以來,安第斯山區火山活動強烈,伴隨廣泛的巖漿侵入,有活火山20多座,地震頻繁。北部形成以銅為主的有色金屬礦帶,與秘魯礦帶相連。

海岸山脈為斷塊山體,寬30~50公裡,北向秘魯境內延伸,南端下沉淪為島鏈。北部海拔500~850米,至中部達2500米以上,西坡多以斷崖陡落,海岸平直,缺少港灣;往南復又降至600米左右,呈低丘延續。

海岸山脈與安第斯山之間的陷落谷地,也稱中央縱谷,北起國界,南端下沉入海,形成海峽與港灣。谷地底部覆蓋深厚的第三紀沉積。其北段和南段分佈連續而較開敞;中段因兩側山脈逼近而顯局促,更兼多條山嘴橫截,被分割成大小不等的內陸盆地。北段多古湖盆,在幹旱的氣候條件下,厚層湖相沉積中保存有豐富的硝酸鹽礦物,為世界上最大的天然硝石產區。

氣候與河流 地跨熱帶和溫帶。南北氣候差異顯著,從北到南可明顯地分成3個氣候區。

南緯30°以北是熱帶和亞熱帶沙漠氣候區。位居信風帶的安第斯山背風坡,又處於副熱帶高壓帶東緣,常年在下沉氣流的控制之下,加以沿岸秘魯寒流的影響,氣候極端幹旱,形成阿塔卡馬沙漠,是世界上最幹旱的地區之一。年降水量由南部的125毫米向北減至25毫米以下,安托法加斯塔年降水量僅9毫米,伊基克曾出現過連續14年無雨的記載。因氣候幹旱,雪線高達6100米,為整個安第斯山山系中雪線最高下限。源於安第斯山脈的河流,能夠註入太平洋的隻有6條,而且大多數是間歇河。地面為大片流沙覆蓋,植被稀少。

南緯30°~37°之間為地中海型氣候區。氣候溫和,最熱月(1月)平均氣溫約16~21℃,最冷月(7月)在8℃以上,氣溫年較差不大。年降水量自北部的250毫米,向南遞增,至比奧比奧河一帶達1000毫米。冬雨夏幹,5~8月降水量占全年的80%左右。自然植被由硬葉常綠喬木和灌木群落組成,具有適應夏幹的特征。河流由雨水、冰雪融水混合補給,即使在幹旱的夏季,水量仍然豐富,為農業灌溉提供瞭水源。

南緯37°以南屬溫帶海洋性氣候。年降水量一般為1000~2000毫米,南部向風坡可高達3000毫米以上,風大、雨日多,氣候陰冷潮濕。河流以降水補給為主,兼有冰川湖的調節,水量豐沛且穩定。廣泛發育著由假山毛櫸等闊葉林組成的溫帶森林,具很大開發價值。

居民 印歐混血種人占總人口75%;白人占20%,主要是西班牙及英國、德國、意大利、南斯拉夫等國移民的後裔;印第安人占5%左右,多居住在比奧比奧河以南的森林地區。1981年人口自然增長率為17‰。人口密度平均每平方公裡16人。近90%的人口集中在科金博至蒙特港的范圍內。1981年城鎮人口占81%。在就業人口構成中,農業占17.6%,工業占30.8%,服務及其他行業占51.6%。居民多信奉天主教。西班牙語為國語。

領土形成和經濟開發過程 原居民為印第安人。公元15世紀中葉後,北部地區是印加帝國的一部分。16世紀中期西班牙殖民者從北方侵入,建立殖民中心聖地亞哥城,把北部和中部作為它的殖民地(南部1887年並入)。殖民時期經濟活動集中在中部及其邊緣地帶,初期以采掘金礦為主,後因礦源枯竭轉而發展農牧業。長期的殖民過程使人口種族成分發生很大變化,形成印歐混血種人和白種人占絕大多數的現狀。1818年宣佈獨立,成立智利共和國。1879~1883年,為爭奪硝石礦區同秘魯、玻利維亞發生“太平洋戰爭”。秘魯、玻利維亞戰敗,分別把塔拉帕卡省(5.8萬平方公裡)和安托法加斯塔省(12.5萬平方公裡)劃歸智利(其北部國境線由此向北推移960公裡)。

從19世紀開始,因北部沙漠區硝石和銅的開發,礦業在國傢經濟中躍居領先地位,出現瞭安托法加斯塔、伊基克、托科皮亞、科金博等港市和礦業城市;鐵路等交通設施的興建與完善,促進瞭中部地區農牧業的發展;比奧比奧河至蒙特港間的地區由於大量歐洲移民的定居,漸成國內重要的農牧區。第二次世界大戰後,中部的鐵、煤資源和南端的石油得到開發,重工業興起。

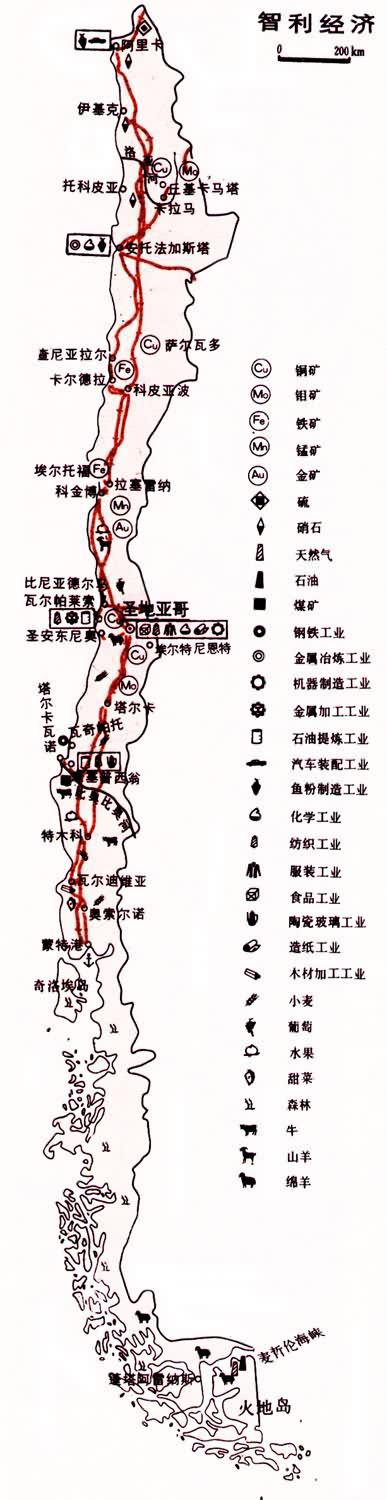

經濟地理 礦業是國民經濟的基礎,采銅業占突出地位。20世紀70年代銅占出口總額的70%以上,是國傢外匯收入和資金積累最重要的來源。由於制造業的發展,木材、紙漿、魚類產品、酒類和石油化工產品等出口額的增長,1984年銅在出口總值中占的比重降至43.9%。經濟發展波動較大,經濟重心偏居中部、中南部,尤其是聖地亞哥至康塞普西翁周圍一帶。

礦業 礦業占國內生產總值的7.7%(1982)。世界上最大產銅國和銅出口國之一。銅礦探明儲量達1.5億噸(按金屬含量),約占世界總儲量的1/4。1982年產銅123萬噸,創歷史最高紀錄,首次超過美、蘇兩國,居世界首位。北部沙漠區的丘基卡馬塔銅礦是世界最大的露天銅礦,礦石品位高達1.38%,已開采60多年,年產量約占全國一半。中部的埃爾特尼恩特銅礦是世界上最大的地下銅礦,產量約占全國1/4以上。上述兩礦儲量占全國總儲量的77%,為國傢銅礦公司所有。其他較大的有北部的薩爾瓦多銅礦和中部的安迪納銅礦。

硝石礦儲量近10億噸,第一次世界大戰以前產量占世界的90%,出口曾占國傢財政收入的一半。戰後因人工合成硝酸鹽出現,生產日漸衰落,年產量從鼎盛時期的300萬噸降至20世紀80年代初的50~60萬噸。1980年硝石出口占出口總值的1.8%,在礦產品中僅列第四位。北部塔拉帕卡和安托法加斯塔為硝石主要產地。

鐵礦主要蘊藏於北部,儲量約16億噸,其中阿爾加羅博礦最大,約占全國總儲量的70%,礦體接近地表,礦區靠近海岸,開采和外運方便。1982年產鐵礦石985萬噸,大部分運銷日本等國,為第三位出口礦產品,鉬與銅共生,品位很高,儲量僅次於美國,1982年鉬產量約2萬噸,出口值超過鐵礦石,在礦產品中居第二位。此外,中部的洛塔和斯瓦格爾為主要產煤區;南部麥哲倫海峽和火地島為主要石油產區。

“丘基卡馬塔”銅礦的露天采礦場

“丘基卡馬塔”銅礦的露天采礦場

硝礦礦區一角

硝礦礦區一角

制造業 1982年制造業產值占國內生產總值18.8%,從事制造業的勞動力占總勞動力的15.4%。除紡織、食品、制革、服裝、制煙、木材加工等傳統的工業部門外,50年代以來還建立瞭鋼鐵、石油化工、汽車裝配等工業,造紙、電力工業也發展較快,輕、重工業比重大致平衡。1980年鋼產量69.5萬噸、汽車2.9萬多輛;電力工業以水電為主,約占總發電量一半以上。工業主要集中在聖地亞哥-瓦爾帕萊索地區。康塞普西翁及其周圍地區是新興的重工業基地。

農業 1982年農業產值(包括林業、漁業)占國內生產總值的5.6%,農業勞動力約占總勞動力的17.5%。以種植業為主。全國有可耕地1190萬公頃,其中已耕地480萬公頃,占國土面積的6.4%,水澆地面積180萬公頃。耕地大部分分佈在科金博和蒙特港之間的谷地內,尤以聖地亞哥與康塞普西翁之間的中部地區最為集中。主要糧食作物有小麥、玉米、馬鈴薯、大麥、燕麥、稻等,糧食不能自給。經濟作物有甜菜、大麻、煙草、油料作物等,大多供國內消費。葡萄、蘋果、梨、桃等溫帶水果及蔬菜發展較快,已成為主要出口農產品。中部地中海型氣候區,土壤肥沃,灌溉條件良好,是葡萄和蔬菜的最大產地。康塞普西翁至蒙特港間的地域,是小麥、甜菜的最大產區,小麥產量約占全國的2/3。畜牧業以飼養牛、羊為主。牧場面積占國土面積1/5以上。比奧比奧河至蒙特港之間是最大的養牛區。

林業在國民經濟中地位日益重要。森林面積2000萬公頃。占國土面積26%,每年營造速生松林8~10萬公頃。林木蓄積量達12.4億立方米,原木年產量一般在700~800萬立方米。林產品出口近年來成倍增長,出口值僅次於銅,已成為拉丁美洲主要林產品出口國之一。森林資源集中於南部地區,采伐活動主要在奇洛埃省以北。

漁業發展很快,1983年捕魚400多萬噸,占世界第三位。漁產中多為供制魚粉的鳀魚。是世界主要魚粉出口國之一。

交通運輸業 全國有鐵路17700公裡,其中電氣化鐵路771公裡;公路全長80465公裡,其中鋪面公路占13%。鐵路、公路幹線南北縱貫,北通秘魯,南至於蒙特港。主幹公路為泛美公路的一部分,長3400公裡,並有公路穿越安第斯山通阿根廷;主幹鐵路有4條支線橫越安第斯山,與玻利維亞、阿根廷境內鐵路網相連。公路運輸約占國內總運輸量的60%。主要港口有瓦爾帕萊索、安托法加斯塔、蒙特港等。

地區經濟差異 ①北部地區。面積占全國的40%,人口僅占10%;礦業生產是最主要的經濟活動,生產全國大部分的銅、鐵和全部的硝石;氣候極端幹旱,沙丘廣佈,農業生產薄弱;本區最大城市為安托法加斯塔。②中部地區。面積占全國15%,人口占全國75%,氣候宜人,交通便利,資源豐富,向為國傢工業最發達地區;區內擁有10萬人以上城市5座(全國共7座),首都聖地亞哥、瓦爾帕萊索和康塞普西翁是國內最主要的都市及工業中心;中央谷地灌溉農業發達,集約化程度較高,主要種植水果、蔬菜、飼料作物等,畜牧業也占一定地位。③南部地區。面積占全國45%,人口占全國15%;蒙特港以北地域是糧食、甜菜的重要產地和林、牧業區;工業則分佈在特木科、瓦爾迪維亞、奧索爾諾、蒙特港等城市,以甜菜制糖、制乳、制革、木材和面粉加工等為主;自此向南,除南端的石油開采和牧羊業外,廣大地區人煙稀少,基本處於未開發狀態。