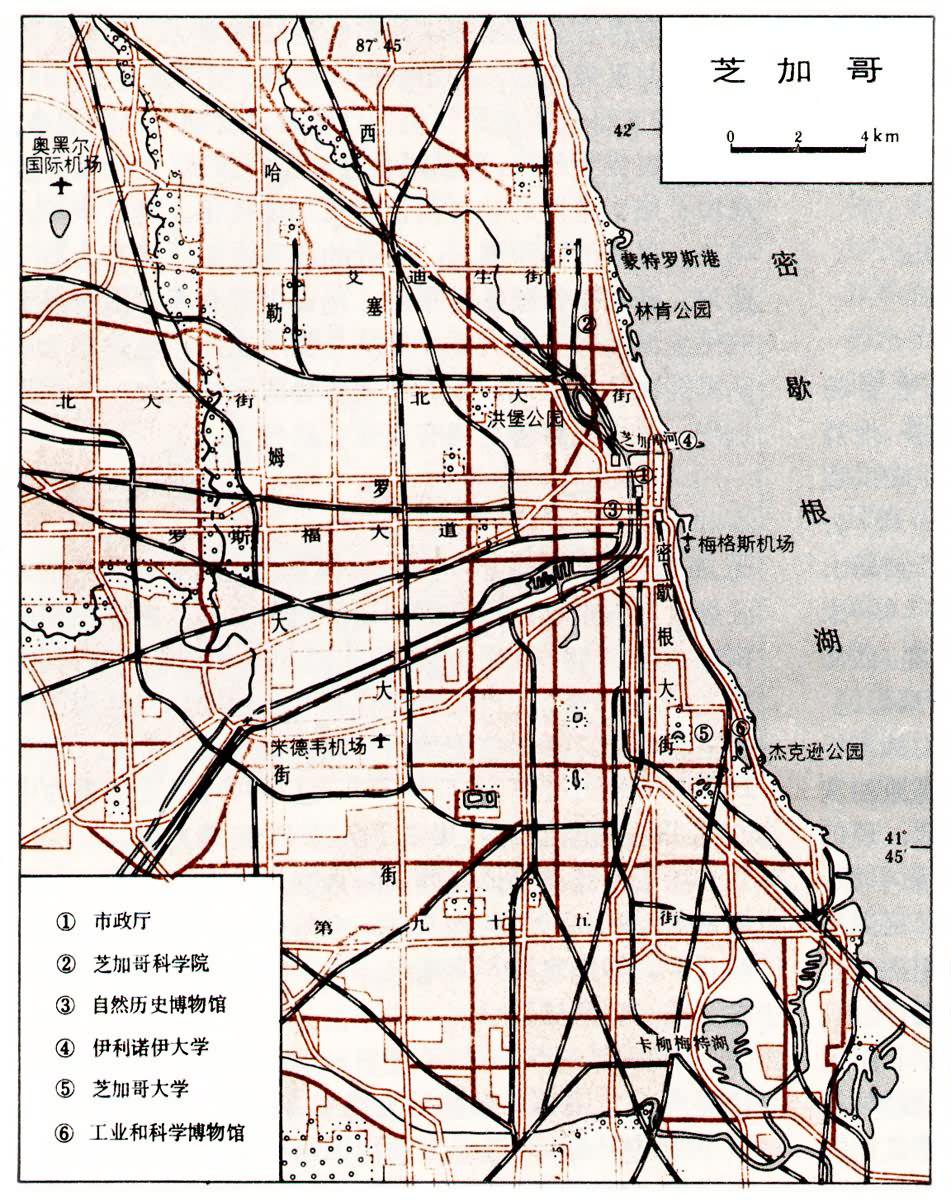

美國第二大城市,五大湖地區最大工業中心。位於伊利諾州東北部,密歇根湖西南端。面積590.5平方公裡,人口300.5萬(1980),其中黑人約占40%。大市區由庫克等6縣組成,包括周圍許多衛星城鎮以及印第安那州西北濱湖地區諸城,面積12061.6平方公裡,人口約710萬(1980)。以芝加哥為中心的480公裡範圍內,集中瞭全國19%的人口。

城市沿濱湖平原向西、北、南展開,地勢平坦。氣候溫和濕潤。1月平均氣溫-4.3℃,,7月平均氣溫23.7℃,年降水量875毫米。常年盛吹來自密歇根湖的東北風,有“風城”之稱。

1804年在芝加哥河河口一帶始建永久定居點。1833年在皮毛貿易站基礎上建立集鎮。1837年設市。19世紀中葉起,溝通五大湖地區與密西西比河流域的伊利諾伊-密歇根運河建成,橫貫大陸的中太平洋鐵路等也相繼通達,促進城市工商業發展,人口激增。1870年全市人口已達30多萬,其中一半是歐洲各國移民。20世紀初,中西部已是美國最大的谷物和肉、乳產區,大量農牧產品通過本地轉運或加工;五大湖地區豐富的煤、鐵資源和其他有色金屬、建築材料的開發,為城市工業發展提供瞭有利條件。芝加哥迅速躍升為中西部地區最大的城市和交通、工業中心,商業和金融業也日趨繁榮。芝加哥在國際工人運動中有著光榮歷史,是國際“五一”勞動節(1886)和“三八”婦女節(1909)的發源地。

工業部門構成多樣齊全,重工業占優勢,輕工業也很發達。全國最大的鋼鐵和肉類加工工業基地,農業機械、運輸機械、化學、石油化工、電機、飛機發動機、印刷等也在全國居領先地位,還有木材加工、造紙、電子、紡織、服裝、面粉等工業部門。工業用地約占全市面積6.9%,擁有1.5萬多傢工廠企業,200多萬工人。工業主要分佈在芝加哥河南北以及運河兩側,其中近城中心的盧普工業區工廠密度很大,為重要輕工業區;市南的卡柳梅特工業區多大型企業,是以鋼鐵為主的重化工業區,在衛星城加裡有美國最大的鋼鐵聯合企業。商業、金融業繁盛。市內有巨大的谷物和牲畜市場。貿易公司有千餘傢,著名的西爾斯·羅伯克公司是美國最大的零售企業;批發零售額在國內名列前茅,並是世界主要的郵購中心。重要的金融機構有美國第七儲備區銀行和中西部證券交易所等,後者是全國第二大證券市場。旅遊業發達,每年接待來自世界各地的遊客500萬,還有260萬前來參加會議者。

美國最大的鐵路樞紐。由於密歇根湖自北向南伸延500多公裡,深入到中西部農業核心地帶,地當湖南端的芝加哥便成為美國中北部30多條鐵路線的集結點,城市鐵路線總長(1.24萬多公裡)和年貨運量(5.12億噸)均居世界各大城市之首。公路交通發達,12條公路幹線經此,也是州內公路系統的中心;以客運為主,年貨運量5100萬噸(1980)。五大湖地區重要湖港,船隻可經伊利運河—哈得孫河或聖勞倫斯河出海,大市區諸港區年貨物吞吐量合計7200萬噸,其中以卡柳梅特河河口港區為主。通過水、陸交通,從北部蘇必利爾高地輸入木材和鐵礦石等礦產品,從西部平原輸入小麥和牛,從中央平原輸入玉米和豬,從南部和東部輸入石油和煤,同時大量輸出工業制成品。市內有3個重要機場,其中城西北的奧黑爾國際機場是美國面積最大、客運最繁忙的機場,年旅客流量達3000~4000萬人次。

城中心即盧普區位於芝加哥河河口一帶,為最繁華的商業區。其面積僅占全市1%,卻集中全市約1/6從業人員,每天有120萬以上的人流出入。市街呈方格網狀分佈,風格各異的現代化高層建築密集。110層、高443米的西爾斯大廈,為美國最高建築物,西爾斯·羅伯克公司所在地; 其次是80層、高346米的標準石油大廈和100層、高343.5米的漢科克中心大廈,以及水塔廣場大廈、第一國傢銀行大廈等。以上高層建築集商業貿易、行政辦公、文化娛樂、住宅旅館於一體,構成城中心獨特的風貌(見彩圖)。

美國芝加哥市的高層建築

盧普區西端,芝加哥河分為南、北兩支。北支與密歇根湖之間的北區,環境幽美,為富裕白人階層的高級住宅區,多文化娛樂設施;南支與密歇根湖之間的南區和南、北支流間的西區,主要為工業區,黑人聚居,多低標準的住宅。市內公園、綠地眾多,占地近5000公頃,濱湖“綠帶”為市民主要遊憩場所,城郊還有大片森林保護地。

美國芝加哥市的高層建築

盧普區西端,芝加哥河分為南、北兩支。北支與密歇根湖之間的北區,環境幽美,為富裕白人階層的高級住宅區,多文化娛樂設施;南支與密歇根湖之間的南區和南、北支流間的西區,主要為工業區,黑人聚居,多低標準的住宅。市內公園、綠地眾多,占地近5000公頃,濱湖“綠帶”為市民主要遊憩場所,城郊還有大片森林保護地。

美國主要文化教育中心之一。大市區內有95所大專院校,建於1891年的芝加哥大學享有國際聲譽,該校的東方研究所和博物館以收藏東方藝術珍品著稱;還有伊利諾伊大學、伊利諾伊理工學院、西北大學等著名學府。其他重要文化設施有藝術學院、藝術博物館、科學和工業博物館、謝德水族館、阿德勒天文館、歷史協會等。聳立在城中心的古老水塔,是芝加哥城1871年大火後幸存的歷史文物。