非洲中北部內陸國傢,與蘇丹、利比亞、尼日爾、尼日利亞、喀麥隆、中非為鄰。面積128.4萬平方公裡。人口490.1萬(1984)。全國分為14個省。首都恩賈梅納。

自然條件 國土佔據乍得湖盆地東半部。除北、東部盆地邊緣高地外,地勢大部平坦,海拔300~500米。西南邊境的乍得湖及其東北面的博多萊窪地,為該盆地的底部,後者海拔155米,是全國的最低部分。北部提貝斯提高原平均海拔22000米,平緩的高原面上聳立不少高山,其中庫西山海拔3415米,是全國的最高點。東部為蘇丹達爾富爾高原的延伸,受深谷切割,自北向南分成埃爾迪、恩內迪、瓦達伊3塊高原,平均海拔不足1000米。地處熱帶內陸,全年高溫,除高原、山地外,大部分地區年平均氣溫在26℃以上,最熱月平均氣溫31~34℃。但南北降水量差異很大。大致北緯15°以南屬熱帶草原氣候,年降水量500~1000毫米,西南偶在1200毫米以上;5~10月為雨季,11月至翌年4月為幹季。北緯15°以北,由半幹旱的薩赫勒帶,過渡到熱帶沙漠氣候,是撒哈拉沙漠的一部分,常年盛行幹熱的哈馬丹風,多塵暴,年降水量減至100毫米以下,氣溫日較差和年較差增大。河流多源於盆地邊緣高地,向乍得湖等內陸湖泊流註,形成近似向心的內陸水系。常流河主要分佈在較濕潤的南部,其中沙裡河和洛貢河為境內兩條大河,兩岸土地肥沃,水源充足,是全國重要農業區;河流下遊多支汊和沼澤。在半幹旱的中部,都是雨季有水、旱季斷流的間歇河。幹旱的北部缺乏地表徑流。

居民和發展簡史 人口稀疏,平均每平方公裡不足4人。人口增長率為21‰,低於非洲平均水平。絕大部分居民集中於南半部,洛貢河流域是人口最稠密地區。北半部人煙稀少,尚有大面積地區無人定居。部族眾多。南部以班圖語系各族為主,包括薩拉族(約占全國人口1/3)、馬薩族、科托科族等; 中部為蘇丹語系黑人與阿拉伯人混血種後裔,包括圖佈族、巴吉爾米族、豪薩族等;北部主要是阿拉伯人和柏柏爾人。官方語言為法語。居民半數以上信伊斯蘭教,餘信原始宗教和基督教。公元8世紀,乍得湖周圍建立加涅姆(後稱博爾努)王國,後發展為中蘇丹文化中心,對乍得、尼日爾等國仍有影響。中世紀時,在南部和東部又出現巴吉爾米、瓦達伊王國與博爾努王國並存。19世紀80年代法國殖民者侵入,1910年被並入“法屬赤道非洲”,次年轉屬德國,第一次世界大戰後,又被法國統治。1958年成為法蘭西共同體內的“自治共和國”。1960年8月11日宣告獨立,定名乍得共和國。

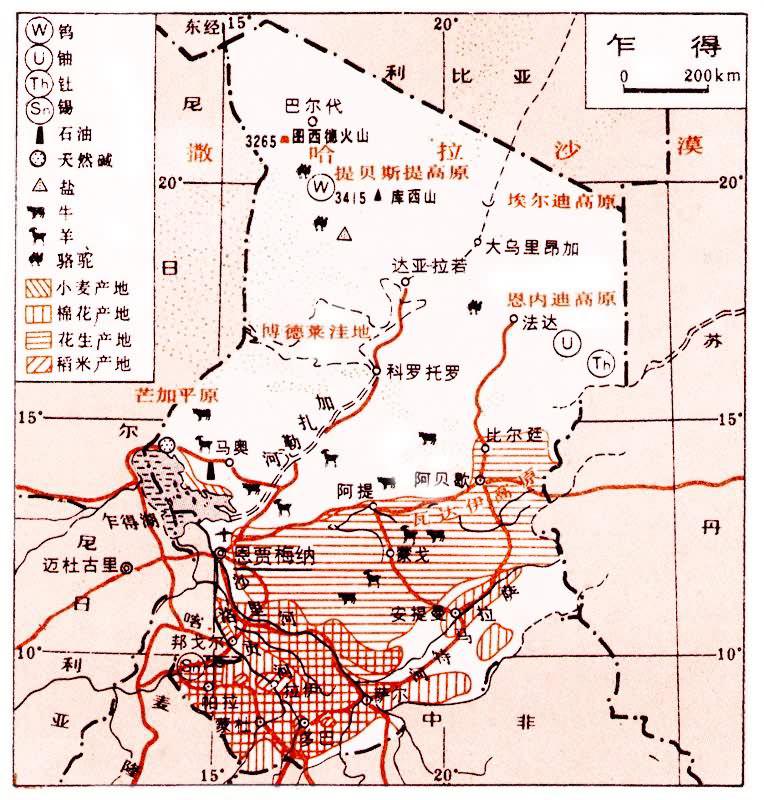

經濟地理 經濟發展水平較低,以農牧業為主,1982年人均國民生產總值僅80美元。全國90%人口從事農牧業。1982年農牧產值占國內生產總值64%,農牧產品出口占出口總值90%以上。共有耕地815萬公頃,主要分佈在沙裡—洛貢河流域。高梁、小麥是主要糧食作物;其次有玉米、麥類和薯類。單位面積產量較低。稻谷生產發展較快。在邦戈爾、拉伊等處引水灌溉,試種雙季稻成功。經濟作物中棉花最重要,集中分佈在西南部洛貢河、沙裡河中遊平原地區,棉田面積約30萬公頃,1976年籽棉產量曾達17.5萬噸,為非洲主要產棉國之一。近年棉田和產量銳減,1980年減至18萬公頃和9萬噸。皮棉是首要出口貨物,占出口額60%以上。其他還有花生、芝麻、甘蔗與煙草等。中東部高原是阿拉伯樹膠主要產區,產量居世界前列。草場面積4500萬公頃,中部是主要牧區,集中全國2/3的牲畜,多定居放牧。北部沙漠地區盛行遊牧。1982年有牛380萬頭,綿羊、山羊各236萬頭,駱駝44.6萬峰。活畜和畜產品出口值僅次於棉花。湖、河水域,捕魚業較盛,幹、熏魚類也是重要出口商品。

獨立後工業有所發展,產值占國內生產總值7%。首都和薩爾是主要工業中心。主要工業有農、畜產品加工、紡織等。首都的榨油廠、面粉廠、糖廠、冷凍屠宰場和薩爾的屠宰聯合企業、紡織聯合企業規模較大。開采少量食鹽和天然堿。鎢、鈾、鉭、釷等礦藏尚未開發。

深處內陸,境內尚無鐵路,國內外運輸主要靠公路和航空。公路總長約3萬公裡,其中全天候公路占1/5,餘為季節性簡易公路。出海通道有3條,均由首都起:①經中非共和國的班吉轉烏班吉河、剛果河出馬塔迪港;②經喀麥隆的雅溫得轉鐵路出杜阿拉港;③經尼日利亞轉鐵路出哈科特港。首都有國際航空港。國內主要城市之間有定期航班。沙裡河和洛貢河是重要內河航道,前者自首都以下至乍得湖河段可常年通航。城市主要集中在南部經濟較發達地區。除首都和薩爾外,還有蒙杜、多巴、凱洛等。