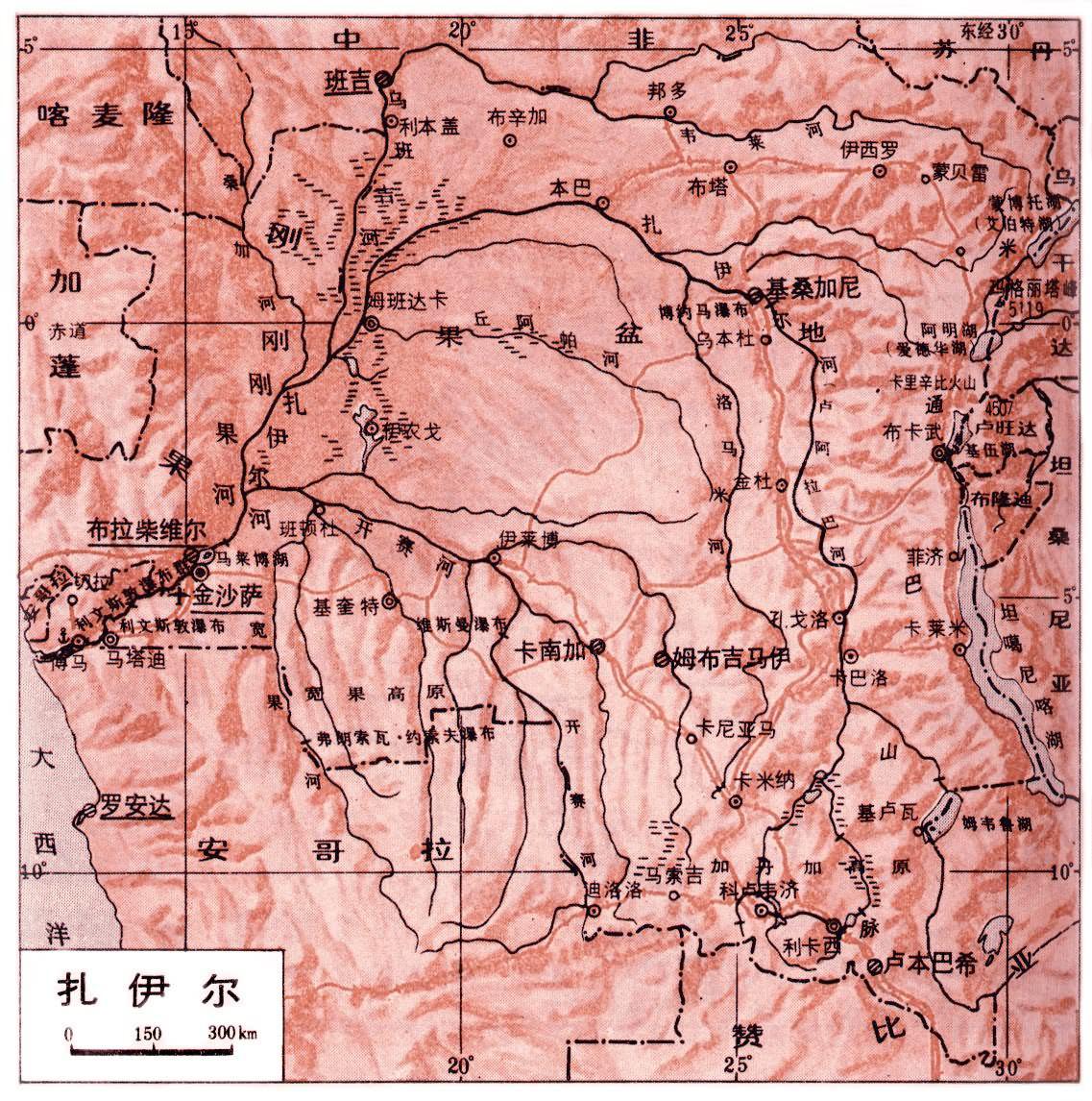

非洲中南部國傢。因薩伊河(剛果河)而得名。據有該河流域大半,西部以狹窄走廊通連大西洋,海岸線長僅35公裡。陸鄰剛果、中非、蘇丹、烏幹達、盧旺達、佈隆迪、坦桑尼亞、尚比亞和安哥拉。面積2344885平方公裡。次於蘇丹、阿爾及利亞,居非洲第三位。人口3208.4萬(1984)。全國劃分為8個區和1個直轄市。首都金沙薩。

自然條件 地形 地質構造上屬非洲古地塊中心部分。國土主要由剛果盆地及其周圍山地、高原組成。地勢西北低,北、東、南較高,輪廓宛如巨盤。剛果盆地約占國土面積1/3,平均海拔400米。金沙薩以北的馬萊博湖海拔305米,是盆地最低部分。盆地外圍多海拔500~700米的低山丘陵。盆地中部和外圍河谷平原、低丘,土質肥沃,是重要農耕地帶。剛果盆地周圍為前寒武紀結晶巖組成的高原山地。北部的阿贊德高原平均海拔700~800米,其東段構成尼羅河與紮伊爾河水系分水嶺。西南部為馬揚巴和克裡斯塔爾等山組成的沿海山地與寬100公裡的沿海平原,沿海山地海拔多在1000米以下,久經河流強烈切割,地面支離破碎。盆地南部的寬果高原受開賽、寬果諸河侵蝕,形成一系列南北向崗地。東南緣為加丹加高原,海拔1000~2000米。盆地東緣是著名的東非大裂谷及其山系和斷層湖帶,地勢高峻。裂谷中段構成紮伊爾東境天然邊界,谷寬40~48公裡,有艾伯特湖(蒙博托湖)、愛德華湖、基伍湖、坦噶尼喀湖、姆韋魯湖等一連串斷層湖。裂谷陡削,群山聳立,峰巒交錯,多活火山。艾伯特與愛德華兩湖間魯文佐裡山的最高峰瑪格麗塔峰海拔5119米,是非洲第三高峰。基伍湖以北的維龍加火山群最高峰卡裡辛比火山,海拔4507米;綿亙於裂谷西側的米通巴山脈,起伏於海拔1000~1500米之間,南北長1500公裡。

礦藏 紮伊爾素有“中非寶石”之稱。盆地周圍的高原山地蘊藏多種有色金屬、稀有金屬和非金屬礦,其中不少在世界或非洲占有重要地位。特別是沙巴銅帶長300餘公裡,寬80~100公裡,不僅儲量大(按金屬含量銅探明儲量3600萬噸)、礦層厚、品位高(含銅4~6%),而且伴有鈷、鉛、鋅、銀、鎘、鍺、鈮、鉭等多種礦物,是世界最大的銅-鈷礦床,鈷儲量占世界15%(見沙巴區)。東、西開賽區的金剛石礦儲量5億克拉(100噸),是世界最大的工業用金剛石礦區。此外,從加丹加高原東北部向北至基伍區,延伸數條錫礦帶,並伴有金、鎢和多種稀有金屬礦;加丹加高原西北部,有一條東西向的錳礦帶;國境西南部馬揚巴山地有大型鋁土礦。

水系 境內擁有非洲最稠密的水網。非洲第二長河紮伊爾河,在境內向北彎曲成一大弧形,由西南流入大西洋,兩岸支流密佈,形成向心狀水系。幹支流受赤道兩側豐沛降水補給,水量豐富;在其穿切高原山地處,多瀑佈、急灘,極富水力資源;流經剛果盆地底部處,坡平流緩,富航運之利;其主要支流開賽河。流經境內西南部後,在誇木特註入紮伊爾河。境內擁有紮伊爾水系1.32億千瓦水能蘊藏量的絕大部分,尤以金沙薩以下的利文斯敦瀑佈群和基桑加尼以上瀑佈群最為集中,前者水力蘊藏量3000萬千瓦以上,為世界各大河下遊段所罕見。但迄今水力開發不足2%,潛力巨大。紮伊爾河系通航裡程居世界各大河前列,幹流中遊段(基桑加尼—金沙薩),坡平流緩,利於航行,是全國最重要運輸線路之一(見剛果河)。

氣候 地處北緯5°20'至南緯13°27',全境屬熱帶氣候,大部地區終年高溫多雨。受緯度、地形、風系等影響,可分為4個氣候帶:①南、北緯4°之間的熱帶雨林氣候。終年濕熱,年平均氣溫25℃左右,年較差僅1~3℃;年降水量高達1800~2200毫米,年有兩個降雨高峰,分別出現於4~5月與9~11月,無明顯旱季。②南、北緯4°以南、以北的熱帶草原氣候。年平均氣溫20~24℃,年降水量1500毫米左右,雨、旱季分明;東南部高原降水量減為1000~1200毫米,旱季長6個月。③東部山地的熱帶高地氣候。年平均氣溫20℃以下,年降水量2000毫米左右。④西部沿海氣候帶。年平均氣溫25℃,受本格拉寒流影響,年降水量僅800~1200毫米,分雨,旱兩季,10月至翌年4月為雨季。

植被 以熱帶雨林和熱帶草原范圍最廣。分佈於境內南、北緯4°之間的熱帶雨林是世界最大雨林帶之一,覆蓋面積12170萬公頃,約占國土面積52%。熱帶雨林由常綠喜濕高大喬木、木質藤本和附生植物組成,植被種類繁多,熱帶梗木資源極為豐富,有桃花心木、烏木、非洲紫檀、非洲梧桐、非洲楝等珍貴用材樹種,還有油棕、絲膠、三葉橡膠、金雞納等經濟林木。大部未利用,開發潛力巨大。

紮伊爾熱帶叢林

紮伊爾熱帶叢林

居民 人口密度偏低,全國平均每平方公裡14人。分佈不均,西起紮伊爾河下遊,東經南部高原至姆佈吉馬伊附近和坦噶尼喀湖以北東部高地邊緣為人口較稠密地帶。其中金沙薩周圍以及基伍湖、愛德華湖、艾伯特湖間地區每平方公裡達40~100人以上。其餘廣大地區除城鎮和沙巴等采礦區外人煙稀少,熱帶雨林區及加丹加高原每平方公裡不足5人。人口增長迅速,1970~1980年間平均年增長率為30‰。青少年比重大,14歲以下人口占總人口40%以上。隨著工礦、交通運輸業的發展,城市化進程加速,1981年約有30%人口居住於城鎮。居民中班圖語系各族占80%以上。餘為蘇丹語系和尼羅特語系。班圖語系包括西南部的剛果族,南部寬果高原的隆達族,東南部的盧巴、庫巴、盧盧亞、班加拉族,中北部森林中的芒戈等族。以剛果、盧巴、芒戈族人數較多。多從事耕作業,少數從事狩獵、采集和采礦業。蘇丹語系以阿贊德族最多,居住於北部;次為芒貝圖族,居住於韋萊河流域,均從事耕作兼營畜牧。尼羅特語系包括阿盧爾、俾格米等族,居住於熱帶森林區,其中俾格米人約10萬,體型矮小,是剛果盆地最早居民,主要以耕作、采集、狩獵為主。約一半居民信基督教,餘信原始宗教和伊斯蘭教。各有本族語言。法語為官方語言。

發展簡史 早在舊石器時代末期,俾格米人已在西部、東北部定居。公元8~9世紀沙巴地區居民開始土法冶煉青銅,使用鐵器。中世紀以後班圖語系各族在剛果河流域陸續建立剛果、庫巴、盧巴、隆達等王國,其中剛果王國疆域曾北至紮伊爾河下遊,南達安哥拉北部,是當時中非著名強大王國之一;庫巴王國居民已掌握鋤耕和木雕、煉銅技藝;隆達王國以發展對外貿易著稱。葡、荷、英、法、比殖民者於15~19世紀相繼入侵,不斷掠奪橡膠、象牙等,並競相販運奴隸,造成大片無人區。1885年淪為比利時領地,宣佈成立“剛果獨立國”(“剛果自由邦”)。1908年比利時當局實行直接統治,改稱“比屬剛果”。發展銅礦采煉,建立大型種植園,掠奪紮伊爾農礦資源。1960年6月30日宣告獨立,定名剛果共和國。1964年改名剛果民主共和國,簡稱剛果(利)。1971年10月27日改稱紮伊爾共和國。

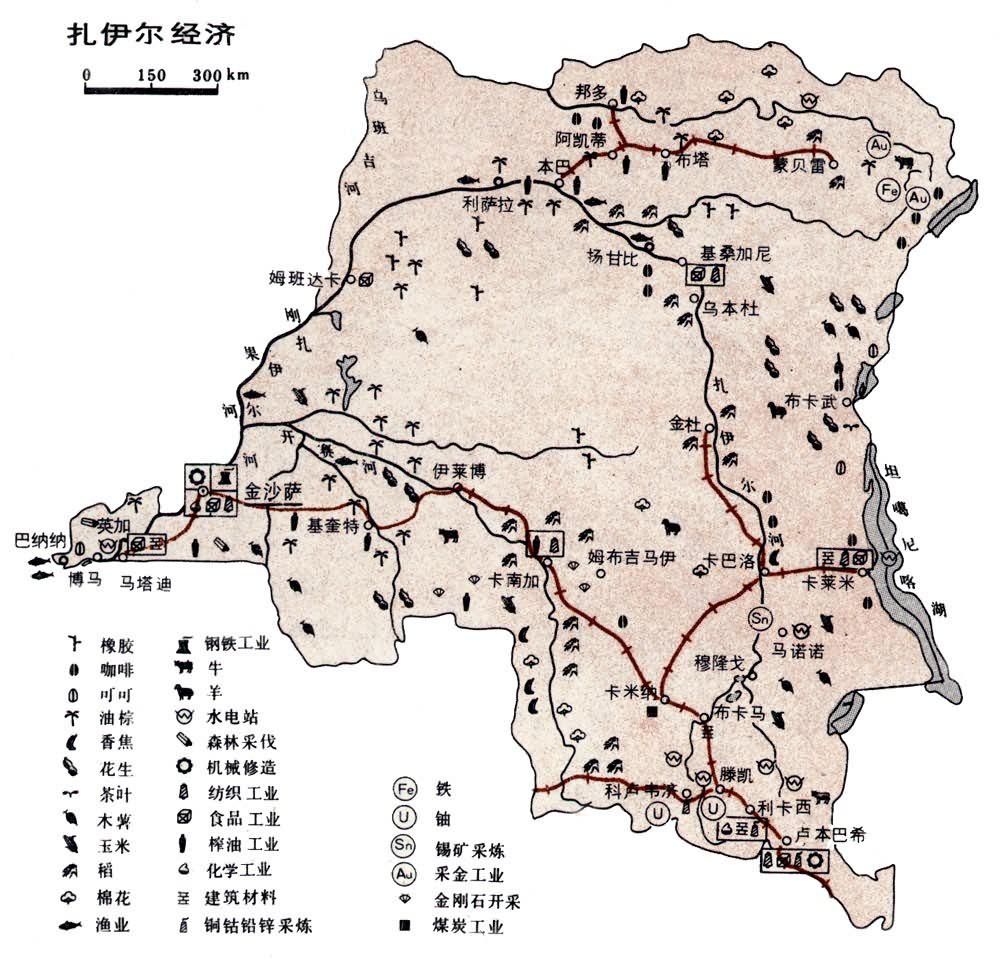

經濟地理 獨立前經濟受外國襲斷資本控制,面向出口的采礦業和熱帶經濟作物片面發展。廣大農村生產水平很低,糧食遠不足自給。獨立後積極發展加工工業,使畸形發展的經濟結構發生變化。經濟以農、礦業為主。總勞動力中,農業占75%(1980);國內生產總值中,農、礦業分別占31.9%和15.9%(1981)。

農業 全國可耕地有13650萬公頃,約占國土面積58.2%。已耕地僅450多萬公頃,占國土面積3.3%,主要分佈於紮伊爾河和開賽河中、下遊平原以及東北部高地。土地開發潛力很大。10%耕地種植油棕、咖啡、橡膠、可可、茶、棉花等經濟作物,其中棉、茶由個體農戶經營,其餘主要由國營種植園和農場種植。油棕、咖啡、橡膠為紮伊爾三大出口作物。20世紀70年代中期以前曾為非洲第二棕油出口國、第三橡膠出口國。後因管理不善,產量下降,現除咖啡外尚未恢復到70年代中期水平。油棕面積約40萬公頃,3/4為人工栽培,分佈於紮伊爾河和開賽河中、下遊平原以及北部韋萊河流域。咖啡產於東部山麓、韋萊河流域、馬揚巴和開賽區山地。橡膠主要種植於盆地中部。其他經濟作物中,以馬揚巴山地、赤道區和紮伊爾高地的可可,東部高原的茶葉,烏班吉河與韋萊河流域的棉花,以及東部高地的柑橘,紮伊爾河上遊谷地的香蕉,東部丘陵山地的藥用植物(除蟲菊和金雞納等)等產量較大。

糧食作物大部為自給性生產。薯類是居民主糧,以木薯居多,分佈遍及各地,1982年產1317萬噸。玉米是主要谷類作物,種植於盆地邊緣高地,1981年產量52萬噸,以沙巴和下紮伊爾區最為集中。稻谷是第二大谷類作物,第二次世界大戰後種植面積逐步擴大。旱稻較多,種植於紮伊爾河中、上遊及開賽河中遊;水稻限於紮伊爾河中遊揚甘比—利薩拉一帶。大蕉和豆類各地均有分散種植。糧食生產主要實行灌叢輪休或遷徙耕作制,單產水平不高。

畜牧業比較薄弱,除東北部阿贊德高原、沙巴礦區和大城市郊區養牛較多外,各地牲畜數量有限。全國平均每平方公裡僅半頭牛、1頭半羊(1981)。漁業、狩獵和野生植物采集也是部分居民經濟活動之一。漁業以河湖捕魚為主,魚產量不能滿足居民需要。

工礦業 紮伊爾為非洲和世界重要礦產國之一,銅、鈷、錫、鍺、鎘、鈮、鉭和金剛石等生產都占世界重要地位。20世紀70年代以來,銅最高年產量50萬噸(1981),占世界總產量6%,次於贊比亞居非洲第二位。鈷和金剛石產量在近幾十年中一直居世界首位,1981年鈷產量9000噸,工業用金剛石產量660萬克拉。鍺、鎘、錫、鋅等產量也居世界前列。煤、金、銀、石油等也有一定的儲量。礦藏豐富。礦業是國民經濟命脈,從業人數占職工總數1/10,礦產品出口占出口總值70~80%,1982年礦業產值占國內生產總值的11.5%。全國共有100多個大小礦、廠,集中分佈於沙巴、東開賽和基伍等區。銅、鈷、鋅、鎘、鍺、錳全產於沙巴銅帶,形成以盧本巴希、利卡西和科盧韋濟為中心,包括二三十個大中型企業和三大銅鈷采煉區。錫礦采煉分佈於加丹加高原東北和基伍區中南部錫礦帶,1981年產錫2472噸,與錫伴生的鎢、金和自尾礦中提取的鈮、鉭、鈹、鯉以及獨居石、綠柱石等經濟價值較錫尤高。金剛石開采區在開賽河流域,以姆佈吉馬伊和切卡帕為中心。

制造業約占國內生產總值2.8%(1981),集中分佈於金沙薩、下紮伊爾和沙巴區,包括化工、鋼鐵、機械、農產品加工和建材等部門。化學工業以利卡西、馬諾諾、基桑加尼為中心,主要生產為礦區服務的酸、堿和炸藥。鋼鐵和機械工業主要有穆隆戈鋼鐵廠、金沙薩和盧本巴希的機車修配和汽車裝配,以及金沙薩和卡萊米等地的船舶制造等小型企業。獨立後,農產品加工(榨油、面粉、制糖、釀酒、咖啡加工、制茶等)、紡織、木材和水泥工業發展較快,榨油、紡織、水泥規模較大。鄰近油棕產區的金沙薩、馬塔迪、卡南加、基桑加尼等地,有幾十個大、中型榨油企業。基桑加尼、金沙薩、卡萊米、卡南加和盧本巴希為軋棉及棉紡工業中心,以金沙薩棉紡織企業規模最大。水泥工業年產能力近百萬噸,分佈於金沙薩、馬塔迪、利卡西、佈卡武、盧本巴希和卡萊米等地,供應城市和礦區需要。

能源供應不足。年產煤僅12萬噸上下。國內唯一的莫安達煉油廠年加工能力僅75萬噸。煤炭和石油長期依賴進口。水電是主要能源,全國有30多個中、小型水電站,發電能力200萬千瓦以上,70%分佈於沙巴區。由利卡西、科盧韋濟附近4個水電站組成的銅帶電網不能滿足工礦業發展需要。為平衡電力工業佈局,確保工礦發展用電,1974~1981年間利用利文斯敦瀑佈群落差,於馬塔迪以北約40公裡處已建成英加大型水力樞紐第一期工程的一部分,其中英加Ⅰ裝機容量35萬千瓦,英加Ⅱ140萬千瓦,英加Ⅲ計劃發電能力283萬千瓦。已建成一條長1820公裡高壓輸電線通往沙巴區。第二期工程將修建一個特大電站。全部建成後,年發電能力可達3900萬千瓦(見剛果河)。

交通運輸業 交通網密度居非洲前列。河運為運輸骨幹,境內紮伊爾河流域通航裡程14000公裡以上,其幹流及支流開賽河是河運幹線。但受瀑佈、急流所阻,航道不連續。幹流基桑加尼至金沙薩河段長1734公裡、寬4~10公裡,水深坡緩,終年通行中型汽輪;馬塔迪至河口129公裡,最深60米,可通海輪。開賽河伊萊博以下,中型汽輪可抵金沙薩。主要河港有金沙薩、伊萊博、基桑加尼、姆班達卡、金杜和卡巴洛。馬塔迪是深水海港,與金沙薩間有鐵路和輸油管相連,腹地廣闊,年吞吐量150萬噸。鐵路是農、礦生產中心與內陸水網之間聯系的紐帶,鐵路總長5169公裡,其中電氣化鐵路858公裡。東南部網線密度最高,其中薩卡尼亞—盧本巴希—滕凱—伊萊博(1833公裡) 與滕凱-迪洛洛(522公裡)兩幹線分別通贊比亞和安哥拉,卡米納—卡萊米線(620公裡)連坦噶尼喀湖水路接坦桑尼亞鐵路。其他線路較短,其中卡巴洛—金杜、基桑加尼—烏本杜和金沙薩—馬塔迪鐵路為代替因河流瀑佈和急流段不能通航的通道,其餘線路僅承擔地方性物資運輸。空運較發達,金沙薩、盧本巴希、基桑加尼和佈卡卡四大城市各有1個國際機場,普通機場35個,辟有10多條國內、國際航線,聯系首都、主要城市和國外。

水陸聯運是對外運輸主要方式。自滕凱-伊萊博鐵路轉開賽河航道和金沙薩—馬塔迪鐵路,是經本國港口出海的重要通道。全國礦產品45%左右自該線輸出,其餘經鄰國港口轉運。全國出口貨物中,礦產品占70~80%,僅銅即占外運量2/3。輸入商品以機械、糧食和食品為主。為縮短農礦產品外運距離,扭轉依靠鄰國港口出海局面,已動工興建馬塔迪—巴納納鐵路(146公裡)和巴納納深水港。

地區經濟差異 境內可分4個區域:①東南區,即沙巴區。是非洲工礦業最發達地區之一,世界著名的銅、鈷采煉區,並兼采伴生的鉛、鋅、錫、鎘、金、鍺等多種金屬。加工工業主要為礦區生產和生活服務,有化學、建材、機修、紡織、食品等部門。種植業薄弱。畜牧業居各區首位,商品性牲畜飼養主要供應當地礦區和城鎮需要。盧本巴希、利卡西、科盧韋齊等主要城市都是工礦業中心。②西部區,包括金沙薩市、下紮伊爾區和班頓杜區。經濟發展水平全國最高。工農業都較發達。集中全國加工工業1/3以上,有榨油、食品、紡織、木材、水泥、化工、石油和機械修配等多種企業。經濟作物油棕、可可、花生、甘蔗、熱帶水果和糧食作物木薯、甘薯、玉米等均居國內重要地位。隨著英加水力樞紐工程的逐步建成,本區將成為中南非主要能源基地。首都金沙薩是全國最大工業中心和河港。馬塔迪是全國唯一海港。恩古恩古、基克韋特等城市多為水陸運輸樞紐和農產品集散、加工中心。③北部區,包括赤道區和上紮伊爾區。經濟以農業為主,油棕、咖啡、可可、棉花等生產居國內重要地位。主要城鎮基桑加尼、姆班達卡等多為水陸運輸樞紐和農林產品集散和加工中心。④中部區,包括東、西開賽區和基伍區。采礦業占重要地位,開賽河流域是世界最大的工業用金剛石產地;基伍區開采的錫礦,錫石提煉純度達99%以上。農業以經濟作物種植為主,盛產咖啡、茶、橡膠、柑橘、香蕉和金雞納等。卡南加、姆佈吉馬伊和佈卡武等城市都是為采礦和農業服務的工商業中心。

參考書目

羅貝爾·科納萬著,史陵山譯:《剛果(金)歷史》,商務印書館,北京,1974。

I. Kaplan Edited,Zaire,A Coиntry Stиdy,The American University,Washington D.C.,1979.