非洲中部內陸國傢,鄰乍得、喀麥隆、剛果、薩伊和蘇丹。居非洲大陸幾何中心,西距大西洋超過1400公裡,東距紅海3000公裡以上。面積622984平方公裡。人口250.8萬(1984)。全國分為14個省,首都班吉。

自然條件 境內除北部為高約400米的沙裡河上遊平原外,高原橫亙東西,平均海拔600~900米,構成剛果河(紮伊爾河)和乍得湖兩大水系的分水嶺。高原基底由古老巖系組成,河流切割強烈,地表破碎。東部是蘇丹阿贊德高原的西延,面積占國土40%以上,地勢北高南低,東北邊境的恩加亞峰高1388米,是全國最高點。西部是喀麥隆阿達馬瓦高原的東延,地勢西高東低,西北邊境的卡雷山區是洛貢河和烏班吉河的分水嶺。中部是東西長500公裡的高地,平均海拔550~600米,地表經河流切割,形成許多隘口,為南北交通要道。

地處北緯2°~11°之間,大部地區屬熱帶草原氣候,全年高溫,幹濕季分明;南部漸過渡為熱帶雨林氣候,終年濕熱。除海拔較高地區外,年平均氣溫一般在26℃以上,氣溫年較差小(約2~3℃),日較差較大(10~15℃)。降水深受緯度和地形影響,年降水量從北向南自800毫米遞增至1700多毫米,東、西部高地約1500毫米。5~10月為雨季,11月至翌年4月為旱季。境內河流眾多,主要屬烏班吉河和沙裡河兩大水系。烏班吉河是剛果河最大支流,系中非、紮伊爾兩國界河,富水力資源,兼航運、灌溉之利。沙裡河在北部平原,河網稠密,便於灌溉。

居民和發展簡史 非洲人口密度最小的國傢之一,平均每平方公裡4人。地區分佈差異明顯,西部平均每平方公裡近10人,班吉附近和西北高地最密處可達20人;中部次之;東部地廣人稀,每平方公裡不到1人。城市人口增長較快,從1960年占總人口的22.7%,增長到1982年的37%。全國共有大小50餘個部族,中部和東部的班達族人數最多,約占總人口1/3,多從事農業;其次有巴亞族、桑戈族、薩拉族、曼賈族等。居民多信原始宗教,少數信天主教、基督教和伊斯蘭教。官方語言為法語。公元9~16世紀,境內曾先後建立班加蘇、臘法伊和賽米奧3個部落王國,發展自給自足經濟。1885年法國開始入侵,1891年淪為其殖民地。1910年被劃為“法屬赤道非洲”的領地。後一度被“轉讓”給德國,第一次世界大戰後重歸法國。1957年成為“半自治共和國”,1958年為“法蘭西共同體”內的“自治共和國”,稱中非共和國,1960年8月宣告獨立。1976年12月建立帝制,改稱中非帝國。1979年9月廢除帝制,恢復共和,仍稱中非共和國。

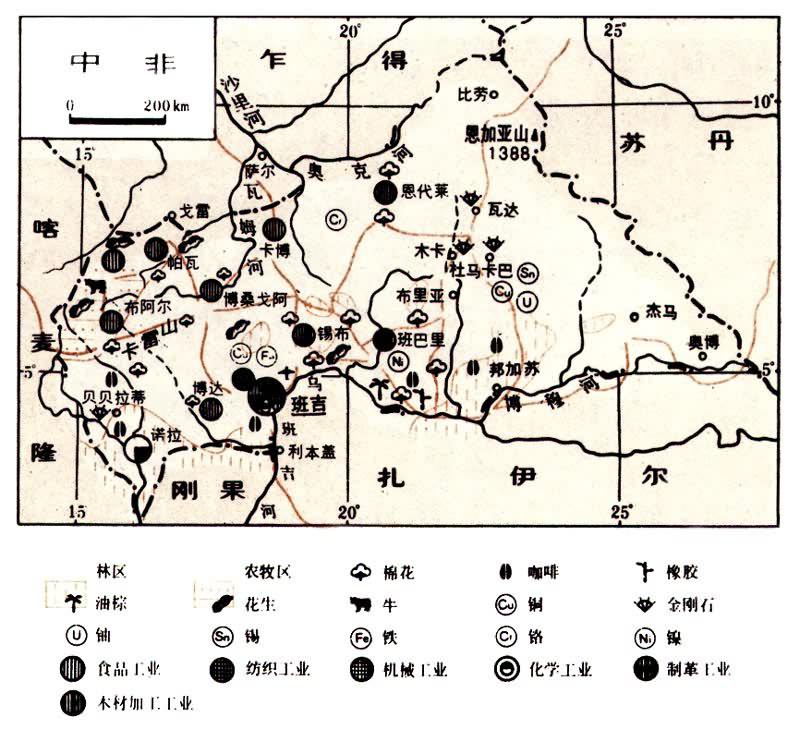

經濟地理 經濟發展水平較低,1982年國內生產總值約7億美元,人均285美元。經濟以農業為主,80%人口以農業為生,1982年農業產值占國內生產總值31.3%。現有耕地187萬公頃,僅占土地總面積3%,常年種植面積隻100萬公頃左右,集中分佈在中、西部。咖啡是最重要的經濟作物,集中於烏班吉河沿岸狹長地帶,1982—1983年度產量1.8萬噸,幾乎全部供出口。棉花是第二位經濟作物,主要分佈在西北部和中部高地及沙裡河上遊平原,產品除供國內消費外,有大量出口;20世紀70年代後產量有所下降,1982—1983年度產籽棉2.8萬噸,僅及70年代初的78%。其他經濟作物還有花生、芝麻、甘蔗、油棕等。主要糧食作物有木薯、玉米、高梁、稻谷等。獨立後,國傢重視糧食生產,種植面積和產量不斷增長,正常年份糧食可以自給。由於萃萃蠅危害嚴重以及草場面積有限等原因,畜牧業不發達,乳、肉等畜產品供應不足,需從鄰國進口。森林面積340多萬公頃,約占國土面積6%,主要分佈在西南部; 木材為主要出口商品之一,1982年采伐量42.9萬立方米。

工業基礎薄弱,1982年工業產值占國內生產總值的15.1%。主要有采礦、電力、紡織、木材加工、食品以及汽車修配等。其中采礦業最重要,鉆石開采占突出地位,近年產量在30萬克拉左右,主要產於西南部各河谷地;北部恩代萊附近的鉆石礦已開始開采,將成為第二個重要產區。此外還開采少量金礦。電力工業發展較快,以水電為主,班吉西北104公裡的博阿利水電站規模最大。紡織工業主要生產棉織品和麻袋,除供國內需要外,部分產品向鄰國出口。食品工業以榨油、面粉、制煙、乳品加工為主。工業主要分佈在首都班吉、博阿利等城市。境內尚無鐵路,交通運輸主要靠公路。現有公路22250公裡,其中6000餘公裡全年通車(柏油路290公裡)。班吉是最大公路樞紐。內河航道約1200公裡,烏班吉河班吉以下全年通航。班吉是全國最大河港,中非絕大部分和乍得部分外貿物資由此經剛果等鄰國進出口;並有現代化國際機場,是全國主要航空港。