亞洲西部國傢。介於阿拉伯半島、小亞細亞半島和伊朗高原之間,同伊朗、土耳其、敘利亞、約旦、沙烏地阿拉伯、科威特為鄰,東南一角臨波斯灣。面積438446平方公裡,人口1515.8萬(1984)。首都巴格達。

自然條件 地形 國土一半以上在美索不達米亞平原,底格裏斯河和幼發拉底河流貫其間,海拔高度在200米以下,西北高東南低。巴格達以北地勢略略高,崗丘起伏,稱上美索不達米亞;南部低平,排水不暢,湖泊、沼澤星羅棋佈,稱下美索不達米亞。北部和東北部是安納托利亞高原,亞美尼亞高原和伊朗高原的邊緣,有西北—東南走向的紮格羅斯山脈逶迤在東北邊境,海拔2000米左右。西和西南部是阿拉伯高原的北緣,屬敘利亞阿拉伯沙漠的一部分。平原與沙漠之間有峭壁聳立,是美索不達米亞平原與阿拉伯高原之間的天然界限。

氣候 國土大部分位於副熱帶高氣壓帶和東北信風帶,除東北部山地外,廣大地區屬炎熱幹燥的亞熱帶沙漠氣候。夏季炎熱,平原地區7月平均氣溫30~34℃,南部絕對最高氣溫可達50℃以上;冬季溫暖,大部分地區在0℃以上,南部在10℃左右,隻有北部山區在0℃以下,高山上可出現 -15℃左右的低溫。大部分地區降水稀少,氣候幹燥,年降水量在300毫米以下。幼發拉底河流域及其以南地區降水更少,有的地方不足100毫米。降水集中在冬半年,冬季和初春降水量約占全年降水量3/4以上。北部山地11月至翌年4月降水較多,達400~500毫米,屬地中海氣候。平原及其以南地區,冬季受西風帶南緣影響,氣旋過境時也有降水。

河流 底格裡斯河和幼發拉底河是流經伊拉克的兩條大河,也是西亞最重要的河流。兩河均發源於亞美尼亞高原。底格裡斯河長1950公裡,流域面積37.5萬平方公裡,境內長約占總長的3/4。幼發拉底河長2750公裡,流域面積67.3萬平方公裡,境內長約占總長的46%。兩河水量豐富,在伊拉克境內年徑流量約700億立方米。中遊沿河地帶賴河水灌溉,成為最主要的農業區。兩河流經美索不達米亞平原至下遊古爾奈附近匯合後,稱阿拉伯河,在法奧附近註入波斯灣。阿拉伯河長近200公裡,河口寬約800米,上半段在伊拉克境內,下半段為伊拉克和伊朗國界河,水深8~15米。

底格裡斯河和幼發拉底河的匯合處

底格裡斯河和幼發拉底河的匯合處

居民和發展簡史 人口增長迅速,1975~1982年平均增長率33‰,居亞洲前列。人口密度每平方公裡34.5人。兩河沿岸人口比較集中。城市人口占總人口的72%(1982)。阿拉伯人約占全國人口79%,庫爾德人占20%,其餘為伊朗人和土耳其人等。阿拉伯人大部分集中居住在大河沿岸,庫爾德人大多數居住在北部山區。居民90%信奉伊斯蘭教,其中什葉派占60%,餘為遜尼派。阿拉伯語為官方語言。

早在公元前4000年,兩河流域就出現瞭灌溉農業,產生瞭文字,是世界古文明發祥地之一。蘇美爾人發明的楔形文字是對人類的一大貢獻。公元前3000年前後,在兩河中、下遊先後建立瞭一些奴隸制城邦國傢。公元前18世紀和前8世紀,巴比倫和亞述先後成為強盛的國傢,社會經濟繁榮,文化成就輝煌。前6世紀後,先後被波斯帝國和馬其頓帝國所侵占。公元7世紀起為阿拉伯帝國的統治中心。13世紀後蒙古人入侵。16世紀受奧斯曼帝國統治。1920年淪為英國的“委任統治地”。1921年成為獨立的伊拉克王國。1958年推翻王朝成為伊拉克共和國。

經濟地理 傳統的農牧業國。第二次世界大戰後,由於石油工業的發展,國民經濟發生較大的變化。在國內生產總值中,以石油為中心的工礦業比重不斷上升,農業的比重下降。1974年制訂瞭以發展石油為主、工農業並舉、獨立自主發展國民經濟的方針。1979年石油占國內生產總值的56.4%,制造業占5%,農業占6.9%。但從80年代以來,由於兩伊戰爭影響,經濟發展受到阻礙。

工業 石油工業是國民經濟的命脈,約占財政收入的70%,原油出口占出口總值98%,加上石油制品已達99%。

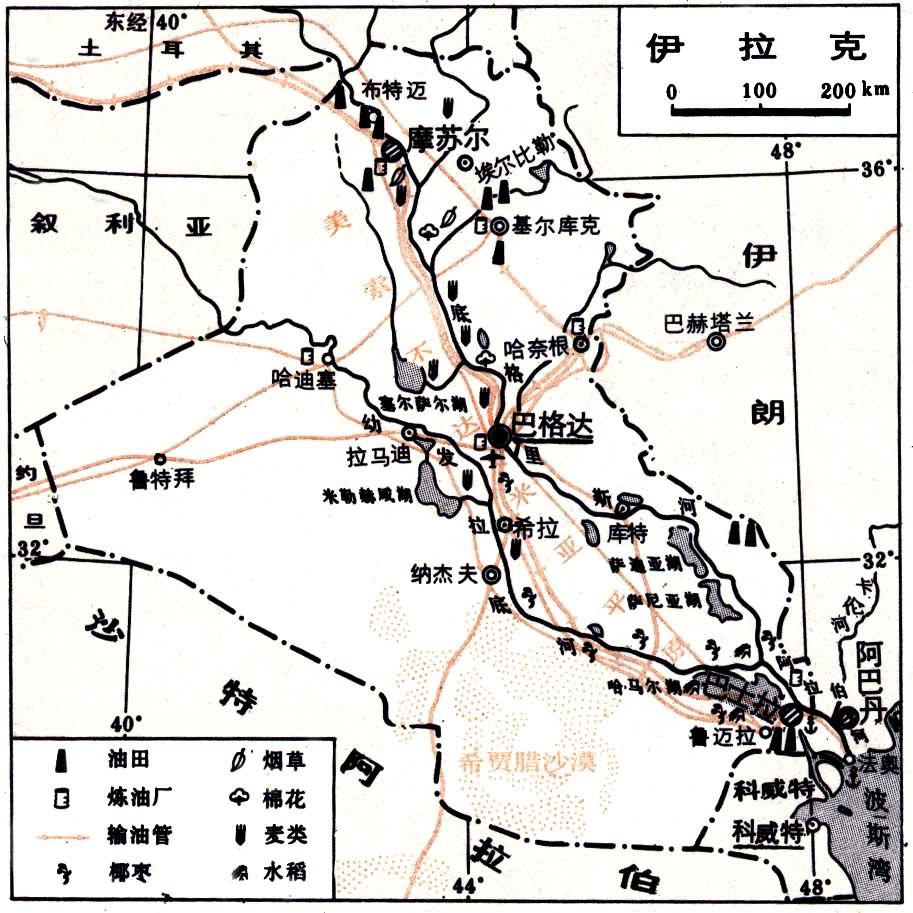

石油資源豐富。1983年探明儲量為56億噸,居世界前列。擁有南北兩大油田區,北部札格羅斯山脈的山前地帶,有利於形成石油富集的地質構造,成為以基爾庫克為中心的北部油區,僅基爾庫克油田累計探明儲量已達22億多噸。南部兩河下遊三角洲地區則形成以魯邁拉為中心的海灣油區,僅魯邁拉油田累計探明儲量已有19億噸。從1927年在基爾庫克鉆成第一口油井起,迄今已有50多年歷史。由於最早發現的油田深處內陸,輸出不便,生產增長緩慢。1955年後,隨著南部油田的開發以及通往地中海港口輸油管的修通,產量開始迅速增長。1975年將英、荷、美等外國資本控制的石油公司全部收歸國有。原油產量1971年8300萬噸,1979年增達1.7億噸(歷史最高紀錄),在中東僅次於沙特阿拉伯,居世界第四位。1980年後,原油產量下降,1982年為4508萬噸。

石油生產主要集中在基爾庫克、魯邁拉和祖拜爾三大油田,產量約占全國石油總產量的90%。原油絕大部分經輸油管輸出,為世界重要石油輸出國之一。北區所產原油多經油管從地中海沿岸港口巴尼亞斯(敘利亞)、的黎波裡(黎巴嫩),或從波斯灣法奧港外人工修建的貝克爾港輸出。南部兩大油田原油,多經油管從法奧外油港輸出。70年代來,為改變單純出口原油狀態,而努力發展煉油和石油化工業。1980年煉油能力1580萬噸,現有8個煉油廠分別設在巴格達、巴士拉、基爾庫克、哈迪塞等地。新建石油化工廠主要生產乙烯、聚氯乙烯和苛性蘇打。此外,還發展瞭紡織、鋼鐵、船舶、水泥、卷煙、榨油、制革、造紙、食品等工業。

茂密的椰棗林

茂密的椰棗林

農業 全國50%以上就業人口從事農業。1958年後,進行土地改革,政府采取一些措施,加速農業發展。全國可耕地面積約占國土總面積12.5%,已耕地約占可耕地的1/6。70年代以來,國傢增加農業投資,興修水利,改良土壤,擴大兩河沿岸灌溉面積。主要農作物有小麥、大麥、椰棗、水稻、棉花、煙草等。兩河中遊河谷地區北部、中部主要種植小麥、大麥和棉花。小麥產量約占糧食總產量的一半。兩河下遊平原地區,地勢低平,水渠縱橫,是椰棗和水稻的主要產區。椰棗著稱於世,1982年產40萬噸,約占世界總產量的15%,3/4供出口,是僅次於石油的第二位出口商品。糧食尚不足自給。北部山區和西南沙漠中水草豐美的地方是主要畜牧區,以羊和牛為主,其次為驢和馬。

交通運輸 以公路為主,總長1.5萬公裡,從首都巴格達到各省區,現代化公路網已初步形成。鐵路總長約2500多公裡,以巴格達為中心,分別通往巴士拉和摩蘇爾,並通鄰國敘利亞,還有支線通埃爾比勒等地。空運較發達,與歐、亞、非40多個城市相聯系。巴格達、巴士拉是國際航空港。巴士拉是唯一商港。離巴士拉約120公裡的海域中,建成瞭世界最大的貝克爾海上輸油港。

對外貿易 以出口石油為主,次為椰棗等。進口機器裝備、汽車、鋼鐵、小麥、糖等。1973年以來,進出口貿易迅速增長,1973~1979年增長9倍多。貿易對象是日本、聯邦德國、法國、英國、意大利、美國和蘇聯等國。

地區經濟差異 ①東北部地勢較高,降水較多,森林茂盛,草場廣闊,是畜牧業比較發達的地區,養羊為主。低地和盆地種植煙草、小麥和果樹。石油資源豐富,基爾庫克和摩蘇爾是本區經濟中心和石油產地。②西南部的阿拉伯高原北緣,氣候幹燥,沙漠廣佈,人煙稀少,經濟不發達。水井分佈的地方有畜牧業。③中部美索不達米亞平原,地勢平坦,土壤肥沃,水源充足,灌溉便利,人口稠密,農產豐富,盛產石油,是全國經濟發達的重心地區。巴格達和巴士拉是本區經濟中心。