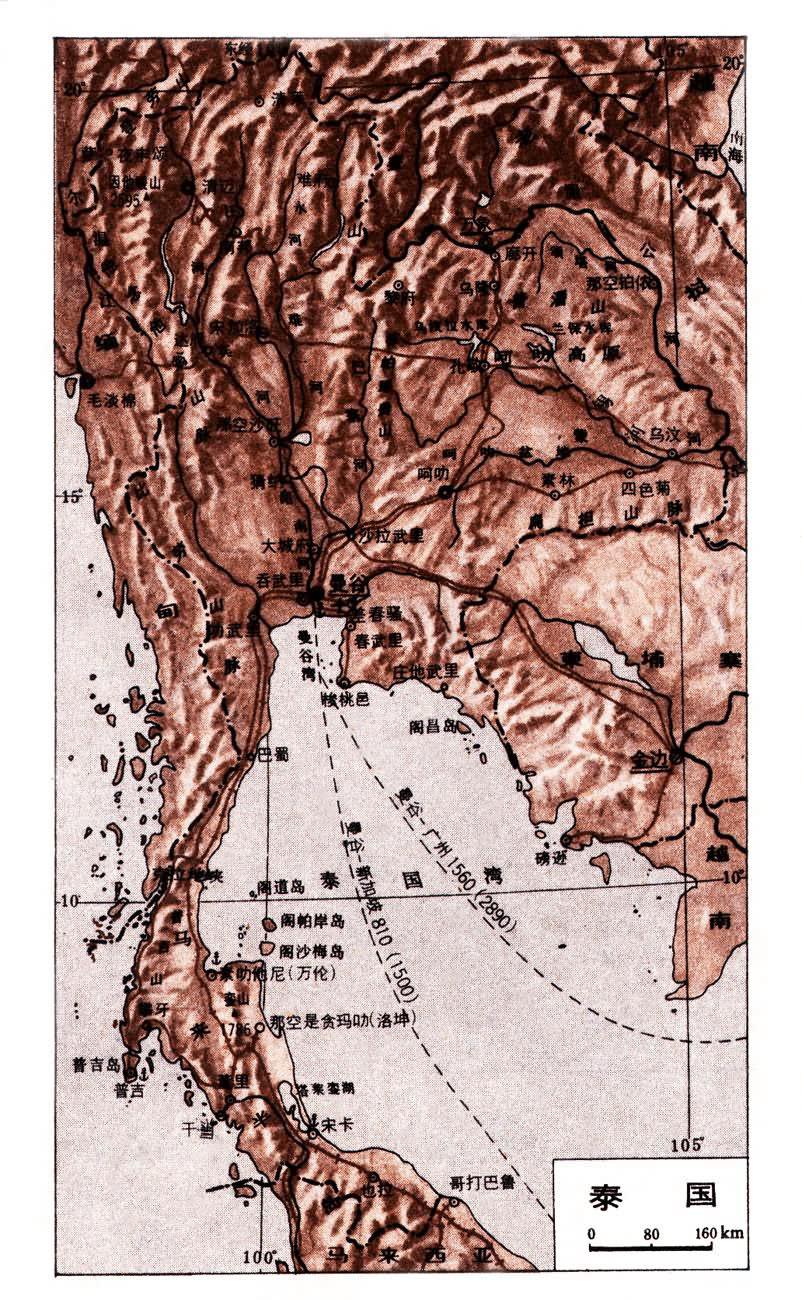

亞洲東南部國傢。位於中南半島中部,與緬甸、老撾、柬埔寨、馬來西亞為鄰。南瀕泰國灣。面積51.4萬平方公裡。人口5118萬(1985)。首都曼谷。

自然條件 地形 以平原為主。海拔200米以下的平原和低谷地占總面積的50%以上,超過1000米的山地僅占5%。中部是湄南河谷地(又稱中央谷地),北起北緯18°以南的程逸,南到泰國灣,主要為沖沖積平原,由細沙和巖屑堆積而成,每年向海延伸4.5~6米。谷地由北向南傾斜,北部略有起伏,切割強烈,還散佈有零星島山。

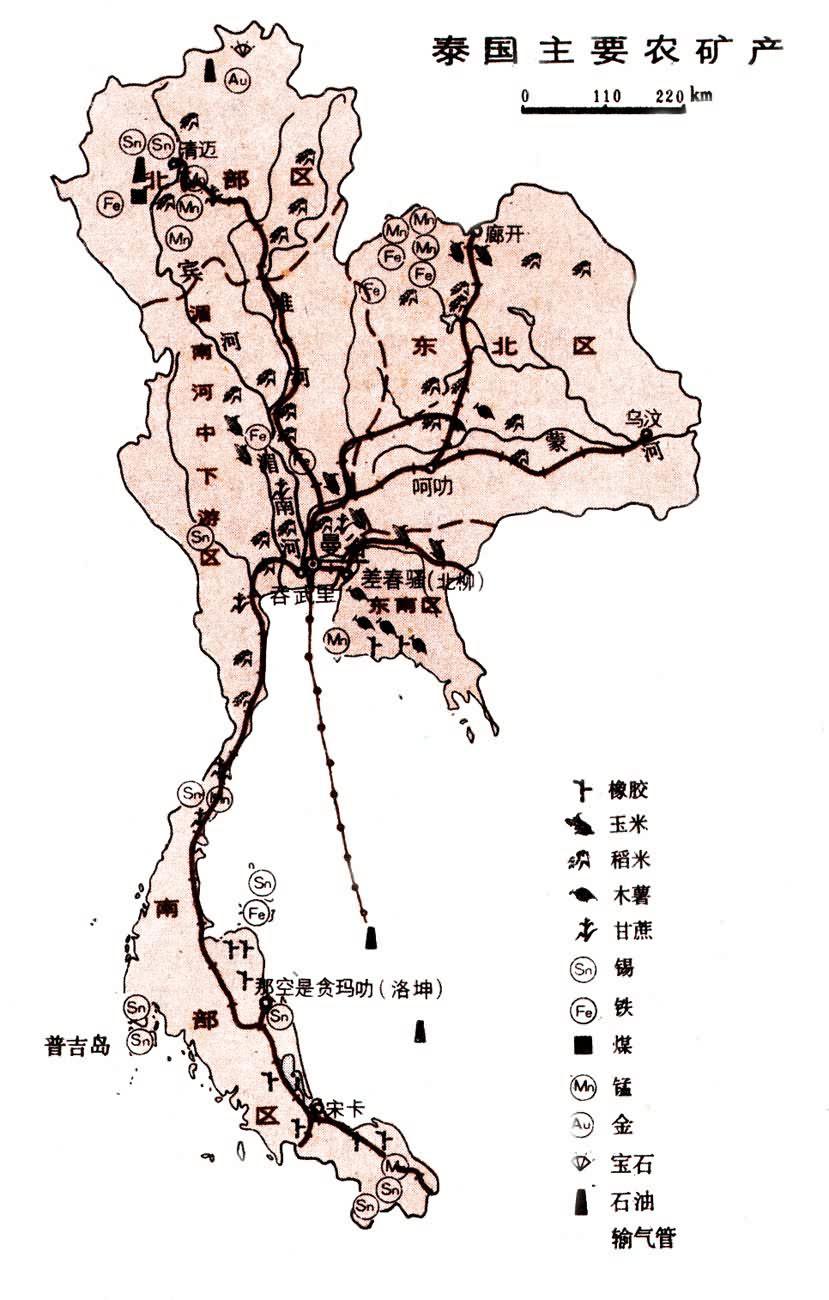

西部和北部山地是褶皺山脈。他念他翁山脈、登勞山、比勞山脈沿泰緬邊界作南北走向,海拔大部為1500~1800米。西部山地是湄南河和薩爾溫江的分水嶺,河流沿岸谷坡陡峻,谷地較窄,寬度很少超過1公裡。北部山地大部分由石炭紀灰巖組成,崖壁陡峭,其中濱河西部的因他暖山,海拔2595米,為全國最高峰。泰國和老撾邊界的鑾山山脈,平均海拔1500米以上,為難河和湄公河的分水嶺。清邁、清萊、南邦等山間盆地是北部山區的農業區,南邦府的褐鐵礦是較著名的礦產。西部和北部山地有發育較好的季雨林,以產柚木、紅木、紫檀等硬木著稱,其中柚木分佈廣,以永河流域最集中。

呵叻盆地為一蝶形低谷地。西起棟帕耶費山,東面和北面至湄公河,南連扁擔山脈,面積約17萬平方公裡,占國土面積的33.1%。地勢稍有起伏,平均海拔100~200米,崗丘很少超過300米。盆地為晚第三紀造山運動時升起,並緩慢向下翹曲,形成蝶形谷地。基巖主要由白堊紀的砂巖、頁巖組成,藏有豐富的巖鹽和石膏。地表有許多淺塘,其周圍的土壤鹽分含量較高。盆地內部形成兩個水系:南面為蒙河水系,北面是頌堪河水系,均註入湄公河。此外,還有間歇性湖泊。盆地邊緣分佈著熱帶季雨林,大部分為龍腦香科樹種,以及幹燥竹林和多刺灌叢。

東南沿海,北面以邦巴功河河谷南部的丘陵為界,西面和南面瀕臨泰國灣,東面泰柬邊境為一條平頂丘陵線。河流向南註入海灣,在河口附近,多紅樹林沼澤。泰國灣東北部的閣西昌島是多森林的石質島嶼,不能進入湄南河的海輪均在此停泊。東南端的強島,面積約181平方公裡,為全國最大島嶼。東南沿海的多雨山區,主要分佈熱帶雨林,以雙翹龍腦香屬最多,還有經濟價值較高的坡壘屬。海灣附近生長著野生的西米棕櫚。

半島山地,南北走向,約從北緯12°50′開始向南延伸到馬來西亞邊境,間有切割強烈的山間小平原。山地分為西東兩部分,西部山地為德林達依山地,呈北北東—南南西走向伸入巴蜀府後,分為兩支,西支進入緬甸境內;東支為普吉山,向南伸入普吉島,有幾座海拔1000米以上的花崗巖山峰,是南部沖積錫礦的重要產地;東部山地又稱鑾山山脈,從泰國灣中的閣道島、閣帕岸島、閣沙梅島延伸至萬倫以東,由花崗巖組成,產錫,主峰高1787米。東海岸岸線平直,少海灣,有許多長海灘。閣沙梅島有豐富的鐵礦資源。西海岸岸線曲折,多港灣。海岸平原狹窄,少海灘,多紅樹林沼澤。

氣候 屬熱帶季風氣候。除個別山地外,全國氣溫較高,年平均氣溫27℃左右。熱量資源豐富,有利於熱帶作物生長。近海地區溫差較小,一般為9℃左右;北部山區、中央谷地北部和東北部地區,離海較遠,溫差較大,可達10℃以上。全國大部分地區有雨季和幹季之分。6~10月西南季風期為雨季,11月至翌年5月東北季風期為幹季,全國年降水量1300毫米。東南部最多,達2370毫米;呵叻盆地較少,約1000毫米。降水大部集中於雨季,如曼谷年降水量雨季占86%、清邁占88%、烏隆占85%。每年2~3月北方的冷空氣和南方的暖氣團相遇,形成氣旋雨,當地叫“杧果雨”。3、4月在泰國灣沿岸還有地方性的風暴,挾帶少量雨水,常出現在大城府以南,集中在那空那育府和巴真府之間。這期間的降雨對農作物生長十分有利。西南季風期,降雨頻仍,加之8、9月臺風影響半島南部大量降水,常使江河泛濫成災。

居民 全國人口70%集中在河流谷地,20%在泰國灣沿岸地帶,其餘分佈在高山丘陵區。人口密度平均每平方公裡99.5人。中央谷地人口密度較高,披集,叻武裡、沙拉武裡、春武裡等地平均為100~400人;西部、北部和東北部山區密度較低;達府、北碧府平均每平方公裡隻有40多人。

全國有30多個民族,泰族占全國人口的40%,佬族約占35%,其餘為馬來族、高棉族和華人等。泰族主要集中在中央谷地,佬族聚居在北部山區和呵叻盆地,泰國和緬甸、老撾交界的山區散居著克倫、苗、瑤、傈傈等族。佛教為國教,信奉人數達90%以上。南部馬來族多數信奉伊斯蘭教,少數人信奉基督教、印度教和天主教。泰語為國語。

地域開發過程 公元7世紀前,境內即建有王國。14世紀,中部暹國和南部的羅斛國合並稱為暹羅。17世紀國勢強盛,興修水利,改進耕作,使稻米生產獲得發展;其他如棉花、甘蔗、胡椒、蔬菜、以至養蜂、養蠶等也都得到一定的發展。手工業、商業亦盛。與中國的貿易頻繁。此後,有許多中國人移入。18世紀末至19世紀上半葉,農業、手工業,特別是碧差汶和華富裡的手工冶煉業、湄南河三角洲及泰國灣周圍的燒炭業,以及泰國灣一帶和呵叻盆地烏汶四郊的制鹽業均有較大發展。隨著貿易的擴大,促進瞭造船業的發展和柚木的采伐。

隨著經濟發展,人口不斷增長,在曼谷周圍形成瞭很多市鎮,居民主要從事制造手工業品、工藝品和商業活動,曼谷港成為對外貿易的中心,北部的清邁發展為紡織、制陶和漆制品的手工業城市,東部的烏汶成為鹽加工和商業活動中心。

16世紀起受葡萄牙、荷蘭、英國和法國等殖民者的侵略。1932年6月建立君主立憲制政體,1939年5月改國名為泰王國,意為“自由天地”。1941年被日本帝國主義侵占。第二次世界大戰後又改國名為暹羅。1949年復稱為泰王國。

經濟地理 原為農業國。60年代以來經濟發展較快,1961~1981年國內生產總值的年平均增長率為11.2%;國民經濟結構發生較大變化,在國內生產總值中,農業的比重從1960年的40%下降到1981年的24.3%,工業的比重則從10.5%上升到28.8%。

農業 以種植業為主,1981年種植業占農業產值的76.2%。農產品出口為外匯收入的主要來源,1981年農產品占出口額的48%。糧食作物以稻米為主,向為世界上重要的稻米出口國。稻田主要分佈在中央谷地以及其他河谷地區,其種植面積、產值和出口總額在全國都占突出地位。1960年政府開始實行經濟發展計劃,在繼續擴大稻米生產的同時,著重發展農業的多種經營,改變瞭單一的稻米經濟,取得瞭較好的效果。1984年稻米產量1954萬噸,出口量460萬噸。居世界前列。70年代,木薯、玉米的生產比重迅速增加。玉米主產於中央谷地,其次為呵叻盆地,年產量355萬噸(1984),90%供出口。20世紀50年代後期發展起來的木薯,國內消費量極少,主要供出口。1984年產量1998萬噸,居世界第一位,出口值已超過稻米。木薯遍佈全國,主要集中在東南部地區。(見彩圖)

泰國中央大平原的水田

泰國中央大平原的水田

橡膠為主要經濟作物,為世界三大橡膠生產國之一,1984年產量59萬噸,居世界第三位,主要分佈在半島地區。此外,還種植洋麻、豆類、煙草、甘蔗、椰子、胡椒和水果等作物。

畜牧業以飼養耕牛為主,主要集中呵叻盆地。

內陸水域及泰國灣魚類資源豐富,有鯉、鱸、鰻以及沙丁魚、鯖魚等。1981年捕獲量達199萬噸,可供大宗出口,為世界第七大魚產國。

工業 全國約1/10以上的就業人口從事工業,除碾米、鋸木、采礦、食品、紡織等傳統工業部門外,60年代末以來著重發展替代進口和面向出口的工業,逐步建立起鋼鐵、煉油、石油化工、建材、電子、汽車裝配等部門。制造業在國內生產總值中的比重已從1960年的11.5%增加到80年代初的20%以上。制造業集中在曼谷及其附近地區。礦業以采錫業為主,在世界上占有突出地位,1981年開采量4.24萬噸,僅次於馬來西亞,主要產區在南部地區,普吉島上有大型煉錫廠。

交通運輸業 陸上交通以鐵路為主,全長約4000公裡,大都是窄軌鐵路。以曼谷為中心,北通清邁,南抵馬來西亞邊境,東北至廊開和烏汶,東至亞蘭。公路總長4.38萬公裡,其中捕面公路2萬多公裡,已形成比較完整的公路網。河流和運河為國內重要交通線,水深1米以上的通航裡程達3460公裡,全國有一半以上的農產品通過水運到達曼谷。國內主要城市都有班機聯系,並有多條國際航線。

旅遊業和對外貿易 旅遊資源豐富,重要旅遊點均通公路。60年代以來旅遊業迅速發展,其收入占國傢財政收入的第三位。1983年接待國外遊客210萬人次。

隨著經濟的發展,對外貿易額增長很快,外貿商品結構也有較大變化。大米、橡膠、錫和柚木四大傳統出口商品在出口總額中所占比重,從1957年的77.2%下降到1982年的24.9%,工業制成品從1.3%增加到33.2%;在進口總額中,消費品所占比重從1960年的34.9%下降到1982年的11.6%,原料、燃料、機器設備等則從36.3%增加到60.4%。日本是最大貿易對象國,其次是美國,以及西歐、中東、東南亞國傢。

地區經濟差異 ①湄南河中下遊區。地勢平坦,河渠縱橫,人口稠密,經濟發達,是泰國經濟重心所在。人口約占全國總人口的1/3以上。農作物以稻米為主,22%可供出口;主要分佈於河網稠密地區,在低窪區種植浮稻。玉米種植面積占全國的80%。其他作物有棉花、甘蔗、豆類、花生、煙草、水果等。畜牧業亦較發達,黃牛和豬各占全國飼養量的1/3,水牛占1/5。工業以食品加工為主,其次為化工、紡織、修配、木材加工和運輸設備制造等。服務業也占重要地位。一半以上的企業分佈在曼谷,其次在吞武裡和暖武裡,工廠沿河分佈。本區南部為大曼谷區,由暖武裡府、曼谷、吞武裡和北欖府組成,為全國政治、經濟、交通中心。②南部區。包括馬來半島的14個府,人口約占全國的12.6%。本區20%的土地已辟為耕地,其中18%種水稻,50%以上的土地種橡膠、椰子和水果。橡膠和錫是本區重要的產品和出口商品。橡膠產區主要分佈在半島的東岸,約占全區橡膠種植面積的72.8%。宋卡府是全國橡膠最集中的產區,種植面積約占本區的17.2%,其次為那空是貪瑪叻府和董裡府。絕大部分橡膠種植園規模較小,一般占地3~8公頃,產量較低。采錫業是全國重要的工業部門,采掘歷史久,開采技術新;錫礦主要集中在攀牙、打瓜巴和普吉等地。③東北區。即呵叻盆地區,是泰國重要的農牧區。人口占全國的1/3以上,農業人口約占當地總人口的91.8%。以種植洋麻及玉米為主。洋麻產量占全國90%以上,產值居本區各業首位。此外還有棉花、甘蔗等。泰國畜牧業重要基地,以飼養黃牛為主。工業以輕工業為主,主要有食品和煙草加工以及紡織、鋸木等。④東南區。以木薯為主的農業區。位於泰國東南部和柬埔寨接壤的地區,由7個府組成,人口約占全國的6%。大部分土地種植旱作,木薯是最主要的作物,其種植面積占全國的75%,主要集中在春武裡府和羅勇府。其他作物還有稻米、甘蔗、椰子、辣椒等。橡膠產量僅次於南部區。工業以食品和木材工業為主。主要集中在羅勇、春武裡和北柳等府。⑤北部區。由北部的7個府組成,人口占全國11%。是農林並重的地區。森林面積占全區面積的69%,盛產柚木,南部尤多,約占全區的37%。盛行遊耕制,遊耕土地約占全區面積19%,稻田種植面積約占全國稻田的6.5%,絕大部分種植糯稻,清萊和清邁是主要生產中心。其他作物有煙草、花生、玉米和棉花等。工業以卷煙為主,其次為食品和木材加工。工廠大多分佈在清邁、清萊和南邦等地。清邁也是重要的旅遊區。