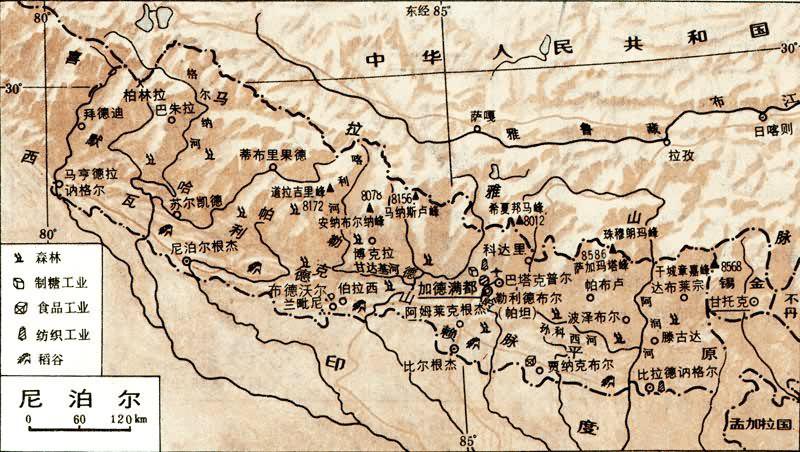

亞洲南部內陸山國。位於喜馬拉雅山脈中段南坡,北鄰中國西藏,東界錫金,東南、南、西與印度接壤。國土呈長方形,面積147181平方公裡,人口1610.7萬(1984)。全國分14個專區、75個發展縣和18個城鎮,首都加德滿都。

自然條件 全境多山,山地約占80%,其中一半海拔在1000米以上。山勢高峻,峰巒疊嶂,7600米以上的高峰達50餘座,有“高山王國”之稱。地勢北高南低,由由北而南,急劇遞降,在百餘公裡內,自海拔8000多米陡降至百米以下,高差變化之烈為世界罕見。大喜馬拉雅山脈橫亙北部,海拔達7000米以上。山勢雄偉陡峭,多冰峰雪山。境內8000米以上山峰有道拉吉裡峰(8172米)、馬納斯盧峰(8156米)、安納佈爾納峰(8078米)等,其中位於中尼邊境上的薩加瑪塔峰(珠穆朗瑪峰,8844.43米)是世界第一高峰。介於大喜馬拉雅山脈與默哈帕勒德嶺之間的山地,是大喜馬拉雅山的南延支脈,海拔2000~5000米。其南部有一些湖相沉積,地殼運動擠壓陷落或大河沖積而成的寬闊河谷盆地,如加德滿都谷地、博克拉、瑟利亞納盆地等,是中部尼泊爾人口稠密的農耕區。默哈帕勒德嶺和朱裡亞嶺是橫貫尼泊爾中部和南部的兩條東西向平行山嶺。前者海拔2100米,由花崗巖、結晶巖組成,富礦藏,森林茂密;後者山勢低下,海拔不足1000米,坡度和緩,風化層深厚,為毗鄰恒河平原的山麓丘陵。兩山脈間為眾多崗丘分隔的寬廣盆地,統稱“內德賴”,盆地一般長30~60公裡,寬10~30公裡,覆蓋有茂密森林和高草類,其中大的盆地有拉佈蒂、齊特旺、納瓦爾普爾等。隨著人口的增加和地區經濟的開發,這些地區正逐步辟為農田。朱裡亞嶺以南的德賴平原是恒河平原的北延部分,平原狹小,境內寬度僅15~30公裡,地勢低平,土地肥沃,是全國主要農業區。

氣候和自然植被受地形制約,垂直地帶性明顯,自北而南分佈有高山帶、溫帶和亞熱帶3種氣候。大致海拔4800米以上為永久積雪區。4000~4800米為高山草地帶,冬季漫長嚴寒,夏季短促涼爽,最熱月氣溫不超過10℃,年降水量約500毫米,生長有石楠屬、羊齒屬灌木,在向陽緩坡處,草類生長繁茂,是主要夏季牧場。1500~4000米為闊葉-針葉林帶,冬季寒冷,夏季溫和,氣溫變化於0~37℃之間,年降水量為1500毫米,生長有松、橡、樅、柏、雲杉、冷杉、杜松、木杜鵑等,默哈帕勒德嶺是主要森林區。河谷地區氣候一般溫和濕潤,由於北有高山阻擋寒流南下,1月氣溫在4~10℃之間,夏季西南季風沿谷地深入,年降水量可達1500~2000毫米。南部的德賴、內德賴及其周近的低矮山麓丘陵屬亞熱帶氣候,在季風交替影響下,夏季炎熱潮濕,冬季溫暖幹燥,年降水量可達2000~2500毫米。德賴平原地勢平坦,土地肥沃,絕大部分已辟為農田。自然植被僅限於內德賴和費裡亞山脈山麓一帶,主要有娑羅樹、黃檀、桃花心木、兒茶、合歡、赤木棉樹和高草類。

森林面積占國土面積32%。蘊有水力資源900萬千瓦。礦產資源少而分散,有鐵、銅、鉛、鋅等。有眾多的野生動物,喜馬拉雅山區有麝香鹿、牡鹿、西藏鹿及各種山地山羊,丘陵區有豹、熊、鹿、雉等,德賴森林有虎、熊、象、犀牛、野牛、大羚羊和各種鹿類。由於濫伐森林和不斷偷獵,許多野生動物已日漸減少。齊特旺森林以捕獵巨獸而聞名,現已辟為國傢動物園。

居民和發展簡史 人口增加迅速,1975~1982年自然增長率為22%,超過世界與亞洲的平均值。人口密度平均每平方公裡109人。加德滿都谷地是全國人口最稠密地區,平均每平方公裡達650餘人;東部德賴和博克拉盆地人口密度也較大;而廣大的北部山區,特別是西北高山幹旱區人煙稀少,平均僅2~8人。城市人口僅占4%,其中加德滿都谷地的城市人口占全國城市人口的一半。其他較大城鎮沿尼印邊界一帶,主要有比拉德訥格爾、尼泊爾根傑、比爾根傑等。民族構成以廓爾喀人、尼瓦爾人為主,約占總人口80%,大部分居住在中部地區;此外還有居住在北部高山區的菩提亞人、夏爾巴人,西部的馬吉人、古隆人,東部的塔芒人、拉依人、林佈人等。約85%的居民信奉印度教,13%為佛教徒。全國計有語言和方言36種,尼泊爾語為國語。

早在公元前6世紀,加德滿都谷地即居住著尼瓦爾人,並建立瞭王國。公元4世紀初,開始與中國往來,同時有大批西藏農牧民在北部和東部山區定居,發展農牧業。歷史上境內曾出現幾個國傢集團。18世紀西部廓爾喀人興起,統一全境。1814年英國入侵,繼之強占南部大片土地,並強簽不平等條約。尼泊爾人民經一個半世紀的不斷鬥爭,迫使英國於1950年10月放棄它在尼泊爾的特權,仍稱尼泊爾王國。

經濟地理 傳統農業國,經濟發展水平較低。1982年全國93%的勞動力從事農業,農業約占國內生產總值55%和出口總值60%。人均國內生產總值150美元。耕地約240萬公頃,占國土面積的16.3%。水稻是主要糧食作物,約占播種面積53%,次為玉米(占19%)和小麥(占11.5%)。水稻和玉米是夏季作物,1982年產量分別為230萬噸和74.3萬噸。大約85%的稻米產於德賴地區,其餘分佈於中部河谷盆地。加德滿都谷地耕作集約,單位面積產量高。玉米多種植於草坡地,其中,中部丘陵地區的產量占全國總產量70%。小麥系水稻、玉米的後茬作物,面積和產量遠不如前者。在中部和北部高寒山區也種植大麥、粟類和馬鈴薯。近30年來興建薩普塔裡、錢德拉納哈爾、佩瓦塔爾和科西等農田水利工程,灌溉面積已占耕地面積10%。經濟作物以黃麻最重要,其次是油料、甘蔗、煙草和茶葉,大部分集中於德賴地區東部及其附近丘陵區;隨著農產品加工工業和外貿的發展,種植面積和產量均有較大增長。1981—1982年度黃麻種植面積已達4.5萬公頃,產量3.9萬噸。

1982年工業產值占國內生產總值4.2%。以農產品加工為主,有紡織、制糖、卷煙、造紙以及糧、油、木材加工等。基本上沒有重工業。麻紡、制糖和卷煙主要集中在東南平原;日用品加工多分佈於加德滿都谷地的帕坦和巴拉朱工業區。傢庭手工業較發達,早在公元前4 世紀有手工編織毛毯、地毯、雕刻、金屬器皿、陶器、藤竹制品。宰恩佈爾的燈臺、博克拉的壺瓶、巴爾巴和波澤佈爾的寶劍亦負盛名。

50年代實行對外開放政策後,旅遊業發展迅速,壯麗的喜馬拉雅山地風光、四季宜人的氣候、古老的宗教文化、精湛的手工藝品和豐富的野生動物均為遊客所向往。60年代以來,旅遊人數平均每年增長16%,1982年已達17.5萬人,旅遊業已成為獲取外匯的首要部門。

1981年全國有公路5090公裡,其中瀝青路面2151公裡,初步形成瞭以首都加德滿都為樞紐的公路網。南部靠近印度邊界有2條窄軌鐵路,共長103公裡。1957年建立尼泊爾皇傢航空公司,國內主要城市間都有班機來往,加德滿都國際機場有通中國、印度、泰國、緬甸和孟加拉等國的航班。

對外貿易,出口以稻米、黃麻和皮革等農副產品為主,進口以紡織品、石油、機械和交通運輸設備為主。主要貿易對象是印度,同中國、巴基斯坦、波蘭、蘇聯、孟加拉國以及英、美、日和東南亞各國亦均有貿易關系。

地區經濟差異:①北部高山區。面積占全國1/3,人口占10%。地勢高寒,耕地稀少(占全國耕地4.9%),土壤貧瘠,耕作粗放,農業水平低。居民多從事玉米、大麥、馬鈴薯或其他早熟作物種植,並兼營高山放牧或外出經商。②中部山地河谷區。面積約占全國一半,人口占53%。氣候溫和濕潤,開發歷史悠久。山坡谷地均已辟為農田,耕地約占全國30%,盛產玉米、水稻,產量分別占全國總產量的70%和30%。工業以生產食品和生活日用品為主,絕大部分集中在加德滿都谷地。主要城市加德滿都。③南部平原區。面積占全國1/6,人口占37%。地處亞熱帶,水土資源豐富,農業墾殖率高,集中全國近65%的耕地,盛產稻米和黃麻、甘蔗等,是全國最重要的農業區,有“尼泊爾谷倉”之稱。工業以麻紡、制糖、糧油加工為主,比拉德訥格爾、比爾根傑和尼泊爾根傑等是主要工業城鎮。