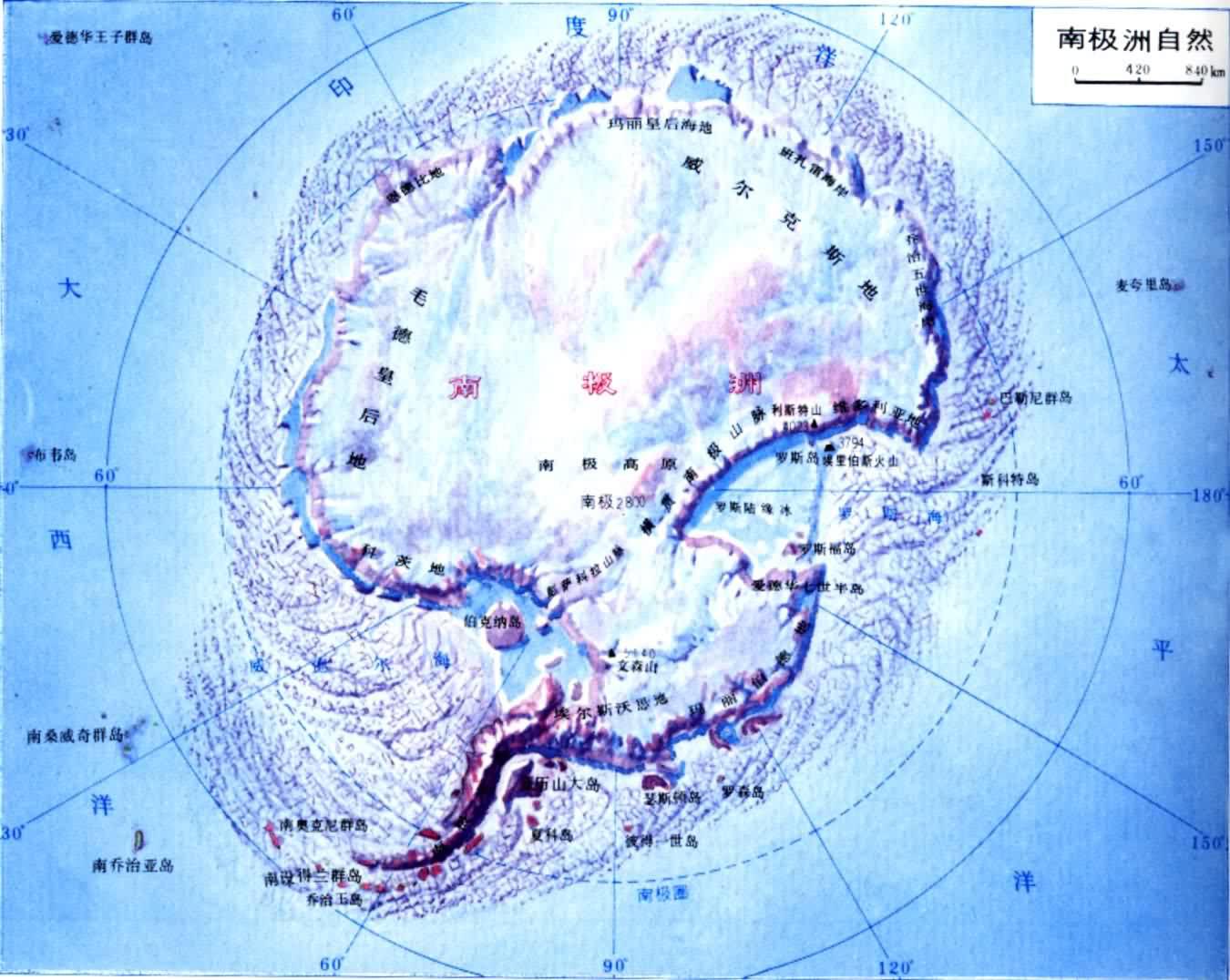

位於地球的南端。總面積約1400萬平方公裡。其中大陸面積1239萬平方公裡,島嶼面積約7.6萬平方公裡,陸緣冰面積約158.2萬平方公裡。占世界陸地面積的1/10,在世界七大洲中居第五位。周圍為太平洋,大西洋和印度洋所環繞。大陸四周大致在南極輻合帶以內的水域被稱為南大洋,又稱南冰洋或南極洋,面積約3800萬平方公裡。南極大陸絕大部分在南極圈內。大陸周圍島嶼有南設德蘭群島、南奧克尼群島、南喬治亞島、南桑德韋奇群島、格斯特島、巴勒尼群島、羅斯福島、瑟斯頓島、亞亞歷山大島、阿德萊德島等。大陸邊緣有威德爾海、別林斯高晉海、阿蒙森海和羅斯海等。大陸海岸線長約24000公裡,其中約7500公裡的岸線為陸緣冰(冰架)所占據。大陸周圍每年有9個月(3~11月)被海冰封鎖,成為難以接近的孤立大陸。威德爾海和別林斯高晉海間的南極半島延伸1600公裡,末端到達南緯63°,隔以970公裡寬的德雷克海峽,與南美洲遙遙相望。此外,南極大陸與其他各洲相隔遙遠,距澳大利亞3500公裡,非洲4000公裡,亞洲、歐洲、北美洲則都在1萬公裡以上。

地質、地形和礦藏 據已發現的動植物化石及許多地質證據推斷,南極大陸原先與南美洲、非洲、印度和澳大利亞大陸相連接,成為統一的岡瓦納大陸。大約從1.5億年前的侏羅紀晚期開始,受海底擴張的影響,岡瓦納大陸開始分裂成東(南極洲、印度和澳大利亞大陸)、西(南美洲和非洲大陸)兩部分。隨後,各大陸之間相繼裂開,直到2500萬年前的晚漸新世,南美洲與南極半島分離,形成德雷克海峽,南極洲便成為地理位置孤立的大陸。大陸幾乎全為巨厚冰雪所覆蓋,素有“白色大陸”之稱。大陸基巖面平均海拔僅410米,但冰蓋平均海拔為2350米,使南極洲成為世界上平均海拔最高的洲。(見彩圖)

南極洲自然

南極洲自然

橫貫南極山脈把南極大陸分為兩部分。橫貫南極山脈以東(大部分位於東半球)叫東南極洲,也叫大南極洲,面積占整個大陸的2/3。主要是由太古代和元古代的各種變質巖(以片麻巖為主)組成的地質區。地殼平均厚度約40公裡。基巖地形比較平緩,上覆冰蓋厚度很大。冰蓋中心部分海拔4200米,由此向沿海地帶緩緩傾斜,並在200~300公裡寬的海岸帶形成巨大的陡坡。在麥克、羅伯遜地斷裂谷地中的蘭伯特冰川,長400餘公裡,是世界上最大的冰川。橫貫南極山脈以西(全部位於西半球)叫西南極洲,也稱小南極洲,面積占南極大陸的1/3,依次由古生代羅斯褶皺帶、中生代埃爾斯沃思褶皺帶和中新生代安第斯褶皺帶組成。迄今在西南極洲還沒有發現前寒武紀的巖石,地殼厚度約25~30公裡。西南極洲平均海拔較低,但地形起伏較大,有許多山脈突兀於冰蓋之上。埃爾斯沃思山脈的文森山海拔5140米,是南極洲最高的山峰。羅斯海和威德爾海沿岸的許多山谷冰川成為羅斯冰架和龍尼冰架及菲爾希納冰架的重要補給來源。

橫貫南極山脈屬羅斯褶皺帶,從羅斯海岸到威德爾海岸斷續延伸3200餘公裡,其下部古生代沉積地層發育,並有二迭紀的厚層含煤地層。維多利亞地的幹谷地區,終年少積雪,地層出露齊全,歷來是地質學傢研究南極大陸地質歷史的窗口。幹谷區多湖泊,其中賴特谷中的范達湖底60米深處,水溫高達25℃,成為南極水文地質中的一個奇特現象。羅斯島上的埃裡伯斯火山(3795米)是正在活動的活火山。

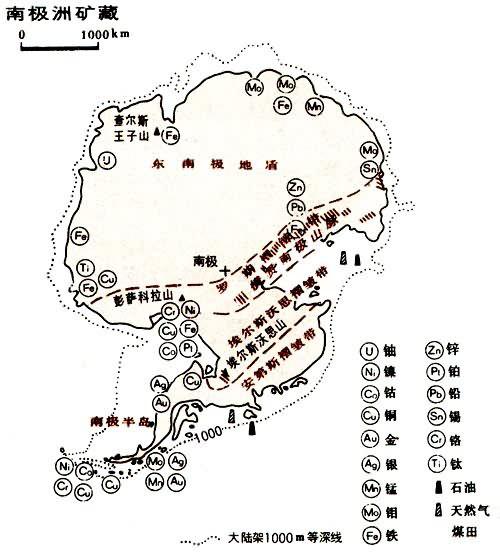

由於基巖出露的范圍不到南極大陸面積的5%,自然條件嚴酷,找礦工作十分困難,迄今為止還沒有發現具有經濟意義的礦床。但在非冰蓋地區已發現很多礦點,礦種有幾十種。已初步探知的主要礦區大體是:①東南極洲地質區。以鐵為主。查爾斯王子山脈的條帶狀鐵英巖,厚達100米,延伸120公裡,為世界上最大的鐵礦床。鐵礦平均品位35~38%。這類鐵礦在沿海地區多處發現。其他有鋁、銅、錫、鈦、金、銀、煤、雲母、石墨、石英等。②羅斯褶皺帶。煤是最重要的礦產。南極橫貫山脈中有厚500米的二迭紀砂巖,夾多層煤層(層厚幾厘米至5米),分佈很廣。灰份含量8~20%,屬於低揮發煙煤和半無煙煤。其他有鐵、鉛和鋅礦。③埃爾斯沃思褶皺帶。以鉻、鎳、鈷為主。彭薩科拉山脈的杜費克巖體厚7公裡,面積3400平方公裡,是世界上最大的層狀基性巖漿雜巖之一(巖體伴生鉻、鎳、鈷礦)。還有鉑、銅和鐵礦。④安第斯褶皺帶。是以銅為主的多金屬礦帶。在地質構造上,與南美洲西部安第斯褶皺帶相似,世界著名的安第斯斑巖銅礦帶很可能在南極半島找到。除銅礦外,在南極半島還發現鉬、金、銀、鉻、鎳、鈷等。南設得蘭群島還有三迭紀~侏羅紀的煤。⑤大陸架,特別是羅斯海、威德爾海和別林斯高晉海等陸架區,可能存在大的石油和天然氣田。南極大陸架一般深度為500米左右。白堊紀~第三紀沉積地層為主要含油地層,厚度超過3000米。1973年美國在羅斯海陸架上打的4口鉆井,其中3口有油氣顯示。據海灣石油公司估計,羅斯海和威德爾海的石油儲藏量可能超過500億桶,大致與阿拉斯加相當。

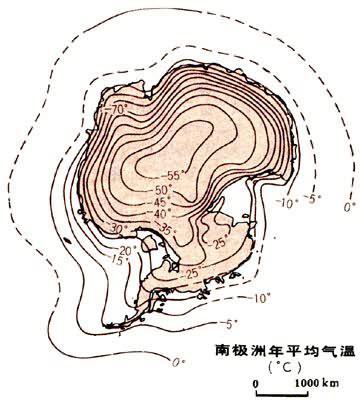

氣候 南極大陸是世界上最冷的大陸。年平均氣溫為-25℃,比北極地區低20℃。1960年8月24日蘇聯東方站(南緯78°27′,東經106°52′,海拔3400米)測到地球上最低的氣溫為 -88.3℃。東南極洲高原內部的年平均氣溫為-55℃,1月(最暖月)和7月(最冷月)的平均氣溫分別為-30℃和-65℃,極端最高氣溫僅-15℃。南極大陸沿海地帶的年平均氣溫約為-10~-17℃,1月和7月的平均氣溫為0℃左右和-20℃,極端最低和最高氣溫分別為-40℃和13℃。南極半島末端,由於緯度稍低(南緯63°),氣溫較高,年平均氣溫為-5℃左右。

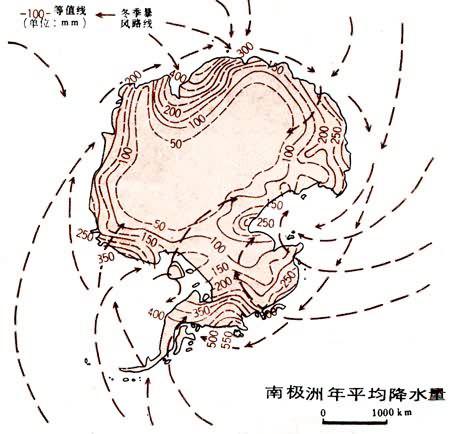

世界上最幹旱的大陸。海洋水汽很難進入內陸,尤其是冬季海面冰凍後,海陸水汽交換更難進行,因而降水稀少。東南極洲內陸高原的年降水(雪)量不足50毫米,與撒哈拉沙漠相當。沿海地區年降水量為200~500毫米,僅在南極半島有時可達900毫米。除南極半島外,降水形式幾乎全是降雪。

世界上風力最大的大陸。受極地氣旋的控制,大陸沿海地帶盛行東風,但是經常受到強大的下降風的影響。內陸高原的冷凝氣團沿著大陸前緣冰面陡坡急速下滑,形成每秒幾十米至百米的暴風。下降風的風向受沿海地形影響,常與海岸平行。風暴卷起地面積雪,形成駭人的暴風雪天氣。東南極洲阿德利地區的丹尼森角被稱為“暴風雪的故鄉”,一年中平均風速大於17.9米/秒的日數,占64%;平均風速大於26.8米/秒的日數,占17%;隻有7%的日數,平均風速小於8.9米/秒。

南極洲烈風暴雪,氣候酷寒,是緯度高、海拔高等原因造成的。南極和北極相比,僅海拔高度就造成兩地溫差達20℃。終年冰覆雪蓋,白色冰面的強烈反射作用把絕大部分輻射反射掉,也是本洲氣溫極低的原因。

冰 南極洲的冰包括大陸冰蓋、陸緣冰和海冰3類。大陸冰蓋面積約為1200萬平方公裡,平均厚度2000米,最大厚度超過4800米,體積約2450萬立方公裡,占世界冰量的90%和淡水的70%。如全部融化,世界洋面將升高50~70米。

大陸冰蓋是一個巨大的盾形塊體。其最高點偏在東南極洲(南緯81°,東經80°),海拔4200米。受冰蓋本身的巨大壓力和地形的影響,冰體發生變形和流動,中心部分流動較慢,東方站為1米/年,阿蒙森-斯科特站(南極點)為10米/年;邊緣部分冰流速度為20~80米/年。冰川的流速可達300~500米/年。如蘭伯特冰川,源頭的流動速度為30~40米/年,中段為250~400米/年,註入艾默裡冰架後,其前緣可達1200米/年。

10米深處的冰溫基本不變,與年平均氣溫一致。往深處,冰溫逐漸升高,到接近基巖的地方受地熱的影響,冰溫升高到-2~-3℃。

大陸冰蓋由東南極洲和西南極洲兩個冰蓋組成,其形成時代可能始於2600萬年前的晚漸新世,大約到500萬年前,冰蓋增長到接近現在的體積。目前的南極大陸冰蓋是第四紀冰期的遺留。據降落在冰面上的隕石年齡推測,現代南極冰蓋至少已延續瞭70萬年。最近1萬年以來,南極冰蓋在退縮。

陸緣冰為南極大陸沿海所特有,均分佈在南極圈以內的海灣,主要由大陸冰川(冰原)和降雪補給,形成大大小小的冰架。主要有羅斯冰架、龍尼冰架、菲爾希納冰架、拉森冰架和艾默裡冰架等。其面積約占南極冰蓋的10%。羅斯冰架面積最大,約53萬平方公裡,其前緣厚200米,後緣厚700米。受大陸冰川的推壓,冰架迅速向前移動,其前緣移動速度可達1000~1200米/年。由於海水的融蝕和從冰架前緣不斷分離出冰山,使冰架的位置保持相對穩定。南大洋上漂浮的大約22萬個冰山中的84%是從冰架前緣分離出來的。冰山是一種巨大的淡水資源,許多幹旱區國傢正在研究利用它們。

南極大陸周圍海冰覆蓋面積變化很大。8~9月,封冰世界可達南緯60°,甚至南緯55°,其時覆蓋面積達2260萬平方公裡,接近大陸冰蓋面積的2倍。2~3月,海冰覆蓋面積減少到1/6(約350萬平方公裡)。海冰厚度從大陸沿海的2~2.5米,向北減少到0.5~1米。南大洋的海冰除瞭影響南極洲的氣候外,還嚴重阻礙航運。

南極的海豹

南極的海豹

生物 由於氣候嚴酷,缺乏土層和養料,除南極半島發現有4種顯花植物(禾本科3種,石竹科1種)外,其他地方沒有高等植物,隻有地衣、苔蘚和藻類等低等植物。地衣約有400種,苔蘚75種,藻類360多種。南極大陸也沒有高等動物,大約44種昆蟲主要分佈於南極半島。

南極洲沿海數量較多的鳥類和海豹都是海洋動物。它們以捕食海洋生物為主,除帝企鵝外,隻有在夏季才到南極大陸沿海地區繁殖和活動。在南極輻合帶以南繁殖後代的鳥類,有企鵝、海鷗、海燕和信天翁等41種。其中阿德雷企鵝數量最多,群體常有數萬,以至25萬隻。體重40~45千克的帝企鵝終年在南極沿海生活,並在5~7月間的寒冬繁育後代,是南極生物的代表。

南大洋的海豹、鯨和魚類資源豐富,在19世紀初和20世紀40年代前,海豹和鯨資源遭到嚴重破壞,最近幾十年已被列為保護動物。但是,捕鯨活動並沒有停止,須鯨類的年捕獲量仍在150~170萬噸之間,以致須鯨量隻及最初的1/7。

磷蝦是南大洋中各種鳥、獸,尤其是鯨賴以生存的基礎,是海洋生物鏈中重要的環節。磷蝦是一種甲殼類浮遊動物,身長5厘米,富含蛋白質,估計總量達10億噸,是人類潛在的食品來源之一。蘇聯和日本等國已開始商業性試捕,年捕獲量在20~30萬噸,今後將被大規模開發。

發展簡史 南極大陸是最後一個被發現的大陸。1772~1776年,英國船長詹姆斯·庫克的環南極航行是尋找本洲的第一次嘗試。1820年前後,美國、英國的海豹捕獵船隊和俄國別林斯高晉探險隊對南極大陸的發現,當時並沒有引起重視。1838~1843年,法國、美國和英國3 支探險隊調查南磁極的探險和1899~1900年博赫格列文克率領的9人英國探險隊在維多利亞地第一次越冬考察,使科學研究的地位日趨重要。挪威阿蒙森探險隊和英國斯科特探險隊分別於1911年12月4日和1912年1月18日登臨南極點。1929年,美國海軍航空兵中校理查德·伯德飛越南極成功。1957—1958年國際地球物理年的巨大成功,開創瞭國際合作的南極科學考察新時代,並促成瞭南極研究科學委員會的成立(1958)和南極條約的簽訂。1959年12月1日,12個國傢在美國簽訂《南極條約》(1961年生效)。條約主要內容是:南極洲僅用於和平目的,保證在南極地區進行科學考察的自由,促進科學考察中的國際合作,禁止在南極地區進行一切具有軍事性質的活動及核爆炸和處理放射廢物,凍結對南極的領土要求等。至1985年,已有31個國傢加入《南極條約》。南極條約協約國現在有18個:阿根廷、澳大利亞、巴西、比利時、智利、中國、聯邦德國、法國、印度、日本、波蘭、新西蘭、挪威、南非、烏拉圭、蘇聯、英國和美國。

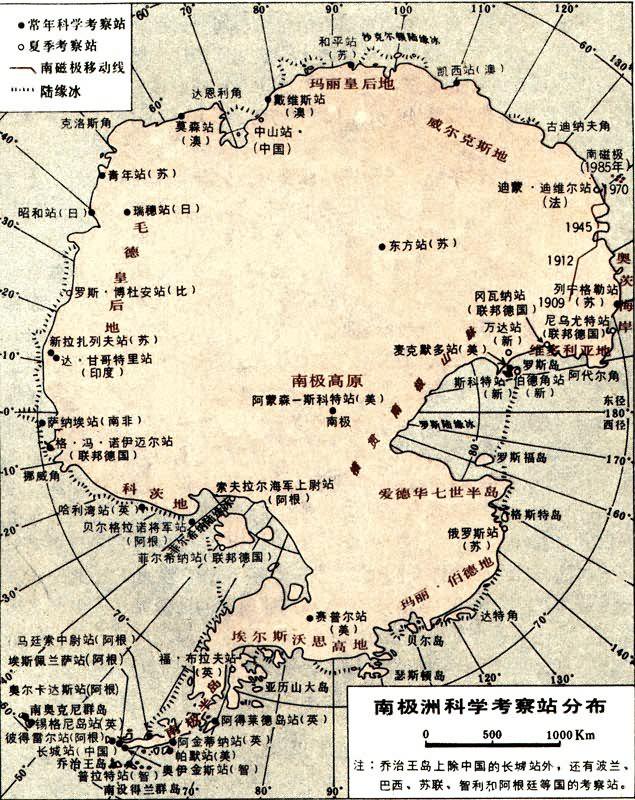

南極大陸是目前世界上唯一沒有定居人口的大陸。有16個國傢在南極大陸和沿海島嶼上建立瞭40個常年科學考察站,每年參加越冬的科技人員不到750人,夏季考察隊員也不過2000~3000人。此外,乘船或飛機到南極半島和羅斯島(麥克默多站)旅遊的人數也有幾百人至千人。

1980年開始,中國開始連續派遣科學考察人員參加澳大利亞、新西蘭、智利、阿根廷等國的南極考察隊進行夏季和越冬考察。1984年12月26日,中國南極考察隊首次抵達本洲南設得蘭群島的喬治島,並於1985年2月15日,在該島西南部的菲爾德斯半島建成中國南極長城站(南緯62°13′、西經58°58′),為人類和平利用南極做出貢獻。(見彩圖)

喬治島民防灣畔的中國南極長城站

喬治島民防灣畔的中國南極長城站

南極洲迄今還是一個沒有被開發的地區。除瞭少量的漁業(捕魚、鯨和磷蝦)外,主要還限於科學考察活動。科學研究的成果和技術的發展提供瞭人類開發本洲的巨大潛在資源的可能性。