歐洲南部國傢。位於巴爾幹半島東北部,同蘇聯、匈牙利、南斯拉夫和保加利亞接壤。東臨黑海,海岸線長245公裡。面積23.75萬平方公裡。人口2268.7萬(1985)。全國劃分為40個縣、1個直轄市。首都佈加勒斯特。

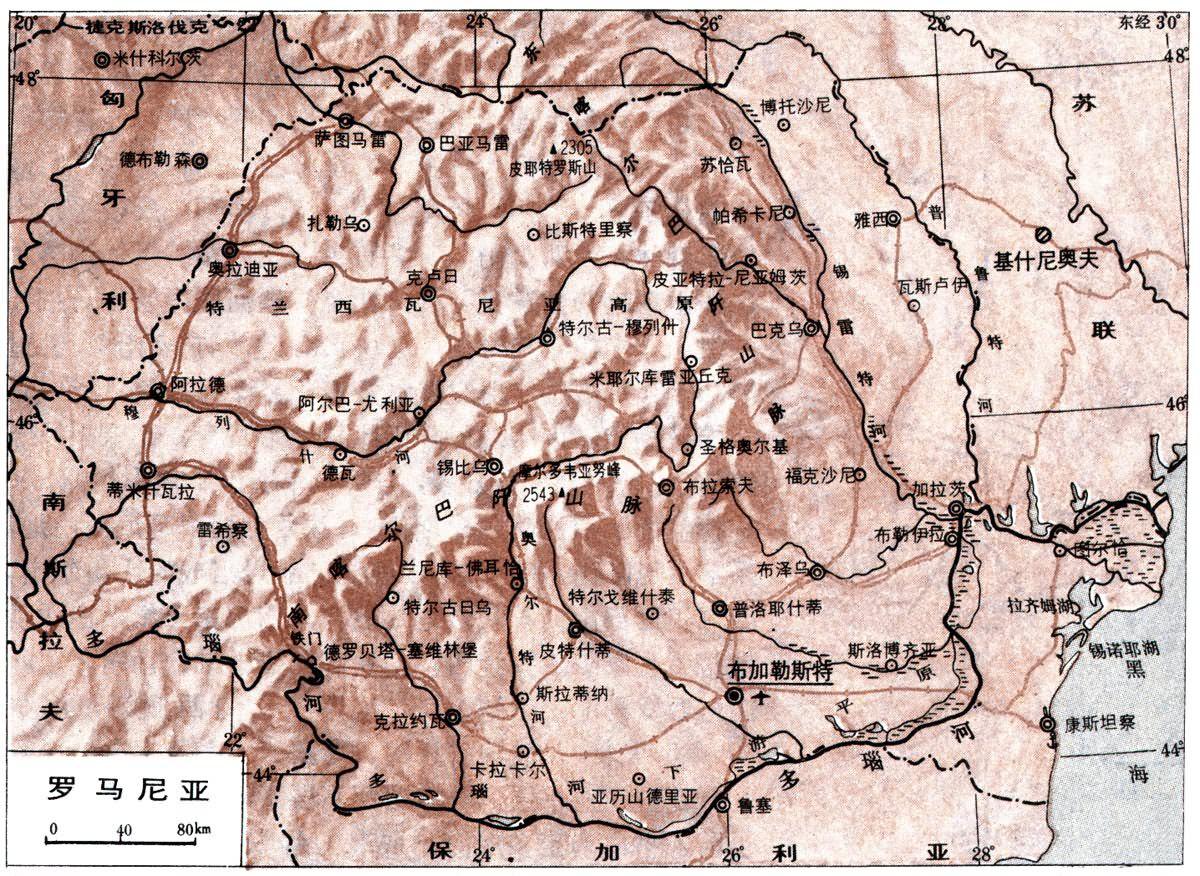

自然條件 地形 境內平原、山地、丘陵與高地各占1/3左右。年輕而峻峭的喀爾巴阡山脈呈弧形綿亙國土中部,弧內是波狀起伏的特蘭蘭西瓦尼亞高原,弧外東部是深受切割的摩爾多瓦丘陵,南部是廣闊低平的瓦拉幾亞平原。境內喀爾巴阡山分成東喀爾巴阡山脈南段、南喀爾巴阡山脈和西羅馬尼亞山地3部分。東喀爾巴阡山由北向東南延伸,至佈澤烏附近向西彎曲,抵普拉霍瓦河谷。它由幾列大致平行的山脈組成,間有許多河谷、凹地。有不少2000米左右的山峰,山頂一般較平,山坡多森林。西側火山山脈多有色金屬礦和礦泉。南喀爾巴阡山東起普拉霍瓦河谷,西至多瑙河鐵門峽谷。主要是由結晶巖和石灰巖構成的塊狀山地,許多山峰超過2200米,弗格拉什山的摩爾多韋亞努峰海拔2543米,是全國最高點。南喀爾巴阡山冰川地形發育,鋸狀山峰連綿起伏,冰鬥、冰湖眾多,與阿爾卑斯山脈地形相似,又稱特蘭西瓦尼亞阿爾卑斯山脈。往西為西羅馬尼亞山地,系喀爾巴阡山系的支脈。中間是結晶巖組成的比霍爾山,西部和南部山地石灰巖地形發育,南部第三紀火山活動地帶多金屬礦。特蘭西瓦尼亞高原位於東、南喀爾巴阡山與西羅馬尼亞山地之間,地勢自東向西傾斜,海拔300~800米,丘陵河谷相間。富藏天然氣和巖鹽。

瓦拉幾亞平原又稱多瑙河下遊平原,北起喀爾巴阡山前地帶,南至多瑙河,東南長400公裡,寬約120公裡,地勢西北高,東南低,多肥沃黑土和栗鈣土,是重要農業區。

深受切割的摩爾多瓦丘陵位於東喀爾巴阡山東側。多佈羅加高地東瀕黑海,是古老的久經侵蝕的丘陵性高地,平均海拔約300米。

多瑙河三角洲由基利亞、蘇利納和聖格奧爾基三條汊河沖積而成,面積約4.5萬平方公裡,絕大部分在羅馬尼亞境內,海拔很少超過4米。濕地、河汊、湖沼縱橫交錯,蘆葦密佈。

氣候 全境位於北緯43°37′與48°15′之間,屬溫和的大陸性氣候,除山地外,夏熱冬冷,四季分明。氣溫和降水從西到東,由南往北逐漸變化。不同地形區之間氣候差異較為明顯。瓦拉幾亞、摩爾多瓦和多佈羅加地區,屬溫帶草原氣候,1月平均氣溫0~-4℃,7月20~23℃,年降水量400~600毫米;除少數地區為牧場外,絕大部分已墾為農田。瓦拉幾亞東部和多佈羅加地區,夏季炎熱幹燥,極需發展灌溉事業。特蘭西瓦尼亞高原屬溫帶森林草原氣候,1月平均氣溫-4℃以下,7月在20℃以下,年降水量多在700毫米以上;山地森林茂密,丘陵坡地草原面積較大,河谷地帶已辟為農田。喀爾巴阡山地屬山地森林氣候,有垂直分帶現象,700米以下是以櫟樹為主的落葉闊葉林帶,往上依次為山毛櫸林、針葉林和高原草地。1000米以上山地多夏季避暑勝地。

河流、湖泊 絕大部分地區屬多瑙河流域,幾乎所有的河流都發源於喀爾巴阡山脈,順地勢坡向成放射狀外流,均匯入多瑙河,註入黑海。較長的支流有穆列什河、奧爾特河、錫雷特河和普魯特河等,各河長約700~800公裡。其共同特征是流量季節變化較大,冬季有不長的冰期,春末夏初是汛期,秋季是枯水期。上、中遊水流湍急,水力資源豐富。下遊往往水量不足,僅少數河流部分河段可航行小船。多數河流是灌溉水源。多瑙河下遊流經南部,其中大部分構成羅、南和羅、保界河,後流經東部,註入黑海。羅馬尼亞境內或與鄰國共有的多瑙河河段長1075公裡,是水上交通大動脈。羅、南國境線上有長達120公裡的峽谷區,包括著名的卡桑納峽谷和鐵門峽谷,水力資源豐富。羅、南兩國已在鐵門合建瞭大型水電航運樞紐。多瑙河自圖爾恰向東為河口段,河流分為3條汊河,堆積作用旺盛,形成低平坦蕩的河口三角洲,沼澤密佈。

湖泊類型和數量較多,但面積較小。多瑙河沿岸和三角洲地區,多為河流沖積作用形成的湖泊。南喀爾巴阡山地多面積不大的冰川湖。東喀爾巴阡山地有火口湖。黑海沿岸多潟湖,這裡的拉齊姆湖及其分湖錫諾耶湖等總面積達1000平方公裡,是全國最大的湖泊群。

人口與民族 第二次世界大戰後,人口一度增長較快,1966年人口自然增長率降為5.9‰。人口增長跟不上經濟發展對勞力的需求,政府采取鼓勵生育的措施,70年代人口自然增長率10‰左右,居歐洲第四位。80年代人口自然增長率有所下降。1985年全國人口平均密度每平方公裡95.5人,居巴爾幹半島各國首位。人口分佈相對均衡,全國絕大部分縣人口密度每平方公裡60~120人。瓦拉幾亞平原、南喀爾巴阡山麓丘陵地帶和摩爾多瓦地區人口較密,600米以上的喀爾巴阡山地和多瑙河三角洲人口稀少。城鎮人口占全國總人口52.1%(1983)。積極發展中小城市,推進鄉村城鎮化是羅馬尼亞城市化的特點。1983年全國10~34萬人口的城市20個,2~10萬的城市88個,2萬以下的小城鎮136個。佈加勒斯特市區人口201.2萬(1983)。居民中羅馬尼亞族占88.1%,遍佈各地;匈牙利族占7.9%,主要分佈在特蘭西瓦尼亞地區;還有日耳曼族、烏克蘭族、塞爾維亞族、猶太族和茨岡人等。主要宗教是東正教。通用羅馬尼亞語。

發展簡史 2500年前就有達契亞人定居。公元前70年,以特蘭西瓦尼亞西南部為中心,建立中央集權的達契亞國。公元106年,達契亞國被羅馬帝國占領,大量羅馬人移入。271~274年羅馬帝國被迫撤離達契亞,但大多數羅馬人仍留居下來。達契亞人和羅馬人經過長期共同生活,逐漸融合成羅馬尼亞族。9世紀後,羅馬尼亞境內有許多附屬於鄰國的總督區和封建公國。14世紀瓦拉幾亞和摩爾多瓦分別建立獨立的封建公國。16世紀起,兩公國和特蘭西瓦尼亞先後隸屬奧斯曼帝國。1600年兩個公國和特蘭西瓦尼亞曾一度統一獨立。以後,瓦拉幾亞和摩爾多瓦仍受奧斯曼帝國統治。特蘭西瓦尼亞從17世紀起受奧地利帝國統治。18世紀起,民族獨立運動日益高漲。1859年瓦拉幾亞和摩爾多瓦兩公國合並,1862年正式稱羅馬尼亞。1877年5月9日羅馬尼亞王國宣告獨立。1918年特蘭西瓦尼亞等地與羅馬尼亞聯合,形成瞭羅馬尼亞民族的統一國傢。獨立後經濟仍受外國資本控制,工業發展緩慢,第二次世界大戰前,是歐洲經濟最落後的國傢之一。1940年參加德意法西斯侵略同盟。1944年,羅馬尼亞人民舉行武裝起義,同年8月23日獲得解放,1945年3月成立民主政府。1947年12月30日成立羅馬尼亞人民共和國。1965年改稱羅馬尼亞社會主義共和國。

經濟地理 30多年來,經濟迅速發展。1951~1980年,工業年平均增長12.3%,農業年平均增長4.3%。按人口平均計算,電力、鋼、卡車、電視機、合成纖維等產量已達到或接近發達國傢水平,小麥、玉米的人均產量居世界前列。1983年人均國民生產總值達3000美元。已由落後的農業國成為具有中等發展水平的工業- 農業國。1980年以來,調整農、輕、重比例關系,放慢重工業發展速度,優先發展原料、能源和農業生產。

工業 經濟以工業為主。工業產值占工農業總產值83%(1983)。機械、石油、化學、鋼鐵、電力等重工業和能源工業在工業中占絕對優勢。1980年後加強發展原料、輕紡和食品工業。燃料動力工業以石油、天然氣工業為主。第二次世界大戰前,石油工業受外國資本控制,主要開采原油以供出口,戰後石油開采、加工和石油化工全面發展。1981~1983年原油年產量1160多萬噸,每年還需大量原油進口。以普洛耶什蒂為中心的南喀爾巴阡地區,是全國最大石油工業基地。皮特什蒂是新興的石油加工中心。以喬治·喬治烏-德治市為中心的東喀爾巴阡石油工業區也得到發展。1983年產天然氣326億立方米,特蘭西瓦尼亞高原的特爾古—穆列什至梅迪亞什一帶是主要產地。天然氣幹線管道,通佈加勒斯特和克盧日等地。為充分利用本國資源,減少石油進口,特別重視煤炭工業的發展。1983年凈煤產量4450萬噸,其中82.5%為褐煤。日烏河上遊谷地彼得羅沙尼地區是最大煤礦區,戈爾日縣的羅維納裡是新建的大型露天褐煤礦。電力工業發展迅速,1983年發電量702億度,以火力發電為主。70年代以來,在褐煤和劣質煤產地建立瞭許多大型坑口電站。隨比卡茲、阿爾傑什、洛特魯和鐵門等大中型水電站的建成,水電的比重有所增加。1980年開始在康斯坦察縣的切爾鈉沃德修建核電站。鋼鐵工業發展很快。60年代改造擴建胡內多阿拉和雷希察兩個鋼鐵聯合企業。70年代利用進口原料在加拉茨新建大型鋼鐵聯合企業。1976年又在多瑙河畔的克勒拉希興建大型鋼鐵聯合企業。特爾戈維什泰是合金鋼生產中心。全國鋼產量1260萬噸(1983)。有色冶金工業以煉鋁(斯拉蒂納)和銅、鉛、鋅(巴亞—馬雷等地)等較重要。機械制造工業是主要工業部門,約占工業總產值的1/3。部門比較齊全,產品可以滿足本國大部分需要。石油機械、農業機械、運輸機械產品還成批出口。佈加勒斯特是全國最大的多種機械工業中心。佈拉索夫是最重要的拖拉機和汽車工業中心。普洛耶什蒂為重要石油機械工業中心。蒂米什瓦拉、克拉約瓦和雷希察是電力設備和機車制造中心。加拉茨和康斯坦察是造船工業中心。阿拉德是著名的機床工業中心。化學工業在工業中比重僅次於機械工業。普洛耶什蒂、皮特什蒂、喬治·喬治烏-德治市等是重要的石油化工中心。黑海之濱的納沃達裡,正在利用進口原油興建大型石油化學聯合企業。克盧日、特爾古-穆列什等地是以天然氣和巖鹽為原料的化工基地。佈加勒斯特是生產顏料、藥品、塑料和合成纖維的重要中心。紡織工業是輕工業中發展早及最重要部門,生產棉、毛、麻、絲和化纖等紡織品11億多平方米(1983)。棉織品和毛毯可供出口。佈加勒斯特是紡織工業部門齊全的重要中心,雅西、博托沙尼、蒂米什瓦拉、阿拉德、巴克烏等也是較重要的中心。食品工業部門多、產值高、分佈廣,各大城市都有現代化的食品廠。主要農牧產品產地的中小城鎮也都有食品工業。此外,木材加工、傢具制造、造紙、皮革和制鞋等工業也比較發達。

皮特什蒂市的石油化工企業

皮特什蒂市的石油化工企業

農業 農業產值占工農業總產值16%強(1980~1983年平均數),農業人口約占總人口一半。70年代後,增加農業投資,提高機械化水平,加強技術改造,改善管理和分配制度,農業生產獲得進一步發展。農業中,種植業和畜牧業產值之比約為55:45(1982)。全國有耕地14760多萬畝,人均耕地約6.6畝(1982),其中灌溉面積3750多萬畝(1983)。大部分種植糧食作物,以小麥、玉米為主,還有大麥、燕麥、黑麥和水稻等。1979~1983年平均糧食總產量2000萬噸左右,每年約有150萬噸糧食出口。小麥年產量約600萬噸,以冬小麥為主,分佈較普遍,以瓦拉幾亞平原西部、蒂薩平原和特蘭西瓦尼亞地區為多。1979~1983年玉米年產量近1200萬噸,居歐洲前列。主要用作飼料和工業原料。分佈亦較普遍,以瓦拉幾亞平原東部、摩爾多瓦和多佈羅加地區較多。經濟作物主要有甜菜、向日葵、大麻和亞麻等。糖和食油自給有餘。果園、葡萄園遍佈全國,南喀爾巴阡山南部丘陵地帶、摩爾多瓦和多佈羅加是主要產區,1983年產葡萄171萬噸,其他水果(李、蘋果、梨等)近200萬噸。草原和高山草地為牧業發展提供瞭天然牧場,歷史上畜牧業即比較發達。1944年以後增加瞭飼料生產,註意改良品種,建立現代化的養畜場,畜牧業在農業中比重逐步提高。1982年主要牲畜存欄數;牛630.3萬頭,豬1246.4萬頭,羊1774.8萬隻。豬、牛主要分佈在農業發達的瓦拉幾亞、摩爾多瓦和特蘭西瓦尼亞等地,羊主要分佈在喀爾巴阡山和特蘭西瓦尼亞地區。

交通運輸業 以鐵路和公路為主。1981年全國貨運總量中公路占58%,鐵路占36%;客運總量中公路的比重更大。鐵路總長11000多公裡,其中復線2500多公裡,電氣化鐵路2900公裡(1981)。公路總長73000多公裡(1981)。鐵路、公路主要幹線基本平行,公路線聯系城鎮和廣大農村、山區。佈加勒斯特是全國鐵路、公路運輸網樞紐。由此西經克拉約瓦到蒂米什瓦拉,北經佈拉索夫到克盧日,東北至雅西,東到康斯坦察,南到久爾久,並通全國各地。對外貿易主要依靠海運,與五大洲100多個國傢均有貿易往來。黑海沿岸的康斯坦察是最大海港和對外貿易中心。多瑙河是最重要的通航河流,加拉茨、佈勒伊拉和久爾久是重要河港。航空運輸發展很快,佈加勒斯特是主要航空港,有定期班機通國內主要城市和地中海沿岸等許多國傢以及世界一些大城市。

地區經濟差異 ①南部區。包括南喀爾巴阡山以南的廣大地區,是人口最多、工農業最發達的經濟區。機械、石油、化學工業在全國占突出地位,紡織、食品工業也較發達。佈加勒斯特是全國最大的工業中心和交通樞紐,機械、化學、電子、紡織等工業都很發達。普洛耶什蒂和皮特什蒂是主要的石油和化學工業基地。克拉約瓦是機械、食品工業中心。本區一向是全國主要糧食產區。戰後經濟作物和畜牧業發展較快。②中北部地區。包括特蘭西瓦尼亞地區11個縣,以豐富的天然氣、有色金屬和森林資源為基礎,是化學和機械工業發達的工農業區。佈拉索夫是全國第二大工業中心,以拖拉機和汽車工業最突出,機床、紡織等亦較發達。克盧日是重要的化學和機械工業中心。本區農業部門多樣,畜牧業比較發達,大麻、亞麻、甜菜種植較多。③西部地區。包括卡拉什塞維林、胡內多阿拉、蒂米什、阿拉德和比霍爾5個縣。東南部丘陵地區煤、鐵、錳資源豐富,彼得羅沙尼地區是全國煤炭基地,雷希察和胡內多阿拉是重要的冶金工業中心。西部平原區原來農業、輕工業發達,現在蒂米什瓦拉、阿拉德、奧拉迪亞均成為機械工業為主的多種工業中心。本區農牧業水平較高。④東南部地區。包括加拉茨、佈勒伊拉、康斯坦察和圖爾恰等縣。本區經濟發展同黑海、多瑙河的航運和對外貿易關系密切。是全國鋼鐵和造船工業基地,對外經濟聯系門戶。加拉茨是重要河港,利用進口原料建成全國最大鋼鐵聯合企業,造船工業亦很發達。康斯坦察是全國最大海港,外貿和造船工業中心。漁業在全國占重要地位。黑海沿岸和多瑙河三角洲是著名旅遊療養地。⑤東部區。包括摩爾多瓦地區7個縣。過去是落後的農業區,隨著石油、水力和森林資源的開發,工業發展較快。本區大城雅西是文化名城,機械、電子、制藥、紡織等工業也較發達。喬治·喬治烏- 德治市是新興的石油化工中心。巴克烏有機械、木材加工等工業。農業以生產玉米、向日葵、葡萄為重要。