義大利首都和最大城市,文化和交通中心。拉齊奧(拉丁姆)區首府。位於亞平寧半島中南部西側,特韋雪河下遊的丘陵平原上,西距第勒尼安海25公裡。市區面積200餘平方公裡。人口283萬(1984)。

城市跨特韋雷河兩岸,下接海拔100米以下的沿海平原,東北和東側為低山丘陵。氣候冬季溫暖濕潤,夏季炎熱乾旱。1月平均氣溫7℃,7月24.5℃。年降水量817毫米(10月至翌年2月降水較多,約412毫米)。附近土地肥沃,灌溉方便,以穀物物(小麥)和果品園藝(葡萄等)為主的農業生產比較發達。

公元前2000年左右,羅馬人從東北移居特韋雷河一帶。公元前8~前4世紀在特韋雷河左岸修築城堡,形成早期的羅馬城。後遭伊達拉裡亞人、腓尼基人、古希臘人先後入侵,對城市的經濟、文化有深刻影響。早期宮殿和城市建築,大多仿效伊達拉裡亞的形式。迦太基人的農業經營方式和航海造船術以及希臘古文化促進瞭古羅馬經濟及城市的發展。地當特韋雷河鹽運中心,手工業、鹽業興盛,並在合並村落的基礎上,羅馬古城逐漸繁榮。公元前510年左右,為羅馬共和國都城。公元前1世紀廢除共和國制度,為古羅馬帝國京城。城市文化和建築藝術空前發展,神殿、大教堂、柱廊、拱門、凱旋門、紀功柱、劇場、大競技場等先後建立。公元4世紀為西羅馬帝國都城。由於戰亂,城市幾經興衰。756~1870年為教皇國首都。14~15世紀,羅馬城成為文藝復興的中心,藝術、建築和文化經濟得到發展。1870年意大利王國統一後成為王國首都。適中的地理位置,東西貿易的交流,羅馬的輕工業、商業和交通運輸業呈現新的生機,城市人口隨之增加,1871年人口22萬,20世紀初增至42萬,1936年增至109萬,城市范圍並日益擴大。主要工業有機器制造、鐵路車輛、電子、化學、印刷、服裝、皮鞋和食品等部門。食品工業中意大利面條、面包、通心粉、釀酒和水果加工等具有重要意義。重工業以原料消耗少的輕型產品為主。工業分佈在古羅馬城外圍,多集中於城市的西南、東部和新羅馬城郊區。

全國交通樞紐。有鐵路通熱那亞、都靈、米蘭、威尼斯、那不勒斯和佛羅倫薩等地。對外經濟聯系亦較便利,西北沿海的奇維塔韋基亞為其主要港口。又是聯結中、南歐和西歐以及北非等地的國際航空樞紐之一。

文藝復興時期的藝術寶庫、文化名城。古城酷似一座巨型的露天歷史博物館。羅馬帝國時期的古都遺址,大都集中在特韋雷河左岸的帝國大道兩旁一帶,矗立著帝國的元老院、神殿、貞女祠和一些著名宗廟(如凱撒廟)、凱旋門、凱旋柱、大鬥獸場等。許多露天歷史博物館中有文藝復興時期的建築和藝術品,如司法宮、戴克裡先公共浴場、潘堤翁神廟、納沃納廣場、聖彼得大教堂等。特韋雷河畔的天使古堡(古代兵器博物館)藝術風格獨特。意大利統一運動時期的紀念物也大多集中在古羅馬城,如位於市中心的威尼斯廣場的紀念碑(有象征意大利統一的開國國王艾馬努埃萊二世的騎馬銅像),特韋雷河西岸丘陵高地上的民族英雄加裡波第的紀念碑(塑有騎馬銅像)等。羅馬新城也有不少仿效羅馬古城修建的大小教堂(如彼得和保羅二世聖堂等),模擬羅馬鬥獸場修建的勞動文化宮以及現代藝術博物館等。

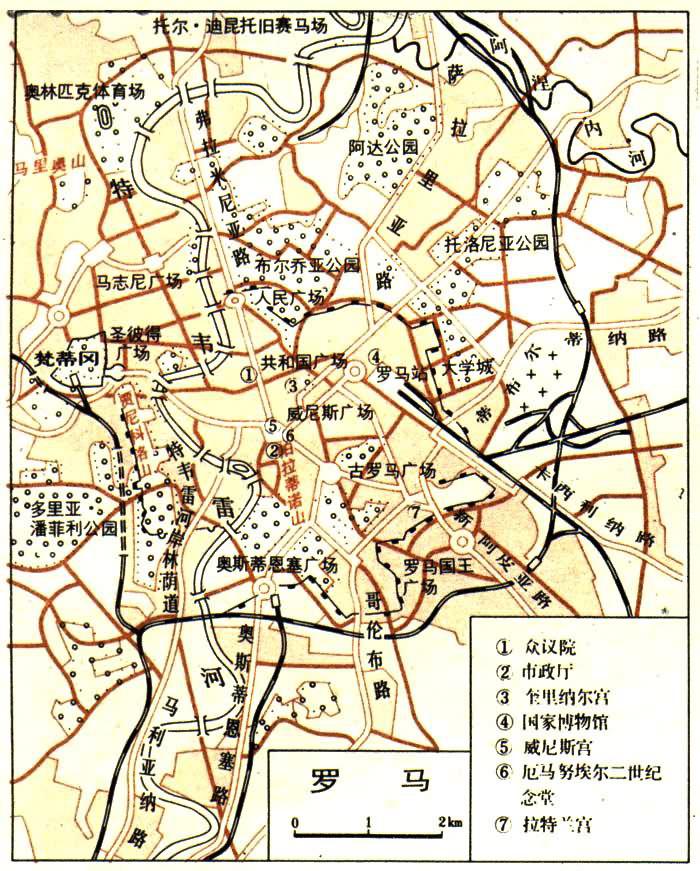

城市分古城和新城兩部分。古城以帝國大道(主要商業大街)為中心,第二次世界大戰後,不斷向外圍擴展。國會眾議院和總理府設在帝國大道東側的圓柱廣場。商業中心分佈在帝國大道的東側,有著名的特拉亞諾(圖拉真)市場、波爾泰塞門小市場等。新城位於古城南面6~7公裡,始建於20世紀20年代,50年代中期基本建成,其規模雖遠較古城為小,但它是一座擁有摩天大樓的現代花園城市。稱為新羅馬的厄爾區,設有不少政府機關。城西北角的梵蒂岡為羅馬教廷所在地。