中國歷史文化名城,湖南省省會,綜合性工業城市和水陸交通樞紐。位於湘江下遊。轄5區及長沙、望城、寧鄉縣、瀏陽縣4縣。面積1.18萬平方公裡,人口550.05萬;其中市區面積367平方公裡,人口132.68萬。戰國時為楚國重要邑鎮。秦置長沙郡。西漢改郡為國。此後歷代均為州、府、郡治所。清康熙三年(1664)湖南佈政使司駐長沙。1933年設市。市區位於湘江河谷階地上,海拔40~70米。地勢南高北低。湘江流貫市區,分城市為東、西兩部分。橘子洲縱列江心。市區最高點、、海拔295米的嶽麓山聳立西岸。氣候溫和,雨量充沛。年均溫17.2℃,絕對最高溫達43°,絕對最低溫-11.3℃。年降水量約1412毫米,主要集中於春、夏兩季。

1949年以前,長沙僅有一些進行農、礦產品初加工的手工業作坊。50年代以來,已發展為以輕紡、機械、化工、電子、建材工業為主的綜合性工業城市。工業產值約占全省工業總產值的1/6。機械工業已能制造多種設備,尤以電器原件、機床、水泵等產品在中國具一定地位。湘繡、羽絨、陶瓷及花、鞭炮等輕工、手工藝品在國內外久享盛譽。市內初步形成西北部紡織工業區和東南部機械工業區。京廣鐵路縱貫市區。鐵路北運主要是糧食、農副產品、矽砂等,南運主要是輕工產品和肉豬、傢禽、水產等外貿物資。北運量約為南運量3倍多。湘江航運便利,北經洞庭湖與資、沅、澧3水中下遊地區相連,出洞庭湖與長江相通,可開展幹支流聯運。長沙港有各類碼頭84座,作業岸線2046米。公路有省內與省際幹線多條通過市境。航空有班機直達京、津、滬、穗等國內主要城市。現代化的黃花機場已交付使用。郊區及市屬縣以農業生產為主。糧食商品率達28.5%;出欄肉豬頭數占全省10%,外貿出口仔豬數占全省62%。郊區盛產蔬菜、柑橘。瀏陽縣山區以生產杉木、楠竹為主。

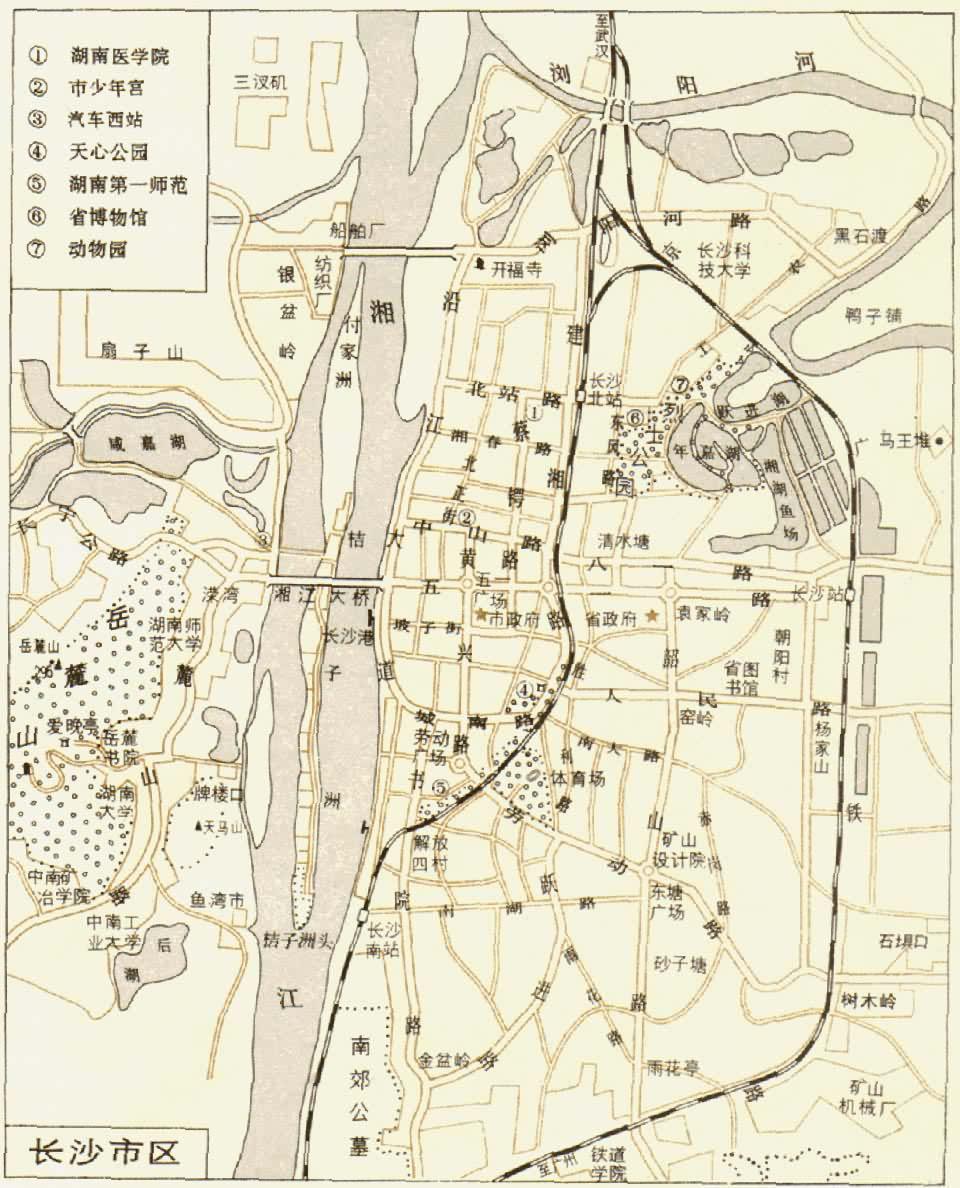

長沙市區

長沙市區

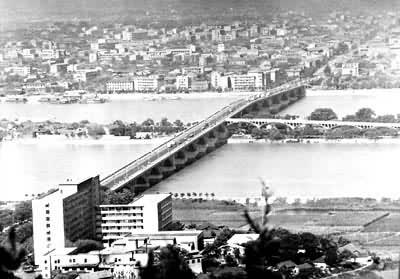

湘江大橋和長沙市容

湘江大橋和長沙市容

市內有湖南大學、湖南師范大學、湖南醫學院、湖南農學院、中南礦冶學院、長沙鐵道學院等高等院校12所。並有各級科研機構81個。長沙市是毛澤東、劉少奇等無產階級革命傢進行革命鬥爭之地。市境多名勝古跡。嶽麓山曾有“漢、魏最初名勝”之稱。並有黃興、蔡鍔等革命將士墓。市東郊馬王堆漢墓出土文物被列為奇世之珍。市屬長沙縣板倉有開慧烈士陵園。