中國第1大河,世界著名大河之一。發源於青藏高原唐古喇山脈主峰各拉丹冬雪山的西南側(北緯33°28′,東經91°08′)。幹流流經青、藏、川、滇、鄂、湘、贛、皖、蘇、滬10省、市、自治區,註入東海。全長約6300公裡(若以當曲為源頭,長江全長應為6403公裡),居世界第3位。流域介於北緯24°30′~35°45′,東經90°33′~112°25′,面積180餘萬平方公裡(不包括淮河流域),約占全國土地總面積的1/5。年均入海水量達1萬億立方米,居世界第3位。。

幹流概況 長江幹流各段名稱不一:源頭至當曲口(藏語稱河為“曲”)稱沱沱河,為長江正源,長358公裡;當曲口至青海省玉樹縣境的巴塘河口,稱通天河,長813公裡;巴塘河口至四川省宜賓岷江口,稱金沙江,長2308公裡;宜賓岷江口至長江入海口,約2800餘公裡,通稱長江,其中宜賓至湖北省宜昌間稱“川江”(奉節至宜昌間的三峽河段又有“峽江”之稱),湖北省枝城至湖南省城陵磯間稱荊江,江蘇省揚州、鎮江以下又稱揚子江。長江各段長度和流域面積見表。

長江上、中、下遊情況

流域內高原、山地占65.6%;丘陵占24%;平原、低地占10.4%。

長江支流流域面積超過1萬平方公裡的有48條;5萬平方公裡以上的有雅礱江、岷江及其支流大渡河、嘉陵江、烏江、沅江、湘江、漢江和贛江等9條。其中雅礱江、岷江、嘉陵江和漢江超過10萬平方公裡,以嘉陵江流域面積最大,約16萬平方公裡。

中國大部分的淡水湖分佈在長江中下遊地區,面積較大的有鄱陽湖、洞庭湖、太湖和巢湖。

①上遊。沱沱河由南而北出唐古拉山,至切蘇美曲口,長48公裡,平均比降大於10.8‰。北流穿過祖爾肯烏拉山,接納江塔曲,折向東,至囊極巴隴附近,右岸匯入當曲,進入通天河段。沱沱河與通天河上段(登艾龍曲口以上)河道寬展,多沙洲,水流散亂呈辮狀,河流兩岸山丘平緩,高原面保存完整,自切蘇美曲口至登艾龍曲口,長805公裡,平均比降1.27‰。其間較大支流有當曲、莫曲、楚瑪爾河等。

通天河自登艾龍曲口以下,河道較順直,河槽漸趨穩定、水流比降增大,兩岸山勢增高。谷底海拔由通天河上段的4000餘米,下降到3000餘米。玉樹巴塘河口以下稱金沙江,流向轉南,成為川、藏間的界河。金沙江進入橫斷山脈區,為典型的高山深谷地貌。金沙江南流至雲南省石鼓突折向東北,進入虎跳峽,峽長16公裡,落差達200米,平均比降12‰以上,最窄處河寬僅30米,右岸玉龍雪山,左岸哈巴雪山,峰頂海拔均超出5000米,谷深達3000米以上,為世界罕見。金沙江至三江口又折向南,至雲南省金江街以下又折轉東流,此段介於川、滇間的河谷雖較寬,但仍為嶺谷之間高差達千米左右的深谷。自通天河登艾龍曲口至四川盆地邊緣的新市鎮,長2522公裡,平均比降1.47‰。金沙江段的主要支流有:雅礱江、龍川江、普渡河、牛欄江、橫江等。左岸雅礱江水系龐大,右岸支流較短小,極不對稱。

從宜賓至奉節,長江蜿蜒於四川盆地南緣,穿越一系列褶皺山嶺,河谷寬窄相間,沿江階地發育。長江北岸有岷江、沱江、嘉陵江等大支流;南岸除烏江、赤水河外。支流均較短小。形成川江的不對稱水系。自新市鎮至奉節927公裡的丘陵河段,平均比降為0.24‰。

自奉節白帝城至宜昌南津關,長江流經三峽,江水橫穿背斜山地,形成瞭白帝城與黛溪間的瞿塘峽;巫山與巴東官渡口間的巫峽;香溪與南津關間的西陵峽,故稱三峽。這一河段灘峽相間,迂回曲折。最大割切深度可達1500米,三峽江面最窄處僅寬百餘米,暗礁、險灘密佈,水流湍急,航行障礙重重。宜昌站年徑流量達4510億立方米,幾占長江總水量的一半。三峽河段水能蘊藏非常豐富,開發條件優越。自奉節至宜昌市209公裡河段,平均比降為0.18‰(見長江三峽)。

②中下遊。江水出三峽後,進入中遊,在宜都納清江。枝城以下河段,兩岸原野坦蕩,分屬江漢平原和洞庭湖平原。平原上水道縱橫,堤圩交錯。南岸有松滋、太平、藕池、調弦(現已堵死)四口與洞庭湖相通。藕池口以上的上荊江河段屬一般性彎曲河道,水流分歧,汊河發育,河道外形較穩定。藕池口至城陵磯的下荊江河段長160餘公裡(人工截彎工程實施前長240公裡),直線距離僅80公裡,河道蜿蜒曲折,素有“九曲回腸”之稱,河道外形變化無定。

長江在城陵磯接納洞庭湖水系(主要有湘江、資水、沅江、澧水四水)的來水後,至湖北省武漢市,有漢江匯入,在湖北省黃石與武穴間,兩岸山巒逼近,河谷較窄,形成約束江流的卡口。至江西省湖口匯合鄱陽湖水系(主要有贛江、撫河、信江、鄱江、修水)的來水,進入下遊河段。

③下遊。湖口以下,長江河谷愈加寬廣。江水在皖南丘陵和皖中丘陵、巢湖平原之間奔流,右岸常有基巖逼臨江邊,形成磯頭,使河床變窄,超過磯頭,河床又復展寬,心灘出露,水流分汊,形成寬窄相間、時束時放的藕節狀河床。大通以下開始受海潮影響,水勢和緩。此段主要支流有:青弋江、水陽江、滁河、秦淮河等。淮河水量的80~90%也經京杭運河匯入長江。自宜昌至江蘇省鎮江間的1461公裡平原河段,平均比降0.026‰。

鎮江至江口,長約312公裡,流經長江三角洲,平均比降0.005‰。其中江陰以下稱河口段。江陰附近江面束窄,僅寬1200餘米,向東至長江口寬達91公裡,呈喇叭狀。長江每年挾帶入海的約4.86億噸泥沙,在長江口至杭州灣一帶落淤,形成許多暗沙和沙洲。三角洲自全新世以來年均向海推進約40米,長江在江口附近接納支流黃浦江。

氣候與水文 長江流域大部分地區為亞熱帶季風氣候。

長江水量非常豐富,大通站多年平均流量2.9萬立方米/秒,年水量9145億立方米,大通以下兩岸支流和淮河大部分水量匯入後,入海總水量達1萬億立方米。長江水量主要來自上、中遊,宜昌以上來水量占大通站的49%,漢口來水量占51%。徑流中雨水補給約占全年徑流量的75~80%,地下水約占20~25%,還有少量冰雪融水補給。汛期(4~10月)水量占全年水量80%左右,枯季(11月~翌年3月)僅占20%左右。汛期的出現時間隨雨帶由東南向西北推移:支流鄱陽湖水系和湘江為4~6月;資水、沅江、澧水為6~7月;上遊各支流為7~8月;漢江為7~9月。幹流的洪水取決於支流來洪時間的早晚,一般多出現在6~9月,並以7~8兩月機遇較多。幹流洪水峰高、量大、持續時間長,支流則多陡漲陡落,歷時較短。一般年份,長江中下遊南岸支流在5~6月達到高峰,宜昌以上及漢江7、8月來水最多,不致形成過大洪峰。但有些年份,上、中遊雨季出現相互遭遇的情況,則往往釀成特大洪水。洞庭、鄱陽兩大天然湖泊對削減洪峰,減輕洪水對長江中下遊的威脅,頗為有利。

造成長江成災的洪水,一是流域性暴雨形成,如1788、1849、1931、1954等年;另一種是上、中遊局部地區或支流發生連續而集中的特大暴雨所形成,如1860、1870、1896、1935等年的洪水。19世紀70年代以來,宜昌站洪峰流量超過荊江河段安全泄量6萬立方米/秒的就有22年,1870年特大洪水宜昌站洪峰流量曾高達10.5萬立方米/秒。

長江幹流年徑流量多年變化比較穩定,變差系數為0.11~0.22,並具有連續豐水和枯水年交替循環現象,以漢口站為例,連續枯水年均為14年,連續豐水年平均約為11年。

長江含沙量較小,宜昌站多年平均1.18千克/立方米,大通站0.54千克/立方米;金沙江含沙量較大,屏山站為1.66千克/立方米。但年輸沙量仍較大,如宜昌站為5.21億噸,漢口站為4.34億噸,大通站為4.78億噸。侵蝕模數,屏山站為502噸/平方公裡,宜昌站為518噸/平方公裡,大通站為280噸/平方公裡。宜昌至漢口為長江主要的泥沙沉積河段。長江支流中以嘉陵江和漢江水土流失較嚴重,侵蝕模數分別高達1070噸/平方公裡(北碚站1944~1972年)和929噸/平方公裡(碾盤山站,丹江口水庫建庫前的1937~1967年)。

經濟概況 長江流域水力資源豐富,理論蘊藏量達2.68億千瓦,可能開發利用的水電裝機容量約1.97億千瓦,年發電量1萬億度,占全國可開發水能資源的53.4%。長江上遊水能資源最為集中,約占全流域的86.3%。

長江是中國最重要的內河航運大動脈,幹支流通航裡程7萬多公裡(其中通航機動船裡程3萬公裡),占全國內河通航裡程70%。年貨運量約2.5億噸,年貨運周轉量約600億噸公裡,分別占全國內河水運總量的78%和85%。長江幹流自四川省新市鎮以下2900餘公裡可全年通航輪船。重慶—宜昌段可通航1500噸級船舶,宜昌—漢口段通航3000噸級船舶,漢口—南京段通般5000噸級船舶,南京—吳淞口可通航萬噸級海輪。中、洪水期萬噸海輪可由長江口駛抵漢口,2萬噸級海輪可乘潮駛抵南京。

長江流域約有人口3.86億,耕地2340萬公頃,占全國耕地面積24.5%;糧食產量占全國37%以上,棉花產量占全國1/3以上,全流域有淡水魚類約280種,淡水魚產量占全國60%以上。木材蓄積量約占全國1/3,礦產資源亦豐。工業產值約占全國40%。長江幹支流沿岸大城市有上海、武漢、重慶、南京、成都、昆明等。

改造與開發利用 據記載,自公元前185年(漢)至公元1911年(清末),長江發生大小洪災200餘次,平均約10年1次。19世紀中葉的1848、1849、1860、1870等年,20世紀的1931、1935、1949、1954等年均發生大洪水,如1931年大水,長江中下遊共淹沒農田近340萬公頃,受災人口達2800多萬人,武漢市被淹,災情極為嚴重。

長江中下遊平原地區低窪,汛期江水高出地面,內部漬水不能外泄,且正值多雨季節,極易漬澇成災,全流域近470萬公頃易澇面積中,90%集中分佈於此,以洞庭湖區、江漢平原和太湖地區最為嚴重,1949年前一般年份有76.67萬公頃耕地受漬,往往先澇後洪,災害深重。

長江流域旱災時有發生。據統計,1949年前,長江中下遊受災(減產30%以上者)年均約有173.3萬公頃。1934年大旱,中下遊受災農田近667萬公頃,絕大部分減產80%左右。長江上遊的丘陵、山區旱災也常發生。

中華人民共和國成立後,設立瞭流域規劃機構,制定瞭流域綜合利用規劃,流域各地開展瞭大規模的水利建設。在防洪方面,整修堤防;修建分洪、蓄洪工程;結合興利,修建幹支流水庫。經多年建設,沿江兩岸3100多公裡幹堤和3萬公裡支堤和海塘普遍加高培固,沿江重要堤防高程絕大部分已超過1954年特大洪水位1.0~1.5米,荊江分洪工程(見荊江)、漢江下遊杜傢臺分洪工程及洞庭湖、洪湖、武漢附近地區、華陽河區、鄱陽湖等蓄洪墾殖工程的興建,使分蓄洪總面積達1萬平方公裡,提供有效蓄洪量500億立方米,並增墾農田53.55餘萬公頃。至1989年底,全流域已興建大型水庫109座,中型水庫929座,大中型庫總庫容達1105.9億立方米;小型水庫4.3萬餘座,總庫容266億立方米。

在灌溉排澇方面,修築塘壩570多萬處,建成瞭許多蓄、引、提相結合的灌溉系統,其中6萬公頃以上大型灌區已有15處,都江堰灌區由1949年以前的20萬公頃,擴大至53.3萬公頃。中下遊平原圩區在並港建閘,疏浚河道,聯圩並垸,縮短防洪堤線,改善排水出路等方面,計完成土石方工程量200億立方米以上,建設瞭大批機電排灌站和排水涵閘。1989年全流域有效灌溉面積已達1470年公頃,占耕地面積的63%。達到3~5年及5年以上排澇標準的耕地已有390萬公頃,占原有易澇面積的80%以上。

在發電方面,至1990年底,已建和正建1萬千瓦以上的水電站98餘座,設計總裝機容量1850.5萬千瓦,年發電量867億度。其中,大型電站有湖北宜昌葛洲壩水利樞紐(裝機271.5萬千瓦,1991年全部建成發電)、漢江丹江口水利樞紐(裝機90萬千瓦,1968年發電)、四川大渡河龔咀水電站(裝機70萬千瓦,1971年發電);正在建設的有四川雅礱江二灘水電站(裝機330萬千瓦)、湖北清江隔河巖水利樞紐(裝機120萬千瓦)和湖南沅江五強溪水電站(裝機120萬千瓦)。此外,裝機容量25萬千瓦以上的已建和在建水電站還有:安康(漢江)、烏江渡和東風(烏江)、柘溪(資水)、東江(湘江耒水)、萬安(贛江)、鳳灘(沅江酉水)、碧口和寶珠寺(嘉陵江白龍江)、以禮河梯級(金沙江以禮河)等。

在航運方面,1954年以來系統的整治和維護瞭幹流航道,特別是航運困難的川江河段進行瞭炸礁整治,共整治灘險188處,完成工程量約580萬立方米。中水位險灘已基本消除,枯水和洪水險灘有所改善。葛洲壩水利樞紐蓄水後,川江奉節以下近200公裡河段的枯水險灘和巴東以下110公裡河段的中、洪水險灘均被淹沒。重慶至湖南臨湘的航道尺度已由未整治前的保證水深2.1~2.4米,提高到2.9米,常年可行駛1500噸級輪船,中洪水期可通行載重2500~3000噸的船隊。長江幹支流上已修建359座大小船閘,已建和正建升船機30座。

此外,正在逐步實施經運河引長江水北上的南水北調東線工程和運河擴建工程。江都水利樞紐作為第1級抽水站的組成部分,抽水量460立方米/秒,已使蘇北20萬公頃農田受益。(見彩圖)

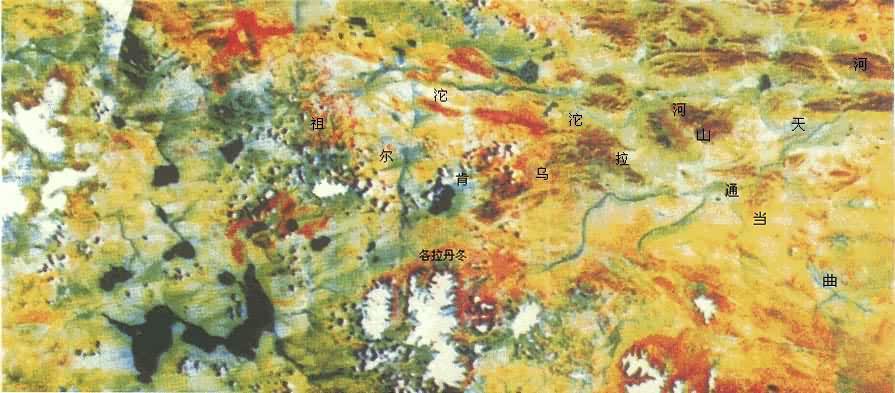

中國西北部衛星影像

中國西北部衛星影像

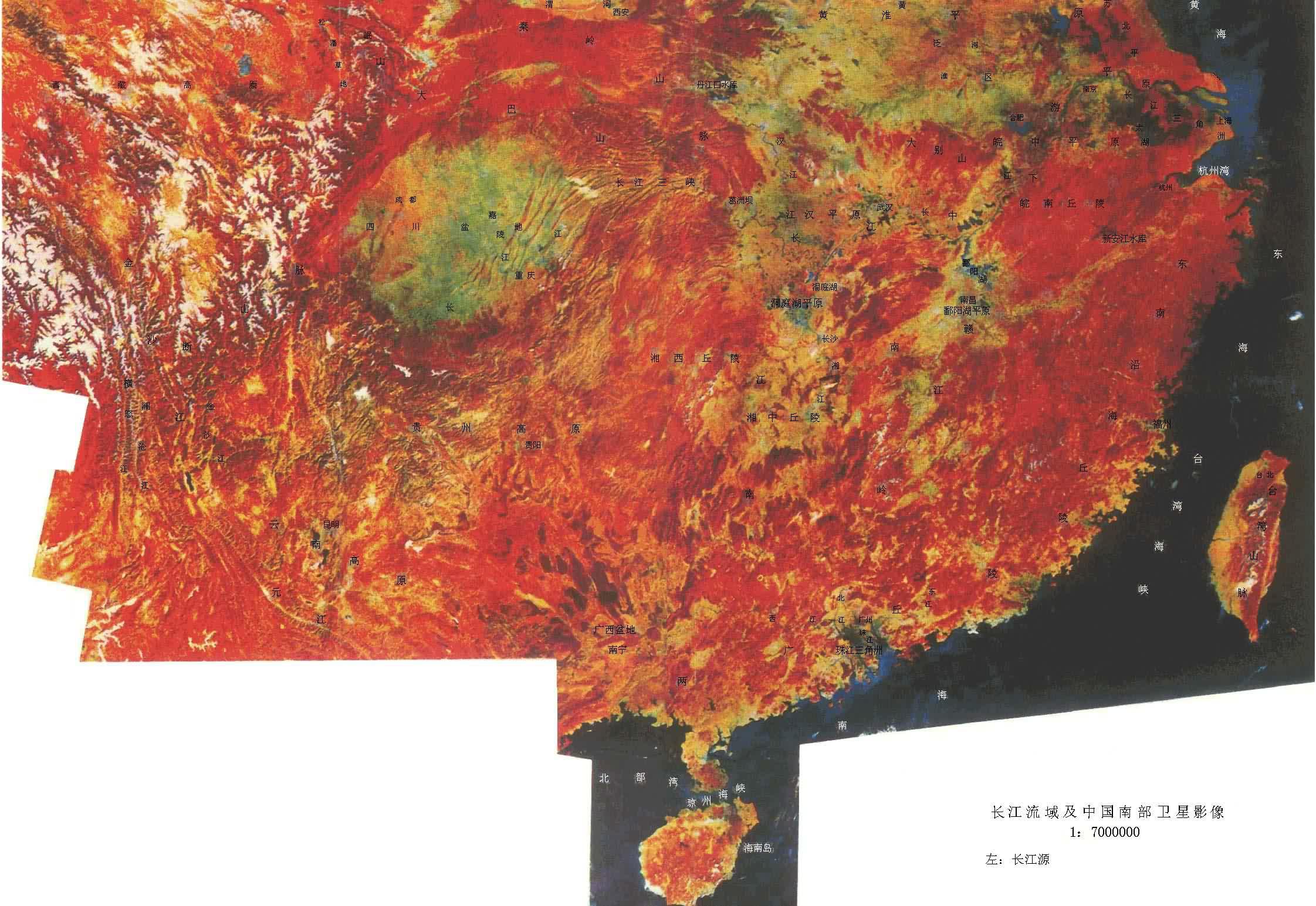

長江流域及中國南部衛星影像

長江流域及中國南部衛星影像

長江源頭唐古拉山終年冰封(近處為薑根迪如冰川中的北源大冰川)

長江源頭唐古拉山終年冰封(近處為薑根迪如冰川中的北源大冰川)

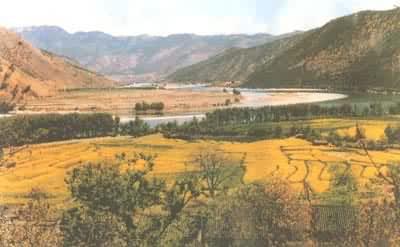

長江第一灣──石鼓大灣

長江第一灣──石鼓大灣

虎跳峽

虎跳峽

河源地區的沱沱河

河源地區的沱沱河

通天河

通天河

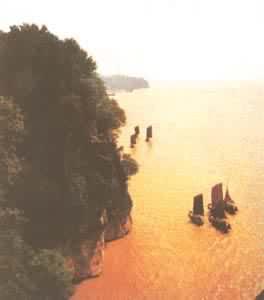

鄱陽湖石鐘山湖口

鄱陽湖石鐘山湖口

長江三峽

長江三峽

江漢平原

江漢平原