中國古代用自然的變異現象和陰陽五行之說來推測、解釋人和國傢的吉兇禍福、氣數命運的醫蔔星相、遁甲、堪輿和神仙之術等的總稱。

方術起源於原始社會的巫術。由於古代社會生產力和科學知識所限,人們相信天主宰著一切人事,人間的統治者受命於天,把自然界的日月星辰、風雲雨雪、山川草木、鳥獸蟲魚等的變異,視為災異和祥瑞的徵兆。相傳有“明堂羲和卜史”等官吏專門觀天文、察時變、紀吉兇,用卜筮來傳達天的意旨,並用祭祀來消災祈福。在龍山文化遺存中中有大量燒灼過用作占卜的獸骨,說明這時已有瞭預卜命運的占卜。商代的甲骨卜辭中,有許多日食、月食和風雲雨雪及祭祀天時諸神的記錄。周代認為天道與人事互相感應,人的行為能感應上帝,“天命靡常”,人君“敬德保民”,就能“祈天永命”。春秋時,人們把天上的十二星辰和二十八宿跟地上的州、國位置相對應,稱為“分野”,以星宿的變異來比附州、國的吉兇,使得天人之間發生更密切的關系。

殷、周之際出現的陰陽五行思想,到戰國時廣泛流行。講陰陽的《周易》和講五行的《洪范》都在這時成書。一切醫卜星相都以陰陽五行為原則而推演。齊人鄒衍把五行說附會到社會歷史變動上去,提出“五德終始”說,用水、火、木、金、土的相生相克和終而復始的循環變化來說明王朝的興替。燕人宋毋忌、正伯僑、充尚、羨門高等則修方仙道,自詡能把靈魂從軀體中解脫出去,能接近鬼神。於是燕、齊沿海地區出現瞭一批講神仙術的方士。他們宣稱,渤海中有三神山:蓬萊、方丈和瀛洲。山上的宮闕都是用黃金和白銀築成的,住著長生的神仙,藏著不死的奇藥。齊威王、齊宣王和燕昭王聽信這些無稽之談,多次派人入海去尋找,但回來的人總是說:三神山遙望如雲,船到即沉入海底;靠近它,風就把它吹去。

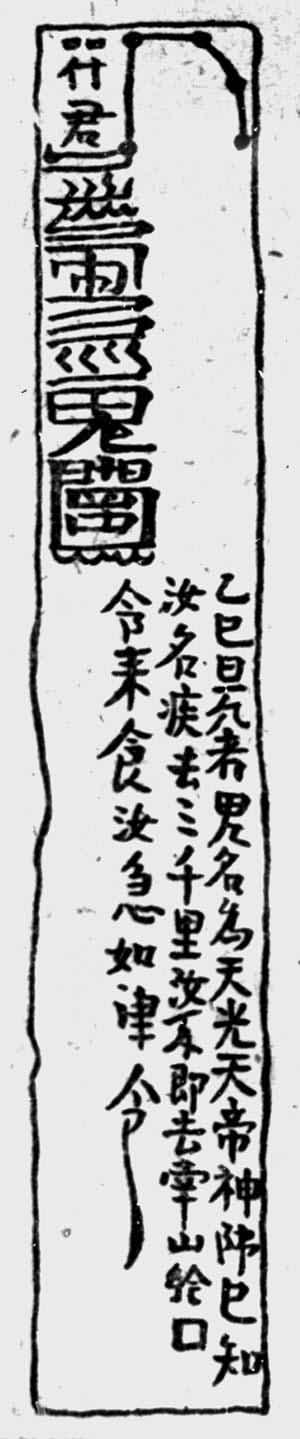

東漢末年逢兇化吉的符咒木片──符籙牌(摹本) 江蘇高郵邵傢溝出土

東漢末年逢兇化吉的符咒木片──符籙牌(摹本) 江蘇高郵邵傢溝出土

秦始皇巡狩海上,信方士之說,派韓終等去求不死之藥,去而無返。又派徐巃(即徐福)造大船,帶五百名童男童女去尋求,也無結果。

漢武帝好神仙方術,向往黃帝的成仙登天,齊人因此上疏言神怪奇方的竟達萬餘人,著名的有李少君、少翁、欒大、公孫卿等人。他們或入海尋求蓬萊,或候祠神仙,以博取利祿富貴,但均無效驗,騙局時被揭穿。漢武帝聽從田千秋的勸諫,於征和四年(前89),悉罷諸方士求神仙之事。但他希望能遇到真正的神仙,對方士仍加以籠絡。到漢成帝時,才在匡衡奏請下,罷去。後來由於漢哀帝常常生病,為瞭求福,又一度恢復,但一年之中祭祀三萬七千次,一無效果。此後就衰歇瞭。

漢武帝以後,一部分方士和儒生合流,制作圖讖(見讖緯),用陰陽五行來解釋儒傢的經傳。王莽和漢光武帝都加以利用而稱帝。光武帝更正式“宣佈圖讖於天下”,成為法定的經典,稱圖讖為“內學”,原來的經書則稱為“外學”。另一部分方士則吸取黃、老和浮屠之說,宣揚符命災異、吉兇占應、祈福禳災、輪迴報應等,成為道教的先行者。漢順帝時,宮崇奏上他的老師於吉在曲陽所得的“神書”──《太平清領書》。今存的《太平經》即由此書演變而來,書中推崇圖讖,並摭取瞭一些佛教的義理,以陰陽五行解釋治國之道。

用自然的變異來推測人事的吉兇禍福是唯心主義的,除去它附會的迷信觀念外,其觀察、記錄和用陰陽五行來說明自然的變異,卻在一定程度上反映瞭自然現象及其變化規律;有的方士從事煉丹和神仙之術,也積累瞭不少化學和醫藥的知識。因此,方術可以說是“科學思維的萌芽同宗教、神話之類幻想的一種聯系”。中國古代的天文、歷數、醫藥、化學是和方術交織在一起,並且是從方術內部發展起來的。因此,對古代流傳下來的方術,需具體分析其內容,去其糟粕,取其精華,並闡明其在科學發展過程中的作用,給予一定的歷史地位。

東漢玉兔、羽人、瑞獸畫像石 陜西綏德出土

東漢玉兔、羽人、瑞獸畫像石 陜西綏德出土