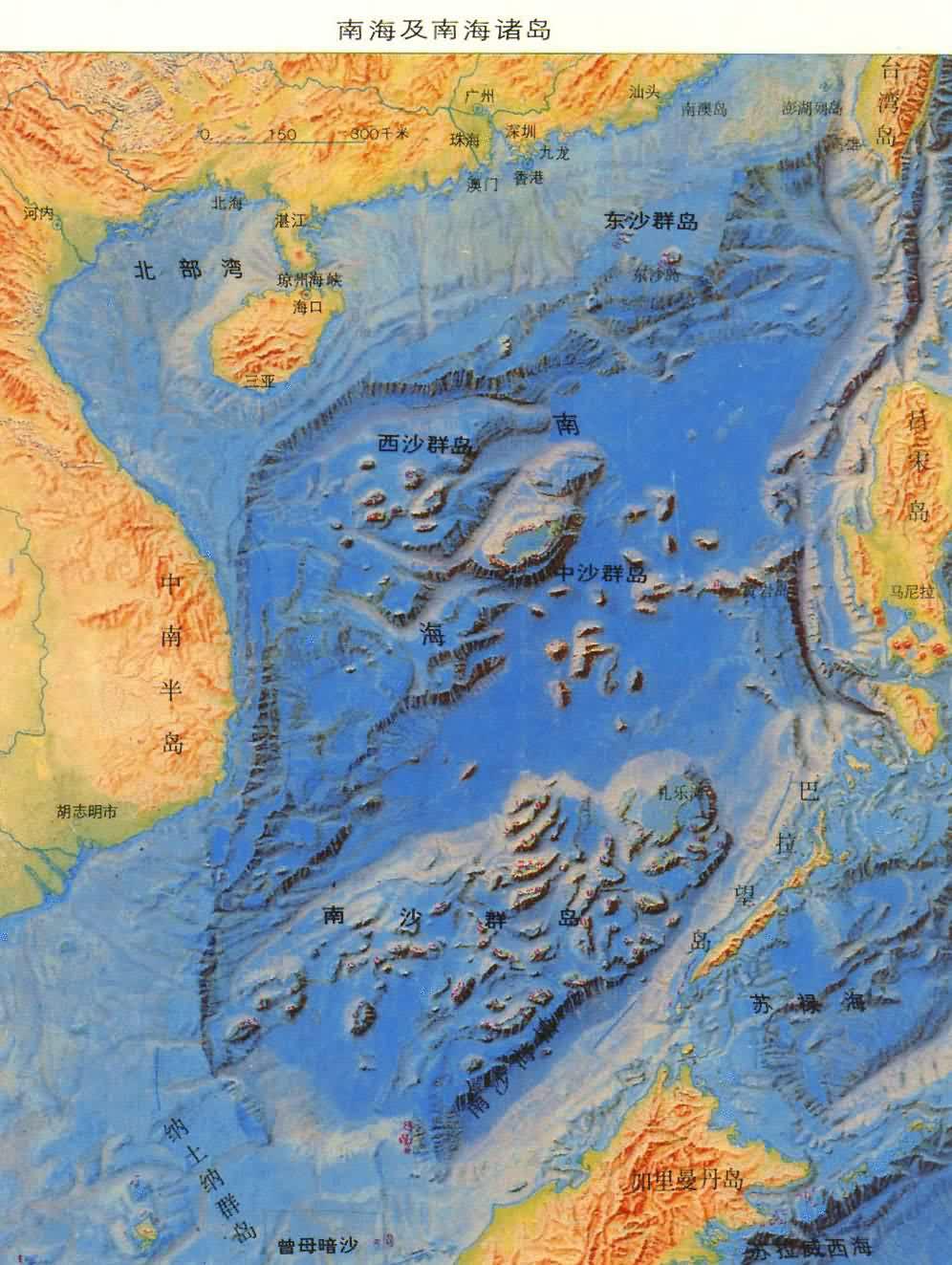

中國南海上島嶼的總稱。北自北衛灘(北緯21°08′),南至曾母暗沙(北緯3°51′),南北跨緯度17°多,東西跨經度11°多。有暗灘、暗沙、暗礁、沙洲和島嶼250座以上,可分東沙、中沙、西沙和南沙等珊瑚礁群島。(見彩圖)

南海及南海諸島嶼

南海及南海諸島嶼

南海珊瑚礁海岸考察

南海珊瑚礁海岸考察

南海古稱“漲海”。南海諸島古稱“漲海崎頭”、“珊瑚洲”。宋以來泛稱“千裡長沙”,“萬裡石塘”。西沙群島曾發現中國人唐宋時在甘泉島居住的遺址。宋仁宗時曾“命王師出戍。置巡海水師營壘……治兯魚入海戰艦,……從屯門山用東風西南行七日至九乳螺州(今西沙群島)”(曾公亮《武經總要》,1045)。清海南島漁民根據長期的航行經驗,編寫多種“更路簿”,記載200餘條航線和西沙、南沙群島100多個島礁的漁民習用名稱。第二次世界大戰時南海諸島曾被日本侵占,戰後收回。現永興島設有西沙、中沙、南沙群島辦事處。

地質 南海大陸坡和大陸架具有大陸型地殼(矽鋁殼),基底是中生代和古生代的花崗巖和變質巖。新生代喜馬拉雅運動時,曾發生褶皺、斷裂和火山爆發,並形成一系列東北西南向的斷裂和構造脊。中沙大環礁東側的深大地殼斷裂帶(矽鎂層斷裂),為陸殼和洋殼接觸處。南沙群島主要有兩條構造脊:一是道明群礁—永暑礁—南威島—萬安灘;一是禮樂灘—安塘灘—榆亞暗沙—安渡灘—南康暗沙。火山巖或火山物質見於西沙群島的高尖石,南沙群島的赤瓜礁、石盤仔和無乜礁。

南海深海盆具有大洋型地殼(矽鎂殼),為超基性玄武巖類所組成,地殼較薄,約6~10公裡,莫霍面深10~14公裡,沉積層亦較薄。海盆中分佈有海山或火山,上覆珊瑚礁,如黃巖島(民主礁)和憲法暗沙。中沙大環礁和雙子群礁間有南海已知最深處(-5559米)、熱流量最高值處(3.65HFU)、佈格重力異常最高值處(290~340毫伽)和磁力異常最高值處(300~500伽馬),這可能與陸塊漂移有關。

地貌 除個別火山外,南海諸島都由珊瑚礁組成。主要有珊瑚島34座,火山島1座,沙洲13座,總面積約12平方公裡。島洲以小、低、平為特點,面積一般僅為0.1~0.5平方公裡,海拔2~6米;最高的是石島,海拔不過15米,最大的是永興島,面積不過1.85平方公裡;大於1.5平方公裡的珊瑚島還有東沙島、東島等。

南海諸島的珊瑚礁以環礁為主,臺礁(桌礁)次之。環礁內抱潟湖(礁湖);發育在環礁邊緣的島洲,外臨深海,內瀕淺湖。島洲在環礁中的份量很少,如鄭和環礁邊緣隻有太平島、鴻庥島和敦謙沙洲,總面積僅為鄭和環礁(2.274平方公裡)的1/4000。臺礁無潟湖,島洲發育在臺礁中部,周臨深海,如西沙群島中的中建島(半路峙),南沙群島中的西月島(紅草峙)和南威島(鳥子峙)。

南海諸島大都發育在南海北、西、南部大陸坡的海底臺階(海底高原)上,部分跨越南海深海盆,南端伸入南海南部的大陸架。

①東沙群島。南海諸島中最北和最小的群島。發育在水深約300米的東沙臺階上,由東沙礁、南衛灘和北衛灘組成。東沙礁西側有兩缺口,形成南、北水道,其間有東沙島。

②中沙群島。包括海盆西側的中沙大環礁,北側的神狐暗沙和一統暗沙及深海盆上的憲法暗沙、中南暗沙等。發育在中沙臺階上的中沙大環礁全為海水所淹,由26個水深9~26米的暗沙和暗灘組成,東以51°~58°的陡坡降至水深4000米的南海深海盆;西以2500米深的西沙東海槽與西沙臺階相隔。此外,在中沙群島以東還有露出海面的環礁──黃巖島。

③西沙群島。南海諸島中島嶼最多的群島。坐落在水深900~1000米的西沙臺階上,由10座大、中、小環礁和臺礁組成,其中有4座環礁和1座臺礁,其上發育有島嶼和沙洲。西沙群島共有22島、7沙洲、5礁、6灘等40座,可分東西兩群:東群宣德群島由宣德環礁、東島環礁、浪花礁和嵩燾灘組成。宣德環礁呈馬蹄形,邊緣有永興島、石島、七連嶼和淹沒於水下的銀礫灘,七連嶼共4島6沙洲,形成島鏈,其中趙述島和北礁間有缺口趙述門;東島環礁有東島、高尖石、西渡灘、湛涵灘、濱湄灘和北邊廊,其中高尖石是西沙群島中的唯一的火山島。西群永樂群島包括永樂環礁、北礁華光礁、玉琢礁、盤石嶼和中建島。永樂環礁是典型的環礁,邊緣有珊瑚島、甘泉島、金銀島、晉卿島、琛航島、廣金島等12島及羚羊礁和筐仔沙洲。

南沙航標

南沙航標

④南沙群島。南海諸島中范圍最廣、暗礁、暗沙和暗灘最多的群島。大部坐落在水深1800~2000米的南沙臺階上,擁有暗灘和暗沙50多座,暗礁百餘座,還有主要的珊瑚島11座和沙洲6座。其中8島5沙洲集中在中北部,從北至南,有雙子群礁的北子島、北外沙洲和南子島;西月島;中業群礁的中業島;道明群礁的楊信沙洲、雙黃沙洲和南鑰島;鄭和群礁的太平島、敦謙沙洲和鴻庥島;九章群礁的景宏島和染青沙洲。南沙群島最大的島嶼太平島(黃山馬峙)面積僅0.43平方公裡,最高的鴻庥島(南乙峙)海拔僅6米。東部有馬歡島和費信島(兩島共居一環礁上,漁民稱為羅孔),往東則有大暗灘群,其中最大者為禮樂灘,最東為海馬灘。馬歡島以南還有五方礁、美濟礁、仁愛礁、半月礁和蓬勃暗沙等。

九章群礁以南有近東西向的南華水道,是長約280海裡的深水道。南華水道以南島洲很少,主要是南威島和安波沙洲(鍋蓋峙)。南威島西南有南薇灘、萬安灘等暗灘群,以東有尹慶群礁。安波沙洲東北有柏礁、六門礁等,以東有南海礁和規模巨大的安渡灘。安渡灘東北有榆亞暗沙、司令礁等,西南有彈丸礁、南通礁、北康暗沙、南康暗沙等,最南是曾母暗沙。

氣候 南海諸島屬熱帶季風氣候。年均溫東沙島為25.3℃,永興島26.5℃,太平島27.9℃;10℃以上活動積溫達9230~10180℃。年溫差小,由東沙島的8℃,永興島的6.1℃遞減到太平島的2.2℃。寒潮至此已減弱為冷空氣,1月最冷,氣溫為20.6~26.8℃,極端低溫東沙島約10℃,永興島13.9℃,太平島22.4℃。表層海水年均24~28℃;1月為20~26.5℃。夏季長達9~12個月,最熱月南早北遲,太平島為5月的29.0℃,永興島為6月的28.9℃,東沙島為7月的28.8℃,極高溫永興島34.9℃,太平島35.0℃,東沙島36.1℃。

冬夏交替盛行東北季風和西南季風。當冬季強勁東北風時,地當風口的東沙島10月~翌年2月平均風速達8.0~9.8米/秒,有“風窟”之稱;而此時的南沙風速僅為3.7~6.1米/秒。夏季西南風盛行之際,南沙6~8月平均風速5.0~6.5米/秒,而東沙僅有4.0~4.6米/秒。年均風速,東沙6.5米/秒,西沙5.3米/秒,南沙5.0米/秒。臺風多夏秋(6~11月)發生,年均約有10次,其中登陸東沙、西沙年約2~3次,登陸南沙約1次左右。

南海諸島年降水量東沙島1459毫米,永興島1505毫米,太平島1842毫米。夏濕冬旱,雨季東沙為5~10月,西沙為6~11月,南沙為6~12月。降水多由西南季風和臺風所致,日最大降水量永興島曾達612.2毫米。年相對濕度82~84%。年均霧日東沙島有3.5天,西沙、南沙僅0.4~0.7天。

水文 受季風影響,表層海流夏季流向東北,冬季流向西南。流速大致夏季為0.5~1.0節,冬季0.8~1.5節。冬季海水聚集於南海西南部淺海大陸架,難於全部宣泄,因而出現逆流,自南沙群島西側流向東北,中國漁民稱為“北風南流”的“沖流”。一統暗沙至東沙島一帶冬季又有向東偏北流的南海暖流。太平洋黑潮暖流則終年影響及東沙島一帶,冬季更可影響至海南島附近。局部海區如中沙大環礁東側有上升流。

高溫高鹽的西太平洋水從巴士海峽流入南海,表層海水鹽度自南海東北向西南遞減,冬季31.5~34.0‰,夏季31~33‰。深海區有與西太平洋類似的水團,自上而下有:表層水(0~75米)、亞熱帶上層水(75~300米)、中層水(300~900米)、深層水(900~2500米)和底層海盆水(2500米以下)。底層水溫僅2~3℃,與表層水相較,溫差達20℃以上。

潮汐為不規則的全日潮,潮差小,約1.5米(見中國的近海)。

生物 南海諸島海洋生物種類繁多而生物量卻不很大,其季節變化較小。深海上層有旗魚、箭魚、鯊魚、金槍魚等,中下層有燈籠魚等深海魚類。金帶梅鯛常成群大片浮於海面。浮遊動物生物量在深海上層較少,西沙、中沙群島僅為50~60毫克/立方米,但在珊瑚礁海面則較高,如東島附近可達87毫克/立方米。

珊瑚礁系由造礁石珊瑚和鈣藻等構成。西沙群島造礁石珊瑚達40屬、134種和亞種。

南海諸島鳥群以鰹鳥和海鷗為主,經年排泄大量鳥糞,形成厚數10厘米至1米多的鳥糞層。

南海諸島的土壤以珊瑚灰巖或珊瑚貝殼沙為母質,形成磷質石灰土。但土壤缺鐵、鋁、鎂、錳及其他某些微量元素。島上植物具有耐鹽、耐旱、喜鈣、嗜肥的特征,草本植物多肉質,樹木具有發達的儲水薄壁細胞,葉面或長絨毛防止失水(如銀毛樹,海巴戟天),或披蠟質以反射強光。草海桐(羊角樹)灌木叢廣佈各島。永興島、東島、金銀島和琛航島分佈有白避霜花(麻楓桐)林,金銀島和甘泉島分佈有海岸桐林,太平島有橙花破佈木雜以海岸桐的喬木林。南海諸島不能生長根深幹大多層的熱帶雨林,隻能發育珊瑚礁植被。

南海諸島植物種類較少。西沙群島有植物213種,隸屬57科154屬。其中166種野生植物,47種栽培植物。可種植甘薯、玉米、花生、蔬菜等。

南海諸島資源豐富,位置重要,在交通、國防和海洋經濟的發展上意義重大。