山東省省會,經濟、文化和交通中心,著名工業城市。位於省境中部,南依泰山,北臨黃河,市區有小清河通渤海。膠濟、京滬兩鐵路交匯於此。轄5區及章丘、長清、平陰、濟陽、商河5縣。面積8227平方公裡,人口513.4萬;其中市區面積2119平方公裡,人口228.9萬。

早在新石器時代,濟南即為龍山黑陶文化地區。殷末在龍山鎮(今濟南城東35.7公裡處)始建譚國。春秋時期(西元前770~前476)因地處曆山下,遂名曆下,屬齊地。戰國時時齊建歷下城。漢文帝前元十六年(公元前164)自齊國分出,因其位於濟水(今黃河下遊大體為其古道)以南,始稱濟南。宋政和六年(1116)設濟南府,擴建府城,經濟貿易日盛。明洪武九年(1376)為山東佈政使司治,清為山東省治。1912年廢府留縣,為歷城縣。1929年析歷城及城郊設濟南市。

市境位於魯中南低山丘陵和華北平原的接觸地帶,兼有丘陵和平原兩類地形。市區東西長、南北窄,地勢南高北低,南部峰巒起伏、群山連綿,為寒武系和奧陶系灰巖組成的低山丘陵地帶,屬泰山山脈的北斜面。北部為低平的黃河沖積平原,屬華北平原。其上分佈有火成巖構成的華不註山、鵲山、臥牛山等殘餘孤丘,構成“齊煙九點”的天然美景。濟南城以湧泉眾多而著名,素有“泉城”之稱。史載濟南曾有72名泉。據近期調查,僅市區即有泉達百餘處,主要分佈於舊城南側,呈東西帶狀分佈,大體可分為4大泉群:趵突泉泉群、黑虎泉泉群、珍珠泉泉群和五龍潭泉群。以黑虎泉泉群湧水量最大,趵突泉次之,各泉總日均湧水量達29萬立方米,常年水溫恒定於17~18℃,泉水無色無味,質潔甘美,為飲水和工農業用水的重要來源。

1949年以前濟南僅有少數設備陳舊的紡織、面粉、火柴、機械修配等工業,產品僅16種。50年代以來,初步建成以機械、紡織、食品、化工、冶金、石油加工、金屬制品、造紙、電力、建材、電子等部門為主的綜合性工業城市。以所產大型龍門刨床、“黃河牌”載重汽車、精密儀表等產品著名。工業主要集中在市區西南部和北部的洛口、東部的七裡河、黃臺等地區,東郊的王舍人莊和西郊的黨傢莊為建設中的新工業區。市區東南部為科研和體育場館集中地區。城區和商埠為居住區,市中心為商業集中地區。郊縣農業發展迅速,主要種植水稻、小麥、玉米、蔬菜、水果等。交通運輸便利,為中國東部地區南北交通樞紐之一,以京滬、膠濟兩鐵路為肯幹,黃河、小清河兩水路和多條公路幹線為輔組成交通運輸網,與北京、上海、南京、合肥、沈陽、青島等地還有定期航班。

市內有山東大學、山東師范大學、山東工業大學和1990年成立的濟南聯合大學等高等院校13所。濟南風景秀麗,多名勝古跡。東部有新石器時代的龍山古文化遺址。南部山區有靈巖寺、龍洞和佛峪諸名勝。城區有濟南三勝“千佛山、大明湖、趵突泉”。趵突泉乃濟南72名泉之首,位於舊城西南側,古名“濼”,又稱“娥英水”,“瀑流”或“檻泉”。千佛山位於濟南市中心南5裡處,海拔295米,古稱“歷山”、“靡笄山”,又稱“舜耕山”。隋開皇年間(581~600),依山崖石壁,鐫刻瞭眾多佛像,千佛山因而得名。山峰聳拔,林木叢茂,名勝古跡甚多。大明湖位於舊城北側,面積46.5公頃,湖水來自市內諸泉,為小清河上源之一,湖區名勝古跡遍佈。城東南34公裡的柳埠青龍山麓有四門塔,是中國現存最早的石塔,建於隋大業七年(611)。塔身為大塊青石砌成的單層方形佛塔,高15.04米,每邊寬7.4米,四面各有一半圓形拱門,故稱四門塔。

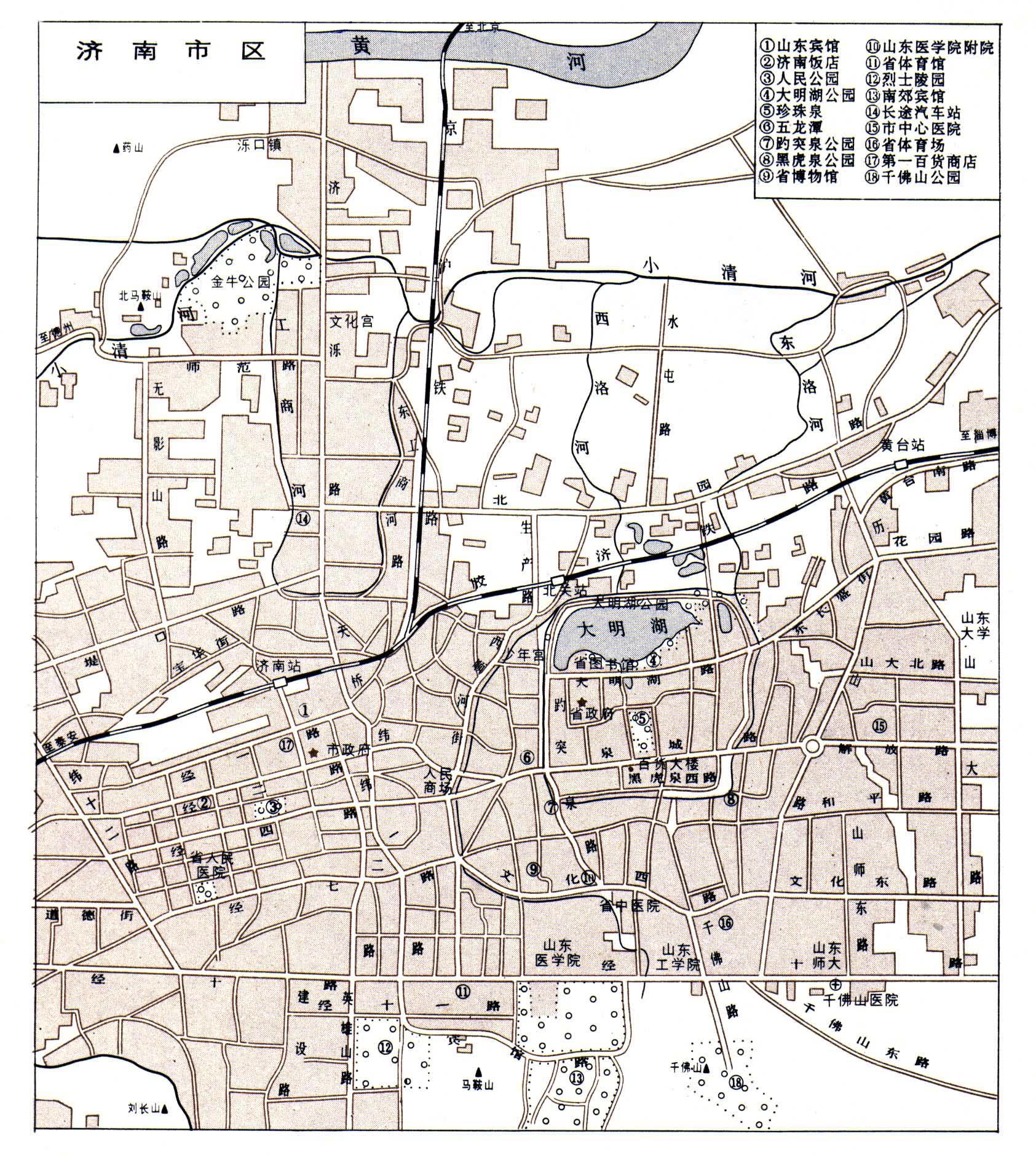

濟南市區

濟南市區

趵突泉

趵突泉

1990年濟南市列入中國沿海經濟開放區。